Les recommandations pour le traitement chirurgical de la fibrillation auriculaire (FAV) varient et le succès du traitement est souvent étroitement lié à l’expérience de l’hôpital traitant, aux co-morbidités du patient et à un échange interdisciplinaire intensif entre les électrophysiologistes et les chirurgiens cardiaques. En outre, il ne semble pas y avoir de consensus entre les chirurgiens cardiaques en ce qui concerne les indications, la technique chirurgicale et les soins postopératoires. Depuis 2009, l’Hôpital de l’Île a mis en place, dans le cadre d’une collaboration interdisciplinaire, un nouvel algorithme de traitement chirurgical de la FHV, qui comprend un concept unique pour l’indication, la technique peropératoire, les soins postopératoires et le suivi.

La fibrillation auriculaire (FAV) est le trouble du rythme cardiaque le plus fréquent. Rien que dans le monde occidental, environ 1% de la population souffre de FHV. L’incidence augmente avec l’âge [1, 2]. Le risque de FHV augmente considérablement avec la sévérité des maladies cardiaques existantes. Ainsi, pour l’insuffisance cardiaque, on a trouvé une prévalence de 4% au stade NYHA I, une prévalence d’environ 25% aux stades NYHA II et III et même une prévalence de 50% au stade NYHA IV.

La mortalité est environ deux fois plus élevée chez les personnes atteintes de FHV que chez les personnes du même âge en rythme sinusal, mais cela est principalement ou exclusivement dû aux maladies cardiaques plus fréquentes. En moyenne, environ 6% des patients atteints de FHV subissent un AVC chaque année, et 15 à 20% de tous les AVC sont associés à la FHV. L’enquête Euro Heart Survey sur la FHV a identifié le nombre croissant d’hospitalisations et le taux croissant d’interventions comme les principaux facteurs de coûts économiques de la FHV. L’intérêt de développer des approches réussies pour le traitement de la FHV, qui favorisent la prévention primaire ou secondaire, est donc justifié [3].

Les études AFFIRM et RACE ont toutes deux montré que, chez les patients âgés et peu symptomatiques, un traitement médicamenteux à contrôle de fréquence pur associé à une anticoagulation orale est équivalent à un traitement médicamenteux à contrôle de rythme en termes de mortalité. Cependant, moins de 30% des patients peuvent être traités par des médicaments ou par l’électricité. De plus, les médicaments antiarythmiques n’ont souvent, au mieux, qu’un succès modéré à long terme et ont souvent des effets secondaires indésirables. En revanche, l’ablation interventionnelle ou par cathéter par radiofréquence s’avère être un traitement efficace pour la FHV symptomatique récidivante et réfractaire au traitement médicamenteux [5]. Néanmoins, les taux de réussite de la procédure par cathéter pour la FHV paroxystique sont d’environ 60-80% lors de la première utilisation ; 30-40% des patients ont besoin d’au moins une deuxième intervention [6–8]. Cependant, les taux de succès à long terme continuent de diminuer au fil des ans : une survie sans arythmie n’est rapportée que chez 29 à 53% des patients [9–11]. Pour les patients présentant une FVC persistante, le pendule ne penche pas en faveur de l’ablation interventionnelle, car des ablations répétées et extensives sont généralement nécessaires [12–14]. Compte tenu des limites des options thérapeutiques pharmacologiques et interventionnelles, l’ablation chirurgicale de la FHV prend de plus en plus d’importance.

FHV : évolution du traitement chirurgical

En 1980, Williams et al. [15]cinq ans plus tard, Guiraudon et al. [16] les premiers traitements chirurgicaux de la FHV. Ces méthodes tentaient de canaliser les voies de conduction électrique au moyen d’incisions dans l’oreillette gauche, de manière à garantir une conduction régulière dans les ventricules. Les deux méthodes ont échoué, car une grande partie des oreillettes continuaient à présenter une FVO, ce qui ne permettait pas d’assurer le transport auriculaire et laissait le risque thromboembolique inchangé.

En 1991, Cox [17] a présenté la première opération dite du labyrinthe (Cox-Maze I). Le concept repose sur deux hypothèses :

- Le fractionnement du tissu auriculaire en petits segments supprime les multiples ‘réentrées’.

- Ces petits segments doivent néanmoins être reliés entre eux afin de permettre la dépolarisation d’une quantité suffisante de tissu myocardique.

Ferguson et Cox [18] ont défini cinq objectifs pour le traitement chirurgical de la FHV : éliminer la FHV, rétablir le rythme sinusal, la synchronie auriculo-ventriculaire, préserver la fonction de transport des oreillettes et éviter l’AVC.

L’opération Cox-MAZE III, plus sophistiquée, permet d’obtenir un rythme sinusal dans 75 à 98% des cas et de rétablir la fonction de transport dans 81 à 86% des cas. Le suivi à 10 ans montre une incidence d’AVC de <1%. L’effet sur le taux de survie n’est pas encore clair. Cependant, le processus prend du temps et nécessite de la pratique. Il est désormais possible de reproduire la fragmentation auriculaire complexe initiale de l’opération de Cox Maze III avec moins d’efforts en utilisant différentes sources d’énergie hyper ou hypothermiques (principalement l’ablation par radiofréquence). Les taux de réussite de cette méthode – appelée ablation chirurgicale ou Cox-Maze-IV – montrent des résultats comparables : Dans 70 à 98% des cas, le rythme sinusal réapparaît toutefois avec une seule procédure [19–29], selon le résultat à court ou à long terme.

Lignes directrices

Les recommandations concernant le traitement chirurgical de la FHV varient. La seule étude randomisée comparant l’ablation chirurgicale et l’ablation interventionnelle par cathéter a montré une plus grande liberté d’arythmies auriculaires un an après l’intervention chirurgicale, mais un taux de complications plus élevé par rapport à l’approche par cathéter [30]. L’expérience de l’hôpital traitant, les co-morbidités et le souhait du patient ainsi qu’un échange interdisciplinaire intensif entre les électrophysiologistes et les chirurgiens cardiaques font partie de la décision thérapeutique.

Les lignes directrices de 2010 de la Société européenne de cardiologie (ESC) sur le traitement de la FHV recommandent l’ablation chirurgicale pour :

- Patients symptomatiques souffrant d’une FHV et devant de toute façon subir une chirurgie cardiaque (IIA-A).

- Les patients asymptomatiques qui subissent de toute façon une chirurgie cardiaque devraient également être considérés pour une ablation chirurgicale si la procédure présente un faible risque supplémentaire et une bonne chance de succès et si elle est réalisée par un chirurgien expérimenté (IIB-C).

- Patients atteints de FHV qui n’ont pas d’autre indication de chirurgie cardiaque ou pour lesquels l’ablation par cathéter a échoué et une ablation chirurgicale peu invasive est possible (IIB-C).

Les recommandations des experts EHRS-EHRA-ECAS de 2012 pour l’ablation chirurgicale s’appliquent :

- Pour les patients présentant une FVO paroxystique symptomatique ou persistante et ayant une autre indication de chirurgie cardiaque (IIa-C).

- Patients présentant une FVC résistante aux médicaments (antiarythmiques de classe 1 ou 3), paroxystique ou persistante, sans autre indication de chirurgie cardiaque et après une ablation par cathéter infructueuse, ou patients qui préfèrent eux-mêmes une ablation chirurgicale (IIb-C).

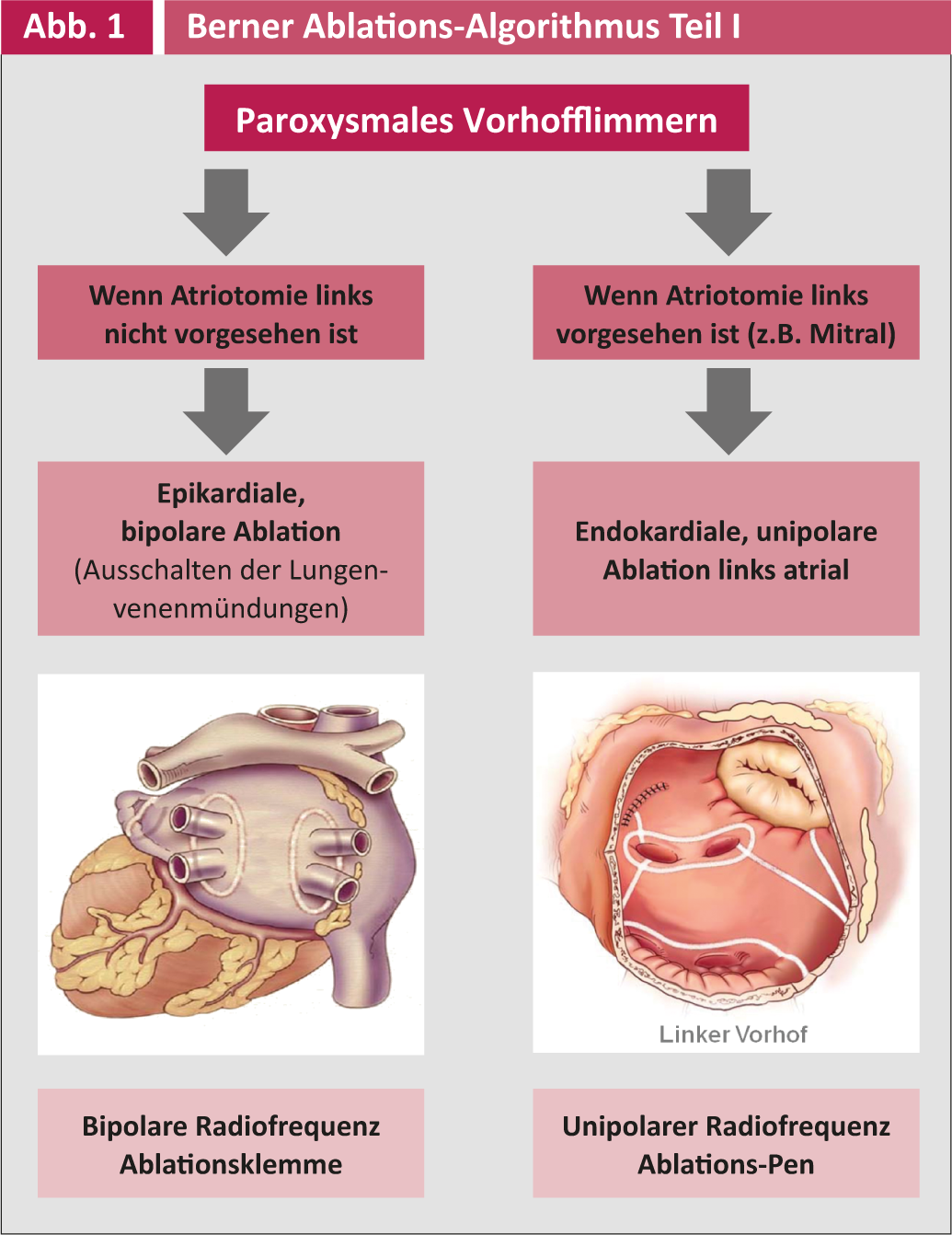

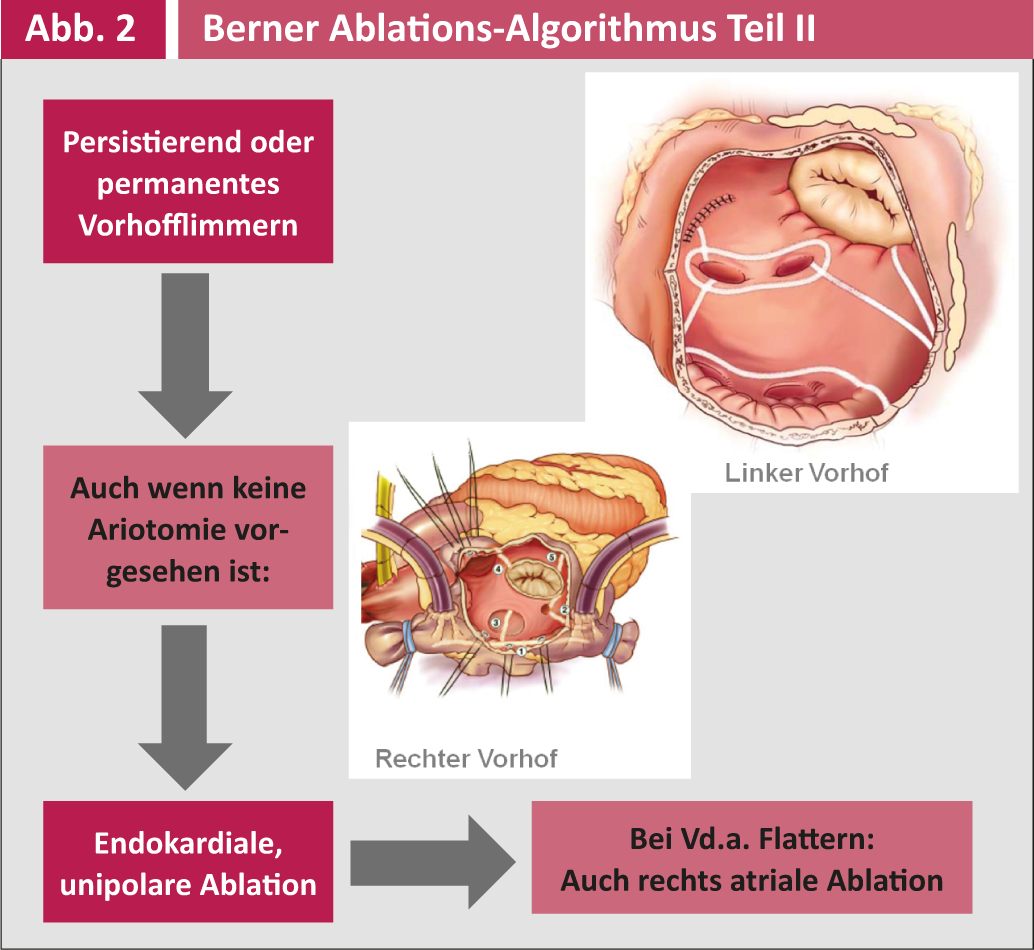

Ablation chirurgicale de la FHV en tant qu’opération concomitante

La prévalence de la FHV chez les patients subissant une chirurgie cardiaque varie d’environ 2% (pour les pontages aorto-coronaires) à 60% pour les chirurgies des valves mitrales [31, 32]. Comme il est très improbable qu’une FVC persistante et non traitée se convertisse spontanément en rythme sinusal et que la FVC seule peut également influencer la survie à long terme, il est judicieux de procéder à une ablation supplémentaire en cas de chirurgie cardiaque de toute façon indiquée [33, 34]. Même dans le cas d’une FHV induite par la valvulopathie, la correction de la pathologie valvulaire ne suffit pas à elle seule à traiter l’arythmie. Il semble que l’isolation électrique des orifices veineux pulmonaires soit à elle seule suffisamment efficace pour traiter la FHV paroxystique [35]. Il n’est pas encore clair si l’ablation bi-atriale est meilleure dans tous les cas que l’ablation auriculaire gauche seule [36].

Efficacité de l’ablation chirurgicale et suivi des patients

Le consensus publié en 2007 entre la Heart Rhythm Society, la Society for Thoracic Surgeons, l’European Heart Rhythm Association et l’European Cardiac Arrhythmia Society [37] contient une recommandation sur le contrôle du succès du traitement et sur la poursuite du traitement du patient après une ablation chirurgicale ou interventionnelle. Cependant, la réalité dans la pratique clinique quotidienne et dans la plupart des publications, en particulier après une ablation chirurgicale, est différente : Rares sont les médecins qui adoptent les recommandations susmentionnées. De plus, il semble qu’il n’y ait pas de consensus, même parmi les chirurgiens cardiaques, sur l’indication, la technique chirurgicale et le suivi postopératoire. Ainsi, ni les chirurgiens eux-mêmes, ni les électrophysiologistes ne peuvent démontrer l’efficacité du traitement chirurgical ou des modifications introduites. Pour contourner cet obstacle, un nouvel algorithme de traitement chirurgical de la FHV a été mis en place à partir de février 2009 à l’Hôpital de l’Île, de manière interdisciplinaire avec des électrophysiologistes et des internistes. Celui-ci comprend un concept uniforme pour l’indication, la technique per-opératoire, les soins post-opératoires et le suivi.

Nouvel algorithme de l’ablation chirurgicale de la fibrillation auriculaire

L’ indication de l’ablation chirurgicale en tant qu’opération concomitante à d’autres interventions de chirurgie cardiaque et la technique chirurgicale correspondante sont résumées dans les figures 1 et 2.

Le traitement antiarythmique postopératoire est géré par les cardiologues/internistes et comprend en premier lieu le métroprolol et en second lieu l’amiodarone. Le suivi postopératoire est effectué trois fois par mois la première année, puis une fois par an par les électrophysiologistes de l’Hôpital de l’Île ou par des cardiologues libéraux. Tous les contrôles incluent un ECG à long terme (test R) sur 7 jours pour détecter les épisodes asymptotiques de FVC et adapter le traitement antiarythmique ou anticoagulant en conséquence. On ne peut parler de succès électrique que si aucune FVC ou arythmie auriculaire >30 secondes n’apparaît sur une période de sept jours. En revanche, un succès clinique est l’absence de symptômes chez le patient, même si des récidives asymptomatiques se produisent encore.

La résection ou l’exclusion peropératoire de l’oreillette gauche pour la prophylaxie thromboembolique est effectuée lorsque le score CHADS-VASC est ≥2, que le patient a des antécédents d’AIT et/ou que de la fibrine ou un thrombus est localisé dans l’oreillette gauche à l’inspection, ou à l’échocardiographie. Il a été démontré qu’une oreillette intacte contribue de manière significative au transport de l’oreillette gauche. En outre, l’équilibre hydrique du corps joue un rôle important [38–44].

Le critère d’évaluation principal de cette analyse continue est l’absence d’épisodes de fibrillation auriculaire dans le R-test. Les critères d’évaluation secondaires sont l’absence d’anticoagulation orale, l’absence de médication antiarythmique, le taux d’attaque cérébrale et l’identification de facteurs prédictifs potentiels d’un rythme sinusal stable. Un suivi complet est obligatoire.

Résultats provisoires et analyse partielle

Depuis l’introduction d’un nouvel algorithme d’ablation en 2009, 144 patients qui présentaient une FHV en plus de leur maladie cardiaque respective ont été traités en peropératoire par ablation chirurgicale en tenant compte du nouvel algorithme. 64% des patients ont été ablatés par radiofréquence unipolaire, 29% des patients par radiofréquence bipolaire et 7% des patients par une autre source d’énergie (cryothermie).

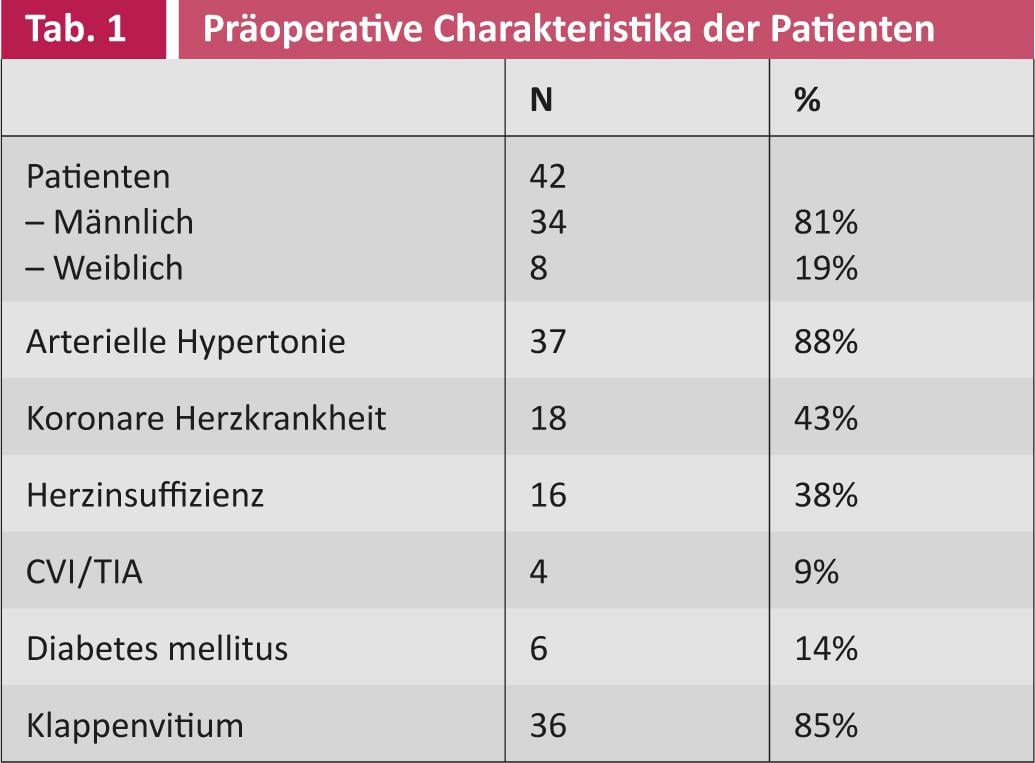

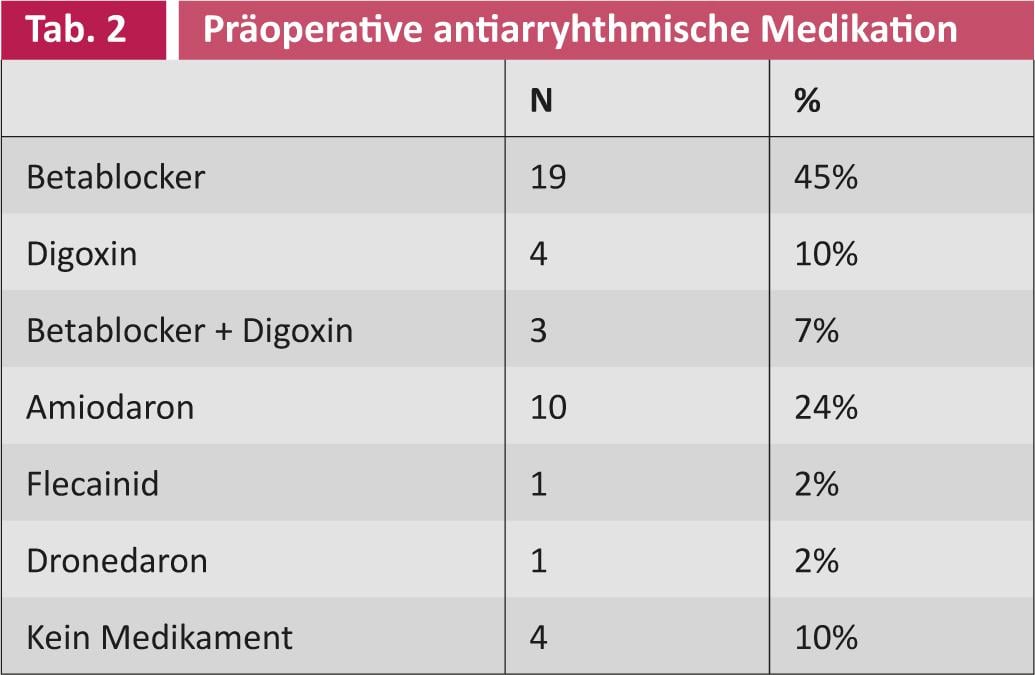

Une analyse partielle des 42 premiers patients montre qu’avant l’intervention chirurgicale, 21 (50%) patients souffraient d’une FVO paroxystique et 21 (50%) d’une FVO persistante. La durée moyenne de la maladie était de 26 mois (écart-type 40,5). L’âge moyen au moment de l’intervention était de 69 ans (écart-type : 7,8). 34 (81%) patients étaient de sexe masculin, huit (19%) de sexe féminin. Les différents profils de patients préopératoires sont résumés dans les tableaux 1 et 2.

30 (71%) patients étaient sous anticoagulation orale avant l’ablation chirurgicale. Le score CHADS2 et le score CHA2DS2-VASc moyens étaient respectivement de 2 et 3. 3 (ET 1 et 1,5 respectivement). En raison du risque thromboembolique, l’oreillette gauche a été ligaturée chez 18 (43%) des patients et complètement retirée chez deux (5%) d’entre eux. Chez la plupart des patients, l’oreillette a donc été laissée intacte. Comme indiqué précédemment, l’ablation chirurgicale a été réalisée avec une autre intervention sur le cœur. La durée de l’opération n’est que légèrement prolongée, le temps supplémentaire est d’environ 15 à 20 minutes.

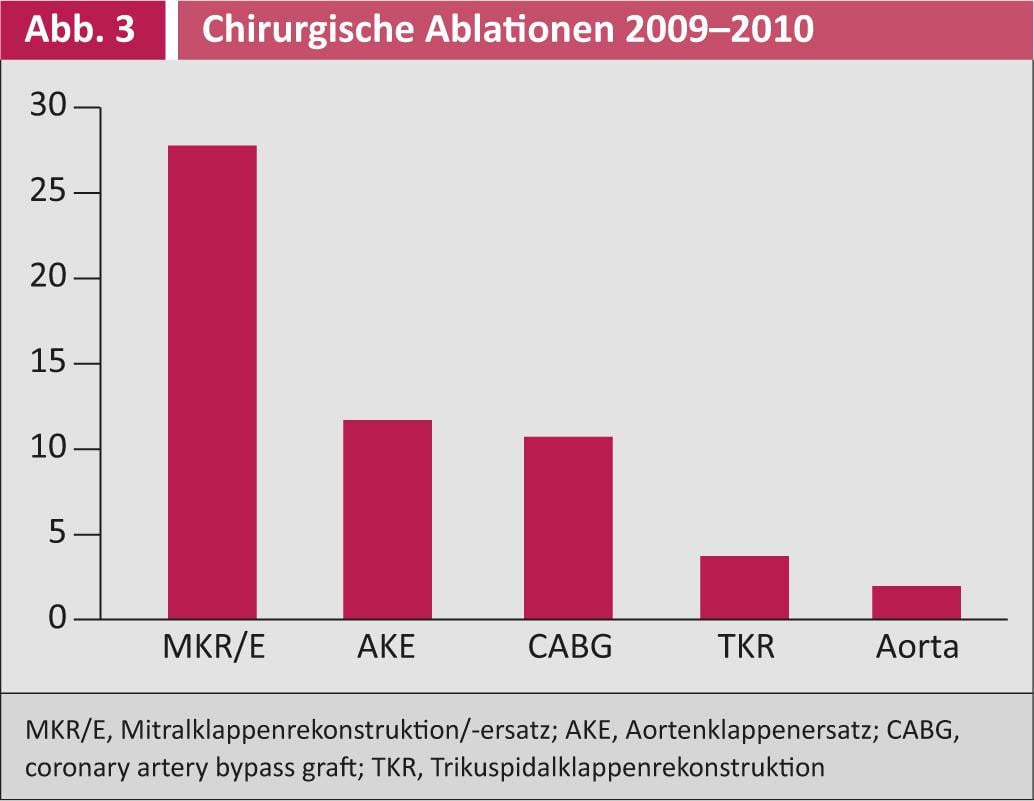

La figure 3 présente les opérations qui ont été combinées à une ablation chirurgicale entre 2009 et 2010. Dans plus de 25% des cas, l’ablation chirurgicale a été utilisée en association avec une chirurgie de la valve mitrale, suivie par les chirurgies de la valve aortique et du pontage.

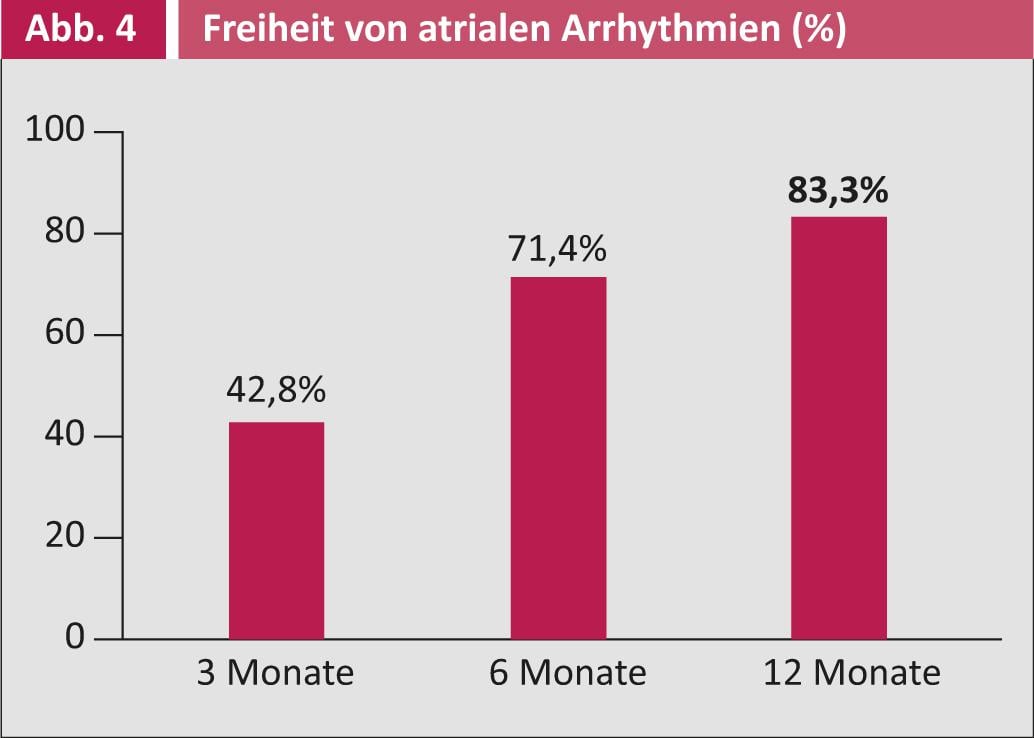

La figure 4 montre les taux de réussite respectifs de l’ablation chirurgicale : après trois mois, 43% des patients n’avaient plus de FVO, et après six mois, le taux de réussite passe même à 71%. Au bout de douze mois, 83% des patients étaient complètement libérés de la FHV.

Le succès de l’ablation s’est également traduit par la réduction, voire la suppression, de la prise d’antiarythmiques et d’anticoagulants après l’opération. Dans cette analyse partielle, 85% des patients ne prenaient plus d’anticoagulants oraux après un an et 69% ont pu arrêter les médicaments antiarythmiques de classe I et III.

Complications : 5 (12%) patients ont présenté des complications postopératoires : Deux patients ont subi un accident vasculaire cérébral. L’un d’eux avait l’oreillette gauche éteinte, l’autre patient avait l’oreillette intacte. Tous deux étaient sous anticoagulation en pré- et postopératoire.

Chez un patient sous anticoagulation, une tamponnade péricardique s’est produite au cours de l’intervention, mais elle a pu être traitée avec succès par voie chirurgicale. En outre, un patient a subi une tachycardie ventriculaire avec arrêt cardiaque, à la suite de quoi une cardioversion électrique a été réalisée avec succès et un DAI a été mis en place. Un autre patient a eu besoin d’un pacemaker définitif en postopératoire (implantation totale de pacemaker en postopératoire 4,7%).

Un rythme sinusal ou un rythme stimulé par l’oreillette à la fin de l’intervention (p=0,001) et une courte durée d’intervention (p=0,02) ont été identifiés jusqu’à présent comme des prédicteurs positifs de l’absence de FVH un an après l’intervention.

Discussion : La question se pose de savoir si un enregistreur ECG continu en boucle implantable (Reveal) offrirait un suivi encore plus précis et continu du rythme cardiaque. Les appareils actuellement disponibles offrent encore une endurance limitée, une sensibilité élevée mais une spécificité réduite et sont encore très coûteux. En outre, on ne sait pas exactement comment un tel enregistrement continu avec un dispositif implanté influence l’observance des patients.

Conclusion

L’ablation chirurgicale par radiofréquence pour le traitement de la FVC en tant qu’intervention combinée au cours d’autres opérations cardiaques offre une procédure réussie et sûre. Un monitoring répété et prolongé (au moins 7 jours d’ECG avec enregistrement des événements) des patients après l’opération permet de détecter jusqu’à 13% des cas souffrant d’épisodes de fibrillation auriculaire postopératoires encore asymptomatiques. Ceux-ci sont souvent manqués avec un enregistrement instantané tel que celui fourni par un simple ECG ou même un ECG Holter de 24 heures. Cela a un impact important sur la gestion postopératoire des patients en termes d’ajustement de l’anticoagulation et de la médication antiarythmique. Il est certainement utile pour les centres qui souhaitent proposer un traitement chirurgical de la FVC de concevoir un algorithme longitudinal similaire. Il joue un rôle important dans l’évaluation des résultats, mais il stimule également l’immense collaboration interdisciplinaire entre les chirurgiens et les électrophysiologistes. En fin de compte, ce sont les patients qui en bénéficient.

Bibliographie chez l’éditeur

PD Dr. med. Alberto Weber

PD Dr. med. Hildegard Tanner

Prof. Dr. med. Thierry Carrel