Deux experts de différents domaines se sont exprimés sur le thème de l’attaque cérébrale lors de la 19e Journée zurichoise de la circulation cardiaque. D’un point de vue neurologique, les microhémorragies cérébrales ont été identifiées ces dernières années comme un facteur de risque. Dans ce cas, le traitement de la pression artérielle semble être l’approche thérapeutique centrale. Sur le plan cardiologique, la fibrillation auriculaire reste le plus grand danger. Les nouveaux anticoagulants oraux sont devenus la norme en matière de traitement.

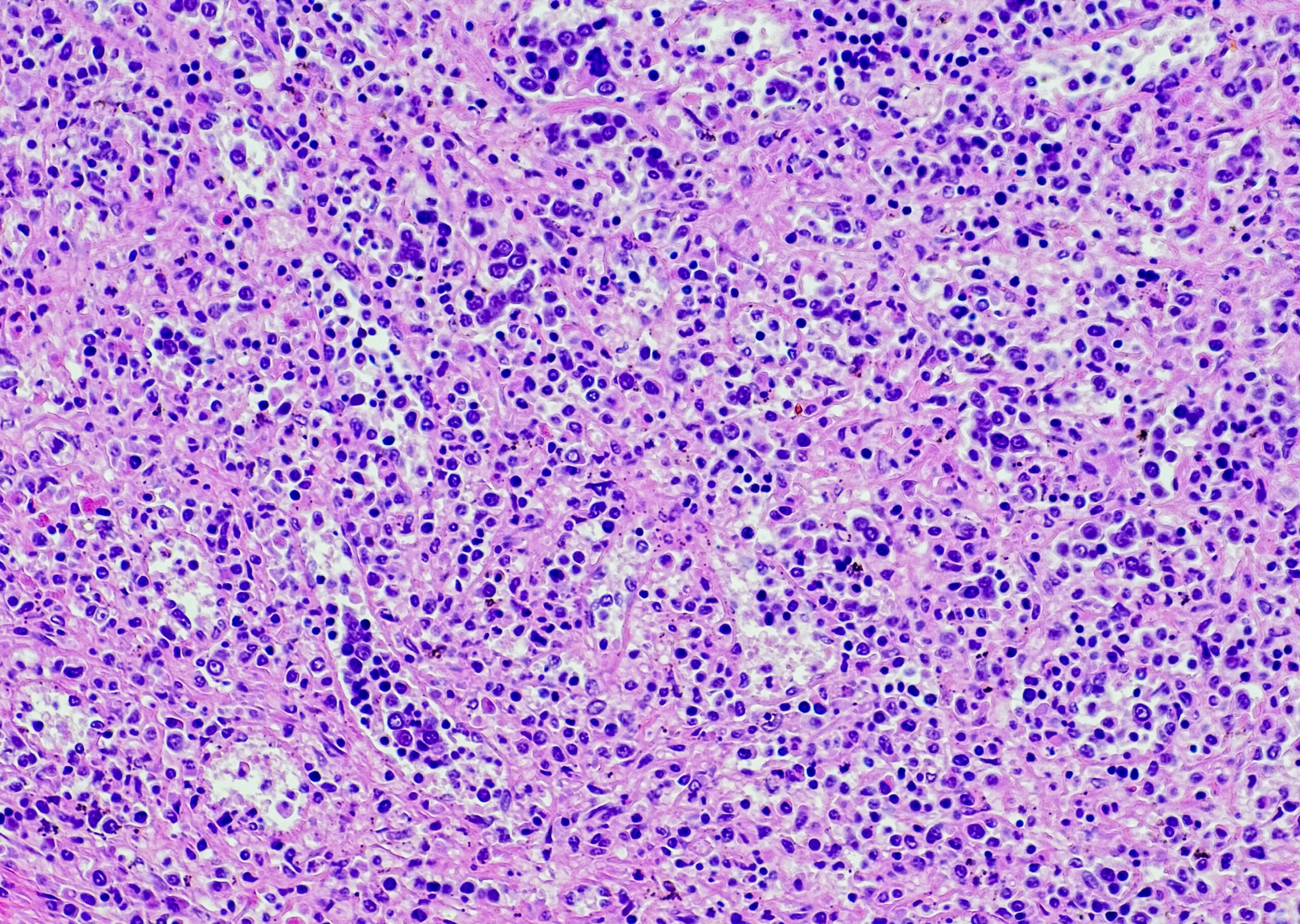

(ag) Le professeur Andreas Luft, de la clinique de neurologie de l’hôpital universitaire de Zurich, a parlé de la perspective neurologique de l’attaque cérébrale : “La stratégie de prévention la plus efficace est le traitement de la fibrillation auriculaire, des sténoses carotidiennes, du diabète et du tabagisme. Sur le plan neurologique, les soi-disant microhémorragies cérébrales jouent un rôle. Celles-ci influencent apparemment la mortalité des patients victimes d’un AVC de manière tout à fait dramatique, surtout en raison des ischémies [1]”. Il existe deux types différents de microhémorragies : Dans les formes hémisphériques profondes, c’est l’ischémie qui constitue le risque principal, tandis que dans les formes lobaires isolées (angiopathie amyloïde), c’est le saignement [2]. Le premier type est un peu plus fréquent (15 vs 8%) et plus dépendant de la pression artérielle, le second plutôt de l’âge (semble favoriser la démence [3]).

Options thérapeutiques

L’approche thérapeutique la plus importante est le traitement de la tension artérielle. En ce qui concerne l’anticoagulation, la prudence est de mise : L’étude SPS 3 [4] avait montré, pour les accidents microvasculaires (lacunaires), que l’ajout de clopidogrel à l’aspirine n’apportait aucun bénéfice dans la prévention de nouveaux AVC, mais augmentait les dommages (hémorragies et décès). Une combinaison n’est donc pas indiquée, l’aspirine ou le clopidogrel seuls le sont. Ce qui a eu un effet positif significatif (p=0,03), au moins sur le taux de nouvelles hémorragies intracérébrales, c’est le contrôle plus strict de la pression artérielle systolique (<130 mmHg) [5].

En outre, après un accident vasculaire cérébral, les modifications du mode de vie telles que l’exercice physique jouent un rôle crucial, que ce soit pour la marche, la forme physique, l’activité mentale ou la qualité de vie et la santé cardiovasculaire [6,7].

Le dépistage est essentiel

Le PD Dr Jan Steffel, cardiologue à l’Hôpital universitaire de Zurich, a donné un aperçu des bases cardiologiques de l’attaque cérébrale. Il estime que le dépistage de la fibrillation auriculaire (FAV) est crucial, car l’accident vasculaire cérébral est l’une des principales complications de la FAV. Près d’une personne sur quatre, âgée de plus de 55 ans, développera un jour une FHV au cours de sa vie. Ce dernier multiplie par cinq le risque d’AVC et est responsable de près d’un tiers des accidents vasculaires cérébraux (qui sont généralement plus graves que ceux d’autres causes). Le dépistage opportuniste de la FHV chez les patients ≥65 ans est donc une recommandation de classe 1 et est fortement indiqué.

L’étude CRYSTAL-AF [8] a prouvé qu’il était possible d’obtenir des résultats très impressionnants en matière de détection de la FVH grâce à un enregistreur en boucle rapidement implantable et au monitoring à domicile : Chez les patients ayant subi un accident vasculaire cérébral cryptogénique, le nouveau procédé a permis de poser le diagnostic de FVC beaucoup plus souvent qu’avec un suivi conventionnel. L’ECG est trop imprécis par rapport à l’enregistreur de boucles. Dans la prévention secondaire, la surveillance étroite de la FHV est donc essentielle.

Quels sont les médicaments qui aident ?

Le risque thromboembolique de la FHV doit être évalué à l’aide du score CHA2DS2-VASc (recommandation de classe IA). Les nouveaux anticoagulants oraux (NOAK) peuvent être considérés comme le traitement standard de l’HVF. Si l’on passe en revue les études (RE-LY [9], ROCKET-AF [10], ARISTOTLE [11], ENGAGE-AF [12]), on peut dire que les NOAK sont globalement supérieurs aux antagonistes de la vitamine K (AVK). Cela correspond également aux recommandations des lignes directrices de l’ESC (2012) : Lorsque l’anticoagulation orale est indiquée (stratification du risque selon le score CHA2DS2-VASc), il convient de privilégier les NOAK – soit un inhibiteur direct de la thrombine (dabigatran), soit un inhibiteur direct du facteur Xa (rivaroxaban, apixaban) – plutôt que les AVK à dose ajustée chez la plupart des patients atteints de FVV non valvulaire.

“L’aspirine n’est plus d’actualité dans le cas de la FHV”, a déclaré le Dr Steffel. L’étude de Connolly et al. [13] a comparé l’apixaban à l’aspirine chez des patients atteints de FVH pour lesquels un traitement par AVK n’était pas envisageable. En raison des mauvais résultats, l’étude a dû être interrompue prématurément : L’aspirine a entraîné environ deux fois plus d’accidents vasculaires cérébraux ou d’embolies systémiques que l’apixaban (critère d’évaluation primaire, HR sous apixaban 0,45 ; IC à 95% 0,32-0,62, p<0,001).

CAVE : situations spéciales et utilisation hors étiquette

Les données à long terme des NOAK renforcent les résultats positifs obtenus jusqu’à présent dans les études. “Bien entendu, le taux d’événements n’est pas nul non plus avec ces agents”, a noté le conférencier. Il faut en outre être particulièrement prudent dans les situations où il existe un risque d’interaction ou en cas d’insuffisance rénale sévère (c’est une contre-indication). Toutefois, selon l’intervenant, on peut se demander s’il existe des alternatives, car les données sur les AVK sont également mauvaises (et ils sont également formellement contre-indiqués).

L’utilisation off-label des NOAK est bien entendu toujours délicate et doit être évitée, par exemple en cas de FVC valvulaire (sténose mitrale, valves mécaniques) et dans des sous-groupes spécifiques (femmes enceintes, personnes infectées par le VIH, etc.).

Source : 19e Journée zurichoise de la circulation cardiaque, 4 décembre 2014, Zurich

Littérature :

- Song TJ, et al : Association of cerebral microbleeds with mortality in stroke patients having atrial fibrillation. Neurology 2014 Oct 7 ; 83(15) : 1308-1315.

- Greenberg SM, et al : Cerebral Microbleeds : A Field Guide to their Detection and Interpretation. Lancet Neurol Feb 2009 ; 8(2) : 165-174.

- Miwa K, et al : Multiple or mixed cerebral microbleeds and dementia in patients with vascular risk factors. Neurology 2014 Aug 12 ; 83(7) : 646-653.

- SPS3 Investigators : Effects of clopidogrel added to aspirin in patients with recent lacunar stroke. N Engl J Med 2012 Aug 30 ; 367(9) : 817-825.

- SPS3 Study Group : Blood-pressure targets in patients with recent lacunar stroke : the SPS3 randomised trial. Lancet 2013 Aug 10 ; 382(9891) : 507-515.

- Luft AR, et al : Treadmill exercise activates subcortical neural networks and improves walking after stroke : a randomized controlled trial. Stroke 2008 Dec ; 39(12) : 3341-3350.

- Kirk H, et al : The cardiac model of rehabilitation for reducing cardiovascular risk factors post transient ischaemic attack and stroke : a randomized controlled trial. Clin Rehabil 2014 Apr ; 28(4) : 339-349.

- Sanna T, et al. : Accident vasculaire cérébral et fibrillation auriculaire sous-jacente. N Engl J Med 2014 ; 370 : 2478-2486.

- Connolly SJ, et al : Dabigatran versus warfarine chez les patients atteints de fibrillation auriculaire. N Engl J Med 2009 Sep 17 ; 361(12) : 1139-1151.

- Patel MR, et al : Rivaroxaban versus warfarine dans la fibrillation auriculaire non valvulaire. N Engl J Med 2011 Sep 8 ; 365(10) : 883-891.

- Granger CB, et al : Apixaban versus warfarine chez les patients atteints de fibrillation auriculaire. N Engl J Med 2011 Sep 15 ; 365(11) : 981-992.

- Giugliano RP, et al : Edoxaban versus warfarine chez les patients atteints de fibrillation auriculaire. N Engl J Med 2013 Nov 28 ; 369(22) : 2093-2104.

- Connolly SJ, et al : Apixaban chez les patients atteints de fibrillation auriculaire. N Engl J Med 2011 ; 364 : 806-881.

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2015 ; 10(1) : 47-48