On distingue deux groupes de rhinosinusites : la chronique avec polypes nasaux (CRSwNP) et celle sans (CRSsNP). Il s’agit d’une maladie populaire qui touche environ 11% de la population européenne. Les options thérapeutiques étaient jusqu’à présent extrêmement limitées, mais cela devrait changer avec l’autorisation des médicaments biologiques.

Les patients atteints de CRSwNP présentent des limitations importantes, comme le montrent les études sur la qualité de vie de ces personnes, l’ampleur de ces limitations étant à peu près équivalente à celle de l’insuffisance cardiaque, de l’asthme ou de la BPCO. “Nous savons qu’il existe des facteurs d’influence pertinents”, a déclaré en guise d’introduction le professeur Martin Wagenmann, directeur de l’unité de rhinologie, d’allergologie et de chirurgie endoscopique de la base du crâne à l’hôpital universitaire de Düsseldorf (D). Parmi ces comorbidités, il a mentionné l’asthme, une sensibilité aux AAS et aux analgésiques non stéroïdiens, une colonisation par le staphylocoque doré et une hypersensibilité aux antibiotiques. aureus et les maladies allergiques.

Jusqu’à présent, l’éventail des possibilités thérapeutiques était terriblement réduit. Le traitement par stéroïdes intranasaux constitue le traitement médicamenteux permanent et de base. Il s’agit d’une forme de thérapie efficace qui permet d’aider la grande majorité de ces patients, mais qui est encore trop rarement utilisée dans la pratique, comme l’a souligné le professeur Wagenmann.

Les antibiotiques n’ont pas leur place dans le SRC

Les douches nasales au sérum physiologique sont également recommandées, même si la réduction des symptômes qu’elles permettent d’obtenir est bien sûr loin d’être aussi efficace. Si tout cela n’est pas efficace, il ne restait jusqu’à présent que l’escalade des stéroïdes systémiques. En revanche, les antibiotiques ne sont pas adaptés au traitement de la rhinosinusite chronique, même si les chiffres de prescription et la réalité clinique le montrent encore différemment, au grand regret de l’expert. Mais il a également évoqué le traitement nécessaire des maladies associées évoquées.

Si le traitement médicamenteux ne fonctionne pas du tout, il reste l’option de l’intervention chirurgicale, le gold standard étant ici la chirurgie endoscopique des sinus (NNH). Cependant, elle s’accompagne d’un taux de récidive très élevé, en particulier pour les polypes nasaux, chez les patients qui ont été opérés précisément pour ces polypes. Il existe à ce sujet une méta-analyse de 45 études portant sur 34220 patients ayant subi une intervention chirurgicale endoscopique des NNH pour CRSwNP [1]. La durée moyenne de suivi a été d’environ sept ans et demi (89,6 mois). Cette méta-analyse ne permet pas d’évaluer le nombre de patients ayant effectivement présenté des récidives de polypes. Mais on peut évaluer combien de patients ont dû être réopérés pour la même pathologie : c’était le cas de près d’un sur cinq (18,6%). Les facteurs qui augmentaient le plus le risque de ré-opération étaient

- Rhinosinusite fongique (AFRS, 28,7%)

- Intolérance à l’aspirine (Non-steroidal antiinflammatory drug Exacerbated Respiratory Disease, NERD, 27,2%)

- asthme (22,6%)

- polypectomie préalable (26,0%)

- OP avant 2008 (22,7%)

Il y a donc manifestement un problème clinique si le traitement chirurgical génère autant d’échecs thérapeutiques, a résumé le professeur Wagenmann en citant les chiffres.

Pathogenèse

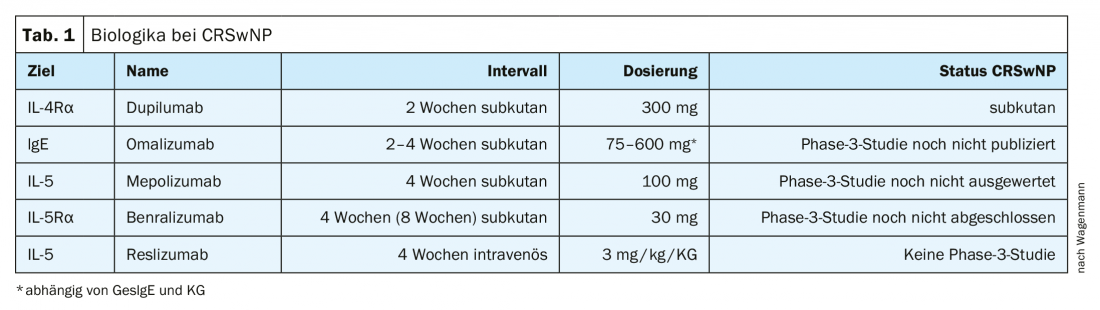

L’inflammation de type 2 – c’est-à-dire la production accrue des cytokines IL-4, -5 et -13 surtout, l’activation des cellules Th2, des éosinophiles et également la production accrue d’IgE – semble également jouer un rôle important dans la rhinosinusite chronique avec polypes nasaux. Des études suggèrent qu’au moins 80% des patients ou de leurs tissus présentent des caractéristiques d’inflammation de type 2, au moins en Europe et en Amérique du Nord. Il s’agit précisément des cytokines pour lesquelles il est désormais possible, pour la première fois, d’agir de manière thérapeutique ciblée (tableau 1).

Jusqu’à récemment, il n’y avait que peu ou pas d’informations sur les médicaments biologiques. Entre-temps, un antagoniste contre l’interleukine-4-Rα, le dupilumab, est également autorisé depuis l’automne 2019 pour le traitement contre la CRSwNP. Pour l’omalizumab, une étude de phase 3 est terminée mais n’a pas encore été entièrement publiée, une étude sur le mépolizumab est terminée et en cours d’évaluation, et pour le benralizumab, une étude de phase 3 est sur le point d’être terminée. Seul le reslizumab n’a pas encore fait l’objet d’une étude de phase 3. “Les choses bougent enfin dans ce domaine”, a déclaré le professeur Wagenmann, en étayant son optimisme par des résultats d’études prometteurs.

L’étude de phase 3 sur le dupilumab [2] consiste en fait en deux études multicentriques randomisées – SINUS-24 (n=276) sur 24 semaines et SINUS-52 (n=448) sur un an – dans lesquelles le dupilumab a été administré à raison de 300 mg ou d’un placebo toutes les 2 semaines (SINUS-52 : toutes les 4 semaines à partir de la 25e semaine) en plus d’un traitement continu par stéroïdes intranasaux (le plus souvent la mométasone). Seuls les patients présentant une rhinosinusite chronique sévère avec des polypes nasaux et ayant déjà subi une intervention chirurgicale infructueuse ou une ou plusieurs tentatives infructueuses de traitement par des stéroïdes systémiques supplémentaires ont été inclus. Les critères d’évaluation primaires étaient le score des polypes, l’obstruction nasale et le score au scanner.

Améliorations significatives

Le score des polypes a été établi en mesurant la taille des polypes de manière relativement objective par une endoscopie du nez. L’objectivité de ce paramètre peut également être illustrée par les courbes placebo, qui sont restées plus ou moins constantes pendant un an – il n’y a donc pas eu d’effet placebo sur la taille des polypes (fig. 1). En revanche, le traitement par dupilumab entraîne une réduction drastique de la taille des polypes, de manière relativement rapide, nette et hautement significative. La première étude, dans laquelle la médication a été arrêtée au bout de 24 semaines, révèle également une autre information importante : si l’on arrête le traitement, les polypes repoussent malheureusement aussi.

En revanche, si l’on poursuit l’injection (à nouveau divisée en une période d’injection de 2 ou 4 semaines – au final, 300 mg toutes les deux semaines ont été autorisés), on constate que les scores de polypes continuent de diminuer de manière significative, même si ce n’est pas aussi rapidement qu’au début. En outre, les symptômes s’améliorent également, le plus important pour les patients étant certainement, outre la diminution de l’odorat, l’obstruction nasale – là aussi, l’amélioration sous dupilumab était tout aussi nette et significative dans les deux études.

La conclusion la plus importante pour le professeur Wagenmann est que plus de 40% des patients du bras placebo ont dû être traités par des stéroïdes oraux ou une intervention chirurgicale au cours de l’étude, alors que le pourcentage de patients sous dupilumab ayant eu besoin de ces traitements était significativement plus faible (12,5% seulement). (Fig. 2). “C’est précisément ce que nous voulons éviter : que ces patients aient besoin d’un traitement par stéroïdes systémiques ou d’une nouvelle opération”.

En fin de compte, tous les paramètres mesurés dans l’étude sur le dupilumab ont été significativement améliorés. L’étude de phase 3 sur l’omalizumab (dont la conception est quasiment identique à celle de l’étude sur le dupilumab) donne des résultats très similaires, à la seule différence qu’il n’y a pas de différence entre les deux études : Le délai avant le premier recours aux stéroïdes systémiques ou à la chirurgie n’est pas statistiquement significatif.

Indication

L’identification des bons patients pour l’utilisation de médicaments biologiques est un défi. Les polypes nasaux bilatéraux sont une condition de base, à laquelle doivent s’ajouter au moins trois autres critères tels que la preuve d’une inflammation de type 2 (le problème est que “nous n’avons pas de bons paramètres de laboratoire qui nous permettent de le déterminer”, explique le professeur Wagenmann), le besoin de stéroïdes systémiques, la réduction de la qualité de vie, le diagnostic d’un asthme comorbide et – surtout chez les asthmatiques – la diminution de l’odorat, qui est le premier signe à rechercher.

En conclusion, l’expert a toujours conseillé une coopération étroite et interdisciplinaire, car les ORL, par exemple, ne réalisent souvent pas que les patients souffrant de rhinosinusite chronique avec polypes nasaux peuvent avoir un asthme non encore diagnostiqué ou non traité de manière adéquate.

Source : Allergo Update, Berlin (D)

Littérature :

- Loftus CA, et al : Int Forum Allergy Rhinol 2020 ; 10(2) : 199-207.

- Bachert C, et al : Lancet 2019 ; 394 : 1638-1650.

InFo PNEUMOLOGIE & ALLERGOLOGIE 2020 ; 2(2) : 26-27 (publié le 17.6.20, ahead of print)