Les modifications pathologiques de la peau et des phanères sont très fréquentes dans le cadre des maladies internes. Les dermatoses peuvent, d’une part, précéder une telle maladie en tant que symptômes primaires ou, d’autre part, se développer au cours de l’évolution. Un examen dermatologique approfondi révèle ainsi souvent des indices cutanés de maladies internes. Cet article a pour but de donner un aperçu des manifestations cutanées les plus fréquentes et les plus rares des maladies internes de l’adulte.

Depuis la découverte du VIH en 1981, environ 2,7 millions de personnes sont nouvellement infectées par le virus IH chaque année. L’infection par le VIH et l’immunosuppression qui s’ensuit s’accompagnent de divers symptômes cutanés. La candidose buccale est l’une des manifestations mucocutanées les plus fréquentes chez les patients infectés par le VIH. Dans le cadre de l’infection aiguë par le VIH, on observe souvent l’apparition de symptômes grippaux avec un gonflement des ganglions lymphatiques, des vomissements, des diarrhées, des arthralgies et assez souvent un exanthème morbiliforme ou maculopapuleux. Le tableau clinique ressemble beaucoup à celui d’une mononucléose infectieuse. L’apparition d’un exanthème est prédictive d’une charge virale très élevée.

La leucoplasie capillaire buccale (Fig. 1) se caractérise par des lésions blanchâtres, en bandes, indélébiles, qui ne provoquent aucun symptôme subjectif et sont souvent localisées sur les bords de la langue, mais aussi au niveau buccal. Elle a été décrite en 1984 et a longtemps été considérée comme pathognomonique de l’infection par le VIH. La leucoplasie capillaire orale se produit également dans d’autres conditions immunosuppressives et doit être examinée en conséquence. Le virus Epstein-Barr en est la cause. Une rémission clinique complète est obtenue sous traitement antirétroviral bien contrôlé. Les érythèmes péri-unguéaux (figure 2) ont été décrits pour la première fois en 1985 comme un marqueur de l’infection par le VIH et l’hépatite C. Ils sont dus à une infection par le virus de l’hépatite B.

Les maladies graves ou chroniques dues au virus de l’herpès simplex et/ou l’infection généralisée à plusieurs segments de l’herpès zoster ne surviennent qu’en cas d’immunosuppression sous-jacente, telle que, entre autres, l’infection par le VIH.

Environ 90% des personnes infectées par le VIH ont une infection HPV latente, qui se manifeste souvent cliniquement par des condylomes acuminés dans la région génitale.

Les tumeurs malignes associées au VIH comprennent notamment le carcinome épidermoïde oral et anal (induit par le HPV), le carcinome basocellulaire ainsi que le sarcome de Kaposi et les lymphomes non hodgkiniens, en particulier le lymphome de Burkitt. Ces dernières années, les tumeurs malignes typiques du VIH, comme le sarcome de Kaposi, ont diminué, mais l’incidence des tumeurs malignes cutanées non liées au VIH a augmenté, ce qui s’explique par l’allongement de l’espérance de vie sous HAART et donc par la plus grande pertinence des facteurs de risque habituels.

La dermatose non infectieuse associée au VIH la plus fréquente est la dermite séborrhéique, qui touche environ 10% des patients, et un exanthème papuleux très prurigineux, également appelé “éruption papulaire pruritique” (PPE). L’EPP se caractérise par un prurit chronique avec des papules et des pustules souvent symétriques sur la face d’extension des bras, le dos des mains ainsi que sur le tronc et le visage, à l’exception de la paume des mains et de la plante des pieds. Les problèmes induits par le traitement, tels que la lipodystrophie ou l’exanthème médicamenteux, sont devenus fréquents.

Maladies endocrinologiques

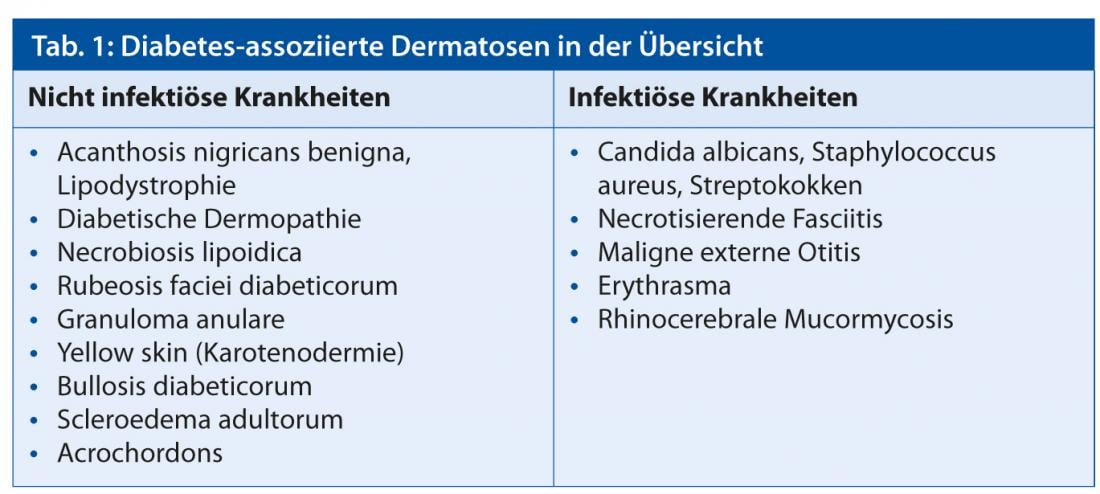

On estime qu’environ 30 à 70% des diabétiques développent des lésions cutanées pathologiques. La dermatopathie diabétique (figure 3) est la manifestation cutanée la plus fréquente du diabète sucré. Elle se caractérise par des macules érythémateuses bien délimitées, des papules isolées qui se transforment en macules hyperpigmentées atrophiques et légèrement squameuses.

On sait que l’incidence des infections cutanées chez les personnes atteintes de diabète sucré est corrélée à la concentration de glucose dans le sang. D’autres facteurs prédisposants sont la perturbation de la microcirculation et la neuropathie. Les infections à Candida sont plus fréquentes dans la région génitale, sous-mammaire et dans d’autres zones intertrigineuses.

Une onychomycose ou une tinea pedum doit être traitée si possible, après avoir pris en compte les comorbidités et/ou la polypharmacie, car elle constitue une porte d’entrée pour l’érysipèle.

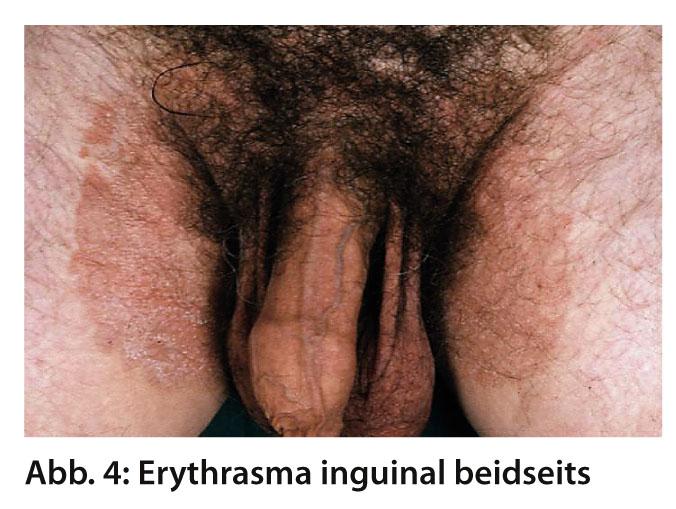

Une infection bactérienne courante est l’érythrasma (figure 4), causée par le Corynebacterium minutissimum.

Sous la lumière de Wood, il s’illumine en rouge corail. Les diabétiques présentent également une augmentation de l’impétigo, des folliculites, des furoncles, des escarboucles, des ecthymies ou des fasciites nécrosantes dues à Staphylococcus aureus ou à des streptocoques β-hémolytiques.

Environ 1% des diabétiques développent une nécrobiose lipoïdique au cours de leur vie (Fig. 5).

Elle se produit typiquement sur les tibias, de manière solitaire ou multiple. L’atrophie centrale et le liseré érythémateux légèrement infiltré sont utiles au diagnostic. Des complications peuvent survenir chez un tiers des patients avec des ulcérations ayant une mauvaise tendance à la guérison.

Il n’est pas rare que le prurit vulvaire soit un symptôme précoce du diabète sucré.

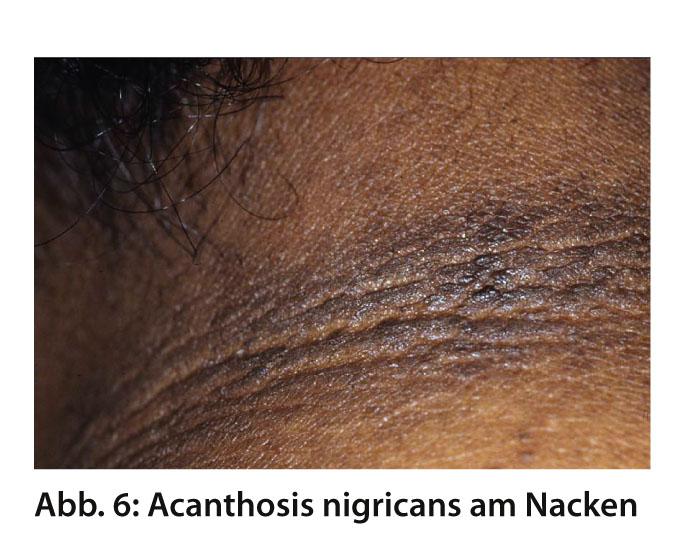

L’acanthosis nigricans (figure 6) se présente cliniquement comme une excroissance papillomateuse hyperkératosique gris-brun de grande taille et asymptomatique de la peau, typiquement sur les zones intertrigineuses, en particulier axillaires, dans la région du cou et de la nuque et génitales.

On distingue grossièrement une forme paranéoplasique, l’acanthosis nigricans maligne, qui est associée à des adénocarcinomes et se manifeste principalement au niveau palmaire, plantaire, de la langue et de la muqueuse buccale, et l’acanthosis nigricans bénigne, qui apparaît entre autres en cas de troubles endocrinologiques, comme la résistance à l’insuline, et se manifeste au niveau des zones intertrigineuses. En conséquence, l’exclusion des tumeurs malignes est obligatoire pour toutes les formes d’acanthosis nigricans. Les ethnies méridionales présentent souvent ce pseudoacanthosis nigricans.

La bullosis diabeticorum (figure 7) est une formation spontanée de bulles de quelques millimètres à plusieurs centimètres sur le bas des jambes et/ou les pieds, rare chez les diabétiques. Elle survient principalement en cas de diabète sucré de longue date.

Le syndrome du pied diabétique est bien connu, mais il est souvent négligé dans la pratique clinique quotidienne. Le malum perforans a plusieurs facteurs déclenchants, mais les plus importants sont la neuropathie sensitivomotrice périphérique et la microangiopathie. Il en résulte une déformation typique des pieds avec des hyperkératoses et des rhagades prononcées. La variante maximale est le pied de Charcot. La principale mesure préventive consiste à informer les patients sur les soins à apporter aux pieds/à la peau, à porter des chaussures souples en conséquence et à éviter les objets pointus ou de marcher pieds nus, ainsi qu’à effectuer un auto-contrôle quotidien de la plante des pieds.

Le scleroedema adultorum, qui touche principalement 2,5% des diabétiques en surpoids, se caractérise par un épaississement marqué de la peau au niveau du dos et du cou. Le tableau 1 présente un aperçu des dermatoses associées au diabète.

En cas de maladie de Cushing ou de traitement prolongé par stéroïdes, on observe typiquement une atrophie généralisée de la peau, des stries distendues, un purpura, une hypertrichose, une rubéose faciale, un acanthosis nigricans ainsi qu’une redistribution du tissu adipeux avec une adiposité du tronc et une atrophie des muscles des membres.

Le syndrome des ovaires polykystiques (SOP) est l’un des troubles endocrinologiques les plus fréquents chez les femmes en âge de procréer, avec une incidence de 5 à 10 %. Il se caractérise par des taux élevés d’androgènes et d’insuline. Ainsi, dans le cadre de l’hyperandrogénisme, on retrouve principalement un hirsutisme, une acné vulgaire ainsi qu’une alopécie androgénétique. L’acanthosis nigricans peut se manifester en raison de l’hyperinsulinémie.

Maladies du foie

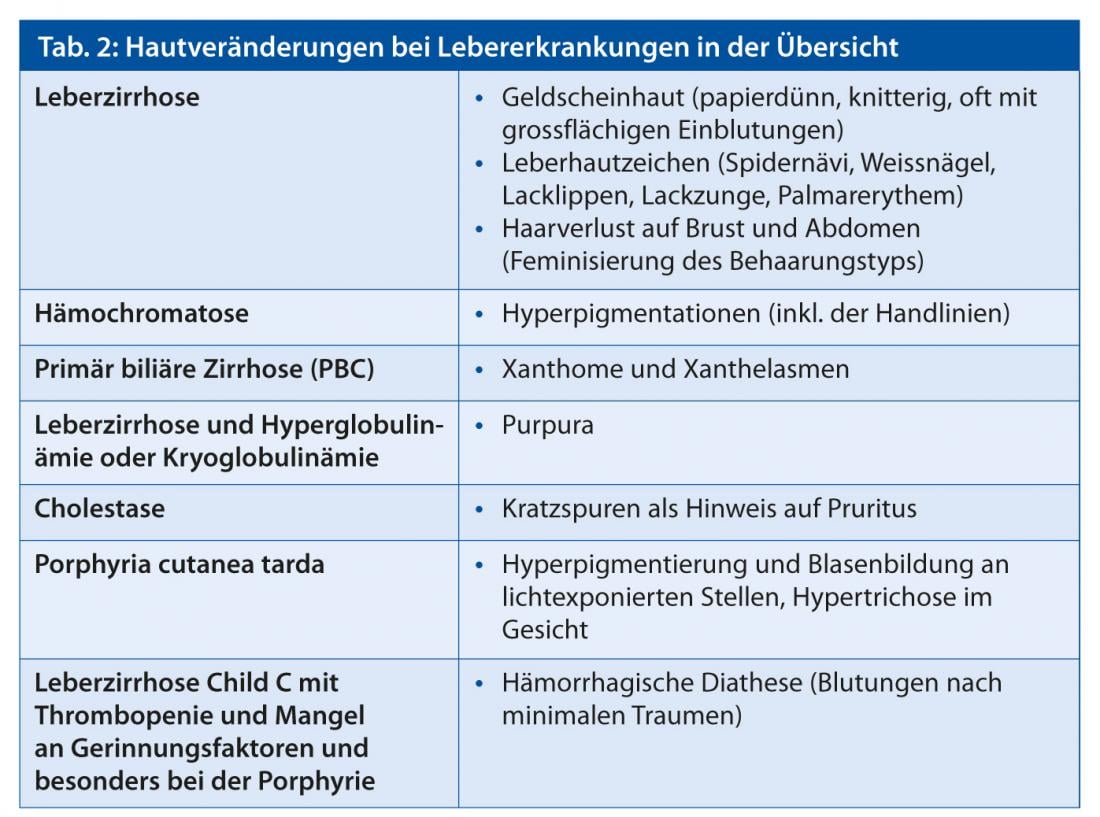

Les lésions hépatiques aiguës ou chroniques entraînent souvent des manifestations cutanées secondaires. Cela peut être dû d’une part à une fonction métabolique perturbée ou altérée ou à une réaction immunologique concomitante.

Les maladies de la peau suivantes peuvent être provoquées ou déclenchées par une hépatite B/C aiguë ou chronique :

- Vascularite

- Érythème aigu diurne

- Lupus érythémateux disséminé

- Lichen plan

- Pyoderma gangränosum

- Vascularite urticarienne

Le tableau 2 donne un aperçu des modifications cutanées liées aux maladies du foie.

Maladies inflammatoires chroniques de l’intestin

La maladie de Crohn est une maladie granulomateuse chronique qui peut affecter l’ensemble du tractus intestinal. Jusqu’à 70% des patients développent des lésions périanales, telles que des fistules ou des abcès. Les fissures périanales, les marisques et les foyers d’eczéma ou d’ulcération sont également plus fréquents. Les lésions périanales peuvent précéder la maladie en tant que symptômes pendant des années. En cas de fistule périanale récidivante, une colonoscopie diagnostique est recommandée. Environ la moitié des patients développent des érythèmes, des œdèmes et des lésions pustuleuses sur les lèvres, le pénis ou le scrotum. Les lésions polymorphes de la peau sous forme d’érythèmes infiltrés, de papulopustules groupées ou d’infiltrats ulcérés sont plus fréquentes sur le tronc et les membres inférieurs. Le diagnostic d’une maladie de Crohn cutanée, c’est-à-dire sans continuité avec le tractus gastro-intestinal, s’avère souvent difficile, en particulier en l’absence de symptômes gastro-intestinaux. L’évolution peut être chronique ou spontanément résolutive. Les lésions en bouche sont souvent très peu spécifiques, comme une stomatite ou des ulcères aphteux. L’incidence de la maladie de Crohn par voie orale est comprise entre 0 et 9%.

Parmi les dermatoses réactives associées à la maladie de Crohn, on peut citer l’érythème noueux, le pyoderma gangrenosum et le syndrome de Sweet. L’érythème noueux (figure 8) est la dermatose la plus fréquemment associée à la maladie de Crohn et à la colite ulcéreuse.

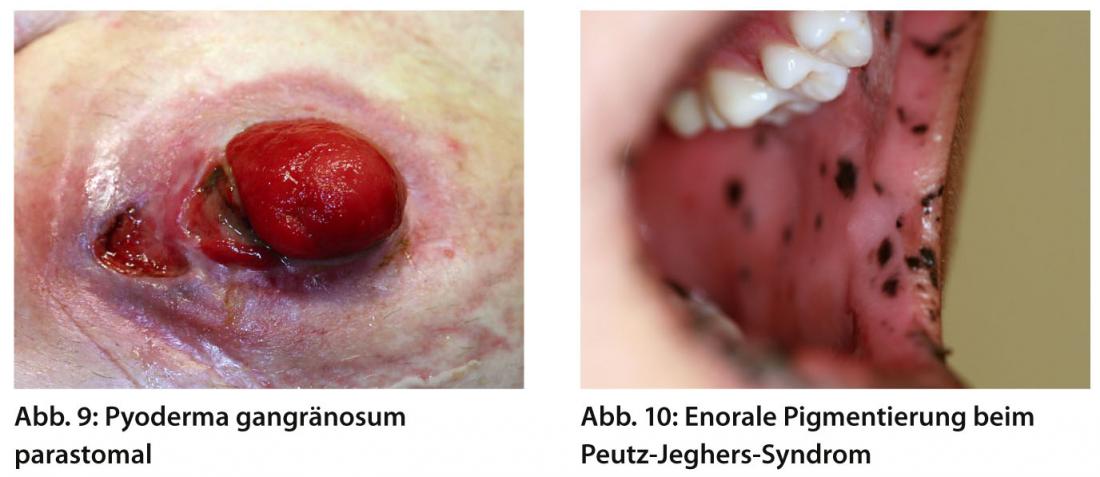

Des nodules érythémateux douloureux, cutanés et sous-cutanés, apparaissent typiquement sur la face d’extension des membres inférieurs. Le pyoderma gangränosum est présent chez 1 à 2 % des patients atteints de la maladie de Crohn, et un peu plus fréquemment dans la colite ulcéreuse. Cliniquement, on observe souvent au départ une formation de cloques ou de pustules suivie d’une abcédation et d’une ulcération douloureuse. Il est principalement localisé aux membres inférieurs, mais il peut être ubiquitaire, plus souvent parastomatique (Fig. 9).

Le syndrome de Sweet se manifeste cliniquement par des papules rougeâtres et lipidiques, succulentes, dolentes à la pression, infiltrées et des plaques confluentes, associées à une baisse préalable de l’état général, accompagnée de fièvre et d’une dermatite neutrophilique histologique des zones cutanées concernées.

Syndromes tumoraux gastro-intestinaux

Les syndromes colorectaux, qui comprennent le cancer colorectal héréditaire sans polypose (HNPCC), la polypose adénomateuse familiale (PAF), le syndrome de la polypose juvénile et le syndrome de Peutz-Jeghers, présentent des modifications cutanées spécifiques à la maladie qu’un dermatologue doit connaître. De plus, le diagnostic précoce de ces maladies est également très important compte tenu de la surveillance et de la prévention nécessaires. Le HNPCC, également appelé syndrome de Lynch, est la forme héréditaire de cancer colorectal la plus fréquente et concerne environ 5% des cas de cancer colorectal. Dans une variante de celui-ci, le syndrome de Muir-Torre (MTS), les modifications cutanées apparaissent dès le début de l’âge adulte, généralement une décennie avant l’apparition de la tumeur maligne interne. Les adénomes et épithéliomas des glandes sébacées se trouvent principalement sur le visage et le cuir chevelu et se présentent sous la forme de papules et de nodules jaunâtres. Les carcinomes des glandes sébacées se développent généralement à partir des glandes de Meibom ou de Zeiss et se trouvent donc principalement sur les paupières sous forme de papules jaunâtres avec une tendance à l’ulcération et à une croissance locale agressive. Chez environ 20% des patients, les kératoacanthomes sont également fréquents sur les zones exposées au soleil. En cas de confirmation du diagnostic, il est recommandé de procéder à un dépistage familial ainsi qu’à des colonoscopies régulières (tous les 2-3 ans) et à un contrôle dermatologique annuel.

Le syndrome de Gardner est une variante de la PAF qui se caractérise par le développement de multiples polypes adénomateux gastro-intestinaux, avec par conséquent une séquence adénome-carcinome accélérée. Les kystes épidermiques les plus nombreux sont évocateurs, surtout sur le visage et les extrémités, ainsi que sur le tronc. Environ 10 à 14% des patients présentent des tumeurs desmoïdes, c’est-à-dire des tumeurs mésenchymateuses fibreuses bénignes qui se développent à partir de fibroblastes bien différenciés et peuvent se comporter localement de manière très agressive. Environ la moitié des tumeurs desmoïdes se développent en intra-abdominal, les localisations extra-abdominales étant la région thoracique, la ceinture scapulaire et l’inguinal.

Dans le cas du syndrome de Peutz-Jeghers, 95% des patients présentent une lentiginose typique de la lèvre, de la région péribuccale, du nez, de la muqueuse buccale, des mains et des pieds ainsi que de la région périanale, qui se manifeste déjà pendant l’enfance (figure 10). Le diagnostic différentiel doit être posé avec la maladie d’Addison ou le syndrome de Mc Cune Albright. La maladie d’Addison se caractérise par une pigmentation brunâtre généralisée qui s’accentue dans les zones exposées à la lumière, ainsi que dans les aisselles, les mamelons et les parties génitales. Le syndrome de Mc Cune Albright, défini par la triade dysplasie fibreuse, puberté précoce et taches café au lait, se caractérise par l’existence, dès la naissance, de taches café au lait caractéristiques, accompagnées d’une hyperpigmentation de la peau et des muqueuses en forme de carte géographique.

Dr. med. Maja Wüest

Pr Dr. med. Peter Itin

Littérature :

- Schmidt-Westhausen AM, et al. : Bouche, gorge, dents et VIH. MED-INFO 2006 ; 59.

- Shashi, et al : Manifestations cutanées et mucocutanées : Prédicteurs cliniques utiles du VIH/SIDA. J Clin Diagn Res 2012 Dec ; 6(10) : 1695-1698.

- Eisman S, et al. : Éruption papillaire pruritique dans le VIH. Dermatologic Clinics 2006 Oct ; 24(4) : 449-457.

- Fistarol SK, et al : Cowden disease or multiple hamartoma syndrome cutaneous clued to internal malignancy. Eur J Dermatol 2002 ; 12 : 411-421.

- Henschel, et al : Dermatoses associées à la maladie de Crohn. Dtsch Arztbl 2002 ; 99(50) : 3401-3410.

- Lauren, et al : Manifestations dermatologiques du diabète. Journal of Diabetes 2012 ; 4 : 68-76.

- Meurer M, et al : Modifications de la peau en cas de diabète sucré. Hautarzt 2004 Apr ; 55 : 428-435.

- Intekhab A, et al : Diabetes mellitus. Clinics in Dermatology 2006 ; 24 : 237-246.

- Prague, et al : Syndrome de Cushing. BMJ 2013 Mar 27 ; 346 : f945.

- Lee, et al : Manifestations dermatologiques du syndrome des ovaires polykystiques. Am J Clin Dermatol 2007 ; 8(4) : 201-219.

- Kejal R, et al. : Manifestations cutanées de la maladie gastro-intestinale : Partie I. J Am Acad Dermatol 2013 Feb ; 68(2) : 189.e1-21.

- Breck Thrash, et al : Manifestations cutanées de la maladie gastro-intestinale : Partie II. J Am Acad Dermatol 2013 Feb ; 68(2) : 211.e1-33.

- Anders D, et al : Syndrome de Muir-Torre. Dermatologue 2012 ; 63 : 226-229.

DERMATOLOGIE PRAXIS 2013 ; N° 5 : 10-13