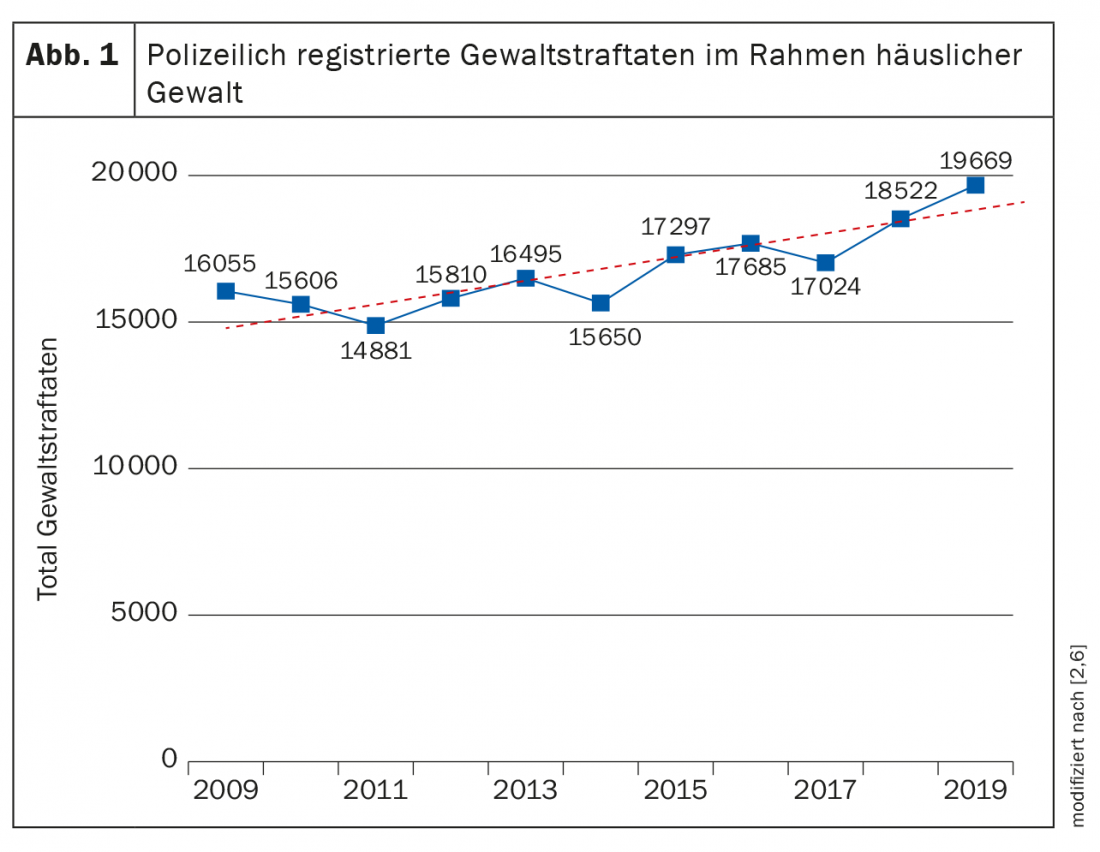

Le total des infractions violentes liées à la violence domestique (VD) est en constante augmentation en Suisse depuis 2011. En moyenne, une personne meurt toutes les deux semaines en Suisse à cause de la violence domestique. Et ce, malgré l’existence d’approches multimodales préventives dans la lutte contre l’HG, tant au niveau fédéral que cantonal. Seulement 24% environ des personnes concernées font part de leur expérience de la violence à leur médecin.

Le total des infractions violentes liées à la violence domestique (VD) est en constante augmentation en Suisse depuis 2011. En moyenne, une personne meurt toutes les deux semaines en Suisse à cause de la violence domestique. Et ce, malgré l’existence d’approches multimodales préventives dans la lutte contre l’HG, tant au niveau fédéral que cantonal. Seulement 24% environ des personnes concernées font part de leur expérience de la violence à leur médecin. Les chiffres concernant les contacts médecin-patient dans le cadre de l’HG sont collectés de manière irrégulière en Suisse. La dernière grande enquête dans le secteur de la santé a montré qu’un peu plus de 80% des médecins ont pris en charge au moins une personne concernée par l’HG au cours de l’année écoulée. D’un point de vue médical, la prise en charge des patients se limite souvent au traitement de blessures légères (contusions/hématomes/plaies par écrasement/déchirure) et ne constitue donc pas en soi une indication de présentation médicale d’urgence. Pourtant, les personnes concernées se trouvent dans une situation de détresse personnelle. Une prise en charge aussi rapide que possible est donc indiquée (documentation des blessures, clarification de la protection de l’enfant, information sur l’aide aux victimes). De même, les questions de sécurité doivent être clarifiées, tant en ce qui concerne la personne concernée que les éventuels enfants vivant dans la famille. De plus, peu après l’agression, les victimes de violence sont plus réceptives à une éventuelle intervention extérieure. L’HG se termine rarement spontanément ou après une première intervention. Cela ne doit pas nous empêcher de toujours proposer de l’aide sans préjugés. Ceci dans l’espoir que le jour soit venu où l’on parviendra à sortir de la spirale de la violence.

Définition et chiffres

Le 1er avril 2018, la Convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique est entrée en vigueur en Suisse. Il s’agit d’une convention internationale globale du Conseil de l’Europe qui vise à lutter contre les violations des droits de l’homme de ce type. Conformément à l’art. 3 al. 1 lit. b de la Convention d’Istanbul, la violence domestique est définie comme “[…] tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui se produisent au sein de la famille ou du ménage ou entre des époux ou des partenaires, anciens ou actuels, que l’auteur ait ou ait eu le même domicile que la victime” [1].

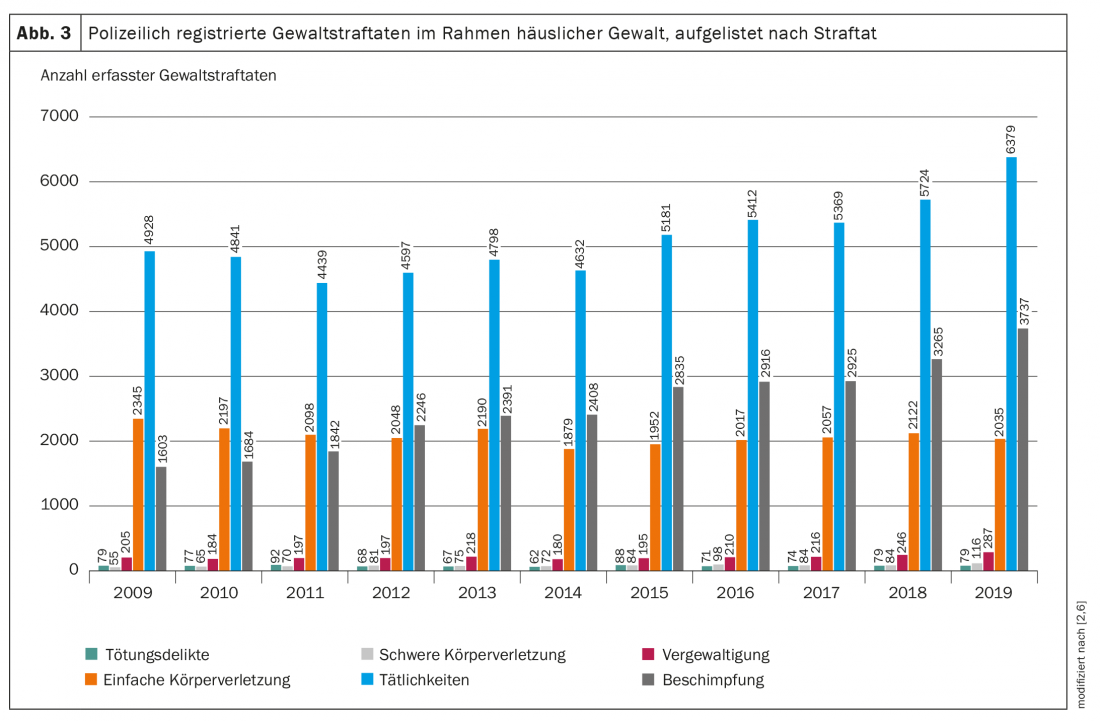

En Suisse, les chiffres publiés régulièrement sur la violence domestique proviennent de la Statistique policière de la criminalité (SPC) et de la Statistique de l’aide aux victimes. La SPC est justement régulièrement utilisée pour évaluer l’évolution de l’HG. La SPC représente le champ clair des HG connus de la police. La SPC ne répertorie pas les cas individuels de HG, mais le nombre d’infractions pénales commises dans le cadre de la HG. En théorie, plusieurs infractions peuvent être enregistrées par cas (par ex. lésions corporelles simples et menaces). Depuis 2011, les chiffres des infractions violentes dans le cadre de la HG selon la SPC sont en hausse en Suisse (fig. 1) [2,6]. Pour connaître l’évolution dans les différents cantons, consultez les SPC des cantons concernés. La première enquête auprès des médecins généralistes sur l’HG date de 2006 et a révélé une incidence de 0,25 cas pour 1000 contacts médecin-patient. Les autres enquêtes systématiques nationales sont rares. L’enquête la plus récente et sans doute la plus complète date de 2019. Dans ce rapport, plus de 80% des médecins somaticiens ont déclaré avoir sciemment traité au moins une personne après HG au cours de l’année écoulée [3]. Le Centre universitaire d’urgence de l’Hôpital de l’Île de Berne UNZ a recensé rétrospectivement toutes les personnes concernées par l’HG sur une période de 11 ans. Cela a donné une prévalence de 0,09% [4]. Une enquête sur l’aide aux victimes réalisée par Killias et al. a révélé qu’environ 24% seulement des victimes de violence s’adressent à un professionnel de la santé pour lui faire part de leur expérience [5]. Cela montre que les médecins sont régulièrement confrontés à des victimes de violence, mais qu’il existe toujours une grande zone d’ombre.

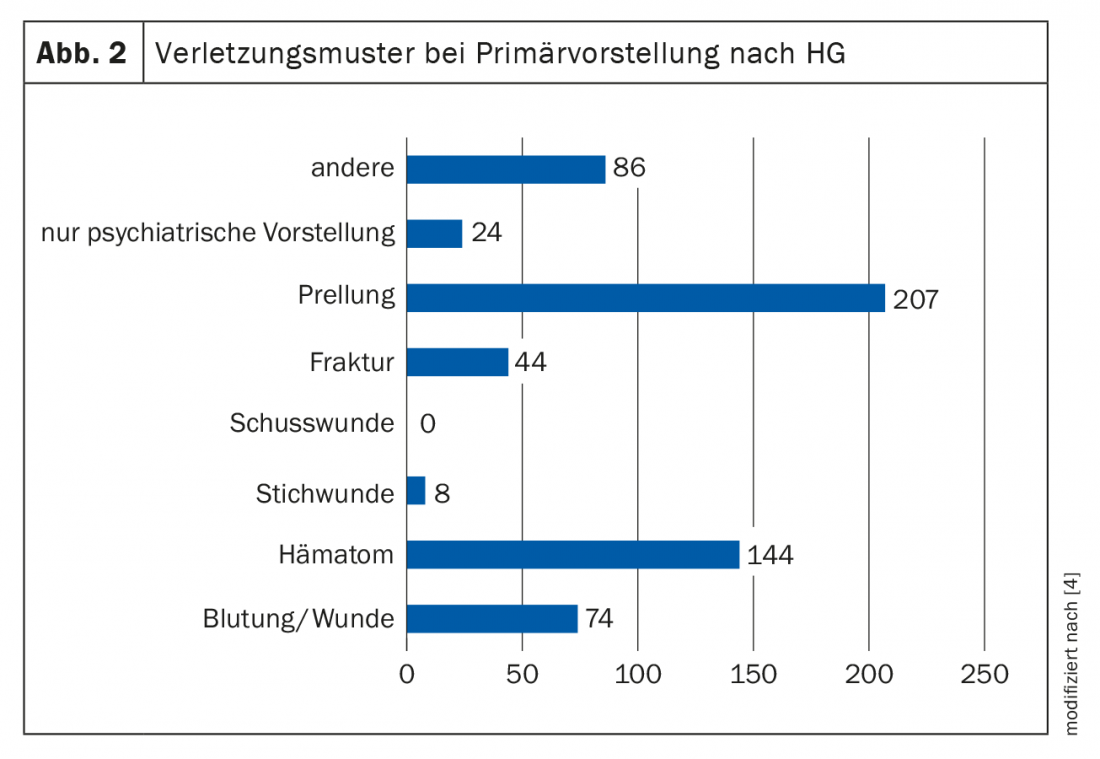

Modèles de blessures

Selon l’étude de Hostettler-Blunier et al. La plupart des victimes présentent des blessures légères, telles que des hématomes, des contusions et des plaies saignantes (figure 2). Les blessures sont souvent dues à des coups de poing ou de main, ainsi qu’à des coups de pied. Les localisations les plus fréquentes étaient la tête, les bras, suivis du cou, des jambes et du thorax. 16% des personnes concernées ont déclaré avoir été étranglées. Aucune personne n’a présenté de lésions cliniques radiologiques après strangulation [4]. Ces données médicales avec enregistrement des blessures légères coïncident avec les infractions relevées dans la SPC. Si l’on répartit les différentes infractions, on constate que les pourcentages sont élevés pour l'”art. 180 menaces” et l'”art. 126 voies de fait”, ainsi que pour l'”art. 123 CP lésions corporelles simples” et l'”art. 177 CP injures”. Les infractions graves sont rares en comparaison (figure 3) [2,6].

Dans les cas où les violences ne sont pas directement rapportées par la personne concernée ou par des tiers, des informations contradictoires et non plausibles sur l’origine des blessures, ainsi que de nombreuses blessures d’âges différents, éventuellement de forme différente (par ex. double contour d’hématomes en cas de coups de canne) et situées à des endroits du corps atypiques par rapport aux chutes, peuvent par exemple indiquer qu’elles ont été causées par une troisième main.

Prise en charge des victimes de violence domestique

En ce qui concerne le traitement des victimes de violence domestique, nous recommandons une approche standardisée, par exemple en suivant les recommandations de l’OMS à l’aide de l’acronyme S.I.G.N.A.L. [7]. S. I. signifie Signal/Interview, la première étape de la prise en charge médecin-patient étant d’aborder ouvertement la suspicion d’HG. Il s’agit ici de recevoir et de documenter les informations de manière ouverte et sans porter de jugement. L’examen des faits relève de l’autorité de poursuite pénale. Les G. N. sont les abréviations de “examen approfondi” ainsi que de “prise de notes”. Les anciennes et les nouvelles blessures doivent être documentées, si possible à l’aide d’une fiche de documentation standardisée. En cas de blessures graves, il convient de faire appel à la médecine légale. Sous A., on procède à des clarifications dans le sens d’autres clarifications indiquées sur le plan médical, mais aussi à des clarifications pour la sécurité des personnes concernées, y compris les enfants. Un plan de sécurité personnel doit être discuté avec les personnes concernées ou, au minimum, leur être remis*. Le L. signifie enfin la remise et l’explication de guides disponibles auprès des services cantonaux compétents. En raison des types de blessures mentionnés ci-dessus, le traitement somatique pur des blessures se limite souvent à un diagnostic approprié suivi d’une analgésie développée, éventuellement associée au traitement des plaies. Les personnes concernées doivent être déclarées inaptes au travail si elles le souhaitent, précisément en cas d’hématomes au niveau du visage et de travaux en public. En cas de blessure, un rappel de vaccin antitétanique et une PEP doivent toujours être évalués. Les délits sexuels devraient être confiés à un service spécialisé. Des modèles de bonnes pratiques pour les formulaires de documentation ainsi que des concepts possibles pour la prise en charge des personnes atteintes d’HG sont présentés dans le rapport final au Conseil fédéral sur la prise en charge médicale des personnes atteintes d’HG de Krüger et al. [3].

* Modèle possible sur %20Gewalt_Sicherheitsplan%

D’autres plans de sécurité sont disponibles sur Internet.

Documentation utilisable en justice

Si, par la suite, une plainte est déposée et qu’une procédure pénale est engagée avec une éventuelle expertise médico-légale – peut-être seulement à un moment où les blessures sont partiellement ou totalement guéries -, la documentation médicale sur les blessures primaires peut jouer un rôle décisif. Afin de garantir la meilleure évaluation possible des résultats photographiés, les clichés doivent répondre à certaines normes de qualité, énumérées ci-dessous.

La prise de photos nécessite l’accord du patient. Le refus d’une telle documentation photographique par la personne concernée doit être documenté. Il va de soi que la prévention des dommages à la santé est prioritaire par rapport à la documentation. Cependant, chaque fois que cela est possible, une documentation photographique doit être réalisée avant le traitement de la plaie, car il n’est souvent plus possible d’évaluer le mécanisme d’apparition d’une coupure cutanée suturée, par exemple. Si la plaie est sanglante ou souillée, il est recommandé de prendre des clichés d’abord dans leur état initial, puis dans leur état nettoyé. La photo-documentation doit toujours être effectuée avec une échelle (par exemple une règle) afin de permettre une évaluation quantitative de la taille des blessures, même après coup. Pour cela, il faut que l’échelle et le constat se trouvent dans le même plan. Si vous n’avez pas de mètre sous la main, vous pouvez exceptionnellement prendre en photo un objet de taille connue (par exemple une pièce de monnaie). Les clichés doivent être pris perpendiculairement au plan dans lequel se trouve la lésion afin de réduire les aberrations de perspective. Afin de permettre l’attribution anatomique de la localisation de la lésion, il convient de réaliser d’abord un cliché d’ensemble de la région du corps concernée, suivi de clichés détaillés de la lésion (Fig. 4) [8]. Dans certains cas, il peut également être utile de photographier l’absence de constatations (par exemple, gorge non blessée en cas d’indication d’étranglement). En cas de strangulation invoquée, il est également recommandé de documenter la présence (ou l’absence) de pétéchies dans les conjonctives oculaires, la muqueuse du vestibule buccal, la peau du visage et la peau derrière les oreilles.

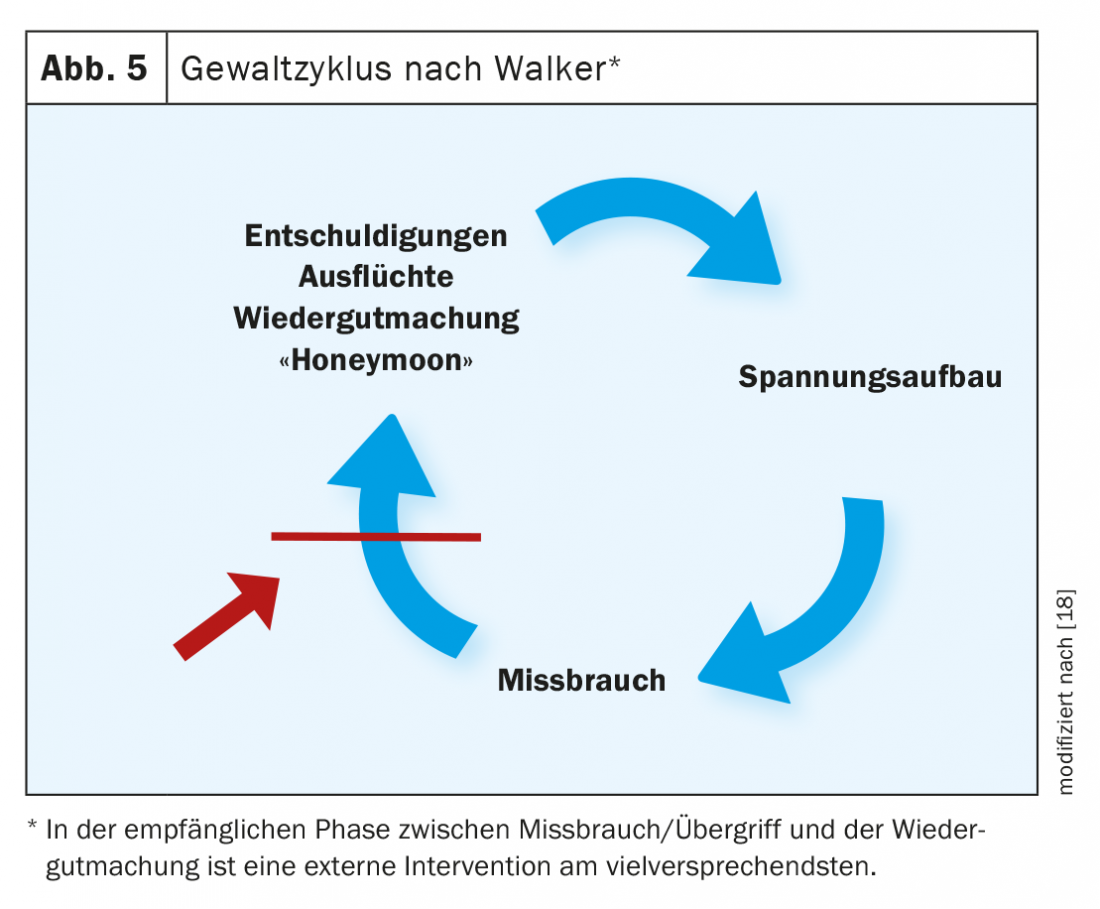

Développement de la violence/cycle de la violence selon Walker

Selon les statistiques annuelles de la police de Berne de 2018, 75% des cas étaient des récidives [9]. L’étude de Hostettler-Blunier et al. a montré que dans le cadre médical, 57% des personnes concernées se sont présentées à plusieurs reprises pour des HG [4]. Les raisons pour lesquelles les personnes concernées restent dans une relation de violence sont multiples et souvent incompréhensibles pour les personnes extérieures. Outre les enfants et la sécurité financière, l’une des principales raisons est la croyance que tout s’arrangera si la personne concernée fait suffisamment d’efforts et cesse de fournir des raisons qui conduisent à une nouvelle escalade de la violence. Cet espoir et le moment où les personnes concernées sont les plus réceptives à une intervention externe sont illustrés de manière simplifiée dans le cycle de la violence selon Walker (fig. 5). La violence est suivie d’une phase de calme au cours de laquelle les personnes concernées s’évitent complètement ou sont séparées par la police. Cette phase devrait être utilisée pour informer de manière proactive les victimes de violence sur les services d’aide possibles ou pour les mettre directement en contact avec des services d’aide aux victimes. Dès qu’intervient la phase de remords, de “lune de miel”, au cours de laquelle la ou les personnes ayant commis l’infraction cherchent activement à se rapprocher de l’autre et à minimiser l’acte, il devient à nouveau difficile pour les personnes concernées de se détacher de la relation et de chercher une aide extérieure. De ce fait, les victimes d’HG qui se présentent chez leur médecin généraliste, dans un cabinet d’urgence ou dans un service d’urgence après une agression doivent être considérées comme étant “en situation d’urgence”. Dans de nombreux cas, il ne s’agit pas en premier lieu de fournir des soins médicaux urgents pour les blessures, mais de les conseiller sur l’aide aux victimes pendant la phase de vulnérabilité et, le cas échéant, de prendre des rendez-vous de manière proactive avec leur accord.

Digression sur les aspects juridiques : Délit d’office versus droit/obligation de déclarer

Depuis 2004, les délits dans le domaine de la violence domestique sont des délits officiels (lésions corporelles simples, voies de fait répétées, menaces, agression sexuelle, viol). Cela signifie que dès que l’autorité de poursuite pénale (police/procureur) a connaissance de l’affaire, elle doit l’instruire et la poursuivre d’office. La notion de délit poursuivi d’office entraîne régulièrement des confusions chez les professionnels de la santé et des confusions avec l’obligation de déclaration. Il convient de rappeler ici que la notion de délit poursuivi d’office se réfère à l’interpellation par l’autorité de poursuite pénale et ne doit pas être assimilée à une obligation de déclaration médicale. L’existence d’obligations/de droits spécifiques de déclaration médicale concernant les personnes blessées est définie dans les lois fédérales pertinentes ainsi que dans la législation cantonale (généralement dans la loi cantonale sur la santé correspondante). Un aperçu de l’état des législations nationales et cantonales en matière de protection des personnes victimes de violence est disponible sur le site du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes BFEG (www.ebg.admin.ch/ebg/de/home/themen/haeusliche-gewalt/gesetzgebung.html). De nombreux corps de police disposent d’unités spécialisées dans les HG ou d’un service de gestion des menaces pour les HG. Les cas de menaces graves peuvent être discutés avec eux de manière anonyme. Si l’examen interdisciplinaire révèle un risque potentiel accru, la suite de la procédure dépendra de la législation cantonale.

Même lorsque le droit d’alerte existe, la notification devrait, dans la mesure du possible, être effectuée avec le consentement de la personne concernée. La décision d’exercer un droit d’alerte contre la volonté du patient doit être mûrement réfléchie au cas par cas. Dans ce cas, une éventuelle violation de la relation de confiance entre le médecin et le patient doit être mise en balance avec la protection de la personne concernée contre de futures agressions.

Digression sur les enfants et la violence domestique

Les enfants vivant dans des familles avec HG sont toujours concernés. L’étude Optimus sur la mise en danger des enfants en Suisse, publiée en 2018, a montré qu’environ 18,7% des enfants signalés comme étant en danger étaient également concernés par la violence domestique. Extrapolé à l’ensemble du pays, cela donne entre 23 et 38 pour 10 000 enfants en Suisse [10]. Une autre étude menée par l’unité de médecine de la violence de l’hôpital universitaire de Lausanne a révélé que 75% des cas impliquaient des enfants âgés de 0 à 18 ans, la majorité d’entre eux étant âgés de 0 à 6 ans [11]. Des études montrent que la négligence et la maltraitance (émotionnelle, psychologique et physique) des enfants sont plus fréquentes dans les familles avec HG [12], ce qui entraîne dans 30 à 40% des cas des anomalies cliniquement significatives sur le plan psychologique [13]. Des approches préventives telles que le protocole de la Haye, dans lequel toutes les familles avec des enfants mineurs qui se présentent à une urgence adulte, notamment en raison de HG, sont présentées à un groupe/autorité de protection de l’enfance [14], sont également appliquées en Suisse [15] ou font l’objet de recherches [16]. Dans le cadre de l’activité du médecin généraliste, il est important de se renseigner sur les enfants dans la famille concernée, sur le degré de danger pour les enfants et d’élaborer une stratégie commune avec les personnes concernées en ce qui concerne le signalement d’une mise en danger du bien-être de l’enfant. S’il y a un risque pour le bien-être de l’enfant, mais que la famille concernée ne souhaite pas prendre d’initiative, il faut envisager une déclaration médicale auprès de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (KESB). Conformément à l’art. 314c al. 2 CC [17], les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal sont autorisées à faire un signalement si celui-ci est dans l’intérêt de l’enfant. Il est difficile d’évaluer si un signalement est dans l’intérêt de l’enfant en raison du conflit intrafamilial.

Résumé

Les chiffres concernant les contacts médecin-patient dans le cadre de l’HG sont collectés de manière irrégulière en Suisse. La dernière grande enquête dans le secteur de la santé a montré qu’un peu plus de 80% des médecins ont pris en charge au moins une personne concernée par l’HG au cours de l’année écoulée. D’un point de vue médical, la prise en charge des patients se limite souvent au traitement de blessures légères (contusions/hématomes/plaies par écrasement/déchirure) et ne constitue donc pas en soi une indication de présentation médicale en urgence. Néanmoins, les personnes concernées par l’HG doivent être entendues le plus rapidement et le plus complètement possible, car elles se trouvent dans une situation de détresse personnelle. Ainsi, les questions de sécurité doivent être clarifiées, tant en ce qui concerne la personne concernée que les éventuels enfants vivant dans la famille. De plus, peu de temps après l’agression, les victimes de violence sont, selon le cycle de la violence, plus réceptives à une éventuelle aide externe par des services d’aide aux victimes ou d’autres interventions. L’HG se termine rarement spontanément ou après une première intervention. Cela ne doit pas nous empêcher de proposer de l’aide encore et encore, sans préjugés. Ceci dans l’espoir que c’est précisément cette fois-ci l’aide qui permettra de faire le pas final pour sortir de la spirale de la violence.

Messages Take-Home

- La violence domestique n’est généralement pas une urgence médicale, mais une détresse personnelle.

- Seul un quart environ des victimes de violence font part de leur expérience au médecin.

- Une prise en charge minimale comprend une documentation utilisable devant les tribunaux, la clarification de la sécurité des personnes concernées, y compris les enfants, et la remise de matériel des services d’aide aux victimes.

- Si possible, une documentation photographique doit être réalisée avant le traitement de la plaie, avec une échelle, des vues d’ensemble et des détails.

Littérature :

- Confédération suisse. Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Confédération suisse 2018. Disponible à l’adresse suivante : www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20162518/index.html.

- Suisse, section Criminalité et droit pénal. Statistiques policières de la criminalité (SPC) : rapport annuel 2019 des infractions enregistrées par la police en 2020. Disponible à l’adresse suivante : www.bfs.admin.ch/bfs/de/home.assetdetail.11147486.html.

- Krüger P, Lätsch D, Voll P, et al. : Gestion de la violence domestique dans le cadre des soins médicaux. Haute école spécialisée bernoise/ Haute école de travail social du Valais /Hochschule Luzern 2019.

- Hostettler-Blunier S, Raoussi A, Johann S, et al. : Violence domestique au Centre universitaire d’urgence de Berne : une analyse rétrospective de 2006 à 2016. Praxis 2018 (août) ; 107(16) : 886-892.

- Killias M, Simonin M, de Puy J. (éd.) : Violence subie par les femmes en Suisse au cours de leur vie : résultats de l’enquête internationale sur la violence à l’égard des femmes (IVAWS). Berne : Stämpfli 2004.

- Suisse, Section Criminalité et droit pénal, Suisse, Office fédéral de la statistique. Statistiques policières de la criminalité (SPC) : rapport annuel 2015, 2016. Disponible à l’adresse suivante : www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kriminalitaet-strafrecht/polizei/betaebungsmittelsubstanzen.assetdetail.350887.html.

- Rosin C, Hennings E, Gerlach K, et al : Situation d’urgence : violence domestique. Swiss Med Forum 2020 ; doi : emh.ch/smf.2020.08495.

- Verhoff MA, Kettner M, Lászik A, Ramsthaler F : Documentation photographique numérique des lésions médico-légales dans le cadre du protocole de réponse clinique initiale. Deutsches Aerzteblatt Online 2012 (28 septembre). Disponible à l’adresse suivante : www.aerzteblatt.de/10.3238/arztebl.2012.0638.

- Service d’intervention bernois contre la violence domestique. Violence domestique dans le canton de Berne – Statistiques annuelles 2018. Secrétariat général de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, Service d’intervention bernois contre la violence domestique. Disponible à l’adresse suivante : %20im%

- Schmid C, Jud A, Mitrovic T, et al. : Kindswohlgefährdung in der Schweiz-Formen, Hilfen, fachliche und politische Implikationen. UBS Optimus Foundation, 8098 Zurich 2018. Disponible sur : www.kinderschutz.ch/media/fzch1zav/optimus_iii_de.pdf.

- De Puy J, Radford L, Le Fort V, Romain-Glassey N : Developing Assessments for Child Exposure to Intimate Partner Violence in Switzerland – a Study of Medico-Legal Reports in Clinical Settings. J Fam Viol 2019 ; 34(5) : 371-383.

- McGuigan WM, Pratt CC : The predictive impact of domestic violence on three types of child maltreatment. Child Abuse & Neglect 2001 ; 25(7) : 869-883.

- Himmel R, Zwönitzer A, Thurn L, et al. : La charge psychosociale des enfants dans les refuges pour femmes : Résultats d’une étude pilote dans cinq refuges pour femmes. Santé mentale 2017 ; 36(03) : 148-155.

- Diderich HM, Fekkes M, Verkerk P, et al : A new protocol for screening adults presenting with their own medical problems at the Emergency Department to identify children at high risk for maltreatment. Child Abuse Negl 2013 ; 12 : 1122-1131.

- Cheseaux JJ, Duc Marwood A, Romain Glassey N. : Exposition de l’enfant à des violences domestiques – Un modèle pluridisciplinaire de détection, d’évaluation et de prise en charge. Rev Med Suisse 2013 ; 9 : 398-401.

- Scholer M : Petit effort, grand effet. Schweiz Ärzteztg 2018 ; 16 : 527-528.

- RS 210 – Code civil suisse du 10 décembre 1907 (état au 1er janvier 2021). Disponible sur https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de.

- Walker LE : La femme battue. Harper&Row Publishers, ins., New York 1979.

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2021 ; 16(4) : 6-10