Les erreurs de diagnostic entraînent non seulement une augmentation du taux de mortalité, mais aussi de nombreux cas juridiques. Et ils sont souvent évitables. La recherche actuelle montre que : Dans toutes les interventions de haut niveau visant à améliorer la précision du diagnostic, les connaissances spécifiques à la discipline restent centrales.

Le processus de diagnostic est un élément central de l’activité médicale – et il est extrêmement complexe. Il s’agit de prendre des décisions de grande portée dans des situations incertaines. Outre la dynamique temporelle des maladies, il faut également tenir compte du risque de sur- et de sous-diagnostic. Tous ces défis contribuent à ce que 10 à 15% des diagnostics soient incorrects [1]. Laura Zwaan, professeur assistant à l’ Institute of Medical Education Research de Rotterdam (NL), s’intéresse depuis des années à la complexité des décisions cliniques et s’est notamment spécialisée dans les causes cognitives des erreurs de diagnostic. Dans le cadre du congrès de printemps de la Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMI) de cette année, elle a présenté l’état de la recherche et les pistes d’amélioration possibles dans ce domaine.

Une excursion au casino

En principe, il existe trois types de prise de décision. La plus simple d’entre elles est la prise de décision avec des conséquences connues de toutes les options, comme le choix d’une boisson après être entré dans un casino. Avec celle-ci, vous savez toujours ce que vous obtenez. Il existe également des décisions qui sont prises avec un certain risque, mais dont les probabilités des différentes conséquences sont connues. Ainsi, à la table de la roulette, vous choisissez une couleur ou un numéro – et vous connaissez les chances respectives de votre chance ainsi que les conséquences correspondantes du choix que vous avez fait. Enfin, les décisions les plus complexes sont celles pour lesquelles les probabilités des outcomes possibles ne sont pas connues. Si votre voisin de table s’effondre soudainement, cela peut être dû à différentes causes et, par conséquent, différentes décisions peuvent être appropriées. Il s’agit ici de minimiser l’incertitude autour de la prise de décision en collectant le plus d’informations possible. S’agit-il d’une crise cardiaque ou d’une tentative d’échapper au paiement de ses dettes ?

La gestion de l’incertitude

Les médecins sont confrontés à la forme la plus complexe de prise de décision – celle dont les conséquences sont inconnues – à chaque fois qu’ils établissent un diagnostic. Il ne s’agit pas seulement de prendre la bonne décision, mais aussi de gérer l’incertitude. Trop de tests de diagnostic, tout comme trop peu de diagnostic, peuvent conduire à de moins bons résultats. En raison également de la fausse sécurité souvent véhiculée. Ainsi, les débutants se montrent en moyenne moins tolérants à l’incertitude que les cliniciens plus expérimentés et demandent davantage d’examens diagnostiques – ce qui peut avoir des conséquences désagréables pour les patients et constituer une charge pour le système de santé [2]. Selon Zwaan, une certaine tolérance à l’incertitude est essentielle pour une gestion réussie. Cependant, il est souvent difficile d’adopter une approche tolérante, notamment en raison des attentes des patients, des familles, des supérieurs hiérarchiques et du système lui-même. Il ne faut pas négliger le facteur temps et l’évolution naturelle de la maladie, dit-elle. En effet, ce dernier est souvent déterminant pour établir un diagnostic correct. Après avoir exclu une situation aiguë dangereuse, il serait donc tout à fait justifié d’attendre – sans diagnostic définitif.

Mauvaises notes pour l’auto-évaluation

Outre les décisions hâtives, l’auto-évaluation semble être un piège dangereux dans le processus de diagnostic. Quelle est la corrélation entre la sécurité du médecin et l’exactitude du diagnostic ? Ou : Savons-nous que nous ne savons pas ? Malheureusement, la réponse à cette question est trop souvent : non. Pourtant, une meilleure évaluation de notre incertitude pourrait améliorer durablement la gestion, notamment en demandant un deuxième avis et en assurant une surveillance plus étroite. En termes scientifiques, ce que l’on appelle la “corrélation exactitude-confiance” a besoin d’être améliorée. Cela est particulièrement important dans les cas difficiles à diagnostiquer. Dans sa présentation, Zwaan a présenté une étude dans laquelle seulement 5% des participants ont identifié correctement la maladie recherchée – alors que 65% des médecins étaient convaincus d’avoir posé le bon diagnostic [3]. Par rapport à des vignettes de cas plus simples, l’exactitude du diagnostic a nettement diminué avec l’augmentation de la difficulté, mais l’assurance des médecins n’a été que minime. Cette source d’erreur pourrait être efficacement contrée par l’établissement d’une culture du feedback. En effet, comment pouvons-nous former notre auto-évaluation si nous ne savons jamais si notre diagnostic était correct ?

Le processus de réflexion en ligne de mire

Selon Zwaan, une gestion plus consciente du processus de réflexion pendant une décision de diagnostic peut également contribuer à la sécurité. Cependant, il a été démontré au fil des ans que toute forme de “débiaisage” – l’amélioration de la précision du diagnostic par la prise de conscience des différentes sources d’erreur – reste généralement sans succès significatif. Les mesures classiques de tels efforts sont par exemple le ralentissement du processus de décision et une remise en question consciente du diagnostic. Le problème sous-jacent de ces interventions est principalement le moment où elles sont appliquées. Alors qu’après coup, lorsque le diagnostic correct est établi, il est presque toujours possible d’identifier une source d’erreur dans le processus de réflexion, les mesures de débriefing classiques au moment de l’établissement du diagnostic avec des informations disponibles limitées n’apportent qu’une aide très limitée.

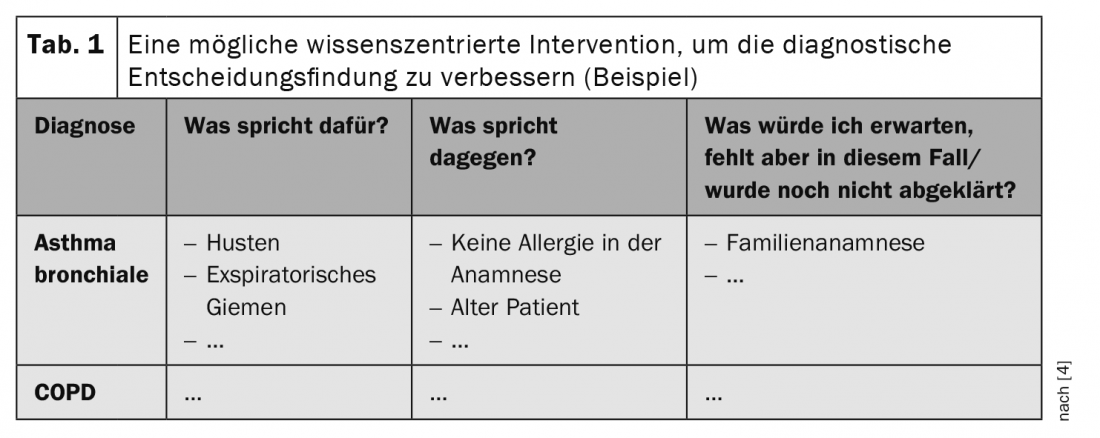

Mais alors, comment pouvons-nous contrer les heuristiques de disponibilité et autres ? (Petite remarque : l’heuristique de disponibilité désigne le biais d’une décision en faveur de ce qui est “bloqué” dans notre cerveau pour une raison quelconque – c’est-à-dire disponible à ce moment-là. Par exemple, si vous avez écouté un podcast d’actualité sur la coronarographie sur le chemin du travail, il est tout à fait probable que vous pensiez d’abord à COVID-19 lorsque la patiente présente des difficultés respiratoires et une toux, plutôt qu’à l’insuffisance cardiaque dont vous souffrez). Eh bien, les recherches actuelles concluent que les interventions réussies doivent avant tout être centrées sur le contenu. Une solide expertise semble être la méthode la plus efficace pour éviter de prendre de mauvaises décisions – même si ce n’est certainement pas la plus facile. Par exemple, l’évaluation des diagnostics les plus probables à l’aide d’une liste adaptée de pour et de contre entraîne une réduction significative des erreurs de diagnostic (tab. 1) [4]. Les résultats d’une étude récente comparant les connaissances théoriques des médecins avec les résultats cliniques de leurs patients sont impressionnants et clairs dans ce sens [5]. En comparant les 30% les plus performants au test théorique avec les 30% les moins performants, on constate une réduction de 2,9 fois des décès et de 4,1 fois des hospitalisations. Il n’est donc pas possible de faire l’impasse sur l’expertise, même en matière d’assurance qualité. Zwaan plaide pour une approche plus spécifique au contenu, qui pourrait être entamée dès la formation. Ainsi, au lieu d’analyser un exemple avec précision, elle suggère d’introduire dans l’enseignement de nombreuses représentations de la même pathologie sans trop de détails. Enfin, nous reconnaissons Roger Federer dans la plupart des images atypiques, sans connaître le moindre détail à son sujet – et ce, tout simplement parce que nous l’avons déjà vu tant de fois sous tous les angles.

Selon l’experte, il faudrait également accorder plus d’importance à la probabilité pré-test dans le diagnostic dans de nombreux endroits. En effet, outre des connaissances techniques aussi solides que possible et une auto-évaluation adéquate, l’interprétation correcte des résultats des tests est également déterminante pour un processus de diagnostic réussi. La prise en compte de la prévalence, des symptômes et des facteurs de risque dans l’évaluation d’un résultat de diagnostic permet de prévenir les erreurs graves et l’incertitude. Le même test a une signification différente selon les groupes de population, ce dont il faut absolument tenir compte.

Guide de construction pour un diagnostic correct

Il n’existe pas d’instructions étape par étape pour établir un diagnostic correct, mais avec les connaissances croissantes issues de la recherche et le rôle de plus en plus important de la gestion de la qualité en médecine, il est clair que l’expertise est au cœur d’un processus de diagnostic réussi. Ainsi, plutôt que de suivre des listes de contrôle généralisées et de trop analyser son propre processus de réflexion, le vieux principe “c’est en forgeant qu’on devient forgeron” s’applique bien davantage. Il est également nécessaire d’agir dans le domaine de l’auto-évaluation des médecins, qui pourrait être améliorée par la mise en place d’une culture de feedback. Les nombreuses interfaces représentent ici un défi, qui est encore accru par la culture de la communication, qui n’est souvent pas tout à fait à bas niveau, et par la pression du temps. Néanmoins, il vaut la peine de suivre l’évolution des patients – pour le développement individuel et la sécurité de l’ensemble du système de santé.

Zwaan attribue un grand potentiel à l’intelligence artificielle dans le domaine de la sécurité du diagnostic. Comme les ordinateurs font des erreurs différentes de celles des humains, une collaboration serait tout à fait prometteuse. Malheureusement, la compréhension de la meilleure façon d’incorporer l’intelligence artificielle fait encore défaut à l’heure actuelle, mais celle-ci pourrait apporter de grands progrès dans son domaine à l’avenir, selon l’experte. Outre la prise de décision individuelle, il existe de nombreuses possibilités d’amélioration à d’autres niveaux, qui contribueraient à une plus grande sécurité diagnostique. Par exemple, il y aurait encore des progrès à faire dans les domaines de la communication et de l’organisation afin d’offrir un cadre optimal pour l’action individuelle [6].

Source : Keynote Lecture “Uncertainty and Error in Medicine : How to Improve Diagnostic Quality and Safety”, Prof. Laura Zwaan, 21 avril 2021, Congrès de printemps 2021 de la SSMI.

Littérature :

- Berner ES, Graber ML : La surconfiance comme cause d’erreur de diagnostic en médecine. Am J Med. 2008 ; 121(5 Suppl) : S2-23.

- Lawton R, et al : Les cliniciens plus expérimentés sont-ils plus à même de tolérer l’incertitude et de gérer les risques ? A vignette study of doctors in three NHS emergency departments in England. BMJ Qual Saf. 2019 ; 28(5) : 382-328.

- Meyer AN, et al : La précision du diagnostic des médecins, la confiance et les demandes de ressources : une étude par vignette. JAMA Intern Med. 2013 ; 173(21) : 1952-1958.

- Mamede S, et al : Immuniser les physiciens contre le biais de disponibilité dans le raisonnement diagnostique : une expérience randomisée et contrôlée. BMJ Qual Saf. 2020 ; 29(7) : 550-559.

- Gray BM, et al : Association between primary care physician diagnostic knowledge and death, hospitalisation and emergency department visits following an outpatient visit at risk for diagnostic error : a retrospective cohort study using medicare claims. BMJ Open. 2021 ; 11(4) : e041817.

- Zwaan L, et al : Advancing Diagnostic Safety Research : Results of a Systematic Research Priority Setting Exercise. J Gen Intern Med. 2021. DOI : 10.1007/s11606-020-06428-3. Epub ahead of print.

InFo ONKOLOGIE & HÄMATOLOGIE 2021 ; 9(3) : 16-17 (publié le 17.6.21, ahead of print)