Les patients souffrant d’insuffisance cardiaque et/ou rénale présentent souvent des troubles électrolytiques qui, dans de nombreux cas, mettent leur vie en danger. L’hyperkaliémie peut être causée par la maladie sous-jacente elle-même, mais aussi par la gestion de son traitement. Pour ne pas chasser le diable par la queue, il est donc nécessaire d’adopter une approche efficace et spécifique à l’hyperkaliémie.

Le taux de potassium est déterminé par l’absorption, la distribution et l’élimination (principalement rénale). En moyenne, l’alimentation apporte chaque jour 1 mmol/kg. La concentration totale se répartit ensuite dans l’espace extracellulaire et intracellulaire avec un rapport de 2% à 98%. C’est l’ATPase sodium-potassium qui est responsable de ce processus. Cette activité peut être modifiée par différentes voies, comme l’action de l’insuline ou les récepteurs β adrénergiques, a expliqué le professeur Ralph Kettritz, Berlin (D). Ces derniers favorisent l’entrée de potassium dans l’espace intracellulaire. En revanche, les hyperglycémies, les α agonistes ainsi que l’acidose inorganique provoquent une fuite de potassium. La sécrétion de potassium est contrôlée, entre autres, par les mécanismes d’apport de sodium, le flux urinaire, l’aldostérone et le potassium sérique. Grâce au déplacement du potassium dans les cellules et à la sécrétion rénale de potassium sous contrôle de l’aldostérone, l’organisme peut en principe traiter des quantités élevées de potassium diététique. Un apport élevé en potassium a également des effets positifs sur la pression artérielle et les événements CV, mais aussi sur la progression de l’IRC. Selon des études d’association, le taux de potassium optimal se situe entre 4,0 et 4,6 mmol/l. Outre l’IRC, l’âge, le diabète sucré et le blocage du SRAA doivent être considérés comme des facteurs de risque d’hyperkaliémie.

Focus sur le rein

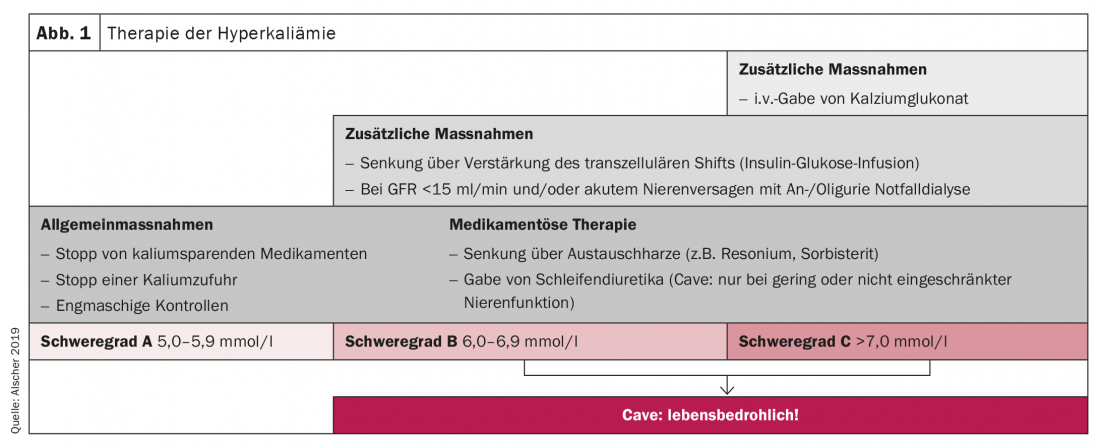

Si l’organisme reçoit trop de potassium, les contre-mesures appropriées sont mises en place dès l’absorption intestinale. Mark Dominik Alscher, Stuttgart (D), a montré que ces mécanismes ne peuvent pas se dérouler pleinement en cas de fonction rénale réduite. Dans ce cas, une hyperkaliémie aiguë peut survenir très rapidement. Il existe trois niveaux de gravité :

- Gravité A : 5,0-5,9 mmol/l

- Gravité B : 6,0-6,9 mmol/l

- Gravité C : >7,0 mmol/l

Dès le niveau de gravité B, la situation peut mettre la vie en danger. En conséquence, des mesures visant à réduire le taux de potassium doivent être prises le plus rapidement possible (Fig. 1).

Effets sur le cœur

L’interaction cardio-rénale en cas d’insuffisance cardiaque systolique ressemble à un cercle vicieux, comme l’a expliqué le professeur Christiane Angermann, Würzburg (D). Si la fonction de pompe cardiaque est réduite, il en résulte une diminution de la perfusion rénale et de la diurèse. Il en résulte une congestion qui, à son tour, a un effet défavorable sur le cœur. En conséquence, le taux d’hyperkaliémie augmente avec la diminution de la fonction rénale en cas d’insuffisance cardiaque. Cela conduit à un problème clé dans la pratique, car cette conséquence est également évidente en fonction du traitement, et donc, par exemple, les inhibiteurs du SRAA sont arrêtés ou réduits et des traitements potentiellement salvateurs sont privés, selon l’expert.

Dans ce cas, un traitement spécifique de l’hyperkaliémie devrait plutôt être envisagé. Le polystyrène sulfonate de sodium est disponible, mais il présente des limites importantes, est mal toléré et peut entraîner de graves complications gastro-intestinales. Le Patiromer est bien mieux toléré et ne présente que de légers effets secondaires gastro-intestinaux, comme la constipation, ainsi que de bons résultats d’études, a indiqué le Dr Angermann. Des études ont montré que le bloqueur de potassium permettait d’initier et d’augmenter le dosage d’un traitement par inhibiteurs du SRAA et donc d’optimiser le traitement de l’insuffisance cardiaque.

Congrès : DGIM

CARDIOVASC 2021 ; 20(2) : 31 (publié le 27.6.21, ahead of print)