La psycho-cardiologie met en évidence le fait que les maladies mentales et cardiovasculaires sont étroitement liées. Un traitement intégré qui s’adresse aux deux aspects est essentiel pour améliorer la qualité de vie des personnes concernées et optimiser le pronostic. Grâce à une collaboration interdisciplinaire et à des approches innovantes, la psycho-cardiologie peut apporter une contribution importante à la médecine moderne.

(red) Les maladies cardiovasculaires (MCV) sont l’une des principales causes de maladie et de décès dans le monde. Parallèlement, la dépression et d’autres troubles mentaux représentent un fardeau croissant pour la santé dans les sociétés modernes. Le lien entre ces deux types de maladies est de plus en plus évident, notamment dans le domaine de la psycho-cardiologie, une approche interdisciplinaire qui étudie les interactions entre les maladies mentales et les maladies cardiovasculaires. Il en ressort que la dépression n’est pas seulement un facteur de risque indépendant de l’ECA, mais qu’elle peut aussi en aggraver considérablement le pronostic. Inversement, les maladies cardiovasculaires aggravent souvent l’état psychique des personnes concernées, ce qui entraîne un renforcement mutuel de ces problèmes de santé.

Cet article met en lumière les caractéristiques épidémiologiques, les mécanismes physiopathologiques, les défis diagnostiques et les approches thérapeutiques de la psycho-cardiologie. Il esquisse également des perspectives d’avenir sur la manière dont une prise en charge intégrée de ces comorbidités peut améliorer la qualité de vie et le pronostic des patients.

Introduction à la psycho-cardiologie

La psycho-cardiologie étudie le lien entre les maladies cardiovasculaires et les facteurs psychologiques tels que la dépression, les troubles anxieux et le stress chronique. Un exemple bien connu est l’hypertension dite de la blouse blanche, dans laquelle la pression artérielle augmente à la seule vue d’un médecin en blouse blanche. De telles réactions montrent à quel point les états psychologiques et les fonctions physiques sont étroitement liés.

Ce lien va toutefois au-delà des phénomènes situationnels. Les patients atteints de maladies cardiovasculaires, en particulier de maladies coronariennes (MC), présentent un risque accru de maladie mentale. Inversement, le stress psychologique est un facteur de risque important pour le développement et l’aggravation de l’HKE. Les symptômes tels que les douleurs thoraciques, l’essoufflement ou les palpitations sont souvent aggravés par des facteurs psychologiques, ce qui rend le diagnostic plus difficile. De plus, les erreurs de diagnostic ou les traitements inadéquats entraînent souvent une charge excessive pour le système de santé et les patients.

Les modèles thérapeutiques de la psycho-cardiologie adoptent une approche holistique qui intègre les aspects psychologiques et cardiovasculaires dans la prévention, le diagnostic et le traitement. L’objectif est d’optimiser le traitement des deux maladies et d’améliorer la qualité de vie des personnes concernées.

Épidémiologie : quelle est la fréquence des maladies psychocardiques ?

Le lien entre la dépression et les maladies cardiovasculaires a été décrit pour la première fois de manière systématique en 1988. Des études montrent que 25 à 40% des patients atteints de maladies coronariennes souffrent de dépression, une proportion nettement plus élevée que dans la population générale. Le rôle de la dépression en tant que facteur de risque indépendant est particulièrement alarmant : non seulement elle double le risque d’événements coronariens, mais elle aggrave également le pronostic après un syndrome coronarien aigu.

Une analyse de l’American Heart Association (AHA) datant de 2014 a montré que la dépression après un infarctus du myocarde augmente significativement le risque de mortalité totale et cardiovasculaire. Parallèlement, la qualité de vie de ces patients est souvent fortement altérée, notamment en cas de faible statut socio-économique et de manque de soutien social. Les femmes sont touchées de manière disproportionnée : elles présentent une prévalence plus élevée d’ischémie myocardique induite par le stress, ce qui pourrait être dû à des différences sexuelles dans la structure coronaire et la régulation hormonale.

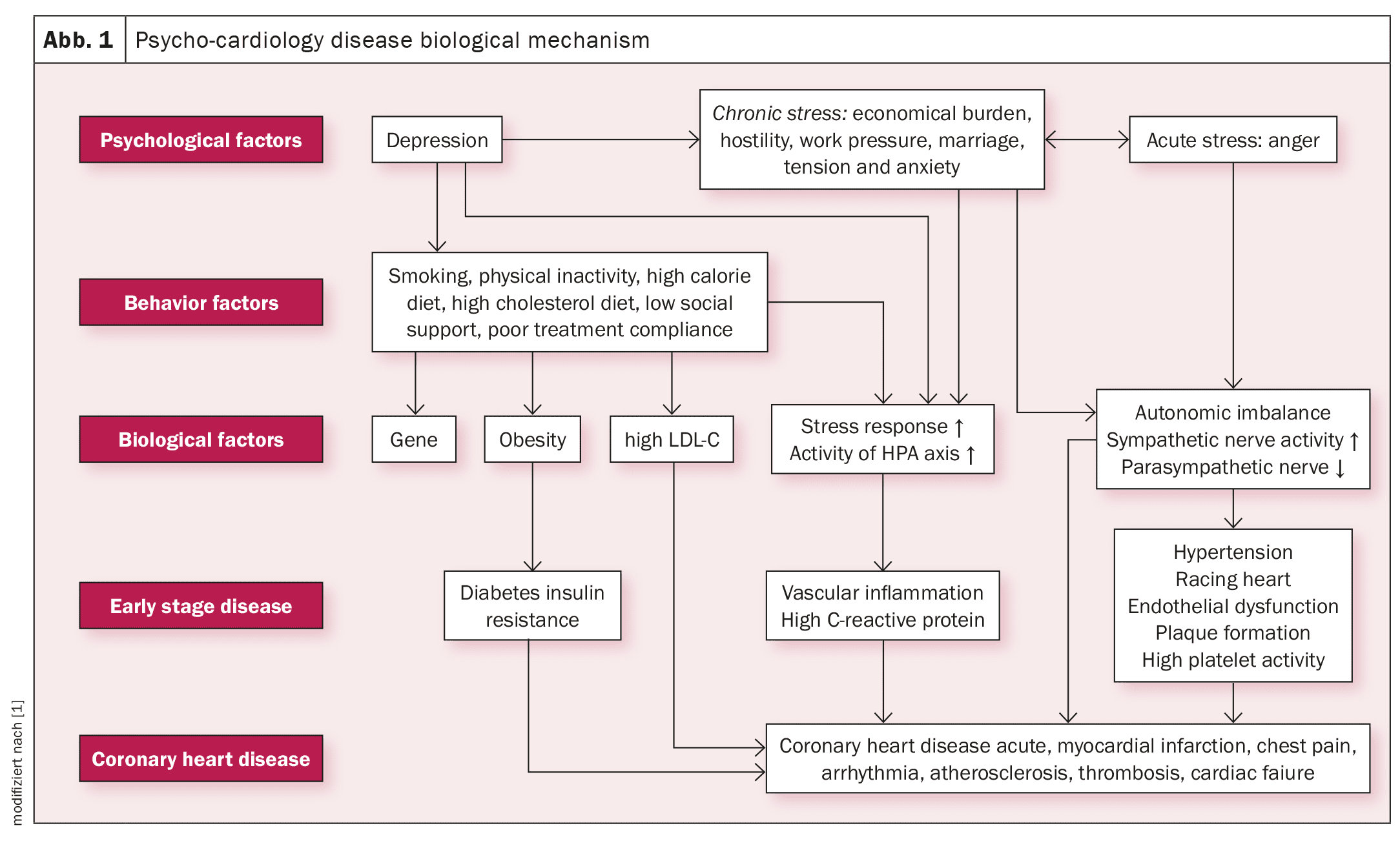

Mécanismes physiopathologiques de la comorbidité

La relation entre la maladie mentale et l’HKE repose sur une interaction complexe entre différents mécanismes biologiques et psychologiques :

- Stress chronique et dysfonctionnement autonome : le stress chronique et la dépression entraînent une activation permanente du système nerveux sympathique. Cela augmente la fréquence cardiaque, la pression artérielle et la libération d’hormones de stress telles que l’adrénaline, ce qui peut aggraver le stress oxydatif et les lésions myocardiques. Parallèlement, la variabilité de la fréquence cardiaque est souvent réduite chez les patients déprimés, ce qui est associé à un moins bon pronostic.

- Inflammation et dysfonctionnement immunitaire : la dépression favorise la libération de cytokines pro-inflammatoires telles que l’interleukine-6 (IL-6) et le facteur de nécrose tumorale-α (TNF-α). Ces processus inflammatoires ne sont pas seulement impliqués dans le développement de l’athérosclérose, ils détériorent également la fonction cardiovasculaire.

- Dérégulation de l’axe HPA : l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HPA) joue un rôle central dans la régulation du stress. En cas de dépression, l’axe HPA est souvent hyperactif, ce qui entraîne une dérégulation du métabolisme du glucose et des lipides, une hyperlipidémie et une résistance à l’insuline, autant de facteurs de risque pour l’HKE.

- Dysfonctionnement endothélial et activation plaquettaire : la dépression altère la fonction endothéliale et augmente l’activité plaquettaire, ce qui accroît le risque de rupture de plaque d’athérosclérose et de thrombose.

Ces mécanismes illustrent le fait que la dépression et les maladies cardiovasculaires ne sont pas seulement liées par des facteurs externes, mais aussi par des voies biologiques communes.

Défis en matière de diagnostic

Il est souvent difficile de diagnostiquer les comorbidités cardiovasculaires avec les maladies mentales. Les symptômes se chevauchent souvent : les patients souffrant de dépression rapportent de la fatigue, des douleurs thoraciques ou des difficultés respiratoires – des symptômes que l’on retrouve également dans les maladies cardiovasculaires.

Approches de dépistage

Une approche par étapes est recommandée pour détecter les troubles mentaux à un stade précoce :

- Questions de dépistage : les évaluations initiales telles que la “méthode des trois questions” permettent d’identifier les éventuelles contraintes psychologiques.

- Tests psychométriques : des questionnaires tels que le PHQ-9 ou l’échelle Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) fournissent des informations approfondies sur la santé mentale.

- Diagnostic multimodal : la combinaison de tests cardiologiques (par ex. échocardiographie) et d’analyses psychométriques permet une évaluation différenciée.

Approches thérapeutiques

- Psychothérapie : la thérapie cognitivo-comportementale s’est avérée efficace pour traiter la dépression chez les patients souffrant de maladie coronarienne. Elle aide à identifier les schémas de pensée négatifs et à développer des stratégies de gestion du stress. Cette thérapie devrait faire partie intégrante du programme de réadaptation cardiaque.

- Activité physique : l’exercice régulier est l’une des interventions les plus efficaces. Des études montrent que l’exercice aérobie réduit les symptômes dépressifs et améliore la fonction cardiaque. Même des améliorations modérées de la forme cardiaque peuvent réduire considérablement le risque de mortalité.

- Pharmacothérapie : les antidépresseurs tels que les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) sont le choix privilégié pour les dépressions modérées à sévères. Des médicaments tels que la sertraline se sont avérés sûrs et efficaces pour les patients atteints de maladie coronarienne. Néanmoins, les effets secondaires cardiovasculaires potentiels, tels que l’allongement de l’intervalle QT, doivent être surveillés de près.

- Soins interdisciplinaires : Une approche holistique intégrant les aspects psychologiques et cardiovasculaires est essentielle. Les équipes interdisciplinaires de cardiologues, psychiatres et psychologues doivent travailler en étroite collaboration pour optimiser les soins.

Perspectives d’avenir

La psycho-cardiologie est confrontée à la nécessité de développer des approches thérapeutiques innovantes. Les recherches futures devraient se concentrer sur des traitements personnalisés basés sur des biomarqueurs et l’intelligence artificielle. En outre, des solutions de santé numériques telles que la télémédecine pourraient aider à combler les lacunes en matière de soins et à améliorer le suivi.

Source : Ren Y, Tang H, Zhang L, et al : Exploration of therapeutic models for psycho-cardiology : From cardiac to psychological rehabilitation. Heliyon 2024 Mar 15;10(6) : e27484. doi : 10.1016/j.heliyon.2024.e27484. PMID : 38524561 ; PMCID : PMC10958220.

CARDIOVASC 2024 ; 23(4) : 22-23