En novembre 2015, les nouvelles lignes directrices sur la réanimation cardiopulmonaire ont été présentées. La nouvelle version de la Chaîne de sauvetage a été améliorée par rapport à la version précédente. Une perte de conscience et une respiration absente ou anormale signifient un arrêt cardiovasculaire. Un défibrillateur doit être utilisé le plus rapidement possible, s’il est disponible. Les premiers intervenants doivent commencer la réanimation le plus rapidement possible. La disponibilité des défibrillateurs publics et internes doit être augmentée afin d’obtenir une défibrillation précoce dans les 3 à 5 minutes.

En novembre 2015, les nouvelles lignes directrices de l’American Heart Association (AHA) et celles de l’European Resuscitation Council (ERC) sur la réanimation cardio-pulmonaire ont été présentées [1,2]. Les deux variantes de guidelines reposent sur un large consensus scientifique de l’International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), une association mondiale d’organisations nationales et internationales de réanimation.

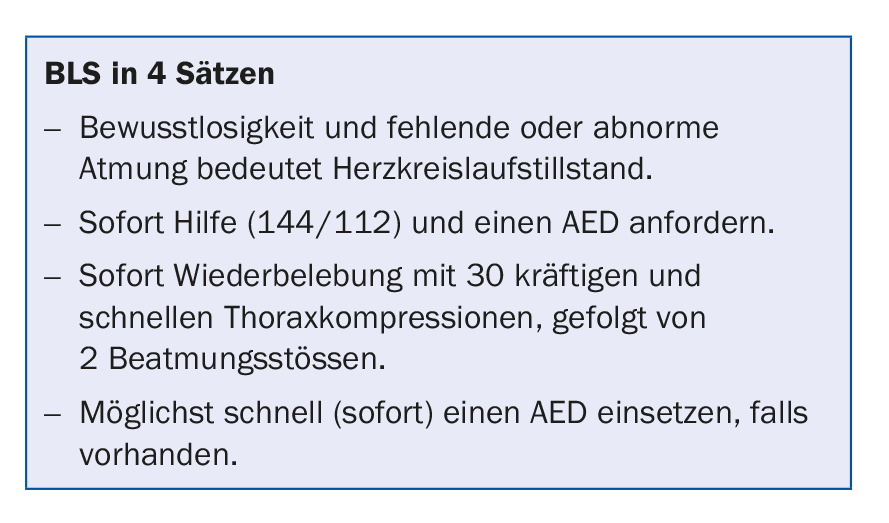

Bien entendu, il est très malheureux que deux variantes de guidelines s’opposent, car cela peut éventuellement conduire à des enseignements différents et à des confusions. Bien que les différences ne soient probablement pas très pertinentes pour la pratique quotidienne, le Swiss Resuscitation Council (SRC) a publié des déclarations de doctrine contraignantes à l’échelle nationale, axées sur un algorithme uniforme pour le Basic Life Support (BLS) ou le sauvetage en cas d’urgence. la défibrillation externe automatique (BLS/AED).

Identifier rapidement les urgences et les réanimer rapidement

La réanimation cardio-pulmonaire (RCP) actuelle est née en 1960. L’ILCOR a été créé en 1992 et les premières lignes directrices internationales de l’ILCOR ont été publiées en 2000. Les directives de réanimation de 2010 ont apporté, outre une grande simplification de l’algorithme BLS/ALS, une concentration sur les compressions thoraciques ou les compressions thoraciques. Hormis quelques modifications mineures, le contenu des algorithmes BLS/ALS de 2010 a été essentiellement confirmé par les nouvelles directives de réanimation de 2015.

L’innovation importante des Guidelines 2015 réside dans les améliorations apportées aux éléments de la chaîne de sauvetage. Ainsi, des demandes importantes, telles que celles formulées par exemple dans les “Lignes directrices relatives au sauvetage en Suisse” ou dans l’article “Réanimation par les premiers intervenants” de la FMH, sont désormais soutenues par des lignes directrices internationales [3,4].

En termes de contenu, quatre objectifs doivent être atteints afin d’assurer les meilleures chances de survie possibles :

- Détection rapide et appel d’urgence

- Réanimation rapide

- Défibrillation rapide

- Phase optimale de post-réanimation

Reconnaître correctement les symptômes clés

Reconnaître une situation d’urgence, en particulier un arrêt circulatoire, est un défi extrême. L’idéal serait bien entendu d’interpréter correctement les symptômes d’un arrêt circulatoire imminent, avant même que le patient ne le subisse. Un secouriste/témoin d’urgence et le répartiteur d’un centre d’appels sanitaires d’urgence (CASU) doivent tous deux établir rapidement le diagnostic afin d’activer la chaîne de secours. L’examen du pouls s’est avéré être une méthode de contrôle imprécise, et une respiration agonale (jusqu’à 40% des patients en arrêt circulatoire en présentent une) peut également être trompeuse pour la détection d’un arrêt circulatoire. Les symptômes clés sont une perte de conscience soudaine, une absence de réaction à la sollicitation ou au stimulus douloureux et une respiration anormale.

Les mesures de réanimation mises en œuvre immédiatement peuvent doubler, voire quadrupler les chances de survie. Si vous n’êtes pas formé à la réanimation, vous devriez au moins pratiquer un massage cardiaque, éventuellement sous la direction d’un répartiteur SNZ, en attendant l’arrivée des secours professionnels.

La disponibilité et l’accès aux DAE publics et domestiques doivent être augmentés afin d’obtenir une défibrillation précoce dans les 3 à 5 minutes. Cela peut améliorer le taux de survie de 50 à 70%. Des normes pour la phase de post-réanimation aident lorsque les mesures de réanimation primaires ne sont pas efficaces (par exemple, la gestion des voies respiratoires).

Amélioration de la sécurité et renforcement des mesures Rea

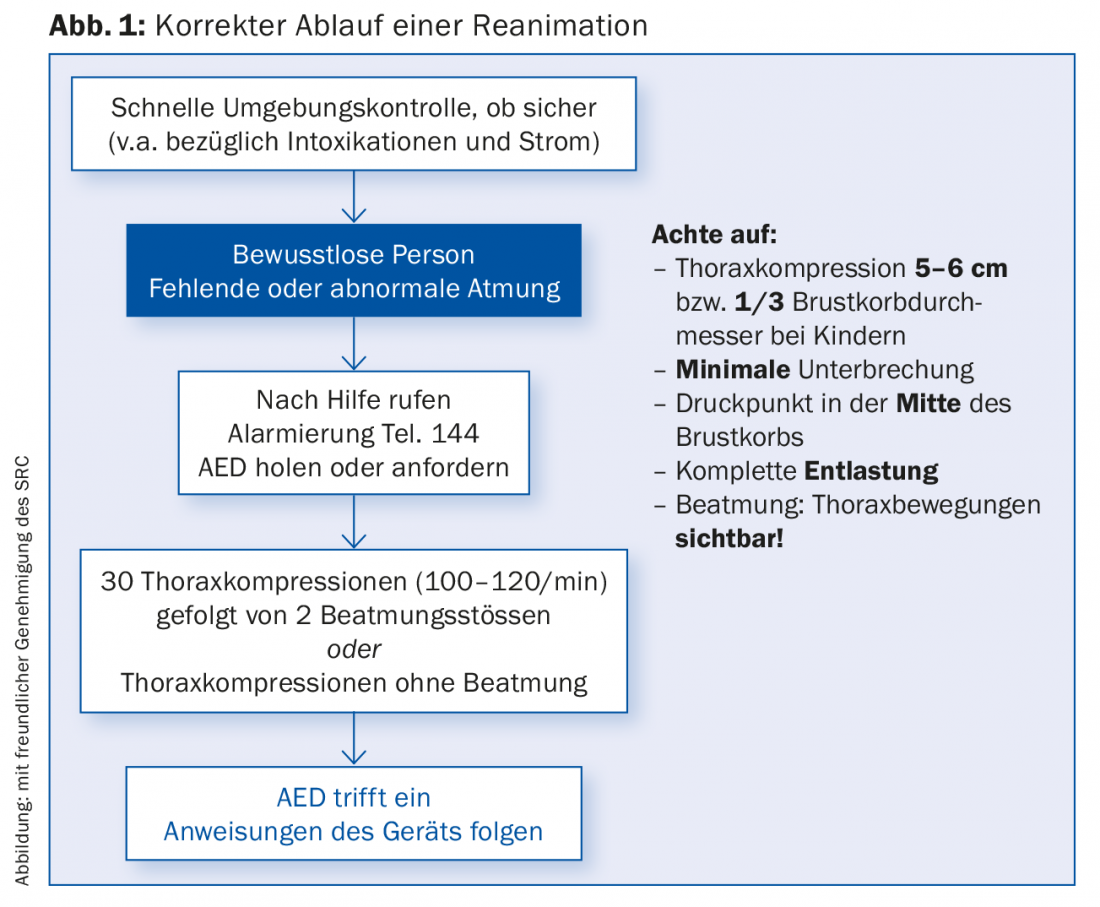

La procédure BLS du SRC (fig. 1) montre la marche à suivre étape par étape et donne de l’assurance aux secouristes et témoins d’urgence inexpérimentés, mais aussi aux secouristes entraînés. Le contenu de la procédure BLS est resté essentiellement le même. Les quelques nouveautés sont présentées ci-dessous.

- Contrôle de l’environnement : le premier point est désormais un bref contrôle de l’environnement. L’objectif est de souligner l’importance d’évaluer en premier lieu sa propre sécurité.

- Évaluation : lors de l’évaluation d’une personne inerte, l’évaluation de l’état de conscience et de la respiration peut être effectuée simultanément. Seul un professionnel peut et doit effectuer un contrôle du pouls (artère carotide, 10 secondes maximum), c’est pourquoi ce point n’est pas représenté dans l’algorithme général BLS.

- Arrêt circulatoire : une personne inconsciente avec une respiration absente ou anormale est en arrêt circulatoire. L’importance de reconnaître une respiration agonale comme une respiration anormale et donc de diagnostiquer un arrêt circulatoire est soulignée.

- Profondeur des compressions thoraciques et fréquence des compressions : une fois que l’alerte a été donnée (144) et qu’un DAE a été demandé, lorsque cela est possible, la réanimation doit commencer immédiatement. L’objectif principal est d’effectuer un bon massage cardiaque avec des compressions thoraciques fortes et rapides. On y trouve désormais les indications exactes de la profondeur (5-6 cm ou un tiers du diamètre de la cage thoracique chez les enfants) et de la fréquence des compressions (100-120/min). La priorité est toutefois donnée à un bon massage cardiaque avec une profondeur de compression d’au moins 5 cm et une fréquence minimale de 100/min.

- Ventilation par des secouristes formés : un secouriste formé à la réanimation doit pratiquer la ventilation (rapport compressions thoraciques:insufflations = 30:2), les non-professionnels doivent pratiquer les seules compressions thoraciques.

- Utilisation immédiate du DEA : lorsqu’un DEA/défibrillateur arrive, il doit être utilisé immédiatement. Les mesures BLS-AED doivent être poursuivies jusqu’à l’arrivée de l’aide professionnelle.

Formation du grand public

Ce n’est que si l’on parvient à former largement la population à l’algorithme BLS-AED que l’on pourra réellement améliorer la chaîne de sauvetage. L’idéal serait de l’implémenter dans le programme scolaire dès les écoles, comme dans le canton du Tessin. Mais pour cela, il faut encore beaucoup de travail d’explication et de persuasion pour motiver les décideurs importants. Pourtant, de nos jours, la formation BLS-AED est simple et peut être apprise rapidement. Les professionnels de la santé devraient acquérir des connaissances BLS-AED et les réviser régulièrement.

Littérature :

- American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation 2015 Nov 3 ; 132(18 Suppl 2).

- Lignes directrices du Conseil européen de réanimation pour la réanimation 2015, Resuscitation 95 (2015).

- Lignes directrices de la FMH sur le sauvetage en Suisse, Bulletin des médecins suisses 2010 ; 91 : 33.

- Réanimation par les premiers intervenants. Bulletin des médecins suisses 2015 ; 96(33) : 1124-1126.

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2016 ; 11(7) : 29-31