La latence du diagnostic est stressante pour les personnes concernées et, dans certains cas, elle conduit à laisser une “fenêtre d’opportunités” inexploitée et à manquer le moment d’un traitement efficace.

Le proverbe “Quand on entend des bruits de sabots, il faut penser aux chevaux et non aux zèbres”, ce qui, traduit dans la pratique clinique quotidienne, signifie qu’il faut d’abord envisager les maladies courantes dans le cadre des examens diagnostiques, est parfois un peu trompeur. Selon Eva Luise Köhler de la Fondation Eva Luise et Horst Köhler pour les personnes atteintes de maladies rares, il faut aussi penser aux maladies rares, en particulier lorsque les résultats ne sont pas clairs [1]. En Europe, le critère de prévalence est que 5 personnes sur 10 000 au maximum soient touchées. La CIM-11 [2] recense 5400 maladies rares, mais en réalité, leur nombre est probablement plus élevé.

Une latence de diagnostic lourde de conséquences

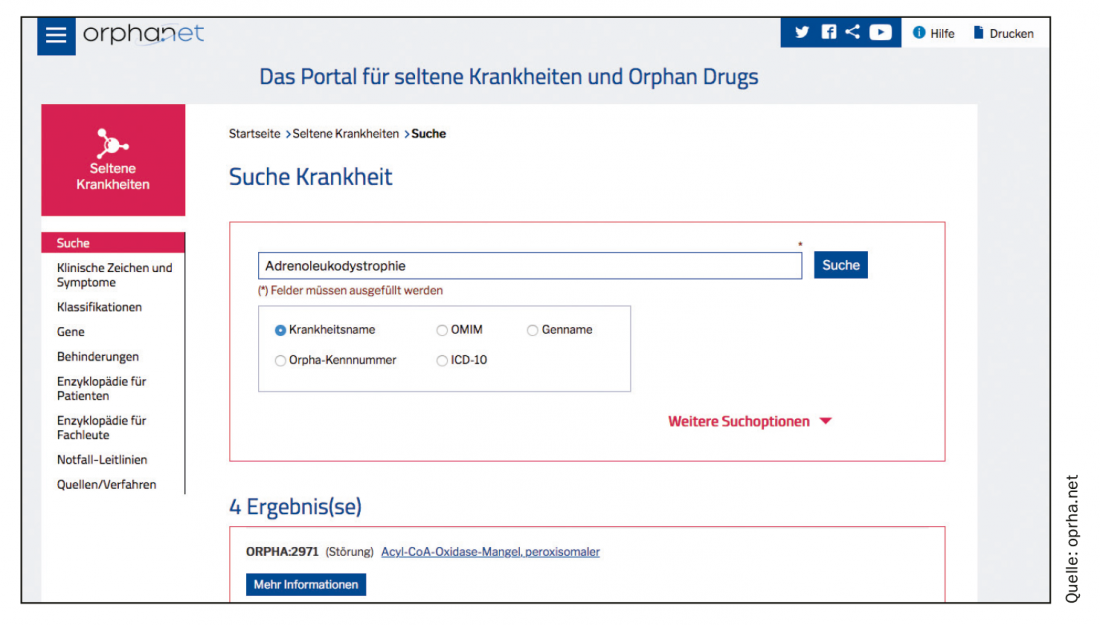

Le délai moyen de diagnostic est d’environ sept ans, bien qu’une maladie rare sur deux se manifeste dès l’enfance ou l’adolescence. Cela reflète le fait que le diagnostic d’une maladie rare est souvent le résultat d’une odyssée d’investigations et d’examens divers. Ce n’est qu’avec un diagnostic que l’on obtient un droit à une aide personnelle et fonctionnelle ainsi qu’un accès aux meilleurs conseils et thérapies possibles, a expliqué l’oratrice. Les conséquences possibles d’un retard de diagnostic peuvent être fatales, comme elle le montre à travers deux exemples de cas. Dans le premier cas, il s’agit d’un garçon qui développe des troubles du comportement dans différents domaines au cours de sa deuxième année scolaire. Après une évaluation de neuf mois, le diagnostic de “syndrome de déficit de l’attention atypique” est posé. Un examen IRM réalisé ultérieurement à l’initiative des parents conduit finalement au diagnostic d’adrénoleucodystrophie [3], une maladie neurodégénérative héréditaire du métabolisme. Si elle est détectée à un stade précoce, cette maladie peut être traitée par une greffe de moelle osseuse. Toutefois, dans ce cas, le diagnostic a été posé trop tard. Dans le deuxième cas, l’intervenante a décrit l’évolution de la maladie d’un garçon chez qui on a constaté un retard de développement et une diminution des compétences dans la vie quotidienne à l’âge de trois ans. Les inquiétudes dont elle a fait part au médecin n’ont été prises au sérieux que lorsque des crises d’épilepsie sont apparues. Un traitement médicamenteux a été mis en place sur la base d’une mesure de l’activité cérébrale. Après que les parents ont insisté pour que des examens complémentaires soient effectués, un bilan détaillé a été réalisé dans une clinique universitaire, ce qui a abouti au diagnostic de céroïde-lipofuscinose neuronale (CLN2) [4]. Ce trouble est une démence infantile. Un traitement est également possible pour ce diagnostic, mais son succès dépend d’une intervention précoce, a-t-elle expliqué.

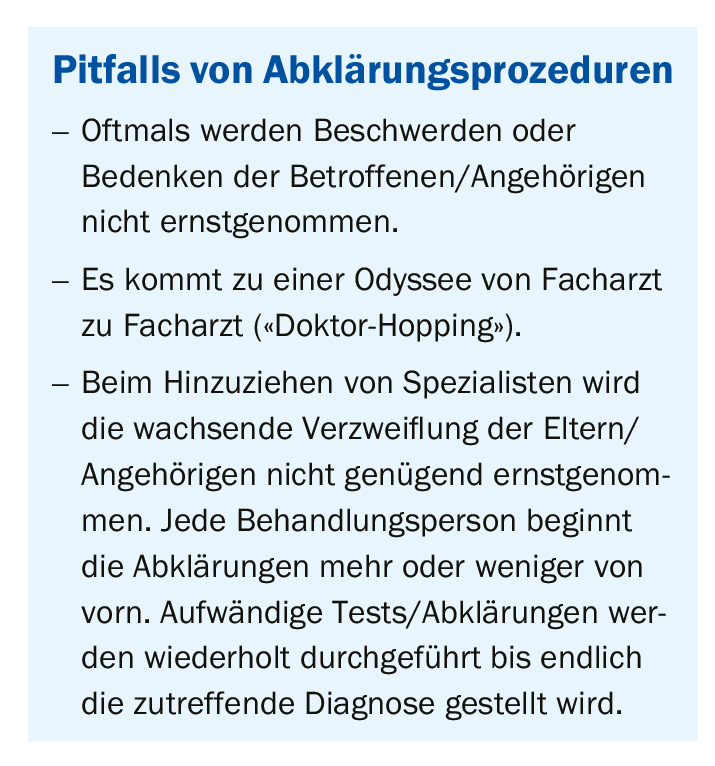

Comment éviter l’odyssée des examens et le “docteur-hopping” ?

Les deux cas sont exemplaires du processus de diagnostic différé, qui est malheureusement fréquent et se caractérise par certains schémas (encadré). Le retard de diagnostic n’est pas principalement dû à un manque d’expertise, mais est généralement lié à une communication inefficace entre les patients/familles et les soignants (médecins de premier recours/spécialistes). Mais il s’agit également d’un problème majeur inhérent au système, car le temps consacré à la communication et à la coopération n’est guère rémunéré dans le système de santé allemand. “Si les médecins ne peuvent se permettre que quelques minutes de communication avec leurs patients et leurs collègues, ce sont surtout les plus faibles qui souffrent dans ce système”, explique l’intervenante. Mme Köhler souligne toutefois que de nombreux progrès ont été réalisés ces dernières années en matière de sensibilisation aux maladies rares. En Allemagne, par exemple, il existe depuis 2010 une Alliance nationale d’action pour les personnes atteintes de maladies rares (NAMSE) [5], une initiative nationale regroupant 27 partenaires de l’alliance, qui a élaboré un plan de mesures en 52 points pour améliorer la prise en charge médicale des patients atteints de maladies rares. L’un des éléments clés de ce plan de soins est la création d’une trentaine de centres pour maladies rares dans toute l’Allemagne au cours des dix dernières années. L’intervenante a plaidé pour que les structures de soins de ces institutions soient davantage développées et a souligné l’importance de proposer des services adaptés aux besoins et de sensibiliser le public.

La “santé numérique” comme opportunité

Dans ce contexte, des sites Web conviviaux et accessibles sont également importants. Le changement numérique offre de nombreuses opportunités dans le domaine des maladies rares, d’une part grâce à la possibilité d’optimiser une communication simple (par ex. télémédecine, etc.) et d’autre part grâce à un dossier électronique du patient complet et organisé de manière judicieuse comme base d’un diagnostic et d’un traitement adéquats. La documentation relative aux résultats médicaux et aux examens doit être consultable et compréhensible. En conclusion, l’intervenante se dit confiante en l’avenir. Le thème des maladies rares fait l’objet d’une attention croissante de la part des cliniciens et des chercheurs, et l’intérêt des médias à leur égard a également augmenté. Elle considère comme une évolution positive le fait que les maladies rares soient de plus en plus présentes dans le programme des congrès médicaux importants et dans les agendas politiques de santé.

Littérature :

- Köhler EL : Reconnaître les maladies rares. Exposé d’Eva Luise Köhler, Fondation pour les personnes atteintes de maladies rares (D). Session principale, DGIM 5 mai 2019.

- DIMDI : CIM-11 – 11e révision de la CIM de l’OMS, www.dimdi.de/dynamic/de/klassifikationen/icd/icd-11

- Orphanet : Adrénoleucodystrophie, www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Expert=43&lng=DE

- Orphanet : céroïde-lipofuscinose neuronale (CLN2), www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?lng=DE&Expert=216

- Alliance nationale d’action pour les personnes atteintes de maladies rares (NAMSE), www.namse.de

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2019 ; 14(12) : 36-37