Les examens de perfusion myocardique par tomographie d’émission de photons uniques (SPECT) et tomographie d’émission de positrons (PET) sont des méthodes établies offrant une grande précision diagnostique pour le diagnostic non invasif de l’ischémie en cas de maladie coronarienne suspectée ou connue. La TEP et la TEMP jouent également un rôle croissant dans l’évaluation des maladies infiltratives et inflammatoires.

L’imagerie cardiaque a connu un développement rapide ces dernières années et s’est imposée comme un pilier important de la pratique quotidienne de la cardiologie. L’introduction de la première gamma-caméra ou scintigraphie a eu lieu dans les années 1950. La scintigraphie myocardique est donc, avec l’échocardiographie, l’une des modalités d’imagerie non invasive les plus anciennes et les mieux établies au monde, avec les données à long terme correspondantes. Les progrès techniques de ces dernières années ont élargi les domaines d’application des méthodes d’examen de médecine nucléaire en cardiologie. Alors que pendant longtemps, la principale application de la tomographie par émission de photons uniques (SPECT) et de la tomographie par émission de positrons (PET) en cardiologie a été l’évaluation des patients atteints de maladies coronariennes (MC) connues ou suspectées, d’autres indications ont récemment gagné en importance, comme la détection de sources d’infection (notamment l’endocardite), ainsi que l’évaluation de maladies infiltratives et inflammatoires (par exemple l’amylose, la sarcoïdose). Alors que la SPECT myocardique est largement utilisée et relativement peu coûteuse, la TEP a une résolution temporelle et spatiale plus élevée, permet de quantifier le flux sanguin myocardique et a donc contribué de manière significative à l’obtention d’un aperçu de la régulation physiopathologique de la circulation myocardique.

Principes de base et aspects techniques

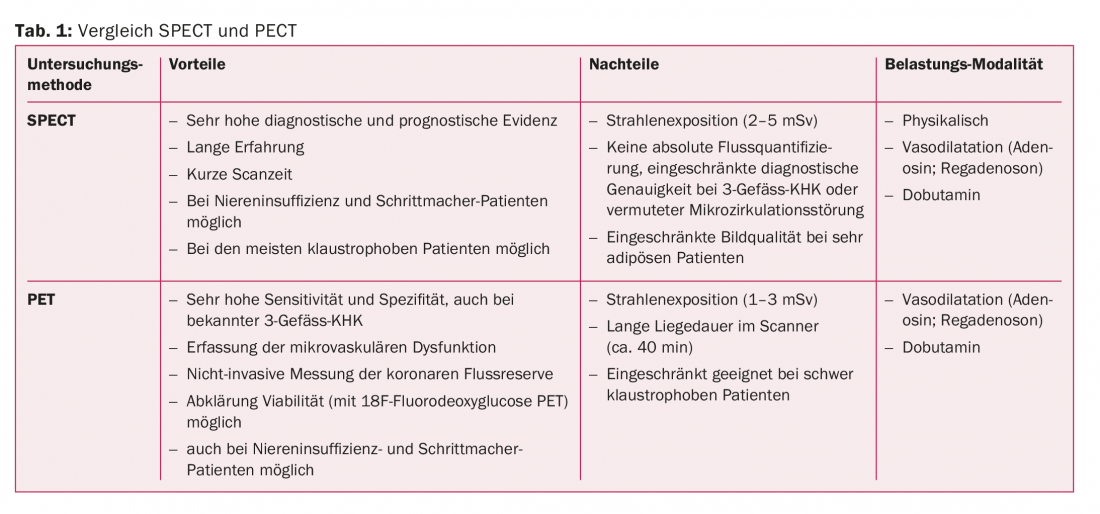

SPECT : la SPECT de perfusion myocardique repose sur le principe de l’absorption de radionucléides dans des myocytes viables et de la détection des rayons gamma émis dans le cadre de la désintégration. Aujourd’hui, on utilise surtout le 99mTechnetium, lié aux “traceurs” sestamibi ou tétrofosmine. Contrairement au 201Thallium, le 99mTechnetiumpermet d’obtenir une meilleure qualité d’image avec une exposition aux rayonnements plus faible. Cette dernière a pu être considérablement réduite, notamment grâce à l’introduction de la technologie moderne des détecteurs à semi-conducteurs, basée sur des alliages de cadmium-zinc-tellurite, et se situe actuellement dans une fourchette de 2 à 5 mSv [1].

L’effort peut être médicamenteux (dobutamine ou adénosine) ou physique par ergométrie. Les déficits de perfusion induits par l’effort ou déjà présents au repos permettent de détecter l’ischémie ou la cicatrice myocardique, et donc de détecter une maladie coronarienne avec une grande précision diagnostique. Des données pronostiques concernant plusieurs milliers de patients sont disponibles pour la SPECT, ce qui souligne le rôle de cette méthode également pour la stratification du risque chez les patients atteints de maladie coronarienne [2].

PET : l’examen PET est également basé sur la détection de la désintégration radioactive. Cependant, la méthode diffère fondamentalement de la SPECT en ce qui concerne le type de radionucléides utilisés : Alors que pour la SPECT de perfusion myocardique, les radionucléides utilisés sont des radionucléides à décroissance gamma et à demi-vie relativement longue (par exemple 6 h pour 99mtechnétium), ceux utilisés dans la TEP de perfusion myocardique sont ceux qui se désintègrent en β+ et ont une demi-vie relativement courte (par ex. 10 min pour l’ammoniac 13N), ce qui implique la disponibilité d’un cyclotron pour leur production immédiate sur site, à l’exception du 82Rubidium, qui peut être produit à l’aide d’un générateur. La résolution de la TEP est nettement meilleure que celle de la TEMP, ce qui signifie que la TEP offre l’une des meilleures valeurs diagnostiques de toutes les méthodes d’imagerie [3]. De plus, la TEP permet une quantification absolue du débit sanguin myocardique en ml/min/g, ce qui permet de détecter une maladie coronarienne à trois vaisseaux ou un trouble de la microcirculation [4]. L’exposition aux radiations d’un examen de perfusion myocardique à l’ammoniac 13N n‘est que de 1 à 3 mSv en raison de sa courte demi-vie.

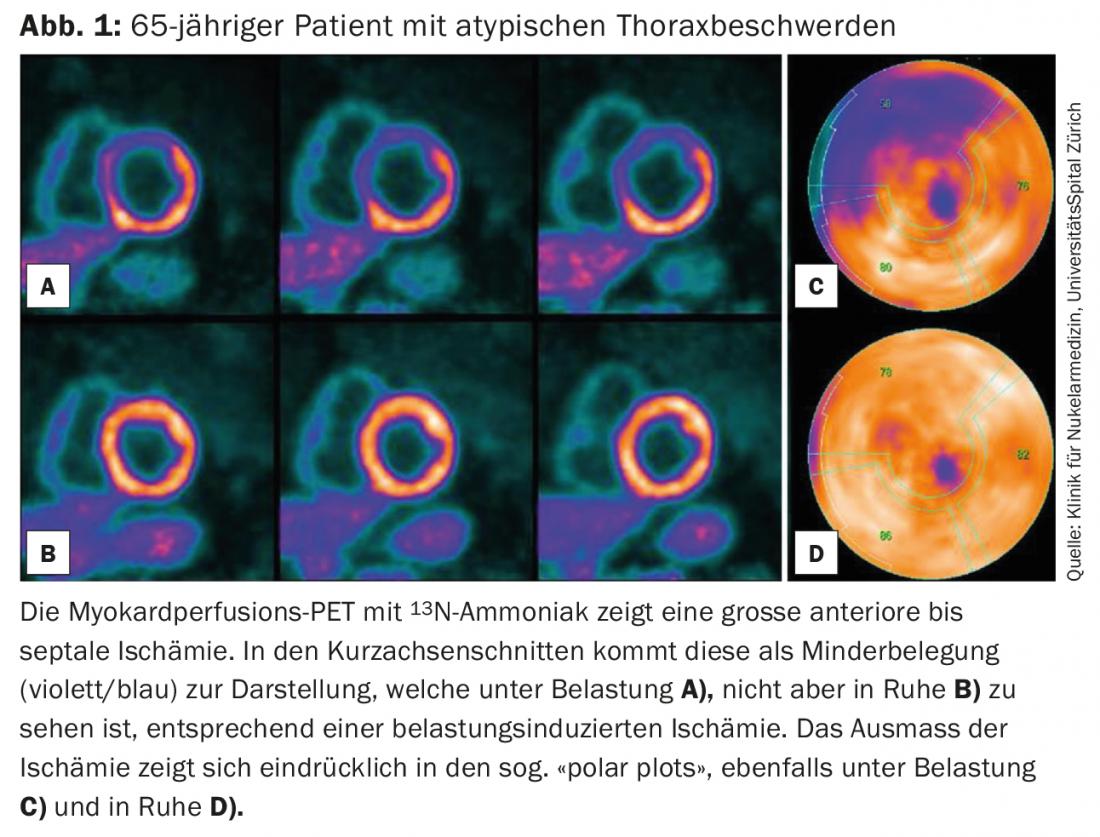

En alternative ou en complément de la perfusion (Fig. 1) , la TEP permet d’obtenir des informations sur le métabolisme en utilisant d’autres “traceurs”, en particulier le 18F-fluorodésoxyglucose(FDG), selon le protocole utilisé. Il est ainsi possible de visualiser des myocytes viables – et donc encore actifs sur le plan métabolique – dans une zone de myocarde infarcie, ce qui permet de stratifier le pronostic escompté ou l’indication de revascularisation de la zone de myocarde correspondante. Alternativement, la TEP au 18F-FDGpeut être utilisée pour détecter l’augmentation du métabolisme en cas d’inflammation active, par exemple myocardique en cas de myocardite ou de sarcoïdose, ou cardiaque/extracardiaque en cas d’endocardite et/ou d’infections associées à un dispositif.

Diagnostic de l’ischémie en pratique clinique quotidienne avec le SPECT et le PET

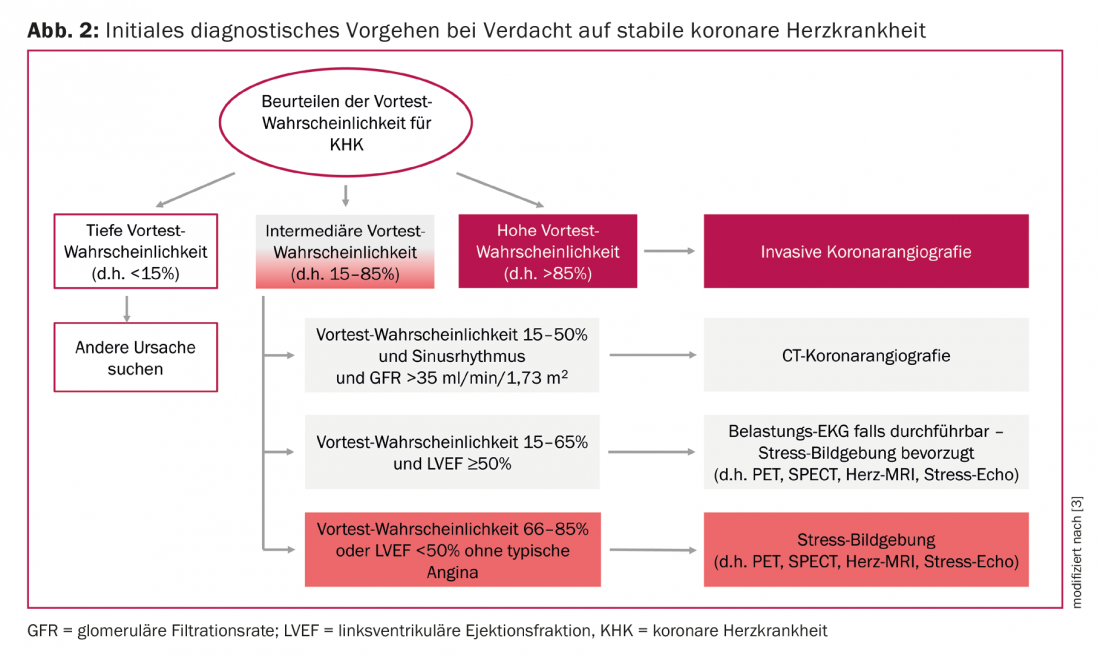

La SPECT de perfusion myocardique et la TEP de perfusion myocardique sont des méthodes de diagnostic de l’ischémie bien établies dans la routine clinique – indiquées chez les patients présentant une maladie coronarienne connue ou suspectée [5]. Les lignes directrices de l’ESC (European Society of Cardiology) recommandent un examen TEMP ou TEP chez les patients symptomatiques ayant une probabilité intermédiaire (15-85%) d’être atteints d’une maladie coronarienne. Fig. 2) [3]. Ces tests fonctionnels non invasifs de cardiologie nucléaire permettent d’évaluer les troubles de la circulation myocardique et les cicatrices d’infarctus grâce à une acquisition au repos et à l’effort. En outre, les volumes du ventricule gauche en systole et en diastole, ainsi que la fraction d’éjection et les mouvements de la paroi peuvent être évalués. Le 18F-FDGPET est une autre méthode d’examen disponible pour évaluer la viabilité du myocarde [6].

Le degré d’ischémie est important pour l’indication de revascularisation. S’il existe un trouble circulatoire induit par l’effort de plus de 10%, le patient bénéficie d’une revascularisation invasive quant à son pronostic à long terme [7]. Chez les patients présentant une petite zone d’ischémie, la revascularisation n’a aucun avantage pronostique par rapport à une stratégie conservatrice avec un traitement médicamenteux optimal. En conséquence, les directives recommandent la détection d’une ischémie chez les patients présentant une cardiopathie stable avant toute intervention [3].

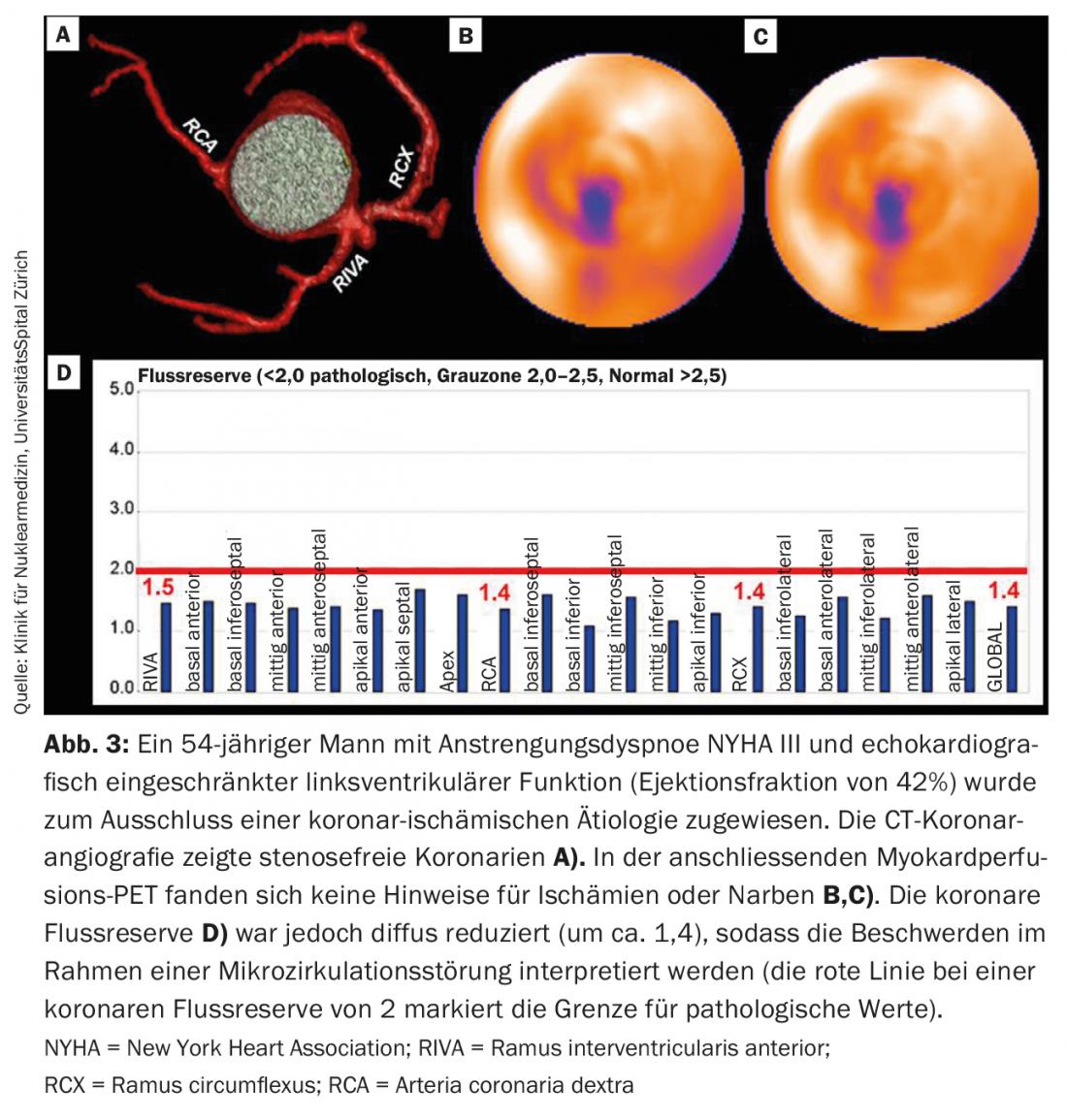

Par rapport à la TEMP, la TEP a une sensibilité et une spécificité plus élevées pour l’évaluation de la maladie coronarienne [3]. En outre, l’examen TEP présente l’avantage de pouvoir évaluer de manière non invasive la réserve de flux coronaire. Cette dernière constitue, avec la perfusion, un autre marqueur de risque indépendant important [8]. La TEP offre donc des avantages considérables, notamment en cas de maladie coronarienne à trois vaisseaux, chez les diabétiques présentant une atteinte diffuse de la maladie coronarienne et en cas de troubles de la microcirculation. (Fig. 3). Tableau 1 présente les avantages et les inconvénients des deux méthodes d’examen SPECT ou PET.

Pour obtenir une qualité d’image optimale, une tomodensitométrie (TDM) native est réalisée en plus de l’acquisition SPECT/PET pour corriger l’atténuation [9]. Ce scanner natif permet non seulement de corriger l’atténuation, mais aussi d’enregistrer simultanément le score calcique, qui est un autre marqueur de risque bien établi. Le score calcique peut ainsi être pris en compte dans l’évaluation sans enregistrement supplémentaire.

Imagerie hybride

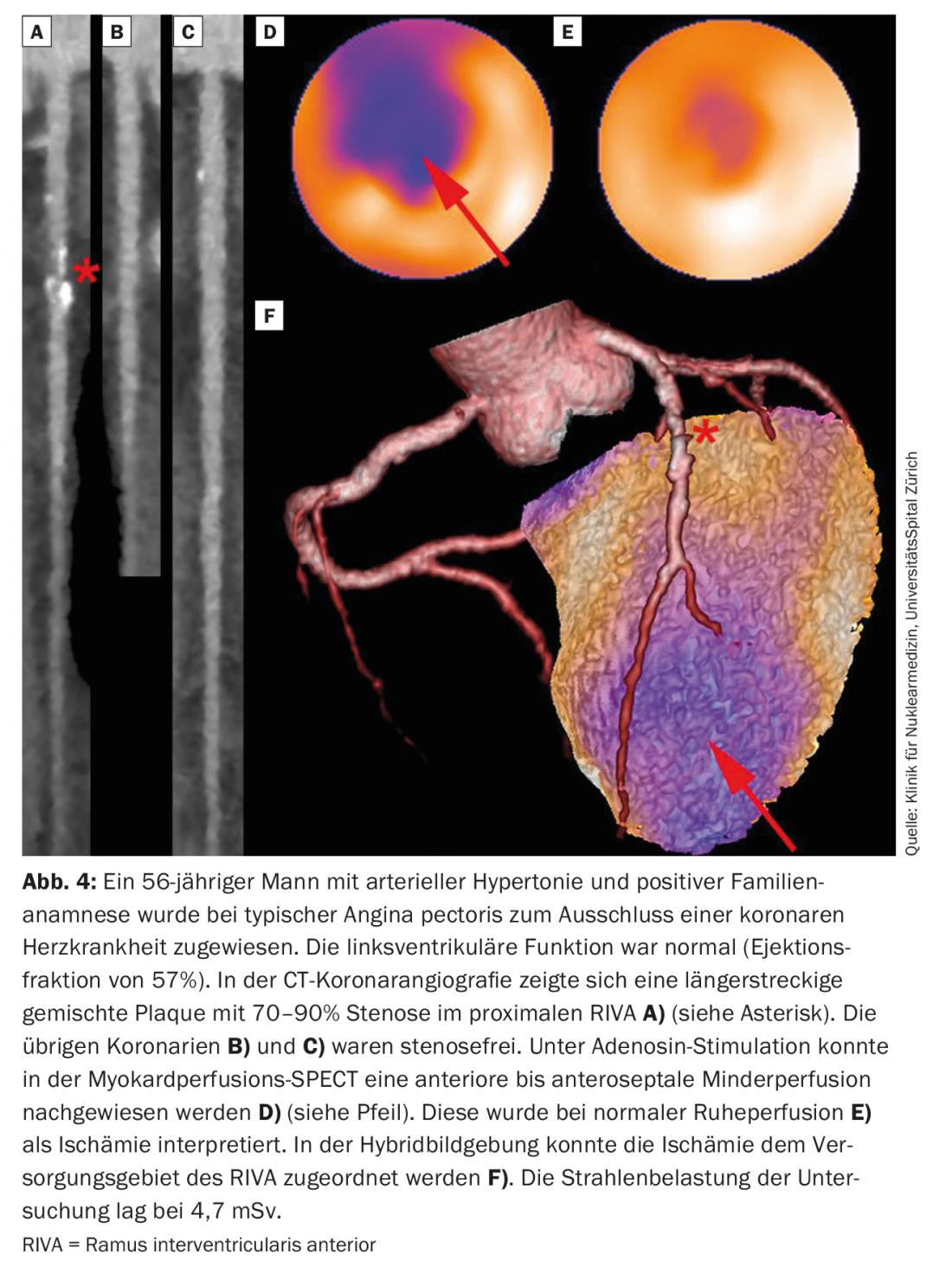

L’imagerie hybride est le processus de fusion de deux ensembles de données multimodales. L’idéal est de combiner un examen anatomique (par exemple un scanner coronaire) et un examen fonctionnel (par exemple une TEP ou une SPECT de perfusion myocardique) afin d’obtenir les meilleures informations possibles. Les données peuvent être acquises sur deux scanners différents, puis fusionnées en une image hybride. L’imagerie hybride par scanner coronaire et SPECT ou PET est particulièrement utile chez les patients présentant une maladie multiviscérale (y compris après un pontage) et des sténoses significatives des branches latérales, car elle permet une co-localisation exacte de l’artère coronaire sténosée par rapport à la zone myocardique ischémique correspondante. (Fig.4). Outre une grande précision diagnostique, la valeur pronostique de cet examen a été démontrée [10]. Il s’est avéré que les patients présentant des résultats congruents (sténose coronaire avec ischémie dans la zone d’approvisionnement correspondante) ont un pronostic nettement moins bon que les patients présentant des résultats incongruents (par ex. sténose sans ischémie) ou les patients présentant des résultats normaux.

Pathologies cardiaques non ischémiques

Maladies infiltrantes : Sarcoïdose et amylose : La TEP au 18F-FDGest une modalité bien établie dans l’investigation de la sarcoïdose cardiaque, en raison de son excellente valeur diagnostique et pronostique [11]. En outre, la TEP, en tant que modalité d’imagerie quantitative, permet également de déterminer avec précision l’activité métabolique/inflammatoire, ce qui souligne son utilité dans le cadre d’un suivi thérapeutique [12]. Cependant, une condition importante pour cet examen est une préparation optimale du patient afin d’empêcher l’accumulation physiologique de FDG dans le myocarde, ce qui limiterait la spécificité de l’examen. Cela implique notamment un régime strict sans glucides, éventuellement combiné à l’administration d’héparine par voie intraveineuse.

Ce qui est moins connu, c’est la possibilité de clarifier une amylose cardiaque présumée au moyen de la scintigraphie du squelette, facilement disponible et relativement peu coûteuse. Un fait surprenant compte tenu de l’excellente sensibilité de cette étude. En effet, il a été démontré que la scintigraphie du squelette, après exclusion de l’amylose AL (absence de protéines monoclonales dans l’urine ou le sang) et en tenant compte du profil d’accumulation dans le myocarde et les autres tissus mous, a une valeur prédictive positive de 100 % pour l’amylose cardiaque ATTR (amylose familiale à transthyrétine) [13]. Des études récentes remettent donc en question la nécessité d’une biopsie myocardique pour établir le diagnostic [13].

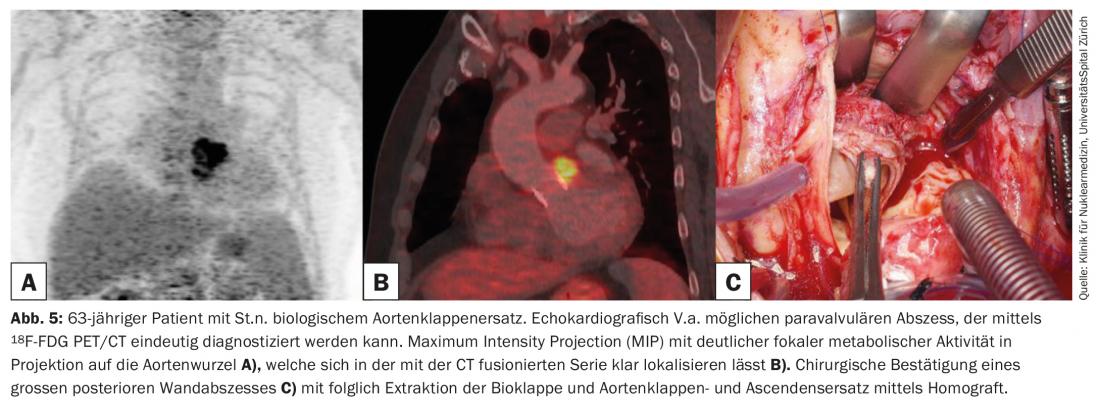

Endocardite/infections de dispositifs : Les directives actuelles de l’European Society of Cardiology (ESC) incluent depuis peu la TEP au 18F-FDGcomme critère majeur dans le diagnostic de l’endocardite présumée en cas de prothèse valvulaire et recommandent son utilisation en cas d’échocardiographie non concluante [14]. Ceci à nouveau en raison de la grande sensibilité de cette modalité pour l’inflammation au niveau des prothèses (Fig. 5), mais aussi en raison de la possibilité d’identifier simultanément des embolies septiques – qui sont trouvées dans plus de 50% des cas – [15], et enfin en raison de la possibilité de mettre en évidence des portes d’entrée potentielles. En revanche, dans le cadre de valves natives, la TEP au 18F-FDGn’est pas adaptée à la détection d’endocardite en raison d’une sensibilité inadéquate, principalement en raison de la mobilité et de la petite taille des végétations sur les valves natives. Le rôle du 18F-FDGPET dans les infections de dispositifs douteuses est également comparable à celui de l’endocardite.

Résumé

En résumé, l’imagerie non invasive par la médecine nucléaire a contribué de manière essentielle à la compréhension des maladies coronariennes et constitue aujourd’hui un pilier du diagnostic cardiaque. Outre son rôle établi depuis des décennies dans le diagnostic de l’ischémie et de la viabilité, la cardiologie nucléaire a pris une importance croissante dans la recherche de sources d’infection (notamment l’endocardite) et l’évaluation des maladies infiltratives et inflammatoires (par exemple l’amylose, la sarcoïdose).

Messages Take-Home

- Les examens de perfusion myocardique par tomographie d’émission de photons uniques (SPECT) et tomographie d’émission de positrons (PET) sont des méthodes établies, d’une grande précision diagnostique, pour le diagnostic non invasif de l’ischémie en cas de maladie coronarienne suspectée ou connue.

- Par rapport à la TEMP, la TEP présente l’avantage de détecter la réserve de flux coronaire avec une irradiation plus faible et constitue la méthode de choix, notamment en cas de maladie coronarienne connue à 3 vaisseaux.

- L’imagerie hybride (scanner coronaire plus SPECT ou PET) permet de capturer simultanément à la fois l’anatomie coronaire et les informations fonctionnelles.

- La TEP au 18F-FDGfigure dans les directives actuelles comme critère majeur dans le diagnostic de l’endocardite présumée en cas de prothèse valvulaire.

- La TEP et la TEMP jouent un rôle croissant dans l’évaluation des maladies infiltratives et inflammatoires (par ex. amylose, sarcoïdose).

Disclosure : L’hôpital universitaire de Zurich a un contrat de recherche avec GE Healthcare.

Littérature :

- Acampa W, Buechel RR, Gimelli A : Low dose in nuclear cardiology : state of the art in the era of new cadmium-zinc-telluride cameras. Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2016 ; 17(6) : 591-595.

- Shaw LJ, Iskandrian AE : Valeur pronostique de la perfusion myocardique gated SPECT. Journal of nuclear cardiology : official publication of the American Society of Nuclear Cardiology 2004 ; 11(2) : 171-185.

- Task Force M, et al : 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease : the Task Force on the management of stable coronary artery disease of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2013 ; 34(38) : 2949-3003.

- Fiechter M, et al : Valeur diagnostique du 13N-ammonia myocardial perfusion PET : valeur ajoutée de la réserve de flux myocardique. Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine 2012 ; 53(8) : 1230-1234.

- Acampa W, et al : Role of risk stratification by SPECT, PET, and hybrid imaging in guiding management of stable patients with ischemic heart disease : expert panel of the EANM cardiovascular committee and EACVI. European heart journal cardiovascular Imaging 2015 ; 16(12) : 1289-1298.

- Gaemperli O, Kaufmann PA : PET et PET/CT dans les maladies cardiovasculaires. Ann N Y Acad Sci 2011 ; 1228 : 109-136.

- Hachamovitch R, et al : Comparaison du bénéfice de survie à court terme associé à la revascularisation par rapport à la thérapie médicale chez les patients sans maladie coronarienne antérieure subissant une perfusion myocardique de stress par tomographie par émission de photons uniques. Circulation 2003 ; 107(23) : 2900-2907.

- Herzog BA, et al : Long-term prognostic value of 13N-ammonia myocardial perfusion positron emission tomography added value of coronary flow reserve. J Am Coll Cardiol 2009 ; 54(2) : 150-156.

- Pazhenkottil AP, et al : Improved outcome prediction by SPECT myocardial perfusion imaging after CT attenuation correction. J Nucl Med 2011 ; 52(2) : 196-200.

- Pazhenkottil AP, et al : Valeur pronostique de l’imagerie hybride cardiaque intégrant la tomographie à émission monophotonique et l’angiographie coronarienne par tomographie informatisée. Eur Heart J 2011 ; 32(12) : 1465-1471.

- Youssef G, et al : The use of 18F-FDG PET in the diagnosis of cardiac sarcoidosis : a systematic review and metaanalysis including the Ontario experience. Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine 2012 ; 53(2) : 241-248.

- Lee PI, Cheng G, Alavi A : The role of serial FDG PET for assessing therapeutic response in patients with cardiac sarcoidosis. Journal of nuclear cardiology : official publication of the American Society of Nuclear Cardiology 2017 ; 24(1) : 19-28.

- Gillmore JD, et al : Nonbiopsy Diagnosis of Cardiac Transthyretin Amyloidosis. Circulation 2016 ; 133(24) : 2404-2412.

- Habib G, et al. : 2015 ESC Guidelines for the management of infective endocarditis : The Task Force for the Management of Infective Endocarditis of the European Society of Cardiology (ESC). Endorsed by : European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), the European Association of Nuclear Medicine (EANM). European heart journal 2015 ; 36(44) : 3075-3128.

- Salomaki SP, et al : (18)F-FDG positron emission tomography/computed tomography in infective endocarditis. Journal of nuclear cardiology : official publication of the American Society of Nuclear Cardiology 2017 ; 24(1) : 195-206.

CARDIOVASC 2018 ; 17(2) : 4-9