“Essayez de vous détendre et de respirer calmement. Très calmement. Si vous trouvez maintenant que la respiration est inconfortable, vous avez déjà expérimenté le problème de la dyspnée” – c’est ainsi ou presque que le médecin généraliste explique clairement au patient ce qu’est la dyspnée. La dyspnée (difficulté à respirer) est définie comme “une perception subjectivement désagréable de la respiration, composée de sensations qualitativement décrites et d’intensité variable”, selon le Consensus Statement 1999 de l’ATS. L’article suivant donne un aperçu de cette pathologie.

La dyspnée est uniquement déterminée par la personne qui en souffre et n’est donc pas facilement quantifiable. L’échelle de dyspnée du Medical Research Council (MRC) [1] ou l’échelle similaire de la New York Heart Association (NYHA) ont fait leurs preuves en matière d’évaluation semi-quantitative de la dyspnée.

La dyspnée sert de mécanisme d’alerte et de protection du système respiratoire contre les dérapages nocifs tels que l’hypercapnie, l’hypoxie et la surcharge de la pompe respiratoire [2]. La dyspnée peut être expliquée physiopathologiquement par un déséquilibre des propriocepteurs dans la paroi thoracique, les muscles respiratoires et les voies respiratoires, les récepteurs nociceptifs dans les poumons et les voies respiratoires et les chémorécepteurs pour leCO2 et l’O2 et est traitée dans l’insula antérieure et l’amygdale [3,4].

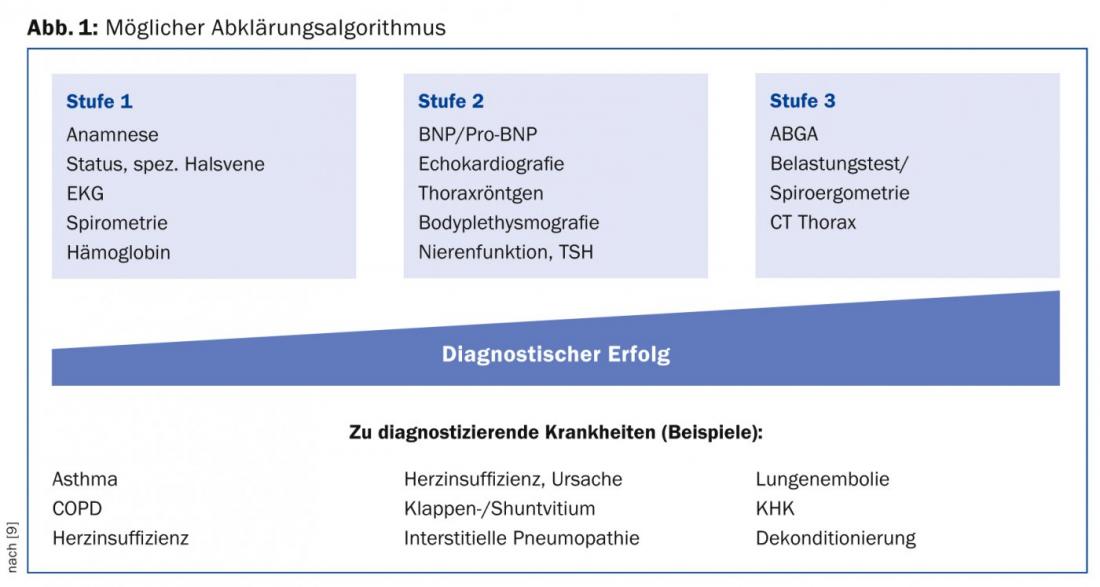

Ne confondez pas la dyspnée avec la tachypnée, l’hyperpnée, l’hyperventilation ou une respiration douloureuse. De plus, la dyspnée est loin d’être toujours associée à des modifications des gaz du sang. Par exemple, les patients souffrant d’emphysème pulmonaire et d’hypercapnie sous oxygène ne présentent pas nécessairement de dyspnée (“anesthésie au CO2“). Bien que la dyspnée soit un phénomène fréquent (on estime qu’environ 30% des personnes de plus de 60 ans la ressentent lors des tâches quotidiennes), il n’existe pas d’algorithme universel et fiable pour l’évaluer. Il est généralement recommandé de procéder par étapes, comme le montre la figure 1 .

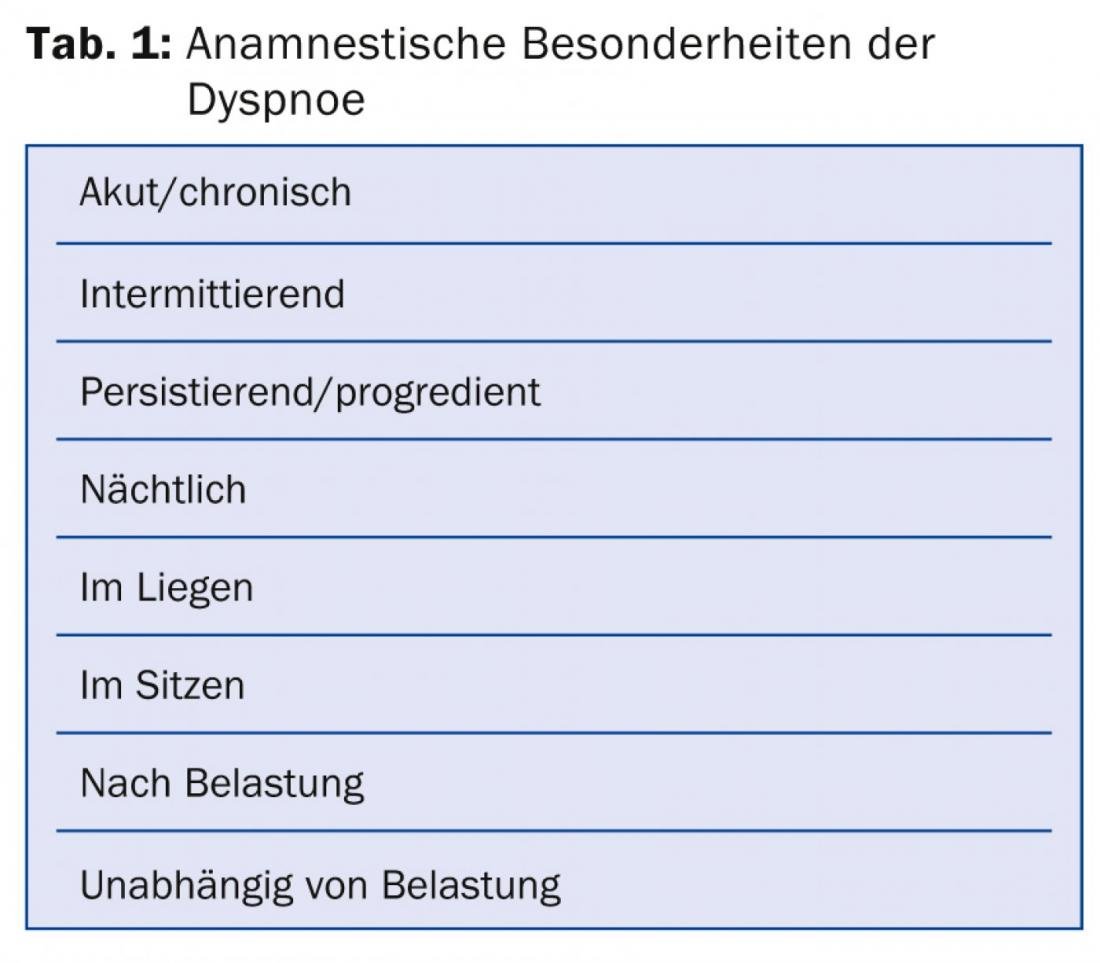

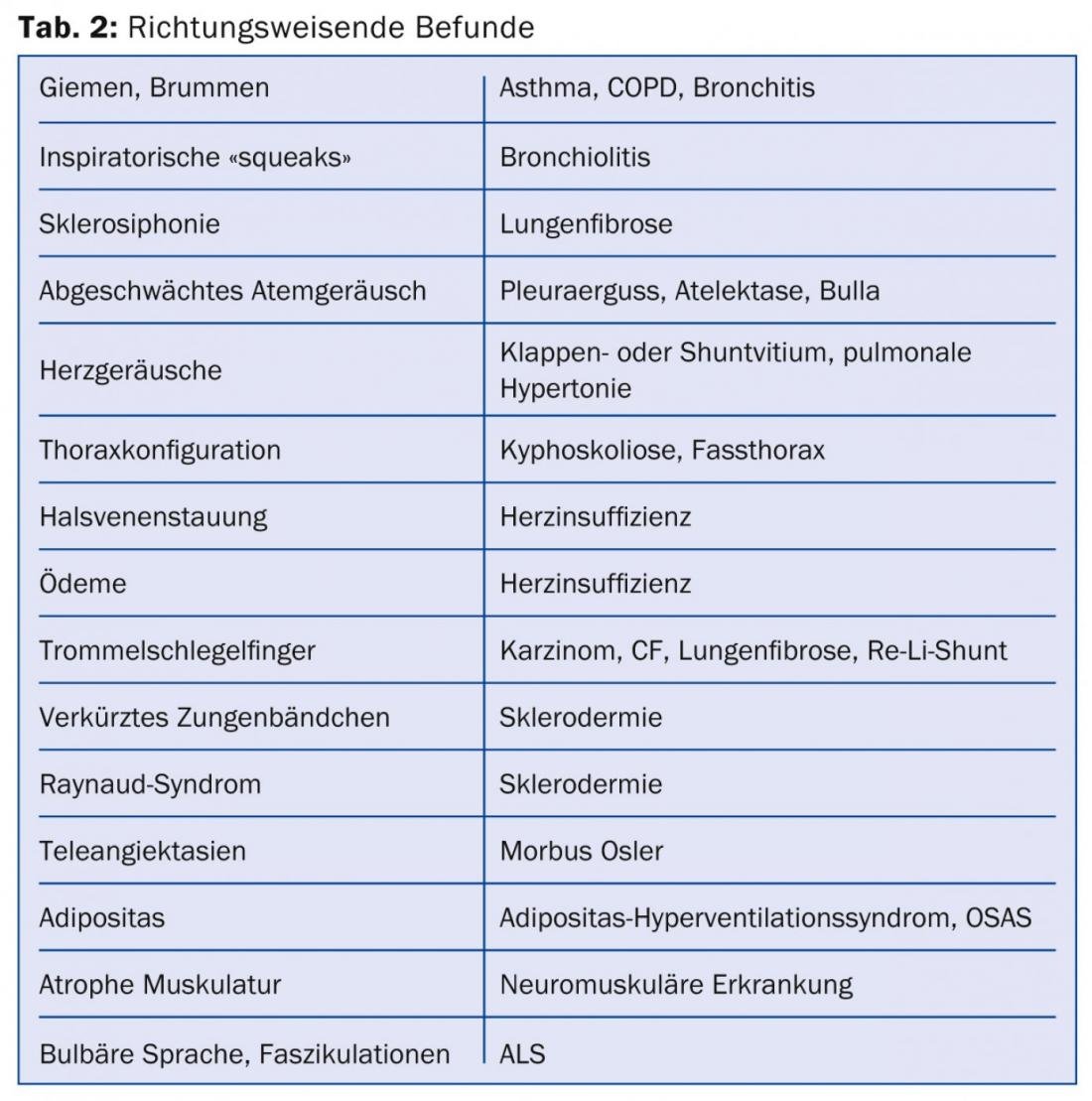

Les principales étapes de l’évaluation peuvent être réalisées dans le cabinet d’un médecin généraliste et ne nécessitent pas d’appareillage coûteux. L’anamnèse et le statut permettent dans la plupart des cas d’identifier la cause de la dyspnée, les deux devant être effectués consciencieusement et sans précipitation. Ainsi, les particularités anamnestiques et les symptômes supplémentaires doivent être demandés, comme indiqué dans le tableau 1, et des signes spécifiques doivent être recherchés, comme indiqué dans le tableau 2.

Quelles en sont les causes ?

Les maladies cardiovasculaires et respiratoires sont de loin les causes les plus fréquentes de la dyspnée aiguë et chronique. Une troisième catégorie importante est celle des causes fonctionnelles ou psychogènes, alors qu’une anémie, une acidose, un syndrome de Guillain-Barré ou une myasthénie provoquent beaucoup moins souvent une dyspnée.

Dans la suite de cet article, nous allons expliquer certaines particularités des maladies qui provoquent la dyspnée.

Asthme : l’asthme est une maladie fréquente et pas toujours facile à diagnostiquer, car l’obstruction bronchique est par définition intermittente. Il est intéressant de noter que les symptômes des asthmatiques sont mal corrélés à leur fonction pulmonaire, ce qui rend la maladie insidieuse. Les asthmatiques avec peu de dyspnée sont particulièrement vulnérables, car leur obstruction bronchique est sous-estimée et les patients risquent d’être sous-traités [5]. On parle de contrôle de l’asthme lorsque les symptômes ne surviennent pas plus de deux fois par semaine, qu’il n’y a pas de symptômes nocturnes, qu’une médication à la demande n’est pas nécessaire plus de deux fois par semaine et que la fonction pulmonaire est normale [6].

“Vocal cord dysfunction” : un trouble respiratoire fonctionnel et un diagnostic différentiel important avec l’asthme bronchique est le “vocal cord dysfunction”, une obstruction intermittente des voies respiratoires, généralement inspiratoire, causée par une adduction paradoxale des cordes vocales, qui provoque une détresse respiratoire aiguë [7]. Les jeunes femmes sont souvent concernées. Les déclencheurs possibles sont le reflux, le “postnasal drip” ou un trouble mental. La thérapie respiratoire, la relaxation ou éventuellement une psychothérapie peuvent aider.

“Syndrome d’hyperventilation” : le “syndrome d’hyperventilation” n’est pas un diagnostic en soi, mais accompagne des troubles organiques ou des attaques de panique. En conséquence, c’est le problème sous-jacent qui doit être traité et non l’hyperventilation en soi.

La fréquence respiratoire mesurée par minute fait partie de tout statut de patient souffrant de dyspnée. Non seulement elle est un critère de diagnostic de la septicémie, mais elle est également pronostique chez les patients atteints de pneumonie acquise en ambulatoire (score CRB-65).

BPCO : il est clair que la très fréquente bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) doit être diagnostiquée au moyen de l’anamnèse et de l’état de santé, et que les épreuves fonctionnelles respiratoires doivent être utilisées pour le diagnostic et la classification du stade. Il est d’autant plus surprenant que, selon une étude de l’hôpital cantonal de Münsterlingen (2005), 29% des patients hospitalisés pour une BPCO exacerbée n’avaient jamais subi d’examen de la fonction pulmonaire [8]. Les spiromètres sont aujourd’hui petits et peu coûteux et font partie intégrante de tout cabinet de médecine générale.

Dyspnée cardiaque : la dyspnée cardiaque est synonyme d’insuffisance cardiaque. Selon la Société européenne de cardiologie (ESC), l’insuffisance cardiaque est définie comme un syndrome clinique comprenant des symptômes typiques d’insuffisance cardiaque (à rechercher par l’anamnèse, généralement une dyspnée), des signes typiques d’insuffisance cardiaque (à connaître par l’état) et une pathologie cardiaque structurelle ou fonctionnelle objectivable au repos (entre autres, modification de l’ECG, augmentation du BNP, cardiomégalie, etc. L’examen de la veine jugulaire externe requiert une attention particulière, surtout en cas d’insuffisance cardiaque chronique, car il permet non seulement d’estimer qualitativement la pression veineuse centrale, mais aussi d’évaluer de manière excellente le succès du traitement. Il faut toutefois bien chercher le signe. La veine jugulaire est évaluée en position couchée à 0 et à 45°. 45° est la bissectrice de l’angle droit et elle est plus raide qu’on ne le pense généralement. Pour un examen précis, il est nécessaire de disposer d’une table appropriée permettant de soulever suffisamment la tête de lit. Une fois l’insuffisance cardiaque diagnostiquée, des examens complémentaires sont nécessaires pour en trouver la cause. Outre l’ECG (infarctus chronique ?), l’échocardiographie est particulièrement adaptée à cet effet.

Insuffisance chronotrope : il ne faut pas oublier l’insuffisance chronotrope comme cause de la dysnpoe et forme particulière d’insuffisance cardiaque. Elle est facile à trouver au moyen d’un test d’effort. Si un vélo ou un tapis roulant ergométrique n’est pas disponible ou ne peut pas être utilisé par le patient, un test de marche à plat (par exemple le test de marche standardisé de 6 minutes) ou un test d’effort non standardisé dans les escaliers, qui peut être réalisé facilement et presque partout, est approprié. Les patients porteurs d’un stimulateur cardiaque peuvent également avoir une incompétence chronotrope qui peut être facilement corrigée. L’activation et l’optimisation du capteur (également appelé “rate response”), généralement un accéléromètre, permettent d’améliorer la montée du pouls à l’effort. L’activité du capteur est indiquée par la quatrième lettre du code du stimulateur : par exemple, VVIR et DDDR par opposition à VVI et DDD.

Traitement au ticagrelor : une cause rare de dyspnée peut être un traitement au ticagrelor, un antiagrégant plaquettaire. Le Brilique® provoque une dyspnée environ deux fois plus souvent que le clopidogrel, soit dans environ 14% des cas. Heureusement, la dyspnée est rarement sévère et de bon pronostic.

Dr. méd. Johann Debrunner

Littérature :

- Bestall JC et al : Thorax 1999 ; 54 : 581-586.

- Brack T : Praxis 2009 ; 98 : 703-709.

- Manning HL, et al : N Engl J Med 1995 ; 333 : 1547-1552.

- Von Leupoldt A, et al : AJRCCM 2008 ; 177 : 1026-1032.

- Teeter JG : Chest 1998 ; 113 : 272-277.

- Rapport GINA, Stratégie mondiale pour la prise en charge et la prévention de l’asthme 2014.

- Newman KB, et al : Am J Respir Crit Care Med 1995 ; 152 : 1386-1386.

- Fritsch K, et al : Swiss Med Wkly 2005 ; 135 (7-8) : 116-121.

- Pedersen F, et al : Int J Clin Pract 2007 ; 61(9) : 1481-1491.

CONCLUSION POUR LA PRATIQUE

- La grande majorité des causes de la dyspnée sont identifiées au cabinet du médecin généraliste.

- La dyspnée n’est pas synonyme de perturbation des gaz du sang.

- Une spirométrie est simple, peu coûteuse et recommandée pour tout cabinet de médecine générale.

- Une table adaptée est indispensable pour évaluer la veine jugulaire.

- Rare ne veut pas dire jamais – pensez au ticagrelor et au “vocal cord dysfunction” comme cause de dyspnée.

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2014 ; 9(8) : 14-16