Lorsque Moriz Kaposi a décrit pour la première fois le sarcome de Kaposi en 1872, il ne se doutait probablement pas que cette entité deviendrait beaucoup plus célèbre dans le cadre du VIH/sida. Il était beaucoup plus préoccupé par une autre maladie sexuellement transmissible : la syphilis. Mais ce n’est pas seulement son travail sur la lues qui a marqué durablement l’histoire de la médecine, mais aussi de nombreux autres travaux. Qui était cet homme qui a changé de nom et a épousé la fille de son mentor ?

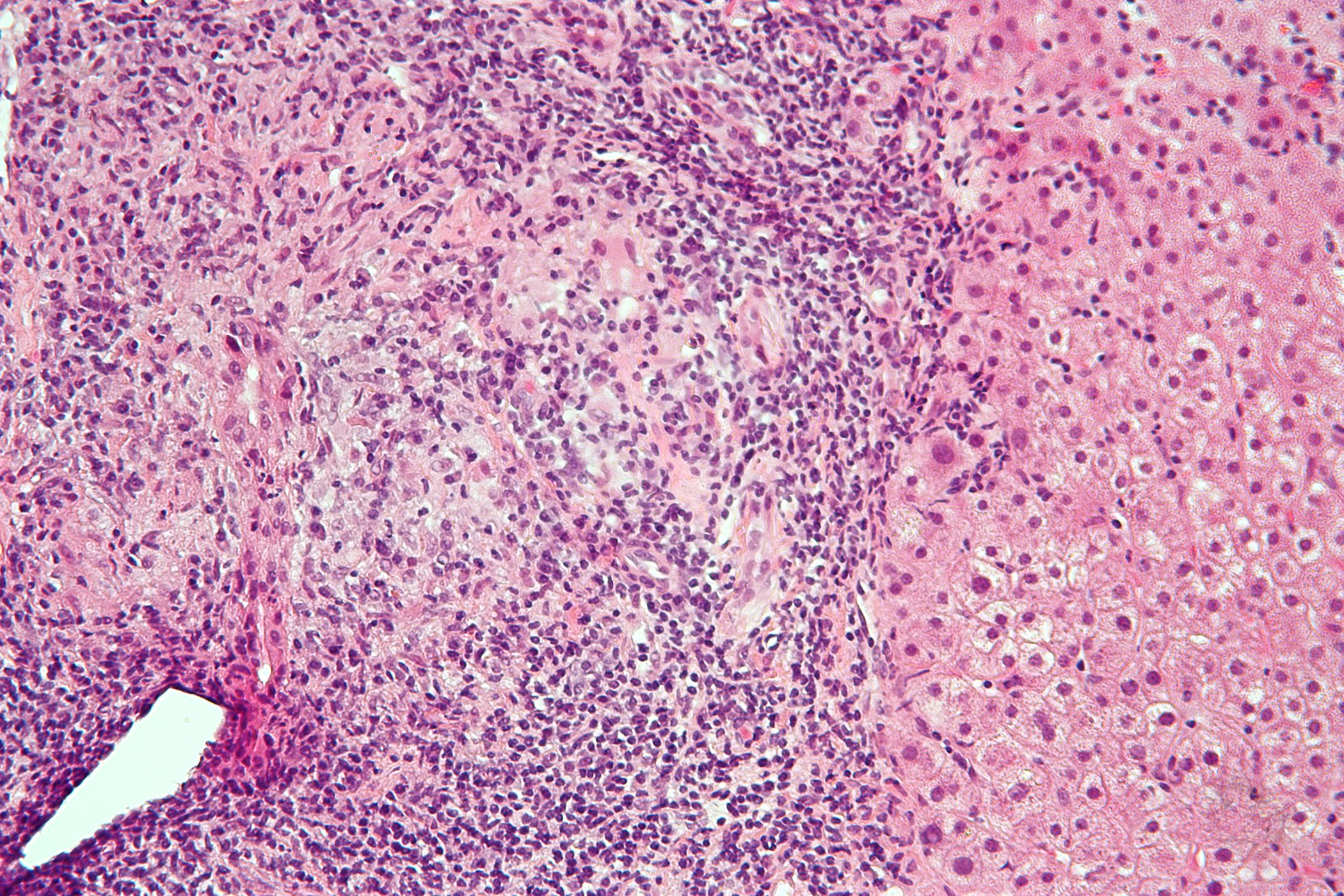

Aujourd’hui, c’est surtout le nom d’une néoplasie vasculaire, le sarcome de Kaposi, qui rappelle Moriz Kaposi. Également connu sous le nom de Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum, ce tableau clinique est causé par une infection par le virus de l’herpès humain de type 8 et se manifeste par de nombreuses lésions cutanées plates, tachetées ou nodulaires. Outre le sarcome de Kaposi classique (Fig. 1) – auquel se référait probablement la première description publiée en 1872 – il existe également des formes endémiques et des formes liées à l’immunodéficience. Entre autres, le VIH/SIDA est aujourd’hui souvent le facteur déclenchant. Moriz Kaposi, né en Hongrie en 1837 dans une famille juive pauvre, n’a cependant pas observé la maladie en Afrique, ni chez des patients atteints du SIDA, mais principalement chez des hommes âgés d’origine italienne, d’Europe de l’Est ou juive [1]. Et, outre la néoplasie vasculaire qui porte son nom, il a fait de nombreuses autres découvertes qui ont largement contribué aux progrès de la médecine.

American Dream (à Vienne)

Kaposi, qui a grandi dans un milieu pauvre en Hongrie, a étudié à l’université de médecine de Vienne – à l’époque sous le nom de Kohn. Après avoir terminé ses études avec succès en 1861, il devient à 24 ans l’assistant du professeur Hebra, un dermatologue déjà célèbre de son vivant. Cette étape devait poser les jalons de sa vie future. Ainsi, Kaposi a non seulement remplacé son mentor en tant que directeur et professeur de dermatologie à l’hôpital universitaire de Vienne, mais il a également épousé sa fille Martha [2]. Kaposi a eu cinq enfants avec elle.

Au cours de sa carrière, Kaposi s’est consacré à diverses maladies de la peau et a rédigé plus de 150 écrits, dont de nombreux manuels. Il a commencé par rédiger son habilitation “Die Syphilis der Schleimhaut der Mund-, Rachen-, Nasen- und Kehlkopfhöhle” (La syphilis des muqueuses de la cavité buccale, du pharynx, du nez et du larynx ) et le “Lehrbuch der Hautkrankheiten” (Manuel des maladies de la peau ), qu’il a élaboré en collaboration avec son beau-père. En 1880, il publia son ouvrage le plus célèbre, comprenant 810 pages : “Pathologie et thérapie des maladies de la peau en cours pour les médecins praticiens et les étudiants”. Cet ouvrage est devenu l’un des livres pionniers de la dermatologie. Au fil des ans, il a été traduit en plusieurs langues, dont le russe. L’évaluation clinique, la description précise et la classification systématique des maladies ont toujours été au cœur des activités de Kaposi. Ou – comme il l’a appelé “La maîtrise du matériel clinique”. Parmi ses premières descriptions, on trouve, outre le sarcome de Kaposi, le xeroderma pigmentosum, le syringome et l’eczéma herpeticatum. L’érythème papillon du lupus érythémateux doit également son nom à Moriz Kaposi [3].

Même si Kaposi s’est montré progressiste à bien des égards, il était conservateur sur les aspects étiologiques. Il n’a longtemps accordé aucune importance à la bactériologie et ne s’est par exemple laissé convaincre que tardivement de l’origine tuberculeuse du lupus vulgaire. Il a maintenu la théorie de l’unité de la syphilis – c’est-à-dire la perception de l’ulcère de la bouche et de la syphilis comme une seule et même maladie – même après la découverte de la bactérie Haemophilus ducreyi, responsable du chancre mou. L’identification de l’herpèsvirus humain 8 comme responsable du sarcome de Kaposi l’aurait sans doute beaucoup étonné.

De Kohn à Kaposi

Avant son mariage avec la fille d’Hebra, Martha, Kaposi s’est converti au catholicisme et a changé de nom – mais pas en “Hebra”. En référence à son lieu de naissance, Kaposvár, en Hongrie, il a décidé d’adopter le nouveau nom de famille “Kaposi”. La véritable raison de ce changement de nom restera sans doute à jamais un mystère. théories comprennent, entre autres, des idées antisémites de son vivant. Cependant, si l’on considère sa carrière déjà bien établie à l’époque, cette raison est peu probable. Selon ses propres dires, le dermatologue a changé de nom de famille pour éviter toute confusion avec d’autres médecins de l’Université de médecine de Vienne – où il y avait en effet cinq autres “Kohn” en même temps que Kaposi. Peut-être que ce nom ne plaisait tout simplement pas à sa future épouse. Quoi qu’il en soit, en raison de la rime impure, “sarcome de Kohn” serait un nom un peu moins beau pour notre sarcome de Kaposi.

Né Kohn, le médecin est décédé en 1902 à Vienne, où il est toujours enterré, à l’âge de 65 ans, après une carrière fulgurante. Outre le tombeau familial, la Kaposigasse de Vienne rend également hommage au cofondateur de la Société allemande de dermatologie. Un fait qui, selon des témoins de l’époque, l’aurait sans doute réjoui [4].

Source : Pesapane F, et al. : Mór Cohen, mieux connu sous le nom de Moriz Kaposi. JAMA Dermatol. 2014 ; 150(3) : 265.

Littérature :

- Wells GL : Sarcome de Kaposi. MSD Manual Edition pour les patients ; mai 2019. www.msdmanuals.com/de/heim/hauterkrankungen/hautkrebs/kaposi-sarkom (dernier accès le 03.03.2021)

- Sailer KL : Kaposi, Moriz – Biographie allemande. Bibliothèque d’État de Bavière ; 1977. www.deutsche-biographie.de/sfz39784.html (dernier accès le 03.03.2021)

- Moriz Kaposi (1837-1902). Nature. 1937 ; 140(3547) : 717-718.

- Holubar K, Fatovic-Ferencic S : Moriz Kaposi 1837-1902 : a historical reappraisal. www.oegdv.at/web2/images/pdfs/histkaposi.pdf.

InFo ONKOLOGIE & HÉMATOLOGIE 2021 ; (9) : 40