Les personnes présentant des lésions en dessous des segments cervicaux de la moelle épinière souffrent de paraplégie spastique ou flasque. Les limitations de la capacité de marche sont considérées comme graves par les patients concernés et font l’objet de cet article de formation continue.

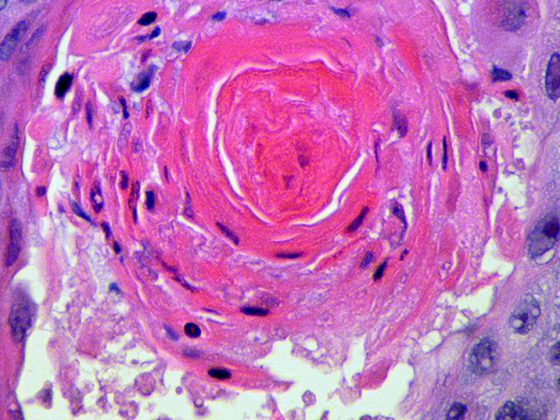

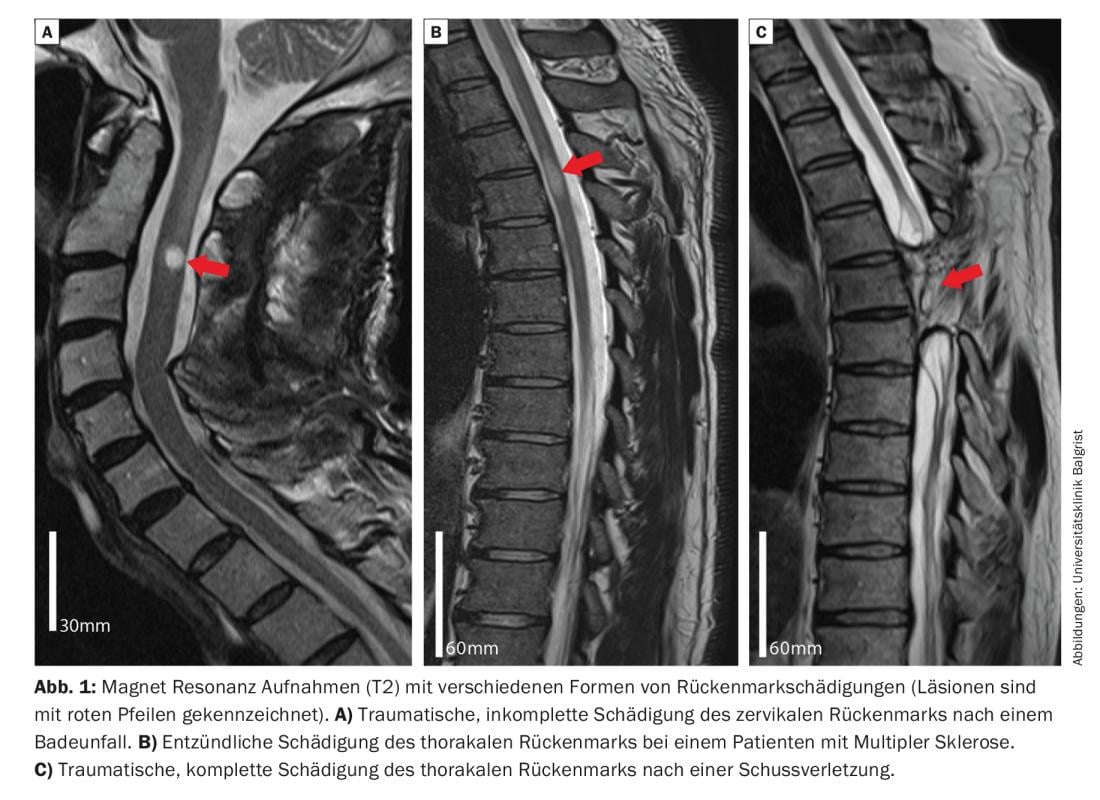

Les lésions de la moelle épinière peuvent être d’origine traumatique, inflammatoire ou même vasculaire et sont souvent associées à de graves limitations des fonctions motrices, sensorielles et autonomes, souvent persistantes à vie. Environ la moitié des lésions de la moelle épinière sont d’origine traumatique [1]. 50% des lésions traumatiques du myélon sont incomplètes et les fonctions sensorielles et/ou motrices sont conservées en dessous de la lésion [2]. En fonction de l’étendue et de la localisation de la lésion spinale, différentes voies nerveuses ascendantes et descendantes sont lésées (Fig. 1). Cela entraîne différents types de déficiences fonctionnelles, qui peuvent aller de légers troubles de la sensibilité et de la faiblesse dans certains groupes musculaires à l’incapacité de marcher et à la perte complète des fonctions urinaires, intestinales et sexuelles. Les lésions traumatiques touchent le plus souvent la moelle épinière cervicale, ce qui peut entraîner une altération de la respiration et des déficiences au niveau des membres supérieurs et inférieurs (tétraplégie) [3]. Les personnes présentant des lésions en dessous des segments cervicaux de la moelle épinière souffrent de paraplégie spastique (lésion thoracique ou lombaire) ou flasque (lésion du conus/cauda equina). Les limitations de la capacité de marche sont considérées comme graves par les patients concernés [4] et font l’objet de cet article.

Mécanismes de récupération spontanée après une lésion de la moelle épinière

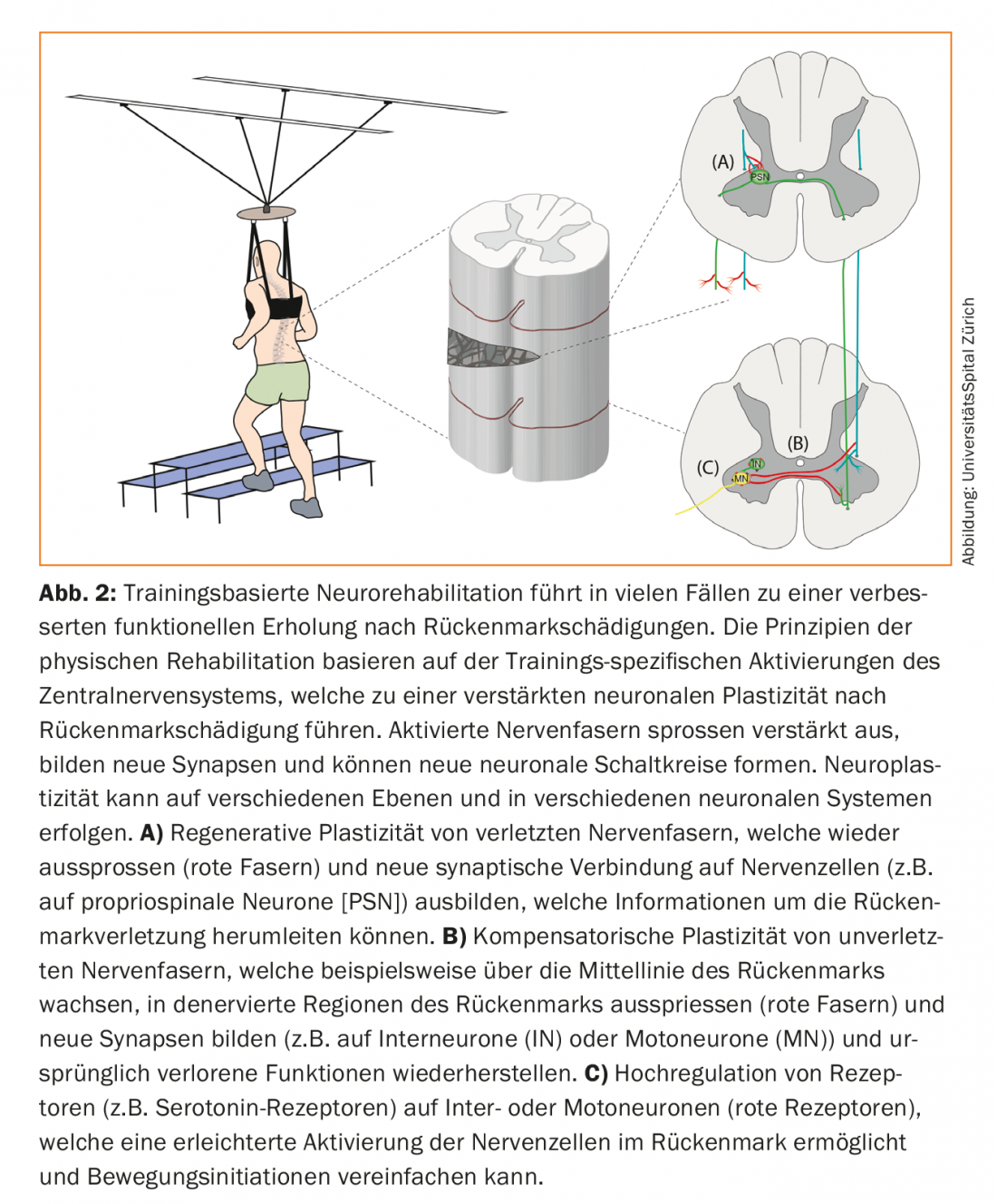

Le système nerveux central ne dispose que d’une capacité limitée pour les processus de régénération après une blessure. Ainsi, les fibres nerveuses sectionnées ne peuvent pas repousser sur de grandes distances pour rétablir les connexions nerveuses d’origine. Néanmoins, de nombreux patients présentent une récupération fonctionnelle spontanée après une lésion de la moelle épinière. Les résultats des recherches menées sur des animaux ont montré que différents processus et mécanismes sont responsables de la récupération fonctionnelle dans les phases aiguë, subaiguë et chronique après une lésion spinale. Il s’agit notamment d’une diminution de l’œdème et des processus inflammatoires sur le site de la lésion, d’une excitotoxicité neuronale rémittente dans le tissu nerveux périlésionnel [5,6], d’une re-myélinisation partielle des fibres nerveuses démyélinisées [7] et de différentes formes de plasticité neuronale [8]. Les adaptations plastiques du système nerveux central induites par les lésions vont de changements au niveau moléculaire (par exemple, la régulation à la hausse des récepteurs sur les motoneurones et les interneurones [9]) à des modifications structurelles des réseaux neuronaux [10,11]. Les fibres nerveuses non lésées peuvent alors se développer dans les régions spinales dénervées par la lésion et rétablir des fonctions (bourgeonnement compensatoire d’axones intacts) [12]. Les fibres nerveuses lésées, sectionnées par la lésion, présentent une croissance locale limitée (bourgeonnement régénératif des axones lésés) et peuvent par exemple se projeter à nouveau, dans le sens d’une déviation, sur des interneurones propriospinaux, qui permettent à leur tour une transmission de signaux autour du site de la lésion [13]. De telles adaptations structurelles au sein du système nerveux central ont été observées dans des modèles animaux dans des systèmes et réseaux neuronaux fonctionnellement différents (p. ex. dans les systèmes cortico-spinal, bulbo-spinal et proprio-spinal) et ont été associées à la récupération des fonctions motrices globales et fines après une lésion de la moelle épinière [14].

Effets neurobiologiques de l’entraînement

L’un des objectifs de la recherche actuelle est de promouvoir et d’améliorer par des thérapies les mécanismes spontanés décrits de récupération fonctionnelle après une lésion de la moelle épinière. Malgré les résultats prometteurs des études précliniques, aucun traitement pharmacologique efficace n’est actuellement disponible pour les patients souffrant de lésions de la moelle épinière. L’entraînement physique, quant à lui, fait partie intégrante de la neuroréhabilitation actuelle. Des études ont démontré des améliorations significatives des fonctions motrices grâce à l’entraînement chez des patients atteints de paraplégie incomplète [15]. Les principes de la neuroréhabilitation basée sur l’entraînement reposent sur l’activation des circuits neuronaux au-dessus et en dessous de la lésion de la moelle épinière. Les neurones spinaux et supraspinaux peuvent se réorganiser et s’interconnecter grâce à l’entraînement [16] (Fig. 2). L’activation des réseaux neuronaux induite par l’entraînement renforce le bourgeonnement spontané des fibres nerveuses lésées et non lésées. Les projections dédiées sont consolidées, tandis que les connexions nerveuses redondantes inutilisées sont supprimées (pruning neuronal) [17]. Les mécanismes moléculaires et synaptiques qui sous-tendent les effets de l’entraînement correspondent probablement à ceux de la théorie de l’apprentissage : l’activité simultanée de systèmes neuronaux associés est stabilisée, tandis que l’activité non synchronisée entraîne la rupture des connexions nerveuses (règle d’apprentissage de Hebb) [18]. De plus, l’entraînement physique a un effet positif sur l’ensemble de l’appareil locomoteur et du système cardiovasculaire des patients. L’intensité, la période optimale et le type d’entraînement, ainsi que le rôle de la motivation des patients, font l’objet de recherches actuelles [19].

Spécialités cliniques dans la rééducation des patients atteints de lésions de la moelle épinière

L’objectif principal de la rééducation est la récupération de l’autonomie. La gestion la plus autonome possible de la vessie et des intestins est un objectif élémentaire de la rééducation. Le plan de rééducation physique varie en fonction de la gravité et du type de lésion spinale. Chez les patients atteints de lésions spinales hautement cervicales, la priorité est de restaurer la respiration spontanée et l’autonomie (par exemple avec des mécanismes de contrôle basés sur la langue). Alors que pour les lésions cervicales profondes, l’entraînement porte sur le contrôle des mouvements bras/mains, pour les lésions spinales thoraciques et lombaires, l’effort porte sur la mobilité et la locomotion. Le domaine de la rééducation physique devient alors de plus en plus interdisciplinaire : les thérapeutes sont souvent assistés par des robots ou des appareils d’entraînement hautement instrumentalisés qui permettent un entraînement intensif et individualisé (par ex. via des systèmes de décharge de poids, des résistances de force dynamiques, etc.) et optimisent ainsi la récupération fonctionnelle [20,21].

De nouvelles approches thérapeutiques dans le domaine de la rééducation physique visent notamment à renforcer la motivation des patients pendant l’entraînement : les programmes d’entraînement basés sur la réalité virtuelle (VR) projettent des situations quotidiennes réalistes et variées dans des laboratoires et des salles d’entraînement monotones et peuvent ainsi renforcer l’efficacité de l’entraînement par une motivation accrue [22,23]. De plus, des appareils d’entraînement innovants et instrumentalisés ont été développés, permettant un exercice ciblé des jambes, adapté à la limitation du patient. Les patients atteints de troubles moteurs graves peuvent par exemple être entraînés dans le robot de marche (Lokomat®; Hocoma AG, Suisse). Dans ce cas, un exosquelette et un système de décharge de poids dynamique aident le patient à marcher et permettent un entraînement à la marche intensif et personnalisé. Une nouvelle génération de systèmes transparents qui soulagent le poids (par exemple The FLOAT®, Suisse) permet un entraînement à la locomotion chez les patients ayant un handicap de la marche modéré à sévère. Ces systèmes dynamiques utilisent un feedback en ligne pour ajuster en permanence la décharge de poids et permettre ainsi un entraînement multidimensionnel de la marche et de l’équilibre sans résistance au mouvement (mais incluant la prévention des chutes). Cela permet un entraînement intensif et sécurisé de mouvements complexes et pertinents pour la vie quotidienne (par ex. prendre des virages, monter des escaliers, franchir des obstacles), ce qui peut conduire à une meilleure récupération fonctionnelle par rapport aux méthodes d’entraînement traditionnelles (par ex. entraînement sur tapis roulant) [24]. Un autre dispositif d’entraînement instrumentalisé est le Grail System (MotekForce Link ; NL) : il permet un entraînement à la marche difficile et ludique pour les patients présentant des troubles de la marche légers à modérés. Le système comprend un feedback de performance direct pour les patients et un système d’induction de perturbations inattendues (mouvements 3D du tapis roulant) pendant la marche [25].

Nouvelles approches thérapeutiques

Les nouvelles stratégies de rééducation après une lésion de la moelle épinière incluent l’excitation électrique des cellules nerveuses spinales situées sous la lésion via des stimulateurs épiduraux [26] ou transcutanés [27]. Les stimulations électriques peuvent également être utilisées dans le cadre de la rééducation de la moelle épinière. On pense que l’excitation extrinsèque des neurones spinaux en dessous de la lésion de la moelle épinière permet aux afférences périphériques et aux signaux supraspinaux résiduels d’activer plus facilement la moelle épinière. Cette activation facilitée des neurones situés sous la lésion peut entraîner une amélioration de la stabilité posturale, de la marche et de la fonction vésicale chez les patients atteints de paraplégie [26,27]. Les algorithmes de stimulation optimaux et le groupe cible approprié pour les stimulations électriques de la moelle épinière sont actuellement à l’étude. D’autres thérapies visent à stimuler la croissance des nerfs et la neurorégénération. Des études précliniques chez les rongeurs et les primates ont montré que les anticorps neutralisants dirigés contre la protéine Nogo-A, localisée dans la myéline du système nerveux central et inhibant la croissance (anticorps anti-Nogo-A), entraînent une augmentation de la plasticité neuronale (entre autres, bourgeonnement de fibres nerveuses, nouvelles connexions entre les fibres nerveuses) et une amélioration de la récupération fonctionnelle après une lésion incomplète de la moelle épinière [11,28]. L’effet des anticorps neutralisants anti-Nogo-A sur la récupération des patients souffrant de lésions de la moelle épinière est actuellement évalué dans le cadre d’un essai clinique. Une autre approche thérapeutique des lésions de la moelle épinière repose sur la transplantation ou l’implantation de cellules souches ou de cellules précurseurs neuronales directement dans la lésion spinale. Des études chez les rongeurs ont montré que les cellules souches/progénitrices transplantées peuvent se différencier avec succès en cellules gliales et en neurones : Les cellules gliales peuvent ainsi provoquer une re-myélinisation partielle et une neuroprotection, tandis que les neurones nouvellement différenciés peuvent se développer, établir de nouvelles connexions synaptiques et conduire à une meilleure récupération fonctionnelle [29,30]. Malgré de nombreuses données précliniques, les effets des greffes de cellules chez l’homme sont encore controversés et devraient être étudiés en détail dans des études contrôlées de plus grande envergure [31].

Messages Take-Home

- Les lésions de la moelle épinière entraînent souvent des troubles fonctionnels persistants à vie, tels que des paralysies, des troubles de la sensibilité et des dysfonctionnements urinaires, intestinaux et sexuels.

- La rééducation physique est actuellement la seule thérapie établie pour les patients souffrant de lésions de la moelle épinière. L’activation des systèmes neuronaux dans le cadre de l’entraînement entraîne une plasticité neuronale qui stimule le processus naturel de récupération.

- De nouveaux appareils d’entraînement instrumentalisés permettent un entraînement à la marche personnalisé et intensif pour les patients ayant des difficultés à marcher à des degrés divers. Des conditions d’entraînement adaptées à la vie quotidienne et des systèmes de feedback fonctionnels favorisent la motivation des patients.

- De nouvelles approches thérapeutiques telles que la stimulation électrique de la moelle épinière, la stimulation pharmacologique de la régénération neuronale ou la transplantation de cellules souches ont déjà obtenu des résultats prometteurs et pourraient être utilisées à l’avenir comme options thérapeutiques supplémentaires pour les patients souffrant de lésions de la moelle épinière.

Littérature :

- Gupta A, Taly AB, et al : Non-traumatic spinal cord lesions : epidemiology, complications, neurological and functional outcome of rehabilitation. Spinal Cord 2009 ; 47(4) : 307-311.

- Wyndaele M, Wyndaele JJ : Incidence, prévalence et épidémiologie des lésions de la colonne vertébrale : que nous apprend une enquête bibliographique mondiale ? Spinal Cord 2006 ; 44(9) : 523-529.

- McKinley W, Santos K, et al : Incidence et résultats des syndromes cliniques de lésions de la moelle épinière. J Spinal Cord Med 2007 ; 30(3) : 215-224.

- Simpson LA, Eng JJ, et al : Spinal Cord Injury Rehabilitation Evidence Scire Research T. The health and life priorities of individuals with spinal cord injury : a systematic review. J Neurotrauma 2012 ; 29(8) : 1548-1555.

- Bunge RP, Puckett WR, et al : Observations sur la pathologie des lésions de la moelle épinière humaine. A review and classification of 22 new cases with details from a case of chronic cord compression with extensive focal demyelination. Adv Neurol 1993 ; 59 : 75-89.

- Norenberg MD, Smith J, Marcillo A : The pathology of human spinal cord injury : defining the problems. J Neurotrauma 2004 ; 21(4) : 429-440.

- Bartus K, Galino J, et al. La neureguline-1 contrôle un mécanisme de réparation endogène après une lésion du cordon spinal. Brain 2016 ; 139(Pt 5) : 1394-1416.

- Filli L, Schwab ME : La réorganisation structurelle et fonctionnelle des connexions propriospinales favorise la récupération fonctionnelle après une lésion du cordon spinal. Neural Regen Res 2015 ; 10(4) : 509-513.

- Murray KC, Nakae A, et al : La récupération de la fonction motoneuronale et locomotrice après une lésion de la moelle épinière dépend de l’activité constitutive dans les récepteurs 5-HT2C. Nat Med 2010 ; 16(6) : 694-700.

- Asboth L, Friedli L, et al : Cortico-reticulo-spinal circuit reorganization enables functional recovery after severe spinal cord contusion. Nat Neurosci 2018 ; 21(4) : 576-588.

- Wahl AS, Buchler U, et al : La stimulation optogénétique de la voie corticospinale intacte du rat après la mort restaure le contrôle moteur par la formation de circuits fonctionnels régionalisés. Nat Commun 2017 ; 8(1) : 1187.

- Zorner B, Bachmann LC, Filli L, et al. : Chasing central plasticité du système nerveux : contribution du système cérébral à la récupération locomotrice chez les rats souffrant de lésions de la moelle épinière. Brain 2014 ; 137(Pt 6) : 1716-1732.

- Filli L, Engmann AK, Zorner B, et al : Bridging the gap : a reticulo-propriospinal detour bypassing an incomplete spinal cord injury. J Neurosci 2014 ; 34(40) : 13399-13410.

- Raineteau O, Schwab ME : Plasticité des systèmes moteurs après une lésion incomplète de la moelle épinière. Nat Rev Neurosci 2001 ; 2(4) : 263-273.

- Harvey LA, Glinsky JV, Bowden JL : The effectiveness of 22 commonly administered physiotherapy interventions for people with spinal cord injury : a systematic review. Cordon spinal 2016 ; 54(11) : 914-923.

- Barriere G, Leblond H, et al. : Rôle éminent du générateur de schémas centraux spinaux dans la récupération de la locomotion après des lésions partielles du cordon spinal. J Neurosci 2008 ; 28(15) : 3976-3987.

- Maier IC, Schwab ME : Sprouting, regeneration and circuit formation in the injured spinal cord : factors and activity. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 2006 ; 361(1473) : 1611-1634.

- Caporale N, Dan Y : Spike timing-dependent plasticity : a Hebbian learning rule. Annu Rev Neurosci 2008 ; 31 : 25-46.

- Yang JF, Musselman KE : Entraînement à la marche au-dessus du sol après une lésion de la moelle épinière : un examen de qui, quoi, quand et comment. J Spinal Cord Med 2012 ; 35(5) : 293-304.

- Alcobendas-Maestro M, Esclarin-Ruz A, et al : Lokomat robotic-assisted versus overground training within 3 to 6 months of incomplete spinal cord lesion : randomized controlled trial. Neurorehabil Neural Repair 2012 ; 26(9) : 1058-1063.

- Fleerkotte BM, Koopman B, et al : The effect of impedance-controlled robotic gait training on walking ability and quality in individuals with chronic incomplete spinal cord injury : an explorative study. J Neuroeng Rehabil 2014 ; 11 : 26.

- Villiger M, Liviero J et al. : Home-Based Virtual Reality-Augmented Training Improves Lower Limb Muscle Strength, Balance, and Functional Mobility following Chronic Incomplete Spinal Cord Injury. Front Neurol 2017 ; 8 : 635.

- Zimmerli L, Jacky M, et al : Increasing patient engagement during virtual reality-based motor rehabilitation. Arch Phys Med Rehabil 2013 ; 94(9) : 1737-1746.

- Mignardot JB, Le Goff CG, et al : A multidirectional gravity-assist algorithm that enhances locomotor control in patients with stroke or spinal cord injury. Sci Transl Med 2017 ; 9(399).

- Biffi E, Beretta E, Cesareo A, et al : An Immersive Virtual Reality Platform to Enhance Walking Ability of Children with Acquired Brain Injuries. Methods Inf Med 2017 ; 56(2) : 119-126.

- Harkema S, Gerasimenko Y, et al. : Effet de la stimulation épidurale du cordon spinal lombo-sacré sur les mouvements volontaires, la station debout et la marche assistée après une paraplégie complète motrice : une étude de cas. Lancet 2011 ; 377(9781) : 1938-1947.

- Gerasimenko YP, Lu DC, et al : Réactivation non invasive du contrôle de la descente motrice après une paralysie. J Neurotrauma 2015 ; 32(24) : 1968-1980.

- Freund P, Schmidlin E, et al : Nogo-A-specific antibody treatment enhances sprouting and functional recovery after cervical lesion in adult primates. Nat Med 2006 ; 12(7) : 790-792.

- Keirstead HS, Nistor G, et al : Human embryonic stem cell-derived oligodendrocyte progenitor cell transplants remyelinate and restore locomotion after spinal cord injury. J Neurosci 2005 ; 25(19) : 4694-4705.

- Lu P, Woodruff G, Wang Y, et al : Croissance axonale à longue distance à partir de cellules souches pluripotentes induites humaines après une lésion du cordon spinal. Neuron 2014 ; 83(4) : 789-796.

- Mothe AJ, Tator CH : Advances in stem cell therapy for spinal cord injury. J Clin Invest 2012 ; 122(11) : 3824-3834.

InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2018 ; 16(3) : 11-15