Un atelier organisé lors des Medidays à Zurich a abordé le thème des douleurs à l’épaule. Comment diagnostiquer et surtout différencier les pathologies les plus courantes à l’aide de l’anamnèse, de l’inspection, des tests de mobilité et de l’imagerie ? Quels sont les avantages de l’infiltration de stéroïdes ? Et quelles sont les autres possibilités de traitement ?

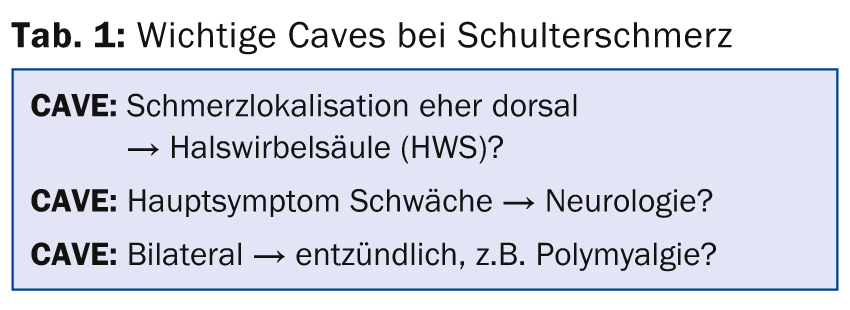

(ag) Selon le Dr Andreas Krebs de l’Hôpital universitaire de Zurich, non seulement l’anamnèse, mais aussi une bonne technique d’examen sont décisives pour un diagnostic correct. Anamnèse et clinique indiquent la voie à suivre pour les examens complémentaires et le traitement ciblé. Une connaissance précise de l’anatomie constitue la base de l’examen clinique. Ils permettent par exemple de réaliser des infiltrations précises. “La localisation de la douleur doit être montrée. Il faut en outre s’enquérir des éventuels déclencheurs et traumatismes, des restrictions de mouvement, des symptômes supplémentaires et de la présence de douleurs nocturnes ou d’une augmentation de la douleur dans certaines positions ou lors de certains mouvements”, explique-t-il. “La localisation classique de la douleur en cas de périarthropathie huméro-scapulaire est ventrale et sur la partie supérieure du bras. L’inspection porte (en comparant les deux côtés du corps) sur les contours/reliefs, les atrophies, les gonflements et les mouvements lors du déshabillage. En principe, il faut toujours se demander et différencier rapidement s’il s’agit d’un problème articulaire ou périarticulaire. Si la mobilité est libre et indolore dans toutes les directions, un problème d’épaule est peu probable. Différentes caves sont à garder à l’esprit (Tab. 1)”.

Les tests globaux actifs comprennent l’élévation, la prise du tablier et de la nuque (si elle est possible sans problème, de manière symétrique et indolore, une pathologie de l’épaule plus pertinente est peu probable).

Passivement, la mobilité et l’instabilité articulaires/capsulaires peuvent être vérifiées en comparant les côtés. Il faut toujours commencer par le côté sain et fixer la scapula avec une main (chez le patient assis). En outre, des tests sélectifs sont utilisés (test d’impingement de préférence selon Hawkins, test des tendons, test Bodycros pour la pathologie de l’articulation AC).

Principaux diagnostics différentiels

Le diagnostic différentiel peut être établi entre une pathologie périarticulaire (par ex. le syndrome d’impingement, cause la plus fréquente de douleurs de l’épaule et du bras), une capsulite adhésive (appelée “frozen shoulder”), une pathologie articulaire (gléno-humérale) comme l’omarthrose, une articulation AC (par ex. arthrose, arthrite) et des formes particulières comme l’amyotrophie névralgique de l’épaule. Cette dernière se manifeste cliniquement, par exemple, par des douleurs aiguës très intenses à l’épaule, même au repos et avec une mobilité totalement libre (douleur non liée au mouvement). Elle touche plus souvent le côté droit du corps et est particulièrement présente chez les hommes jeunes. Après quelques heures ou quelques jours, la douleur devient récurrente et s’accompagne de parésies, puis d’atrophies musculaires. La thérapie ne peut s’attaquer qu’aux symptômes.

Impingement ou “frozen shoulder” ?

“Le premier message à retenir est que l’épaule gelée limite en premier lieu la rotation externe. Dans le cas du syndrome d’impingement, la mobilité passive est meilleure que la mobilité active, c’est-à-dire qu’en cas de limitation douloureuse du mouvement, la rotation externe passive en adduction permet de faire une distinction fiable entre un impingement et un problème articulaire/capsulaire”, a expliqué le Dr Krebs.

Le syndrome d’impingement est un syndrome de pincement des tendons (le plus souvent le tendon du supraspinatus). Elle prend naissance au niveau sous-acromial et peut donc être traitée par une infiltration sous-acromiale de stéroïdes (40 mg de Kenacort® ou 7 mg de Diprophos®). La médication perorale est généralement décevante et la physiothérapie n’a qu’un intérêt limité (pour le centrage de la tête humérale).

La “frozen shoulder” est une inflammation de la capsule articulaire avec rétraction secondaire et enraidissement consécutif de l’articulation de l’épaule. Elle s’accompagne de douleurs (y compris la nuit) et d’une limitation croissante des mouvements. La cause n’est souvent pas claire, il s’agit en premier lieu d’autres pathologies de l’épaule. Une “épaule gelée” peut par exemple être secondaire à un symptôme d’impingement de longue durée et à une limitation des mouvements qui passe inaperçue. Le traitement exige d’abord un traitement anti-inflammatoire, de préférence par infiltration intra-articulaire de stéroïdes. Ce n’est qu’ensuite, c’est-à-dire lorsque l’inflammation a disparu et que la douleur est passée au second plan, qu’une lente amélioration des mouvements par la physiothérapie est utile.

Imagerie

La radiographie conventionnelle indique la présence d’une omarthrose, d’une lésion traumatique ou d’une pathologie osseuse et révèle la présence de calcifications ou de goulots d’étranglement dans l’espace sous-acromial.

L’échographie est utile pour la détection d’un épanchement (bourse, gléno-humérale, AC), d’une calcification, d’une lésion tendineuse (dans des mains expertes, la sensibilité aux lésions pertinentes est identique à celle de l’IRM) et, dans une moindre mesure, d’une pathologie osseuse. Il peut également indiquer la localisation pour une ponction/infiltration ciblée.

L’arthro-IRM est utilisée en préopératoire et renseigne sur une éventuelle lésion tendineuse non transmurale, sur les lésions du labrum/SLAP (labrum supérieur d’avant en arrière) et sur les lésions cartilagineuses circonscrites.

“L’examen complémentaire le plus productif est l’échographie – le meilleur traitement et le plus ciblé est l’infiltration de stéroïdes. Cependant, si l’indication est bonne et que l’orthopédiste de l’épaule est expérimenté, il ne faut pas priver les personnes âgées d’une opération”, a conclu l’expert dans son exposé.

Source : “Schulterschmerzen in der Praxis”, atelier aux Medidays, du 1er au 5 septembre 2014, Zurich

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2014 ; 9(9) : 42-43