Dans le cadre de l’édition de cette année Congrès suisse d’oncologie et d’hématologie (SOHC), Bernhard Gerber, médecin-chef du service d’hématologie de l’hôpital régional de Bellinzone, a présenté son expérience et ses connaissances en matière de coagulopathie dans le cadre du COVID-19. Il a fait part de la situation au Tessin, des possibilités de traitement et des études en cours.

En tant que canton italophone géographiquement proche de Bergame, le Tessin a été particulièrement touché lors de la première vague de la pandémie Corona en mars. En plus du nombre élevé de cas, qui a constitué un défi majeur pour les médecins et le personnel soignant, près de la moitié des personnes travaillant dans le secteur de la santé sont originaires de l’étranger proche et beaucoup d’entre elles sont des frontaliers. Actuellement, le nombre de résultats de tests positifs signalés au Tessin est également supérieur à celui de la Suisse alémanique [1]. On remarque en particulier que de l’autre côté du Gothard, les personnes âgées sont proportionnellement plus nombreuses à être infectées par le virus. Ainsi, les personnes de plus de 70 ans représentent près d’un quart de toutes les personnes concernées au Tessin, contre 13% en Suisse – un facteur important si l’on considère que l’âge et la fragilité ont tous deux une influence significative sur le taux de mortalité. Le Dr Gerber, qui se trouvait et se trouve toujours au cœur de cette situation critique, a fait part de ses impressions et a donné un aperçu de la recherche scientifique sur la coagulopathie provoquée par le SRAS-CoV-2.

COVID-19 : pas une simple maladie pulmonaire

En tant que médecin chef du service d’hématologie de l’hôpital de Bellinzone, le Dr Gerber se souvient très bien du jour où il a été contacté par le professeur Casini de Genève au sujet d’un lien possible entre les infections par le SRAS-CoV-2 et l’augmentation du nombre de thromboses. C’était le 25 mars 2020. Jusqu’à cette date, il n’avait pas remarqué d’augmentation du risque de thrombose chez les patients COVID-19. Mais ce qui s’en est suivi, c’est un flot d’informations sur la coagulopathie associée au virus, qui a surtout inondé les médias sociaux. Du côté scientifique, en revanche, les données fiables ont été rares. Dans cette situation extrêmement incertaine, plusieurs experts italiens et suisses ont décidé conjointement d’intégrer une prophylaxie de la thrombose dans le traitement à partir d’avril. L’énoxaparine a été utilisée, en particulier chez les patients hospitalisés, et l’évolution des D-dimères a été suivie de près. Une augmentation rapide des D-dimères en laboratoire était considérée comme une indication pour un dosage plus élevé du traitement antithrombotique. Une prophylaxie de la thrombose a également été envisagée pour les patients ambulatoires.

L’analyse de ce premier traitement hématologique pour les personnes atteintes de COVID-19 a montré que, parmi les 270 patients traités, aucune coagulopathie intravasculaire disséminée ou thrombocytopénie induite par l’héparine n’est survenue, mais que 14 personnes ont subi des hémorragies graves et que 3 sont même décédées des suites de la perte de sang. Le Dr Gerber considère comme exceptionnel le schéma des hémorragies, presque exclusivement rétropéritonéales ou musculaires et survenant après plus de deux semaines d’hospitalisation. L’examen plus approfondi des données provenant des unités de soins intensifs a également permis de constater que, bien que l’incidence des thromboses veineuses profondes ait diminué sous anticoagulation, de nombreux patients continuaient à souffrir de thromboses associées au cathéter, en particulier de la veine jugulaire. En outre, les saignements ont été plus nombreux avec une dose thérapeutique plus élevée d’anticoagulant et avec un traitement antiagrégant plaquettaire supplémentaire.

Après avoir utilisé pour la première fois des médicaments anticoagulants dans le traitement des patients COVID-19 en Suisse, les médecins se sont donc retrouvés l’été dernier face à une situation où l’anticoagulation à dose thérapeutique semblait entraîner un risque trop élevé de saignement. D’autre part, la demande d’un traitement adéquat de la coagulopathie était forte. En guise de compromis, une anticoagulation à dose prophylactique moyenne ou élevée n’excédant pas dix jours a été utilisée chez les patients hospitalisés lorsque cela était possible.

Le SRAS-CoV-2 et les anticorps antiphospholipides

Afin d’éclaircir un peu la situation qui reste relativement floue, le Dr Gerber et ses collègues ont non seulement étudié les avantages et les risques de l’anticoagulation, mais ont également tenté de comprendre les mécanismes pathologiques pertinents. C’est là que les anticorps antiphospholipides (aPL AK) sont entrés en jeu. Ainsi, sur la base d’une publication dans le New England Journal of Medicine ne portant que sur trois patients, 157 personnes atteintes de lupus anticoagulant et d’aPL AK ont été systématiquement examinées à l’hôpital tessinois La Carità (2). Alors que le lupus anticoagulant a été détecté chez 41,6% des patients, environ 15% des personnes examinées ont été testées positives aux anticorps aPL. Un premier suivi a été effectué au bout de trois mois. Les données recueillies sont toujours en cours d’évaluation, mais le ratio lupus/antioagulant semble diminuer au fil du temps, alors que le titre d’aPL AK était stable ou en légère augmentation dans les premières analyses.

Anticoagulation, oui ou non ?

Indépendamment de la recherche des causes, les données de Lausanne montrent qu’après l’introduction de l’anticoagulation chez les patients COVID-19 hospitalisés, le taux d’incidents thromboemboliques a diminué de manière significative, passant de 7,7 à 3,4 pour 1000 jours-patients. Les données sont encore plus claires si l’on considère isolément la situation des personnes concernées par les soins intensifs. Ainsi, dans ce groupe de patients, le taux d’événements thromboemboliques est passé de 18,5 pour 1000 patients-jours en mars à 4,9 pour 1000 patients-jours en avril. Chez les patients suivis en ambulatoire, l’anticoagulation nouvellement introduite n’a permis de réduire le taux d’incidents que de 6,8 à 5,2 pour 100 présentations.

Outre ces données impressionnantes et inédites, le Dr Gerber a également présenté des résultats d’études prometteurs sur la valeur des D-dimères dans le diagnostic. Ainsi, des valeurs inférieures à 2000 ng/ml présentaient une valeur prédictive négative de 100% pour les thromboembolies veineuses et une augmentation correspondante était un très bon prédicteur de l’imminence d’un diagnostic d’événement. Le plus souvent, les D-dimères augmentaient lentement environ cinq jours avant le diagnostic par imagerie.

Nouvelle vague, nouvelles recommandations, nouvelles études

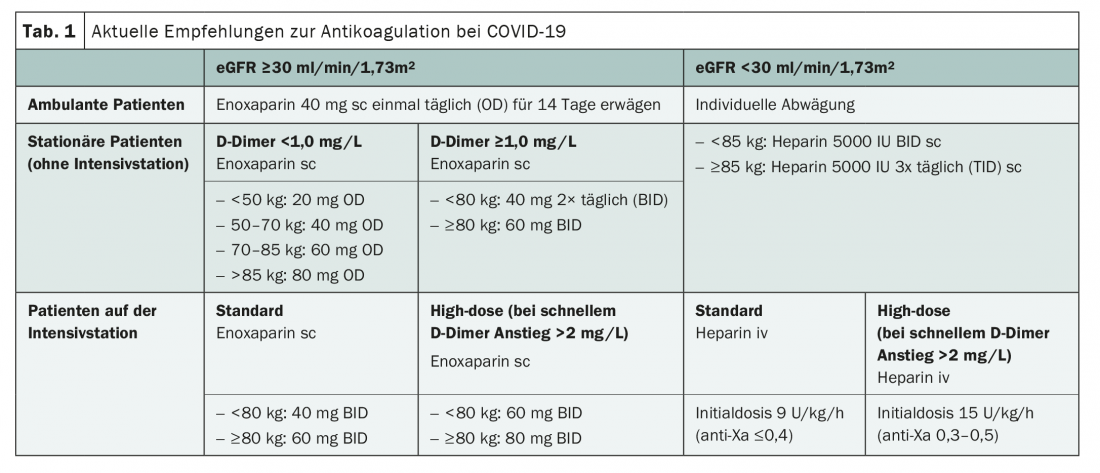

Sur la base des résultats obtenus au Tessin et au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) , et en tenant compte de la littérature actuelle, le Dr Gerber a également présenté de nouvelles recommandations en matière d’anticoagulation pour la nouvelle vague COVID-19 (tab. 1). Celles-ci prévoient un traitement adapté aux niveaux de D-dimères pour les patients hospitalisés. Il a souligné à plusieurs reprises que, dans la mesure du possible, une dose prophylactique élevée devrait être réduite à une dose prophylactique régulière au bout de dix jours au maximum afin de prévenir les complications hémorragiques.

Deux études cliniques sont actuellement en cours, qui visent à mieux caractériser la coagulopathie et son traitement optimal. D’une part, l’essai COVID-HEP de Genève compare une thromboprophylaxie à une anticoagulation thérapeutique chez des patients hospitalisés. D’autre part, l’étude zurichoise OVID Trial examine les bénéfices d’une thromboprophylaxie chez 1000 patients ambulatoires. Avec les nouvelles connaissances, les recommandations subiront certainement quelques modifications.

Source : Swiss Oncology & Hematology Congress 18-21.11.2020, On Demand Session “COVID-19 and Hemostasis – Swiss experience : APL, bleeding, thrombosis, and thromboprophylaxis”, PD Dr. med. Bernhard Gerber, médecin-chef en hématologie à l’Hôpital régional de Bellinzone, publié en ligne le 9.11.2020

Littérature :

- Office fédéral de la santé publique OFSP : Covid-19 Suisse : Informations sur la situation actuelle, état au 13 novembre 2020. www.covid19.admin.ch/de (dernier accès le 14.11.2020)

- Zhang Y, et al : Coagulopathy and Antiphospholipid Antibodies in Patients with Covid-19. N Engl J Med 2020 ; 382(17) : e38.

InFo ONKOLOGIE & HÄMATOLOGIE 2020 ; 8(6) : 34-35 (publié le 10.12.20, ahead of print)