Comment le système immunitaire évolue-t-il au cours de la vie et quel est l’impact de ces changements sur le développement et le traitement de la sclérose en plaques ? Les réponses à ces questions et à d’autres questions similaires ont été données par les professeurs Amit Bar-Or (USA) et Jiwon Oh (CAN) dans le cadre d’un symposium.

“Au cours des 25 dernières années, le traitement de la sclérose en plaques a radicalement changé”, a déclaré le professeur David Bates (Royaume-Uni), président du symposium. “Cela a également permis d’améliorer l’espérance de vie des patients”. Il y a donc, selon lui, de plus en plus de patients atteints de sclérose en plaques (SEP) à un âge avancé. De plus, la proportion de patients chez qui la maladie est diagnostiquée à plus de 60 ans augmente. “A l’autre extrémité du spectre des âges, de plus en plus d’enfants sont diagnostiqués avec des maladies démyélinisantes acquises, y compris des enfants atteints de SEP”, a poursuivi le professeur Bates. Enfin, entre les deux extrêmes de l’âge se trouve une phase de la vie où le planning familial joue également un rôle central pour de nombreux patients. Cela est également important dans le contexte de la SEP et de son traitement.

Peu d’options thérapeutiques pour les patients pédiatriques

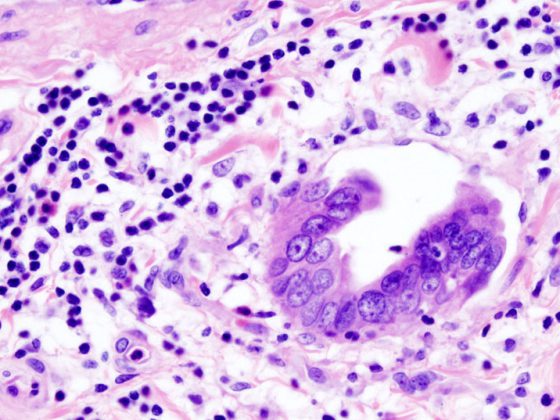

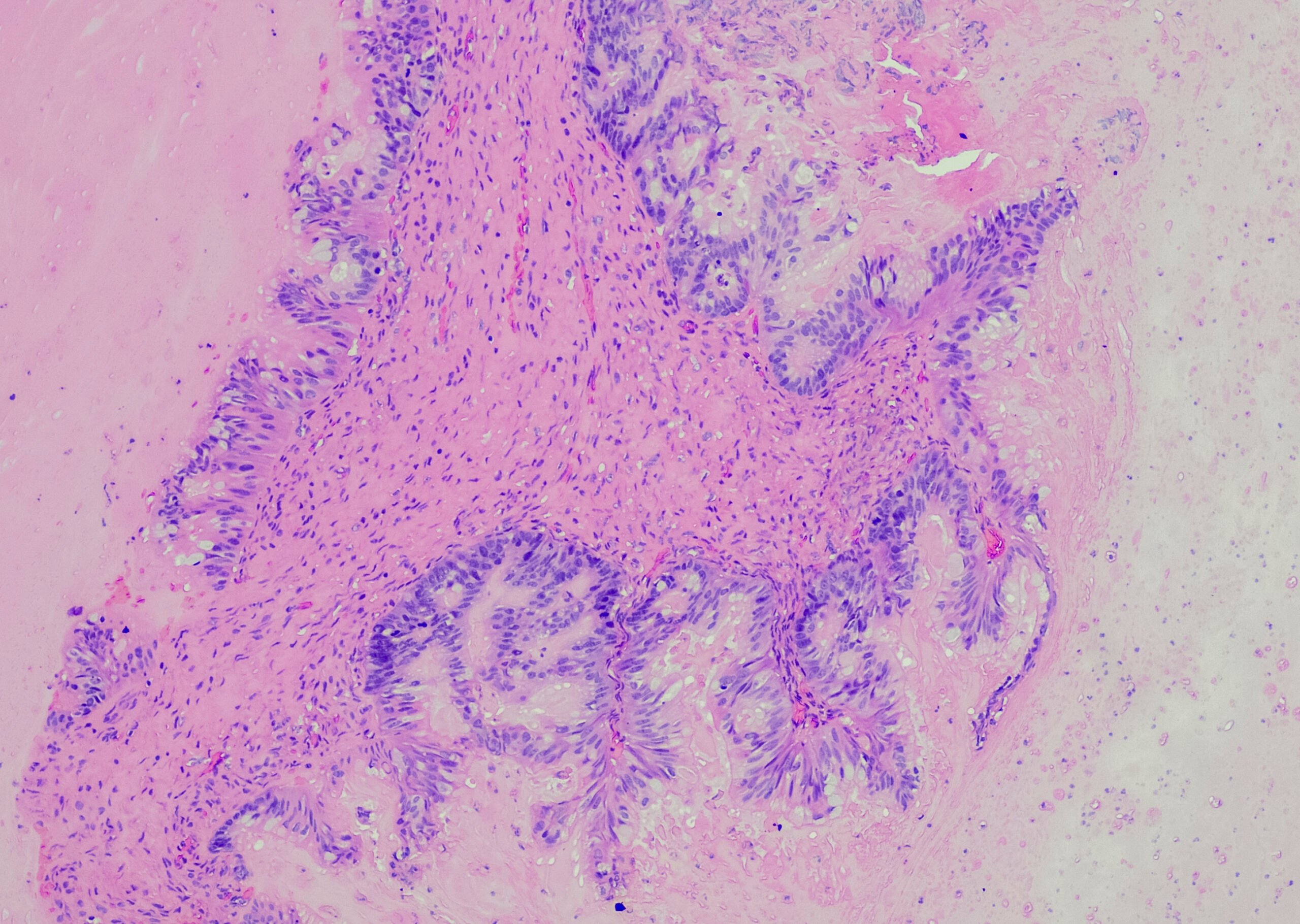

Amit Bar-Or (États-Unis), le concept de développement de la SEP à l’âge adulte repose sur l’hypothèse que l’interaction de multiples gènes et facteurs environnementaux entraîne, au fil du temps, une régulation déficiente du système immunitaire en périphérie et une réponse immunitaire ciblée, ce qui entraîne les modifications typiques de la SEP. “Même s’il est possible que le même nombre de gènes soit impliqué dans le développement de la SEP pédiatrique, la période d’exposition aux facteurs environnementaux est certainement plus courte”, a indiqué l’orateur. De plus, une des tâches fondamentales du système immunitaire est de réagir à toutes sortes d’influences. “Mais ce faisant, il se modifie. Il peut donc être difficile de distinguer ces changements physiologiques – qui ne constituent pas une cible thérapeutique potentielle – des changements pathologiques. En raison de leur âge, le nombre de ces modifications est encore plus faible chez les enfants, ce qui peut faciliter les recherches”. Des études ont ainsi permis de découvrir que certaines sous-populations de cellules T anormales étaient détectables chez les enfants atteints de SEP [1].

“Si un enfant développe une SEP, cela se produit généralement à la puberté”, a expliqué le professeur Jiwon Oh (CAN). Comme pour les patients adultes, la SEP pédiatrique toucherait beaucoup plus de filles que de garçons. Si le taux de poussées est élevé dans la phase initiale de la maladie, il est corrélé à un mauvais pronostic [2,3]. “Au cours des dix premières années de la SEP, les patients pédiatriques développent rarement des handicaps physiques. Mais à plus long terme, le handicap irréversible apparaît dix ans plus tôt chez ces patients que chez ceux dont la maladie se manifeste à l’âge adulte”, poursuit le professeur Oh. “Cependant, des changements cognitifs se produisent dès la première année de la maladie et peuvent progresser rapidement en l’absence de traitement”. C’est pourquoi l’objectif thérapeutique chez les patients pédiatriques atteints de SEP est l’arrêt précoce de l’activité de la maladie [4]. Cependant, il n’existe pratiquement aucune option thérapeutique pour les enfants. Différents traitements modificateurs de la maladie (DMT), tels que le peginterféron bêta-1a, le diméthylfumarate, le tériflunomide et également l’alemtuzumab, font actuellement l’objet d’études chez les patients pédiatriques.

L’efficacité et la sécurité à long terme sont importantes

La mise en place précoce d’un traitement est indiquée non seulement pour les patients pédiatriques, mais aussi pour les patients adultes atteints de SEP, car le délai entre le diagnostic et le début du traitement a une influence sur la progression de la maladie [5]. “Le choix d’un traitement très efficace permet de mieux contrôler la progression, mais peut exposer le patient à un risque plus élevé d’effets secondaires”, a expliqué le professeur Oh. Des données sur l’utilisation et la sécurité à long terme de plusieurs DMT sont désormais disponibles. Parmi les données présentées à l’ECTRIMS figuraient celles relatives à la sécurité et à l’efficacité du fumarate de diméthyle dans la SEP rémittente sur une durée de traitement de 10 ans [6]. Au cours de cette période, 73% des patients n’ont pas eu de poussée ou n’en ont eu qu’une seule. Le taux de poussée annuel ajusté des années 0 à 10 est de 0,107. À l’année 10, 79 % des patients présentaient un EDSS ≤3,5. 64% des patients n’ont pas eu de progression confirmée de leur handicap au cours des dix années. De plus, sur l’ensemble de la période, aucun résultat de sécurité nouveau ou inattendu n’a été observé. Le taux d’infections graves et de malignités est resté stable.

La situation de vie influence le choix du traitement

La partie suivante du symposium était consacrée à la SEP et à la grossesse. On sait qu’il y a une réduction substantielle du taux de poussées pendant la grossesse [7]. Cela s’explique d’une part par des modifications du système immunitaire maternel induites par les hormones. D’autre part, les antigènes fœtaux interagissent directement avec le système immunitaire maternel et induisent la production de cellules T régulatrices [7]. En ce qui concerne le choix du traitement chez les patientes atteintes de SEP, le professeur Oh a déclaré : “Le choix initial d’un traitement est influencé, entre autres, par le fait qu’une grossesse est prévue ou non prochainement. En outre, la patiente doit être informée des médicaments pour lesquels une période de lavage doit être effectuée et de la durée de cette période”. Elle a également rappelé qu’il n’y avait pas encore suffisamment de données issues d’études prospectives sur le déroulement de la grossesse pour la plupart des médicaments disponibles. “Nous disposons de données relativement importantes et également assez rassurantes issues de différents registres concernant les substances plus anciennes – les interférons bêta et l’acétate de glatiramère”, a-t-elle déclaré.

Pas de directives pour le traitement des patients âgés atteints de SEP

Enfin, le symposium s’est terminé par une discussion sur les patients âgés atteints de SEP. Une hypothèse est que chez ces patients, les modifications du système immunitaire liées à l’âge et au traitement ont un effet (super)additif et que les processus physiologiques d’immunosénescence et d’inflammation-vieillissement sont ainsi accélérés [8]. Les données d’une méta-analyse plaident également en faveur d’une absence d’effet des DMT chez les patients de plus de 53 ans. “Les résultats d’une analyse de sous-groupe des études pivots sur le fumarate de diméthyle dans la SEP rémittente ont toutefois montré un effet clair sur différents paramètres IRM de l’activité de la maladie, même chez les patients de plus de 40 ans”, a fait remarquer le professeur Oh. “Des résultats similaires ont été obtenus avec le peginterféron bêta-1a chez les patients de plus de 50 ans, mais le nombre de patients était relativement faible”. Comme procédure dans la pratique quotidienne, le professeur Oh a recommandé de ne commencer un DMT chez les patients âgés de 55 ans et plus qu’en cas de SEP manifestement active (cliniquement et à l’IRM). “Si un patient de plus de 55 ou 60 ans semble cliniquement stable sous DMT, il n’existe malheureusement pas de bonnes directives sur la question de savoir si le traitement doit être poursuivi ou non”. Il n’est pas non plus clair de savoir comment procéder chez un patient dont le handicap progresse alors que l’imagerie ne montre aucun signe d’activité de la maladie et qu’aucune poussée n’apparaît. “Personnellement, je prends une décision au cas par cas”, a déclaré le professeur Oh.

Source : Symposium “From pediatric MS to immunosenescence – an interactive discussion”. 35e Congrès du Comité européen pour le traitement et la recherche sur la sclérose en plaques, 13 septembre 2019, Stockholm/S.

Littérature :

- Mexhitaj I et al. Sous-ensembles de cellules T effectrices et régulatrices anormales dans la sclérose en plaques pédiatrique. Brain 2019 ; 142 : 617-632.

- Chitnis T, et al : Essai du fingolimod versus interféron bêta-1a dans la sclérose en plaques pédiatrique. N Engl J Med 2018 ; 379 : 1017-1027.

- Alroughani R, Boyko A : Sclérose en plaques pédiatrique : une revue. BMC Neurol 2018 ; 18 : 27.

- McGinley M, Rossman IT, et al. : Bringing the HEET : The Argument for High-Efficacy Early Treatment for Pediatric-Onset Multiple Sclerosis. Neurotherapeutics 2017 ; 14 : 985-998.

- Kavaliunas A, et al : Importance de l’initiation précoce du traitement dans l’évolution clinique de la sclérose en plaques. Mult Scler. 2017 ; 23 : 1233-1240.

- Gold R, et al. : Sécurité et efficacité globales sur 10 ans de traitement par le fumarate de diméthyle à libération prolongée chez des patients atteints de sclérose en plaques en phase de rémission. Ectrims 2019 ; Abstract P1397.

- Patas K, et al : Pregnancy and multiple sclerosis : feto-maternal immun cross talk and its implications for disease activity. J Reprod Immunol 2013 ; 97 : 140-146.

- Schweitzer F, et al : Age and the risks of high-efficacy disease modifying drugs in multiple sclerosis. Curr Opin Neurol 2019 ; 32 : 305-312.

InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2020 ; 18(1) : 38-39 (publié le 28.1.20, ahead of print)