Les varices sont un problème très répandu. Dans les sociétés occidentales, près d’un tiers des adultes sont concernés. Des symptômes non spécifiques, parfois attribués à tort aux varices, conduisent finalement ces patients chez leur médecin généraliste, où ils devraient être examinés en détail et informés des options thérapeutiques possibles.

(ag) Les varices sur les jambes, également appelées varicosités, sont principalement dues à une faiblesse héréditaire du tissu conjonctif qui affaiblit la paroi et les valvules des veines, ce qui provoque un reflux de sang principalement dans les veines superficielles des jambes. Chez les personnes en bonne santé, les veines profondes sont pressées à chaque contraction musculaire et le sang s’écoule vers le cœur. Le reflux est empêché par les valvules veineuses qui fonctionnent. Les muscles se relâchent alors, ce qui crée une aspiration qui amène le sang des veines superficielles et profondes. Les varices, quant à elles, présentent des valvules et des modifications de la paroi endommagées ou incapables de se fermer, ce qui permet au sang de refluer vers le pied plutôt que vers le cœur. La plupart du temps, c’est donc une combinaison de problèmes hémodynamiques, d’altérations de la paroi et des valves qui est responsable de cette affection. Les facteurs de risque qui influencent l’apparition de varices sont la position debout ou assise prolongée, la sédentarité, l’excès de chaleur, la grossesse, l’obésité, le sexe et l’âge.

La varicose tronculaire, qui affecte l’une des veines principales, est souvent associée à la varicose des branches latérales. En revanche, la varicose variqueuse/réticulaire se présente généralement sous la forme d’un réseau en toile d’araignée, dû à de petites dilatations veineuses presque parallèles situées juste sous la peau. Les télangiectasies peuvent également provoquer des troubles et ne doivent donc pas être considérées exclusivement comme un problème esthétique.

La veine saphène interne est la plus fréquemment touchée par les varices. Elle passe par l’intérieur du pied, le bas de la jambe et la cuisse jusqu’à l’aine, où elle se jette dans le système veineux profond.

Quelles sont les complications ?

Malgré l’hypertension veineuse, de nombreuses personnes ne ressentent pas les varices comme un handicap physique majeur. En outre, l’étendue de la varicose n’est pas directement liée aux symptômes. Cependant, elles peuvent devenir un problème esthétique (veines sinueuses et dilatées proéminentes, coloration bleutée à brunâtre de la peau, en particulier sur la partie interne de la jambe). En outre, des sensations de lourdeur ou de tension, de piqûres, de coupures ou de “fourmis” dans les jambes, des démangeaisons et des douleurs apparaissent, de plus en plus souvent le soir ou après une longue station debout. Les varices ont en outre tendance à s’enflammer. La thrombophlébite superficielle est une complication possible de la varice, avec un risque faible mais réel de thrombose veineuse profonde, surtout si la phlébite superficielle s’étend à la cuisse. Le traitement d’une telle thrombophlébite fait appel à des analgésiques anti-inflammatoires.

Les voies du diagnostic

Bien qu’un médecin généraliste puisse vérifier la taille et l’étendue des varices, de préférence en position debout et dans de bonnes conditions d’éclairage, afin de déterminer si elles appartiennent au système de la grande ou de la petite veine saphène, il doit les adresser à un spécialiste vasculaire pour un traitement et un examen précis.

Une anamnèse minutieuse est très importante, car de nombreux patients se plaignent de symptômes qui ne sont pas dus aux varices. Il n’est pas nécessaire de déterminer la localisation exacte de l’insuffisance veineuse dans le cadre de la pratique de la médecine générale, car les tests cliniques sont imprécis et l’échographie Doppler peut être réalisée par des spécialistes des vaisseaux.

Que peut-on faire pour y remédier ?

En principe, une maladie chronique ne peut pas être guérie. Le traitement des varices doit être envisagé en cas de saignements, de modifications de la peau (par exemple, eczéma ou lipodermatosclérose floride avec des tissus sous-cutanés durcis) et d’ulcères. Afin de pouvoir prendre une décision adéquate pour un traitement donné, il faut toujours tenir compte de la situation personnelle du patient. Les patients âgés sont plus souvent sclérosés, tandis que les jeunes sont plus susceptibles d’être opérés, car ils ont une espérance de vie plus longue.

Les bas de compression restent le pilier principal du traitement. Dans l’ensemble, il existe de nombreuses options pour traiter les varices :

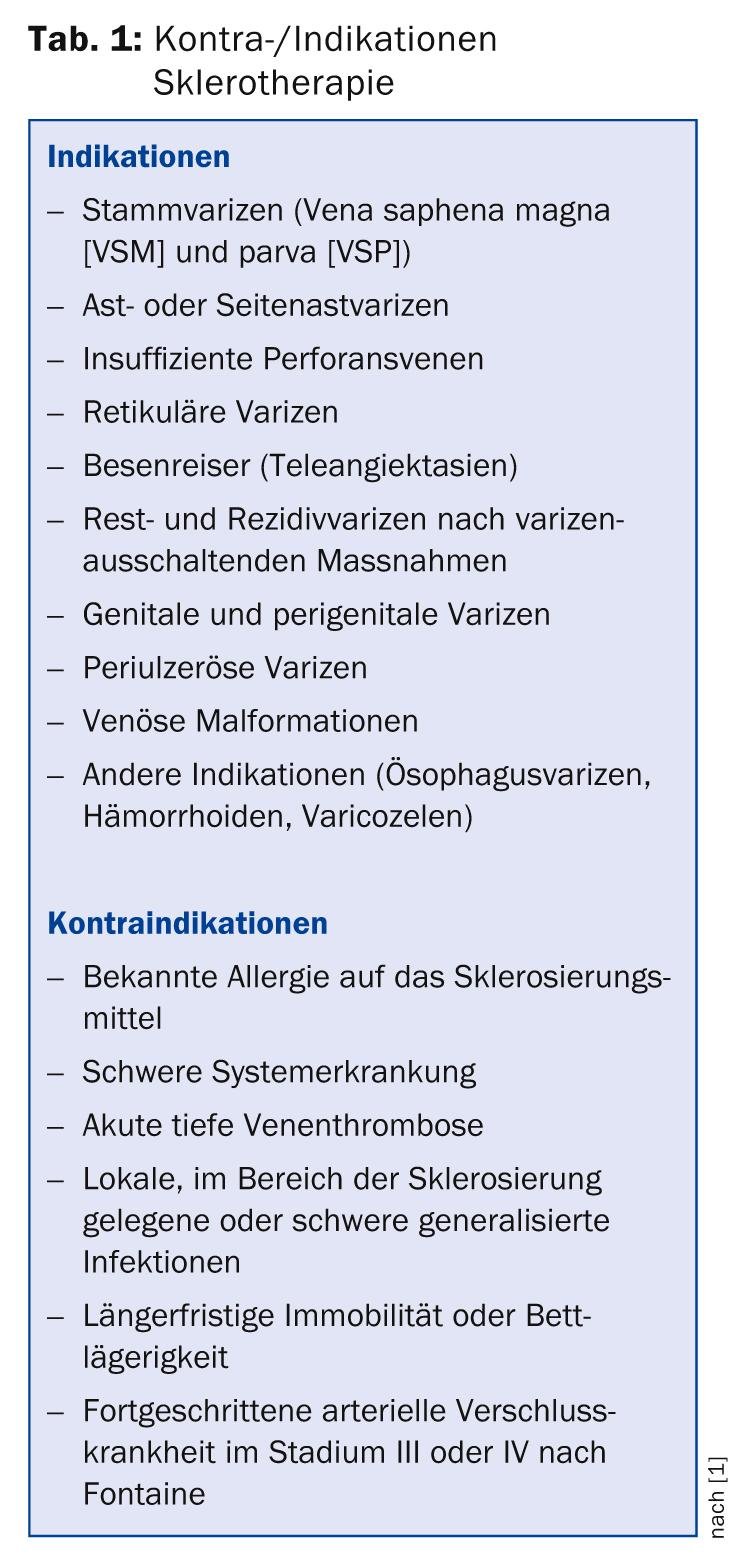

Sclérothérapie : il s’agit de scléroser les varices en injectant un produit sclérosant (généralement du tétradécyl de sodium ou du polidocanol). L’endothélium des vaisseaux est ainsi endommagé. Si la sclérothérapie réussit, les veines se transforment à long terme en un cordon de tissu conjonctif. On ne fixe donc pas comme objectif la thrombose du vaisseau, mais la transformation définitive en un cordon fibreux qui ne peut pas se recanaliser et dont le résultat fonctionnel correspond à une ablation chirurgicale. Il s’agit de traiter la varicose et de prévenir les complications éventuelles. Les symptômes préexistants peuvent être atténués ou supprimés, et l’hémodynamique pathologiquement altérée peut être améliorée. En principe, tous les types de varices peuvent être sclérosés. Les indications et contre-indications sont présentées dans le tableau 1. Il s’agit du traitement de choix, en particulier pour les petites varices (varices réticulaires/veines de Béziers). Elle est efficace dans ce cas et est également judicieuse pour des raisons de coûts. Pour les varices tronculaires, on a plutôt recours au stripping chirurgical et aux procédures thermiques endoveineuses.

En principe, la sclérothérapie est efficace et présente peu d’effets secondaires lorsqu’elle est pratiquée dans les règles de l’art. Les effets indésirables possibles sont des réactions allergiques (dermatite, urticaire de contact, érythème), des nécroses cutanées (risque principal), des pigmentations (qui disparaissent généralement lentement), un matage téléangiographique (réaction individuelle, peut également survenir après une excision chirurgicale), une lésion des nerfs, scotomes scintillants, symptômes de type migraineux (en particulier avec la variante mousse), réaction sclérosante excessive (et thrombophlébite), collapsus orthostatique ou thromboembolie (cas très rares et exceptionnels, risque accru en cas d’utilisation de volumes plus importants ou de concentrations plus élevées).

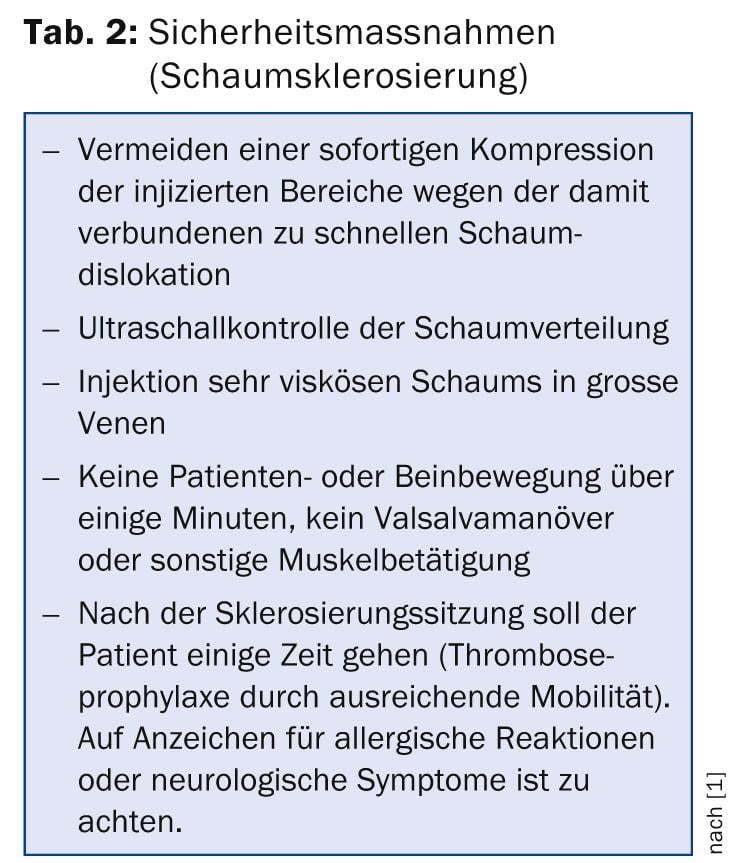

La sclérothérapie à la mousse consiste à faire mousser le produit sclérosant avec des gaz/de l’air. Dans le vaisseau, cette mousse se propage rapidement et pousse le sang sur le côté, ce qui entraîne un spasme veineux et une oblitération plus efficace de longs segments de veines superficielles. Pour contrôler la position de l’aiguille d’injection dans la varice et surveiller la propagation de la mousse sclérosante, on utilise l’échographie duplex. Le tableau 2 résume les autres aspects de la sécurité.

Les deux formes de sclérothérapie sont suivies d’un traitement de compression avec des bandages ou des bas de contention.

Procédures chirurgicales : Le stripping est utilisé depuis 1906 pour traiter les varices. De petites incisions (varidectomie latérale, mini-phlébectomie) sont pratiquées sur la face interne de la jambe et la veine dilatée est retirée à l’aide d’une sonde. Au préalable, la veine et ses petites branches latérales sont paralysées.

La chirurgie veineuse conventionnelle consiste donc généralement à interrompre la connexion entre la grande veine saphène et la veine fémorale au niveau de l’aine (crossectomie), avec une phlébectomie des branches secondaires variqueuses et un stripping de la grande veine saphène. Les effets secondaires possibles sont les hématomes, qui peuvent être importants en postopératoire en cas de varices importantes ou de surpoids. Mais dans l’ensemble, le risque opératoire est faible et l’intervention est techniquement simple.

En raison de prédispositions génétiques, la tendance à la formation de nouvelles varices persiste, mais rarement dans les mêmes proportions qu’avant l’intervention.

Procédures endoveineuses/thermiques : Les procédures thermiques endoveineuses sont peu invasives. Dans ce cas, un cathéter est introduit dans la grande veine saphène par une ponction au niveau du genou. Il est ensuite avancé vers l’aine par guidage ultrasonique, ce qui évite de devoir pratiquer une incision dans l’aine et rend les hématomes postopératoires moins probables. La veine est ensuite progressivement fermée. Ces techniques peuvent tout à fait faire disparaître les varices, mais la majorité d’entre elles nécessitent toujours une sclérothérapie ou une phlébectomie.

La thérapie par radiofréquence est réalisée à l’aide d’une sonde de radiofréquence (VNUS). La chaleur générée à l’extrémité de la sonde entraîne une coagulation lors de la procédure de retrait. La technique est réalisée sous anesthésie locale ou générale.

La thérapie au laser offre une alternative au stripping des veines. Un fin filament laser est inséré dans la veine variqueuse. Ensuite, le médecin envoie de l’énergie laser via la fibre optique, ce qui permet, en se retirant, d’obturer la veine concernée. La plupart du temps, cette procédure ne dure pas plus d’une heure. Souvent, de petites branches latérales restent ouvertes, qui peuvent à nouveau transporter du sang par la suite et devenir des varices (taux de récidive plus élevé que le stripping).

Thérapie de contention : la thérapie de contention est la pierre angulaire du traitement et accompagne presque toutes les variantes thérapeutiques. La compression extérieure crée une butée pour les muscles. Cela permet d’améliorer le débit de la pompe musculo-veineuse. Les bas de contention doivent être adaptés individuellement par un professionnel. Après un peu plus de six mois, le bas perd généralement de sa force et doit être remplacé.

Sources :

- AWMF en ligne : Lignes directrices de la Société allemande de phlébologie. Traitement sclérosant de la varicose (CIM 10 : I83.0, I83.1, I83.2, I83.9). Dernière mise à jour : 05/2012.

- Poniewass N : Traitement des varices : L’ancien traitement bat le laser. Spiegel online 21. 09. 2011.

- Wülker A : Les varices et leur traitement. Quelles sont les procédures utilisées aujourd’hui ? Ars Medici 2007 ; 8 : 429-430.

- Rohner H (Interview) : Insuffisance veineuse chronique : que se passe-t-il après la chirurgie des varices ? Ars Medici 2013 ; 21 : 1083-1084.

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2014 ; 9(4) : 6-7