Derrière ce terme générique se cachent des maladies métaboliques de l’hémibiosynthèse extraordinairement hétérogènes du point de vue de la génétique moléculaire et principalement héréditaires, qui sont diagnostiquées et différenciées par des modèles biochimiques spécifiques de porphyrines et de précurseurs de porphyrines dans l’urine, les selles et le sang. Il existe un large éventail de symptômes différents, mais la grande majorité des porteurs du gène ne présentent aucun symptôme.

Toutes les porphyries sont dues à un trouble métabolique héréditaire de l’hémibiosynthèse dans le foie ou les érythrocytes. Il existe un mode de transmission autosomique dominant. La formation de l’hème à partir de la glycine et du succinyl-CoA se déroule en 8 étapes enzymatiques, chacune pouvant être affectée par un défaut génétique. En conséquence, il y a une accumulation de porphyrines ou de leurs précurseurs et une augmentation de leur excrétion [1,2]. Bien que seuls 20 à 30% des porteurs du défaut deviennent symptomatiques (typiquement entre 20 et 40 ans), il existe des formes massives qui mettent en jeu le pronostic vital, notamment la porphyrie aiguë intermittente, dont les crises se caractérisent par une triade de symptômes comprenant des douleurs abdominales, des symptômes cardiaques et neuropsychiatriques [1–3].

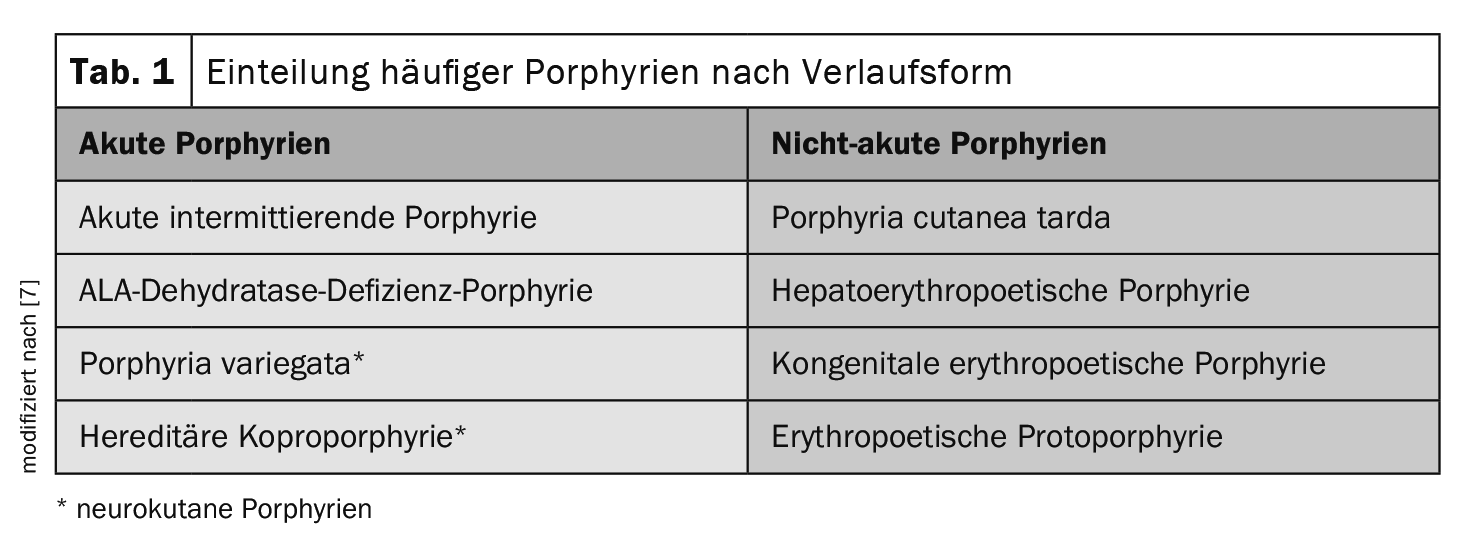

Classification

La CIM-10 établit une distinction entre les porphyries érythropoïétiques (dont le lieu principal de formation est la moelle osseuse) et les autres formes de porphyrie en fonction du lieu principal de formation des produits intermédiaires de la synthèse de l’hème [4–6]:

- E80.0 : Porphyrie érythropoïétique héréditaire (y compris la porphyrie érythropoïétique congénitale et la porphyrie érythropoïétique)

- E80.1 : Porphyrie cutanée tardive

- E80.2 : Autres porphyries (y compris la porphyrie hépatique aiguë et la porphyrie aiguë intermittente)

Un autre critère de classification est le type d’évolution (tableau 1). Cette dernière est la plus utilisée dans la pratique médicale quotidienne, car elle prend en compte les attaques neuroviscérales aiguës potentiellement mortelles [7] :

Les porphyries aiguës sont caractérisées par des poussées de douleurs abdominales aiguës associées à des déficits neurologiques (forme dite neuro-viscérale). L’urine rougeâtre pendant les poussées aiguës est typique. La porphyrie aiguë la plus courante est la porphyrie aiguë intermittente (PIA).

Dans les porphyries non aiguës, l’implication de la peau est au premier plan. Les produits intermédiaires qui s’accumulent dans la peau la rendent plus sensible à la lumière, ce qui entraîne des modifications typiques telles que la formation de vésicules et, plus tard, de cicatrices.

Clinique

La porphyrie doit être évoquée en cas de symptômes abdominaux, par exemple de type colique, de troubles de la motilité intestinale (vomissements, constipation, voire diarrhée) associés à une adynamie, une confusion, des céphalées, une hyponatrémie, des troubles de la conscience, des crises convulsives et une polyneuropathie sévère, rapidement progressive et accentuée sur le plan moteur [2]. Cette dernière se caractérise par une évolution sévère, rapide et partiellement douloureuse avec une accentuation motrice et proximale, parfois accompagnée d’une névrite des nerfs crâniens et de troubles autonomes. Un grand nombre de médicaments sont considérés comme des déclencheurs d’attaques [2].

Diagnostic

Le diagnostic de la porphyrie repose sur la détection des précurseurs de l’hème accumulés dans les selles, l’urine et le plasma en fonction du déficit enzymatique [1]. Un test de dépistage qualitatif du porphobilinogène est possible grâce au test de Hoesch-Schwartz-Watson [2]. La suspicion clinique de porphyrie doit être confirmée par des analyses de métabolites dans l’urine, les selles et le sang, par la détection des précurseurs de porphyrine excessivement élevés que sont l’acide δ-aminolévulinique et le porphobilinogène, ainsi que des porphyrines dans l’urine. Le diagnostic différentiel des différentes formes de porphyrie est effectué dans un deuxième temps sur des échantillons d’urine, de selles et de sang. Contrairement aux porphyries aiguës, les deux précurseurs de la porphyrine ne sont pas augmentés dans les porphyries non aiguës. Des dosages enzymatiques et des analyses génétiques moléculaires sont possibles pour déterminer le niveau de déficience enzymatique, mais ils ne sont pas pertinents pour le diagnostic clinique et le traitement.

| Étude de cas Chez une femme de 28 ans souffrant de douleurs abdominales liées au cycle menstruel, un diagnostic complet n’a pas permis de trouver de solution. Un traitement psychosomatique a alors été recommandé. Mais au fil du temps, les symptômes se sont intensifiés après un jeûne : des paresthésies douloureuses dans les cuisses, des nausées, une constipation et des vomissements sont apparus. Du métamizole a été prescrit pour soulager les symptômes. |

| Au cours de l’évolution, un début de paralysie des muscles extenseurs des deux mains, une hyponatrémie sévère (concentration de sodium de 105 mmol/l) et des hallucinations se sont manifestés. Cela a conduit à une hospitalisation et à un traitement intensif immédiat. Après avoir trouvé des urines rougeâtres dans la poche d’urine et des concentrations massivement élevées d’ALA et de PBG** dans un échantillon d’urine, le diagnostic de porphyrie hépatique aiguë (AHP) a pu être posé. Les porphyries hépatiques aiguës se caractérisent par la survenue d’attaques neuro-viscérales avec ou sans manifestations cutanées. L’AHP la plus courante est la porphyrie aiguë intermittente. |

| La patiente a ensuite été traitée avec de l’hémarginate i.v. (3 mg/kgKG dans 100 ml de solution d’albumine à 20% pendant 30 min) pendant quatre jours. En raison des vomissements, l’apport calorique a dû se faire par voie parentérale, via des perfusions. Pendant la phase aiguë, l’objectif était de consommer 24 kcal/kg de poids corporel par jour. En ce qui concerne la tolérance métabolique individuelle, des dosages quotidiens du phosphate sérique et des contrôles de la glycémie toutes les six heures ont été effectués afin d’éviter un syndrome de réalimentation. |

| ** ALA=acide delta-aminolévulinique, PBG=orphobilinogène |

| vers [8,9] |

Thérapie

Tout d’abord, tous les médicaments porphyrinogènes doivent être arrêtés et remplacés par des médicaments “compatibles avec la porphyrie” [2]. En outre, les mesures suivantes sont recommandées :

Les porphyries aiguës : En cas de crise sévère et de diagnostic confirmé, un traitement à l’hémarginate est mis en place [6]. En outre, il convient d’administrer suffisamment de glucose (4-5 g/kg PC/d). Selon l’état du patient, cela peut être administré par voie orale, par sonde nasale ou par voie intraveineuse. L’administration orale de glucose peut se faire par exemple avec une solution de maltodextrine (25%). Même en cas d’évolution asymptomatique de la porphyrie aiguë intermittente, il convient de procéder à un examen régulier (1 à 2× par an) dans un centre hépatique, car cette forme, tout comme la porphyrie cutanée tardive (PCT), présente un risque accru de développer une tumeur hépatique. Pour la porphyrie variegata et la coproporphyrie héréditaire, une photoprotection adéquate et la prophylaxie des poussées aiguës font partie des mesures les plus importantes [6].

Les porphyries non aiguës : Dans les porphyries non aiguës, les symptômes cutanés sont au premier plan [6]. En règle générale, les patients doivent éviter toute exposition directe de la peau aux rayons UV. Dans le cas de la PCT, une thérapie par saignée permet de réduire le stockage excessif de fer, ce qui entraîne généralement une amélioration des symptômes. Une autre approche thérapeutique consiste à administrer de la chloroquine, un antipaludéen [6]. Dans le traitement de la protoporphyrie érythropoïétique, une réduction efficace de la photosensibilité peut être obtenue par la prise quotidienne de bêta-carotène de février à octobre.

Littérature :

- Layer P, Rosien U (éd.). Foie. Gastroentérologie pratique. 2011:281-366.

- Straube A, et al : Troubles métaboliques. NeuroIntensiv 2015 avr 30 : 643-723.

- Kauppinen R : Porphyrias. Lancet 2005 ; 365 : 241-252.

- Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes : CIM-10, www.icd-code.de, (dernière consultation 09.11.2023)

- Flexikon, https://flexikon.doccheck.com/de/Porphyrie,(dernière consultation 09.11.2023)

- Universitätsklinikum Düsseldorf, www.uniklinik-

duesseldorf.de/patienten-besucher/klinikeninstitutezentren/klinik-fuer-gastroenterologie-hepatologie-und-infektiologie/klinik/fuer-patienten/behandlungsschwerpunkte/stoffstoffkrankheiten/porphyrien, (dernière consultation 09.11.2023) - Muschalek W, et al. : Les porphyries. JDDG 2022 ; (20, Issue 3) : 316-333.

- Stölzel U, Stauch T, Kubisch I. Porphyries [Porphyria]. Internist (Berl) 2021 ; 62(9) : 937-951.

- orphanet : Porphyrie, hépatique aiguë, www.orpha.net,(dernière consultation 09.11.2023).

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2023 : 18(11) : 48-49