En cas de troubles de la cicatrisation, il est recommandé d’établir un diagnostic interdisciplinaire. Outre le traitement de la maladie sous-jacente, le traitement local des plaies est le pilier le plus important du traitement. M.O.I.S.T est une approche moderne de la thérapie locale. Pour le traitement individuel des plaies, il convient de choisir le pansement le mieux adapté.

On parle de plaies chroniques lorsqu’il n’y a pas de fermeture de la plaie dans les 8 semaines. Dans environ 90% des ulcères chroniques, les maladies vasculaires sont la cause sous-jacente [1]. Plus de la moitié d’entre eux sont des ulcères veineux, un peu moins souvent des ulcères mixtes, suivis par les ulcères artériels et le syndrome du pied diabétique. Les 10% restants sont dus à d’autres causes telles que des infections (par ex. syphilis tardive, mycobactériose atypique, leishmaniose cutanée), des maladies auto-immunes sous-jacentes (par ex. pyoderma gangränosum, dermatoses bulleuses), des modifications néoplasiques (carcinome basocellulaire/épithélial en plaques) ou des facteurs exogènes (médicaments, allergies de contact, brûlures). La combinaison d’un traitement de la maladie sous-jacente et d’un traitement local moderne des plaies est la base d’un traitement efficace.

Évaluation des plaies : règle ABCDE

Une anamnèse détaillée et une inspection clinique minutieuse selon la règle ABCDE sont des éléments essentiels pour clarifier l’étiologie des troubles de la cicatrisation [1,2].

- A – Anamnèse : évaluation des symptômes actuels, y compris l’intensité et la durée de leur apparition, la recherche d’éventuelles maladies sous-jacentes, ainsi qu’une anamnèse médicamenteuse et des questions sur les facteurs de style de vie pertinents (par exemple, alimentation, nicotine, alcool).

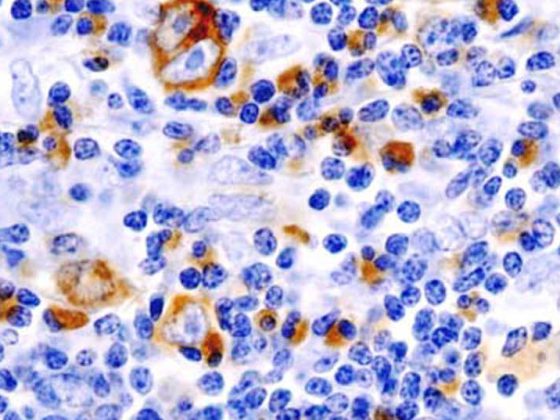

- B – Les bactéries : Les surinfections bactériennes sous forme d’érysipèle ou de phlegmon sont une complication fréquente des plaies chroniques. En plus de l’hémogramme, de la protéine C-réactive et de la vitesse de sédimentation, un prélèvement microbien doit être effectué.

- C – Examen clinique : le test de sensibilité, le diagnostic d’œdème, la mobilité de la cheville et l’évaluation des malpositions sont des éléments importants de l’examen clinique et fournissent des informations complémentaires précieuses en plus de la description de la plaie (localisation, taille/profondeur, bords de la plaie, environnement de la plaie, nécroses, dépôts et exsudats).

- D – Circulation : dans le cadre du diagnostic vasculaire, le système veineux et le système artériel doivent être examinés. Outre la palpation des pouls plantaires, celle-ci comprend un indice de pression cheville-bras et, le cas échéant, une échographie Doppler des veines des jambes.

- E – Extras : si les examens diagnostiques de base ne permettent pas de déterminer les causes des plaies, il existe de nombreuses méthodes de diagnostic plus poussées, telles que la biopsie, les analyses sérologiques, les tests épicutanés, le test de pathergie (pyoderma gangraenosum, maladie de Behçet), la microscopie capillaire (collagénose) et les analyses génétiques.

Thérapie locale : concept M.O.I.S.T.

Le traitement local de la plaie dépend en premier lieu du tableau clinique, en tenant compte du fond de la plaie, de l’environnement de la plaie, du statut infectieux ainsi que de la quantité d’exsudat. Le concept M.O.I.S.T. est une évolution du schéma T.I.M.E. et sert de guide pour l’utilisation de différents produits de traitement des plaies : “MoistureBalance” (gestion des exsudats), “OxygenBalance” (oxygénation), “InfectionControl” (contrôle des infections), “Support” (soutien du processus de guérison), “TissueManagement” (gestion des tissus) [1,3]. L’un des principaux objectifs du traitement est de transformer le microenvironnement de la plaie chronique, caractérisé par une inflammation persistante, en un environnement favorable au processus de guérison. Dans le cadre d’une approche adaptée à chaque phase, on procède d’abord au nettoyage et au débridement de la plaie, puis à la stimulation de la croissance du tissu de granulation et à la promotion de l’épithélisation. Les pansements modernes disposent de substances favorisant la cicatrisation, telles que le collagène, l’hémoglobine ou l’argent. En plus de créer un environnement humide pour la plaie, ces pansements ont des propriétés de nettoyage de la plaie et / ou anti-infectieuses, c’est pourquoi on parle également de pansements actifs ou interactifs.

Choisir le bon pansement

Il existe aujourd’hui une grande variété de produits pour le traitement des plaies. Les principaux matériaux sont [4] :

- Pansements au charbon actif : inhibent les odeurs, fixent les bactéries et les molécules de protéines

- Alginates : peuvent absorber une grande quantité de liquide, lient les sécrétions de la plaie en un gel qui maintient la plaie humide.

- Pansements antimicrobiens : contiennent des substances qui combattent les microbes ; l’argent est le plus souvent utilisé.

- Films pour plaies : couvertures transparentes contenant du polyuréthane, sans effet absorbant ; perméables à l’air et à la vapeur d’eau, mais pas aux liquides ni aux bactéries.

- Les hydrofibres : Fibres de polyester, retiennent une grande quantité de liquide, pas de macération sur les bords de la plaie

- Hydrogels : favorisent le débridement autolytique, ont un effet rafraîchissant

- Hydrocolloïdes : en absorbant l’exsudat de la plaie, un gel se forme, qui maintient la plaie humide, mais qui peut aussi avoir une odeur désagréable.

- Pansements en mousse : en mousse de polyuréthane, avec ou sans revêtement en silicone ; de grandes quantités de sécrétions sont absorbées.

En cas d’ulcère veineux, la thérapie de compression est une stratégie de traitement importante, en plus du traitement conservateur et interventionnel des plaies et des veines. Différents matériaux et systèmes sont utilisés à cet effet (par exemple, des bas, des pansements avec des bandes à extension courte ou des systèmes multicomposants).

Littérature :

- Kusch K : Gestion moderne des plaies chroniques. Dr. med. Kerstin Kusch, remise à niveau en dermatologie et allergologie, FomF.de, Hofheim (D), 10.09.2020.

- Eming SA, Dissemond J : Traitement des plaies. In : Plewig G et al. (Eds). La dermatologie, la vénérologie et l’allergologie de Braun-Falco. Springer Reference Medizin 2017.

- Dissemond J, et al : M.O.I.S.T. – un concept pour le traitement local des plaies chroniques. J Dtsch Dermatol Ges 2017 ; 15(4) : 443-445.

- PROLIFE homecare GmbH, www.prolife-chronische-wunden.expert (dernière consultation 03.05.2021)

CABINET DE MÉDECINE GÉNÉRALE 2021