L’anémie périopératoire, les pertes sanguines et les transfusions sanguines allogéniques sont associées à une augmentation de la morbidité et de la mortalité postopératoires et à une prolongation de l’hospitalisation. Environ 40% des patients qui subissent une intervention chirurgicale majeure sont anémiques. Des approches spécifiques aux groupes cibles sont nécessaires.

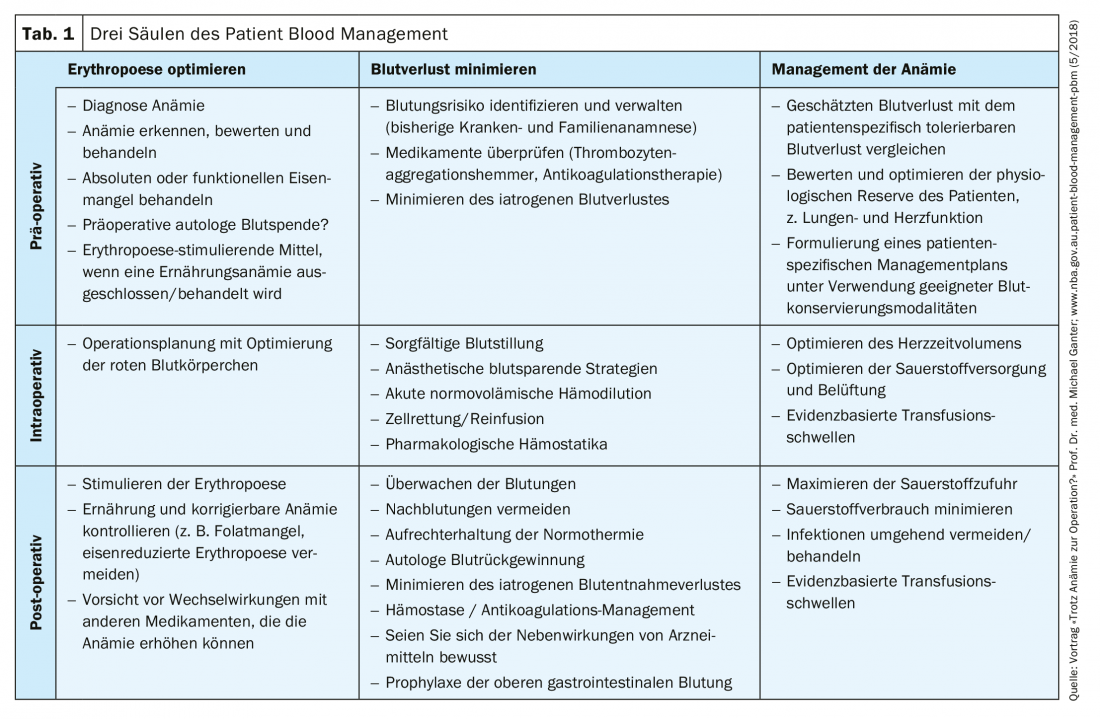

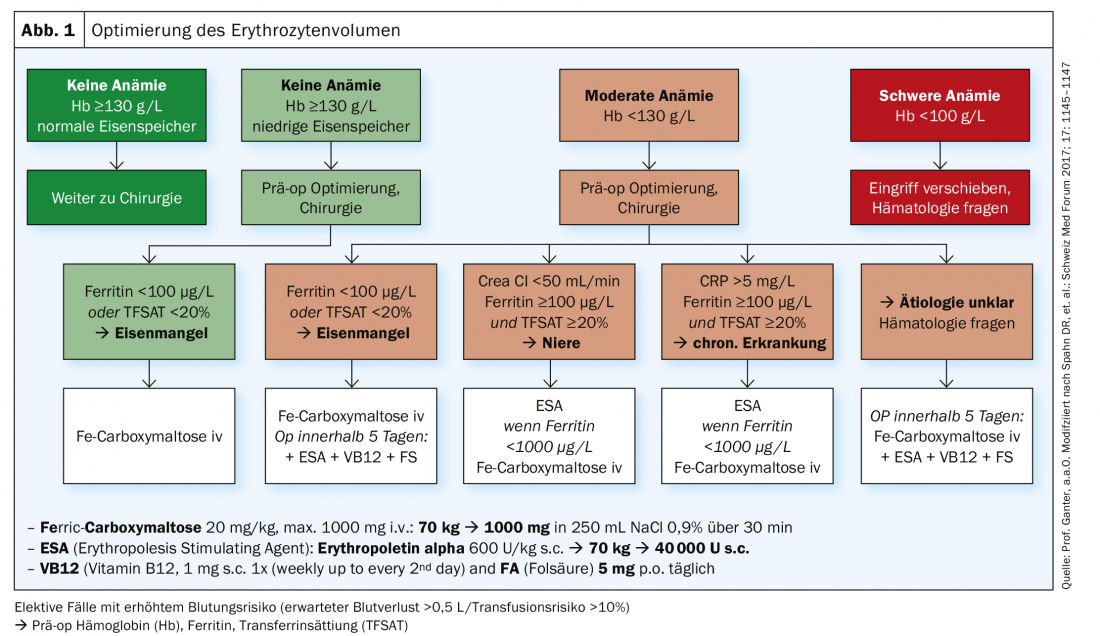

(Red) L’importance de l’anémie préopératoire est encore sous-estimée, sa détection devrait conduire à des examens et des traitements de routine avant la chirurgie élective. La gestion du sang du patient (PBM) est une approche multimodale pour aborder ce problème. Il se concentre sur trois piliers : La détection et le traitement de l’anémie préopératoire ; la réduction des pertes sanguines préopératoires ; l’utilisation et l’optimisation de la réserve physiologique individuelle de l’anémie, y compris les déclencheurs de transfusion d’hémoglobine restrictifs (tab. 1). Patients subissant une intervention chirurgicale majeure (perte de sang possible >500 ml), doivent être optimisés si leur concentration d’hémoglobine est inférieure à 130 g/l lors du dépistage. La détection de l’anémie doit être effectuée le plus tôt possible après la liste des opérations – au moins 14 jours avant l’opération, idéalement plus de 30 jours avant – afin de laisser suffisamment de temps pour l’optimisation. (Fig. 1). La cause la plus fréquente d’anémie préopératoire est une carence en fer, qui peut être traitée par une thérapie à base de fer.

C’est là que le médecin généraliste intervient : des examens de laboratoire pour détecter et diagnostiquer l’anémie peuvent être effectués immédiatement après la décision de pratiquer une chirurgie de premier recours. Lorsqu’une anémie est détectée et traitée, une bonne communication entre le médecin généraliste et l’équipe chirurgicale est essentielle pour permettre un traitement rapide et efficace. Le traitement de l’anémie ferriprive doit être effectué avec une supplémentation en fer. Si l’intervalle entre l’examen et l’opération > est de 6 semaines, un traitement ferrique oral peut être envisagé. Cependant, les effets secondaires gastro-intestinaux peuvent entraîner une mauvaise observance du traitement par fer oral. En pratique, il est recommandé de surveiller l’efficacité du fer par voie orale après quatre semaines de traitement. Le fer administré par voie intraveineuse est indiqué lorsque le fer par voie orale est mal toléré, inefficace (pas d’augmentation de l’hémoglobine après 4 semaines), lorsque le délai avant l’opération est insuffisant ou en cas de carence fonctionnelle en fer.

Cave pour la supplémentation iv : les patients doivent être surveillés (saturation en oxygène, fréquence cardiaque et pression artérielle non invasive) pendant 30 minutes après la perfusion de fer (qui prend 15-30 minutes) ! Un équipement de réanimation et un personnel formé doivent être disponibles.

L’anémie ferriprive a une origine complexe, y compris une carence en nutriments et un état inflammatoire chronique qui conduit à une carence absolue en fer, à une carence fonctionnelle en fer ou à un dépôt de fer. Une carence absolue en fer est un état dans lequel les réserves de fer sont fortement réduites, ce qui entraîne une anémie. En revanche, une carence en fer fonctionnelle se réfère à une mobilisation insuffisante du fer malgré des réserves de fer normales ou accrues. L’inflammation joue un rôle important dans la fixation du fer, où la régulation élevée de l’hepcidine, une hormone produite dans le foie et régulée par le stockage du fer et l’activité érythropoïétique, inhibe l’absorption intestinale du fer et augmente la fixation du fer dans le foie et les macrophages, également connue sous le nom d’anémie dans les maladies chroniques. L’hepcidine empêche donc l’absorption du fer alimentaire par le tractus gastro-intestinal, ce qui entraîne une érythropoïèse limitée en fer et une carence fonctionnelle en fer. Une telle condition est la cause la plus fréquente d’anémie chez les patients qui subissent une chirurgie cardiaque. En général, les maladies chroniques, les maladies inflammatoires et les maladies malignes sont des déclencheurs fréquents de carence fonctionnelle en fer chez les patients chirurgicaux. La carence fonctionnelle en fer est la cause la plus fréquente d’anémie dans les maladies chroniques et se produit chez environ 50 % des patients chirurgicaux anémiques.

Source : Iron Academy 2019

HAUSARZT PRAXIS 2019 ; 14(6) : 18-20 (publié le 24.5.19, ahead of print)