En Suisse, environ 300 000 produits sanguins labiles sont transfusés chaque année. Dans ce contexte, environ dix événements indésirables sont déclarés pour 1000 transfusions. Une meilleure connaissance des réactions transfusionnelles individuelles devrait permettre de réduire le nombre d’événements non déclarés et d’améliorer la sécurité transfusionnelle.

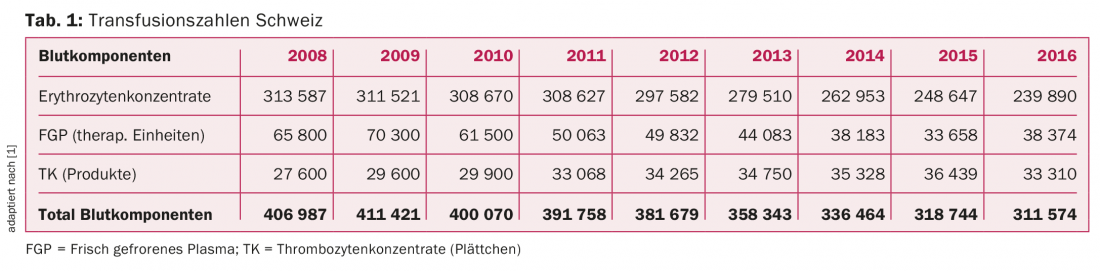

En Suisse, environ 300 000 produits sanguins labiles sont transfusés chaque année. Dans l’ensemble, leur nombre a nettement diminué au cours des neuf dernières années (tableau 1). Les concentrés érythrocytaires (CE) et le plasma frais congelé (PFC), en particulier, sont nettement moins utilisés ou leur utilisation est remise en question dans le cadre d’un “blood patient management” de plus en plus appliqué dans les hôpitaux. En revanche, le nombre de concentrés plaquettaires (CP) transfusés montre une augmentation continue qui, pour la première fois, n’a pas progressé en 2016 [1].

Les produits sanguins fabriqués doivent répondre à des normes de qualité définies. Depuis 1999, tous les produits sont déplétés en leucocytes par filtration et depuis 2011, les CT sont inactivés pour les pathogènes [2].

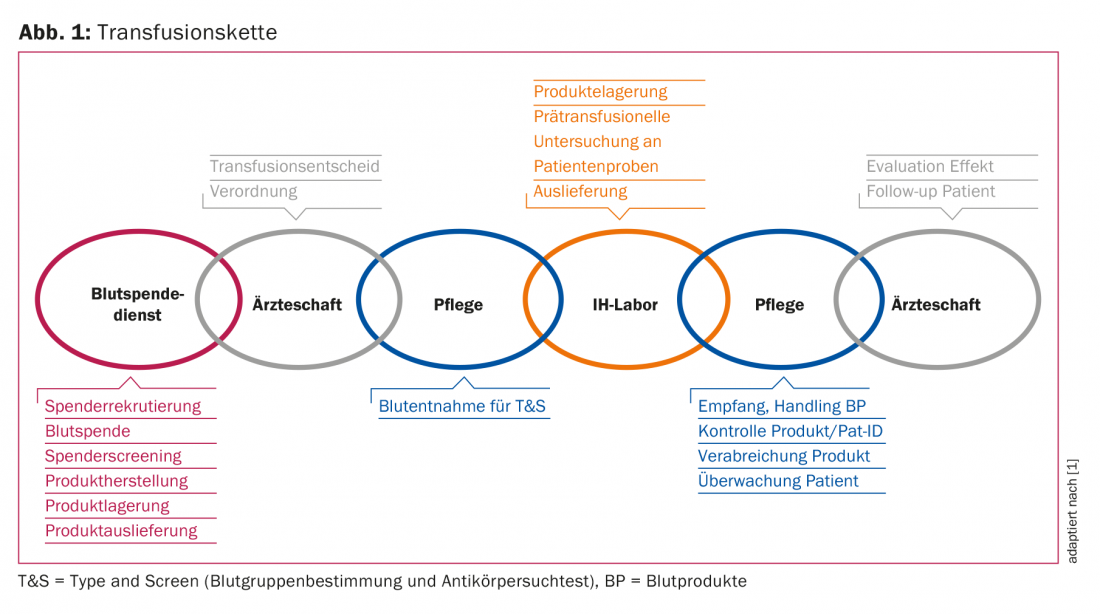

Les événements indésirables liés à la transfusion font l’objet d’un système de surveillance systématique, le système d’hémovigilance [3]. Il s’agit de l’ensemble de la “chaîne transfusionnelle”, depuis la collecte et la fabrication jusqu’à l’administration des produits sanguins, en passant par le transport, la conservation, la prescription et les examens pré-transfusionnels (fig. 1). L’objectif est de détecter les défauts de qualité ou les risques à un stade précoce afin de pouvoir prendre des mesures correctives.

Les événements indésirables enregistrés sont principalement les suivants :

- Réactions transfusionnelles (TR)

- Erreur de transfusion, produit sanguin incorrect

- Événements “near-miss” (presque des erreurs de transfusion)

- Effets secondaires des dons

- Défauts de qualité et mesures de protection

En vertu de la loi sur les produits thérapeutiques, il existe en Suisse une obligation de déclaration à l’Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic, tant pour les utilisateurs que pour les fabricants [3]. Les annonces d’hémovigilance sont transmises à Swissmedic par les responsables de l’hémovigilance des institutions au moyen de formulaires d’annonce prescrits (www.swissmedic.ch/haemovigilance-meldungen). Outre l’enregistrement du produit, les symptômes du patient, la sévérité des réactions et le lien de cause à effet sont enregistrés. En outre, les allo-immunisations détectées ultérieurement en laboratoire ainsi que les maladies infectieuses transmises sont considérées comme des TR.

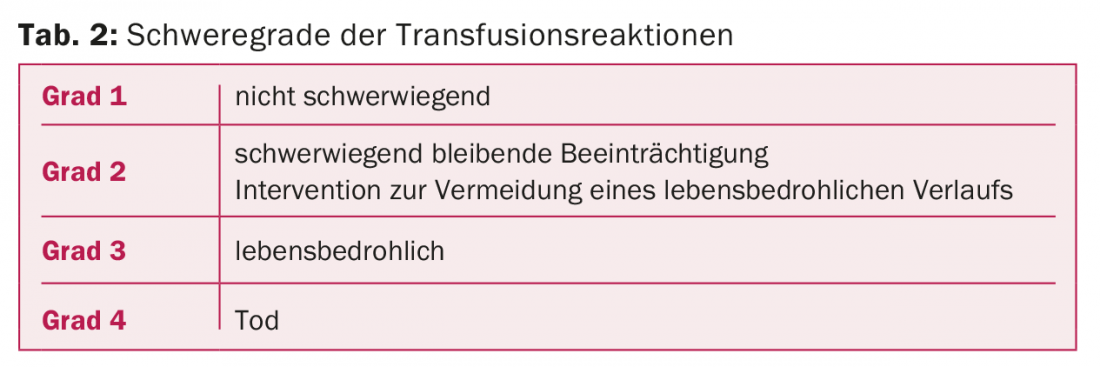

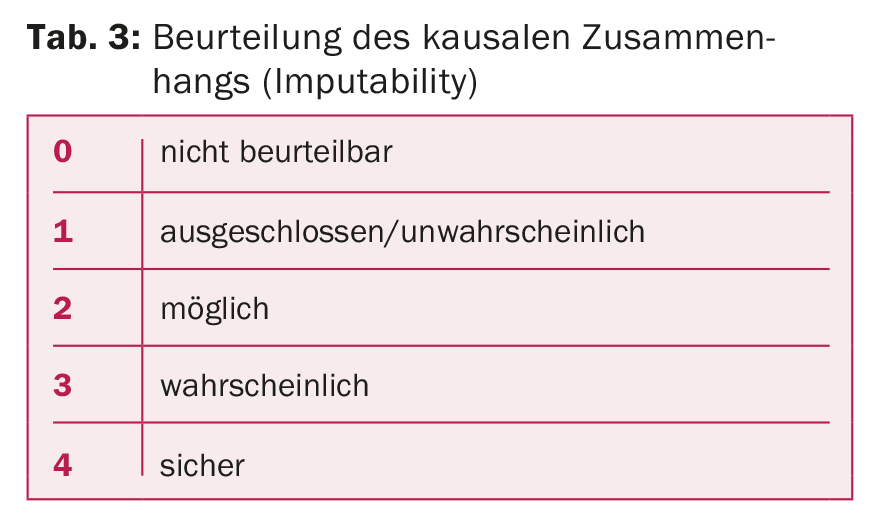

Les TR sont classés en quatre niveaux de gravité (tab. 2). Indépendamment de cela, il faut évaluer le lien de causalité possible entre la transfusion et les symptômes survenus, ce que l’on appelle l'”imputabilité” (tab. 3). Les erreurs de transfusion et les événements “near-miss” sont classés séparément.

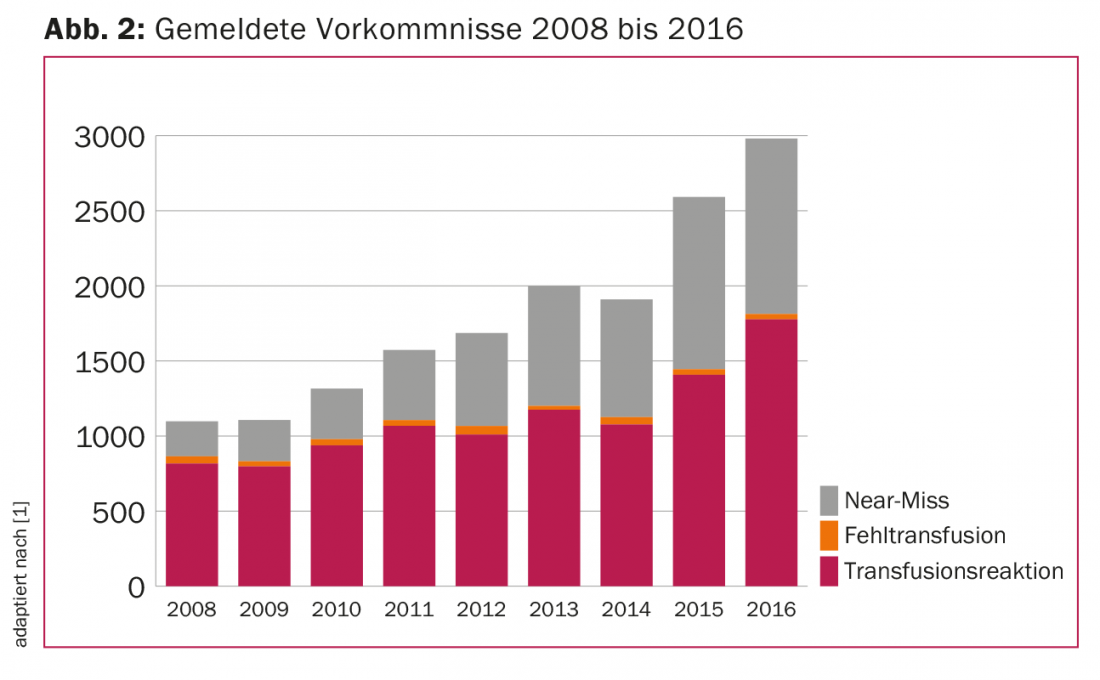

Au cours des neuf dernières années, on a constaté une augmentation du nombre de TR et d’événements “near-miss” déclarés, alors que le nombre d’erreurs de transfusion est resté le même. En 2016, les événements TR s’élevaient à 1777 et les événements “near-miss” à 1168 pour 36 erreurs de transfusion (Fig. 2), soit un total de 3127 événements déclarés. Cela correspond à un taux de déclaration d’environ 10 événements pour 1000 produits sanguins administrés, soit 1%. Même si ce taux de déclaration est élevé en comparaison internationale, il faut s’attendre à une nette “sous-déclaration”, c’est-à-dire que de nombreux événements ne sont pas enregistrés.

Symptômes généraux

TR présentent les symptômes suivants, qui peuvent survenir séparément ou en combinaison pendant ou après une transfusion :

- Inquiétude

- Sensation de chaleur

- Frissons, fièvre

- Urticaire

- Dyspnée

- Sueurs froides

- Sensation d’oppression thoracique

- Douleurs lombaires

- nausées, vomissements

- Hypotonie

- Pâleur

- Bronchospasme

- Choc

- Augmentation du saignement peropératoire

Les symptômes généraux peuvent être nettement masqués pendant une anesthésie.

Mesures immédiates

En cas d’apparition des symptômes susmentionnés, les mesures d’urgence suivantes doivent être prises :

- Interruption de la transfusion

- laisser l’accès veineux

- Surveiller et sauvegarder les fonctions vitales

- Vérifier l’identité du patient

- en cas de suspicion de TR hémolytique ou fébrile, prélèvement de sang natif et de sang EDTA, voire de sang citraté

- Retour au laboratoire d’immunohématologie du produit sanguin scellé de manière stérile avec le matériel de transfusion.

- Prélèvement d’hémocultures sur le patient

- Antipyrétiques, antihistaminiques, stéroïdes

Caractéristiques des différentes formes de TR

Le TR hémolytique aigu est généralement une hémolyse intravasculaire aiguë due à un sang AB0 incompatible. Celle-ci est déclenchée par des anticorps IgM anti-A ou anti-B d’origine naturelle ou par des anticorps IgG1 et IgG3 activant le complément, qui activent le complément jusqu’au “membrane attack complex” et peuvent ainsi lyser les érythrocytes.

- Symptômes : Frissons, fièvre, nausées, vomissements, hypo/hypertension, tachycardie, sueurs, anxiété, “sentiment d’anéantissement”, douleurs sur les flancs/les lombaires, dyspnée, douleurs au site de perfusion, diarrhée, oligurie, hématurie, saignements, choc

- Laboratoire : chute de l’Hb >2 g en 24 h, augmentation des LDH et de la billirubine, chute de l’haptoglobine, hémoglobine libre, hématurie

- Diagnostic : détermination du groupe sanguin du patient (avant et après la transfusion) et du CE, test d’antiglobine directe (DAT), test de compatibilité, test de recherche d’anticorps (AKST) pour la détection d’allo-anticorps, hémogramme, créatinine, état de la coagulation, D-dimères

- Complications : Choc, insuffisance rénale, coagulation intravasculaire disséminée (CIVD), défaillance multiorganique

- Traitement : administration de volume, assistance circulatoire, nouvelle transfusion

Le TR hémolytique retardé se caractérise par une chute de l’hémoglobine et une augmentation de la bilirubine 24 h à 28 jours après la transfusion, parfois accompagnées d’une élévation de la température, médiée par un renforcement des allo-anticorps préexistants ou, plus rarement, par l’apparition de nouveaux allo-anticorps contre les antigènes de groupe sanguin. Dans ce cas, les érythrocytes se chargent d’immunoglobulines et de complément jusqu’au composant C3 du complément, de sorte que les érythrocytes sont davantage dégradés de manière extravasculaire par les macrophages dans le foie et la rate.

- Symptômes : température élevée, fièvre, frissons, fatigue, jaunisse, diminution des performances, douleurs dorsales, (insuffisance rénale)

- Laboratoire : chute de l’Hb, augmentation des LDH et de la billirubine, chute de l’haptoglobine, réticulocytose, hématurie

- Diagnostic : test direct à l’antiglobine (DAT), AKST : typiquement anti-E, anti-Fy (a), anti-Jk (a), souvent détectable au plus tôt après quatre jours

- Complications : rares si l’on continue à tenir compte des anticorps

- Traitement : aucun tant qu’il n’y a pas de symptômes, diagnostic et documentation des allo-anticorps, carte de transfusion pour les patients

Le TR fébrile non hémolytique (TRFNH) se caractérise par une élévation de la température, généralement provoquée par des leucocytes ou des cytokines. Depuis la déplétion leucocytaire des produits sanguins, elle est beaucoup moins fréquente.

- Symptômes : légers correspondant à une augmentation de la température <2 °C ou >38 °C, graves correspondant à une augmentation de la température >2 °C ou >39 °C, myalgies, hypo/hypertension

- Laboratoire : CRP, exclusion de l’hémolyse

- Diagnostic : hémoculture du patient et du produit

- Complications : Infections

- Traitement : traitement antipyrétique, arrêt de la transfusion en cas de réaction grave

Le TR allergique survient souvent immédiatement ou dans un contexte temporel proche de la transfusion. La réaction allergique, est déclenchée par les protéines plasmatiques, les IgE, les allergènes, très rarement par les IgA.

- Symptômes : prurit, urticaire, dyspnée, bronchospasme, stridor, hypotension, crampes abdominales, diarrhée, frissons

- Laboratoire : en cas d’apparition répétée, recherche d’une carence en IgA chez le patient et test de présence d’anticorps IgE anti-IgA.

- Complications : choc anaphylactique

- Traitement : selon la gravité, antihistaminiques (H1 et H2), stéroïdes, volume, adrénaline, assistance circulatoire, en cas de détection positive d’une carence en IgA et d’anticorps pertinents, produits lavés ou produits provenant de donneurs déficients en IgA

La “surcharge” circulatoire associée à la transfusion (TACO) est déclenchée par l’administration d’un volume élevé ou par une vitesse de transfusion trop élevée. Leurs symptômes commencent à se manifester pendant la transfusion ou peu après.

- Symptômes : Dyspnée, cyanose, orthopnée, toux, tachycardie, plutôt hypertonie

- Diagnostic : auscultation, examen clinique

- Complications : Oedème pulmonaire, surtout en cas d’insuffisance cardiaque

- Traitement : arrêt de la transfusion, administration d’oxygène, diurétiques, adaptation de la vitesse de transfusion

L’insuffisance respiratoire aiguë associée à la transfusion (TRALI) est un “syndrome de détresse respiratoire aiguë” (SDRA) dû à des anticorps anti-granulocytaires ou anti-HLA, confirmé radiologiquement, qui survient dans les 2 à 6 h après le début de la transfusion.

- Symptômes : Dyspnée, cyanose, hypotension, augmentation de la température

- Diagnostic : détection radiologique de l’infiltrat bds, exclusion de l’hypervolémie, recherche d’anticorps anti-granulocytaires ou anti-HLA chez le donneur, ou d’antigènes chez le patient.

- Complications : insuffisance respiratoire

- Thérapie : oxygénation, assistance circulatoire

Il convient de les distinguer de la dyspnée associée à la transfusion isolée, ni TACO ni TRALI, qui se caractérise par une dyspnée sans indices des deux caractéristiques précédentes.

On observe également des TR hypotensifs isolés, qui entraînent une chute de la pression artérielle systolique >30 mmHg, sans symptômes allergiques. La plupart du temps, les symptômes sont réversibles si la transfusion est interrompue, et ils nécessitent rarement des mesures d’assistance circulatoire mineures.

Le purpura post-transfusionnel (PTP) se caractérise par une baisse du nombre de plaquettes environ une semaine après la transfusion.

Du point de vue pathogénique, on postule notamment une réaction immunitaire contre les antigènes plaquettaires. Il convient d’exclure d’autres causes telles qu’une thrombocytopénie immunitaire (PTI) ou des interactions médicamenteuses. En cas d’hémorragie grave, des immunoglobulines peuvent être administrées.

Les réactions post-transfusionnelles du greffon contre l’hôte (GVHD) ou “réaction du greffon contre le receveur” sont dues à des lymphocytes transfusés qui produisent une réponse immunitaire contre le receveur. Dans ce cas, on observe de la fièvre, des éruptions cutanées, de la diarrhée et une détérioration de la fonction hépatique. Les patients immunodéprimés sont particulièrement exposés à ce risque. Cette réaction peut être évitée en irradiant les produits sanguins.

En principe, il est possible que des infections bactériennes ou virales soient transmises par les produits sanguins. L’introduction de l’inactivation des pathogènes permet de minimiser ce phénomène pour les CT conservés à 24°C. Les services de transfusion sanguine signalent à Swissmedic les marqueurs infectieux positifs, par exemple pour l’hépatite B, la malaria, etc. Grâce à des méthodes de plus en plus sensibles, les dons peuvent être détruits à temps. Si des résultats positifs sont connus a posteriori pour des produits sanguins déjà utilisés, des procédures dites de “look-back” ou de traçabilité doivent être initiées.

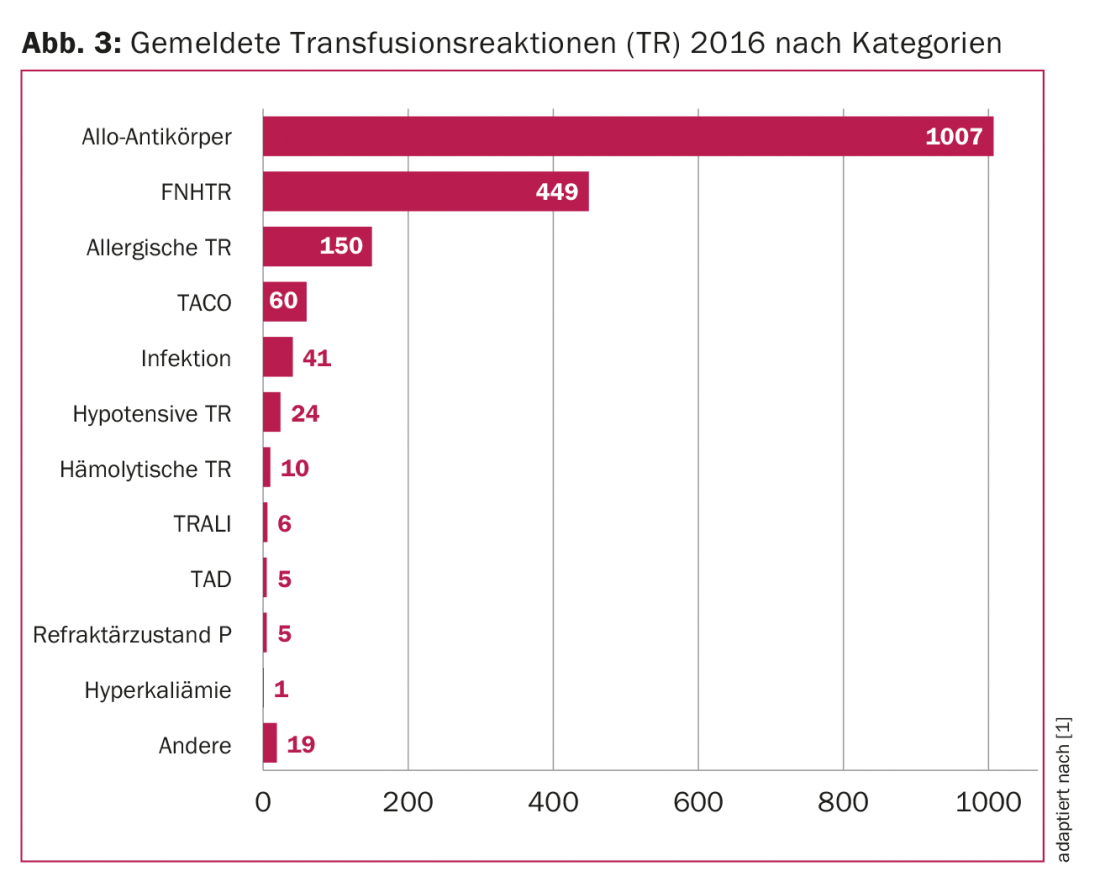

En résumé, dix événements indésirables pour 1000 transfusions sont actuellement déclarés en Suisse, 56% d’entre eux étant des réactions transfusionnelles de fréquence variable (figure 3). Le nombre d’événements non déclarés devrait continuer à diminuer au fur et à mesure que l’on connaîtra mieux les réactions transfusionnelles individuelles.

Messages Take-Home

- En Suisse, environ dix événements indésirables sont rapportés pour 1000 transfusions, 56% d’entre eux étant des réactions transfusionnelles (RT).

- Les réactions transfusionnelles (RT) sont évaluées en fonction des conditions cliniques caractéristiques, des résultats de laboratoire, de la gravité et du lien de causalité.

- La sécurité transfusionnelle peut continuer à être améliorée grâce à une “sensibilisation” croissante et à l’application systématique du système d’hémovigilance.

Littérature :

- Swissmedic : Rapport annuel d’hémovigilance 2016. (www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/news/mitteilungen/haemovigilance-in-der-schweiz-2016.html)

- Transfusion CRS Suisse, Fabrication et spécifications des produits sanguins. (https://sbsc-bsd.ch/dokuman2/de-de/bsd/vorschriften/kapitel.aspx)

- L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse : Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh), état au 01.01.2018 (www.admin.ch/ch/d/sr/812.21)

CARDIOVASC 2018 ; 17(1) : 24-27