Outre les symptômes physiques, ce sont surtout les troubles comportementaux, émotionnels et cognitifs qui jouent sur les performances et la qualité de vie des patients atteints de sclérose en plaques. Celles-ci doivent donc être détectées et traitées à un stade précoce.

La sclérose en plaques (SEP) est une maladie chronique du système nerveux central qui se caractérise par une inflammation, une démyélinisation et une perte axonale. La SEP affecte la matière grise et la matière blanche du cerveau et de la moelle épinière, ce qui conduit finalement à une atrophie diffuse de la matière grise et de la matière blanche [1]. Les troubles comportementaux, émotionnels et cognitifs sont très répandus et variés dans la SEP [2-7, 23,24]. La dépression est le symptôme neuropsychiatrique le plus fréquent, avec une prévalence de 50%. Les autres manifestations possibles dans une étude étaient par exemple l’instabilité (41%), l’irritabilité (38%), l’inflexibilité (26%), l’agressivité (23%), l’impatience (22%), l’apathie (22%), les troubles de l’adaptation (17%) et les troubles obsessionnels compulsifs (15%) [2].

Tant les modifications organiques du système nerveux central que les aspects psychologiques peuvent entraîner des troubles comportementaux, émotionnels et cognitifs. Ces symptômes apparaissent pour différentes raisons : en tant que réaction normale à une maladie chronique ; conséquences liées à la SEP ; troubles psychologiques préexistants au début de la maladie ; maladies psychologiques qui se développent indépendamment de la SEP ; effet secondaire de certains médicaments utilisés dans le traitement de la SEP. Ces derniers peuvent par exemple entraîner une fatigue accrue, des symptômes dépressifs, une baisse ou une augmentation de la motivation, de l’agitation, des troubles de la concentration, une augmentation du besoin de parler ou une diminution du besoin de dormir.

Troubles du comportement

Les troubles du comportement chez les patients atteints de SEP sont très fréquents [2–8]. Ils peuvent également se produire chez des patients par ailleurs peu touchés par la maladie, comme nous avons pu le montrer dans une étude personnelle. L’apathie, la désinhibition et le dysfonctionnement exécutif ont été détectés chez un pourcentage significatif de patients atteints de SEP, jusqu’à un tiers. Les troubles du comportement sont apparus indépendamment du stade de la maladie, du handicap physique et des troubles cognitifs, mais ils étaient corrélés à la fatigue et aux troubles dépressifs [7]. Dans deux études de Chiaravalloti et al. et Bosso et al. avec des troubles cognitifs plus prononcés que dans notre étude, une corrélation a été trouvée avec un taux pertinent de troubles du comportement [2,8]. Les troubles du comportement sont plus souvent rapportés en cas de SEP connue qu’avant le diagnostic de SEP. Les évaluations des patients atteints de SEP et de leurs proches sont souvent concordantes lorsque l’apathie, la désinhibition et le dysfonctionnement exécutif sont demandés [7,8]. Dans le cadre de la prise en charge des patients atteints de SEP, il est important de reconnaître les troubles du comportement et de savoir qu’ils affectent le mode et la qualité de vie et entraînent des répercussions négatives sur l’environnement social et le lieu de travail.

Troubles émotionnels

Les patients atteints de SEP peuvent présenter différents troubles émotionnels [3–6,9]. La prévalence à vie de la dépression chez les patients atteints de SEP est d’environ 50% et constitue la manifestation neuropsychiatrique la plus fréquemment rapportée de la SEP [3–6,9]. Le risque de dépression est environ trois fois plus élevé pour les patients atteints de SEP que pour la population normale, avec une tendance nettement plus élevée à la chronicité. Malheureusement, la dépression n’est souvent pas diagnostiquée chez les patients atteints de SEP et n’est donc pas traitée. De même, la dépression affecte la gestion des troubles neurologiques physiques. Les patients font état d’un manque d’espoir et de sentiments, d’une perte d’intérêt, d’un sentiment de culpabilité, d’une dévalorisation de soi et éventuellement de troubles physiques tels que des troubles du sommeil ou de l’appétit. Il n’est pas rare que les patients décrivent également des sentiments de panique ou de forte anxiété. Il s’agit souvent de craintes pour l’avenir ou de craintes concernant une éventuelle progression de la maladie. Des symptômes tels que l’irritabilité, les crises de colère ou les sautes d’humeur peuvent également apparaître soudainement ou persister pendant une longue période. Ces dernières années, le lien entre la dépression et l’activité de la maladie a été de plus en plus reconnu. Gobbi et al. a par exemple montré une association entre l’apparition d’une dépression et des lésions de SEP dans certaines régions du cerveau. De plus, la survenue d’une dépression est corrélée à la charge lésionnelle cérébrale [10].

Il n’est pas rare que la confrontation avec le premier diagnostic de SEP et les déficits qui y sont associés soit marquée par le désespoir et la détresse. Les pensées suicidaires sont donc fréquentes. Cependant, Muller et al., McAlpine et al. et Schwartz et al. n’ont pas trouvé un nombre accru de suicides réussis chez les patients atteints de SEP et Kurtzke et al. ont trouvé un suicide parmi 122 décès chez les patients atteints de SEP, Sadovnick et al. 13 suicides parmi 80. Dans une étude israélienne, la fréquence des suicides chez les patients atteints de SEP était 14 fois plus élevée que dans la population normale. Les suicides sont survenus dans les années qui ont suivi le diagnostic ou dans le cadre d’une poussée ou d’une progression de la SEP. [11–16].

Outre la dépression, l’euphorie peut également se manifester. Celle-ci se caractérise par l’insouciance, l’optimisme et le bien-être subjectif. De ce fait, les patients n’ont pas conscience de la situation réelle de leur maladie. Cela peut conduire à un rejet des recommandations thérapeutiques, au non-respect de l’interdiction de conduire, etc.

Les patients atteints de SEP peuvent également avoir des rires ou des pleurs pathologiques. La prévalence peut atteindre 10% dans les études les plus anciennes. Ce symptôme est probablement dû à une interruption des voies corticobulbaires. Il est plus susceptible de se produire dans la SEP chronique avancée, est associé à une légère déficience cognitive et indique un mauvais pronostic. Le rire ou les pleurs pathologiques comme premier symptôme sont rares dans la phase rémittente de la SEP, mais peuvent survenir dans des lésions stratégiquement mal localisées, c’est-à-dire pontines [17].

Troubles cognitifs

Les troubles cognitifs sont fréquents chez les patients atteints de SEP, leur prévalence variant de 43% à 70% selon les études et la population étudiée. Les troubles cognitifs sont plus faciles à mesurer et à quantifier que les troubles comportementaux et émotionnels et sont plus souvent identifiés [3–6,9,18–20]. Les domaines cognitifs les plus fréquemment touchés sont la vitesse de traitement des informations ainsi que la mémoire, l’attention, le traitement visuel de l’espace et la fonction exécutive. Dans un travail de Schifferdecker et al. [9]. les symptômes cognitifs tels que la diminution des performances intellectuelles, les troubles de la mémoire et de la concentration étaient plutôt des troubles de la SEP chronique avancée. L’étiologie des troubles cognitifs objectifs et subjectifs dans la SEP est complexe et n’est pas entièrement comprise. Des études ont montré que les troubles cognitifs objectifs chez les patients atteints de SEP sont associés à une atrophie de la substance grise et blanche corticale et profonde. Des chercheurs ont postulé qu’il en résultait des perturbations de la connectivité entre les régions du cerveau, entraînant des troubles cognitifs [21,22].

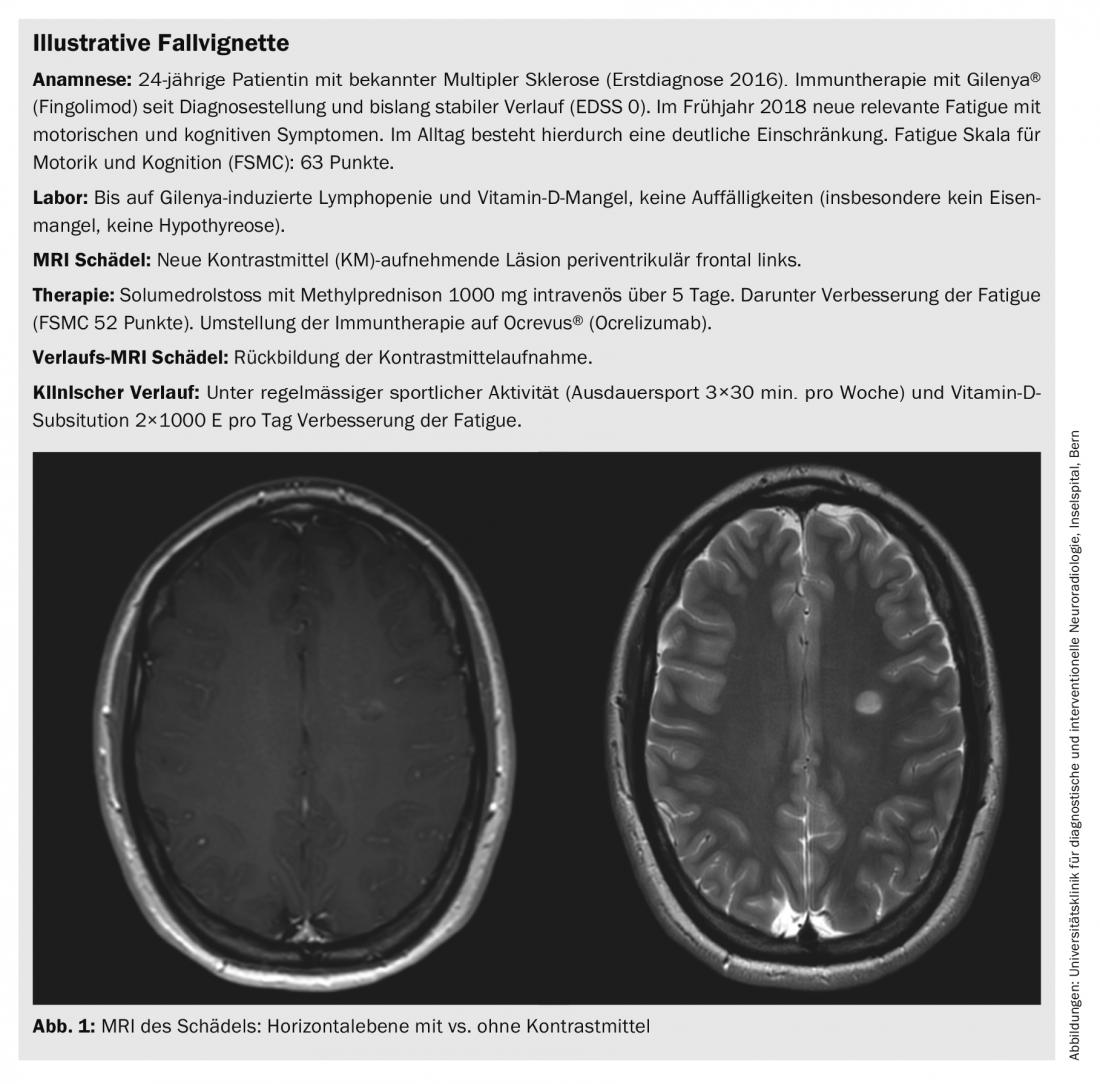

Un symptôme important, souvent sous-estimé par l’entourage, est la fatigue (vignette de cas, fig. 1) dont souffrent une grande partie (environ 60 à 80%) des patients atteints de SEP. La fatigue est souvent le premier et principal symptôme de la SEP. La fatigue peut être de nature physique et/ou cognitive [10]. Les troubles cognitifs avec/sans fatigue peuvent réduire considérablement les capacités au point que les patients peuvent être incapables de travailler et avoir des difficultés à gérer leur vie quotidienne. De même, les patients entreprennent moins d’activités, par exemple en raison de l’épuisement, ce qui peut conduire à un retrait social et à des symptômes dépressifs.

Effets généraux

Les troubles comportementaux, émotionnels et cognitifs ont un impact important sur le mode et la qualité de vie, ainsi que sur l’environnement social et professionnel. Herberter et al. ont étudié l’impact de la SEP sur les relations. Près de 80% des patients atteints de SEP font état d’une bonne compréhension de la part de leur partenaire. Néanmoins, de nombreux patients décrivent une relation de couple mise à mal par la SEP. Avec l’augmentation du handicap, les patients atteints de SEP deviennent de plus en plus dépendants de leur partenaire et les couples doivent faire face aux défis de l’évolution des rôles familiaux. Dans 57% des cas, une étude a également montré que les carrières professionnelles des proches étaient affectées négativement et que le niveau de vie des patients et de leur famille avait diminué de 37% depuis le diagnostic de la SEP [23].

Diagnostic

Les troubles comportementaux, émotionnels et cognitifs ne peuvent pas être détectés et testés spécifiquement lors de l’examen physique habituellement pratiqué. L’échelle de comportement du système frontal (FsBS), par exemple, quantifie les changements de comportement liés aux troubles du lobe frontal, comme l’apathie, la désinhibition, le dysfonctionnement exécutif. Les troubles dépressifs peuvent être quantifiés à l’aide du Beck Depression Index II (BDI II) et la fatigue à l’aide de l’échelle de fatigue motrice et cognitive (FSMC) ou de l’échelle de fatigue (FS). Il existe plusieurs batteries de tests pour détecter les troubles cognitifs [7].

Mesures thérapeutiques

Le traitement médicamenteux des troubles émotionnels ne diffère pas de l’approche habituelle des patients non atteints de SEP. Des psychothérapies, des thérapies sociales et cognitivo-comportementales et des médicaments sont utilisés. Les médicaments préférés sont les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine et de la sérotonine-noradrénaline en raison de leur profil d’effets secondaires favorable et de leur faible potentiel d’interaction. Des antipsychotiques peuvent également être utilisés. Les patients atteints de SEP sont souvent très sensibles à ces médicaments, des dyskinésies peuvent par exemple apparaître avec de faibles doses d’antipsychotiques. L’utilisation de neuroleptiques atypiques est donc à privilégier. Il est également recommandé de procéder à un dosage lent. La confrontation avec la maladie, et en particulier le risque nettement accru de suicide, rend souvent nécessaire une psychothérapie. Des méta-analyses ont démontré l’efficacité de la thérapie cognitivo-comportementale pour traiter les troubles émotionnels chez les patients atteints de SEP [24]. L’idéal est une collaboration étroite entre les médecins généralistes, les neurologues, les psychologues, les psychiatres et les personnes concernées, avec la participation des proches. Ces derniers sont également touchés par les conséquences de la maladie.

En cas de troubles comportementaux et cognitifs, un suivi neuropsychologique et une ergothérapie peuvent notamment être utilisés à des fins thérapeutiques. Dans ce cas, il semble qu’une combinaison de thérapies réparatrices et compensatoires soit particulièrement efficace [25]. Les thérapies restauratrices peuvent être réalisées par le patient lui-même (par exemple sur ordinateur), tandis que les thérapies compensatoires doivent généralement être enseignées par un thérapeute. Il existe à cet égard des méthodes établies et publiées, par exemple pour l’amélioration des fonctions de la mémoire ou pour les capacités de planification [26,27]. En cas de fatigue, il est également recommandé de pratiquer régulièrement un sport d’endurance.

Messages Take-Home

- La sclérose en plaques est une maladie chronique incurable à ce jour, qui peut avoir un impact négatif sur la vie sociale et professionnelle.

- Outre les symptômes physiques, les troubles comportementaux, émotionnels et cognitifs ont un impact considérable sur les performances et la qualité de vie. Il est donc important de les identifier et de mettre en place des mesures thérapeutiques.

- Plusieurs outils de diagnostic validés sont disponibles. Une approche multimodale intégrant des composantes médicamenteuses et comportementales s’est avérée utile comme mesure de traitement.

Littérature :

- Kamm CP, Uitdehaag BM, Polman CH : Sclérose en plaques : connaissances actuelles et perspectives d’avenir. Eur Neurol 2014 ; 72 : 132-41.

- Basso MR, et al : Self-reported executive dysfunction, neuropsychological impairment, and functional outcomes in multiple sclerosis. J Clin Exp Neuropsychol 2008 ; 30 : 920-930.

- Feinstein A, et al : The Clinical Neuropsychiatry of Multiple Sclerosis. 2nd ed. New York : Cambridge University Press 2007.

- Grigsby J, et al. : Prediction of deficits in behavioral self-regulation among persons with multiple sclerosis. Arch Phys Med Rehabil 1993 ; 74 : 1350.

- Paparrigopoulos T, et al : The neuropsychiatry of multiple sclerosis : focus on disorders of mood, affect and behaviour. Int Rev Psychiatry 2010 ; 22 : 14-21.

- Rosti-Otajärvi E, et al. : Behavioural symptoms and impairments in multiple sclerosis : a systematic review and meta-analysis. Mult Scler 2012 ; 19 : 31-45.

- Heldner MR, et al : Changements comportementaux chez les patients atteints de sclérose en plaques. Front Neurol 2017 ; 8 : 437.

- Charavalloti ND, De Luca J : Assessing the behavioral consequences of multiple sclerosis : an application of the Frontal Systems Behavior Scale (FrSBe). Cogn Behav Neurol 2003 ; 16 : 54-67.

- Schifferdecker M, et al : Psychoses in multiple sclerosis–a reevaluation. Fortschr Neurol Psychiatr 1995 ; 63(8) : 310-319.

- Gobbi C, et al. : Influence de la topographie des lésions cérébrales sur la dépression et la fatigue chez les patients atteints de sclérose en plaques. Mult Scler 2014 ; 20(2) : 192-201.

- Muller R : Études sur la sclérose disséminée avec une référence particulière à l’évolution des symptômes et au pronostic. Acta Med Scand 1949 ; 133 : 122.

- McAlpine D, Lumsden CE, Acheson ED : Sclérose en plaques. Un réexamen. 2 éd. Baltimore : Williams & Wilkins Company 1972 : 179-184.

- Schwartz MI, Pierron M : Suicide et accidents fatals dans la sclérose en plaques. Omega 1972 ; 3 : 291-293.

- Hashimoto S, Paty DW : Sclérose en plaques. Dis Mon 1985 ; 9 : 519-589.

- Kahana E, Leibowitz U, Alter M : Sclérose en plaques cérébrale. Neurologie 1971 ; 21 : 1179-1185.

- Sadovnick AB, Ebers GC, Paty DW : Causes de la mort dans la sclérose en plaques. Can J Neurol Sci 1985 ; 12 : 189.

- Swamy MN et al. : Rire pathologique, sclérose en plaques, anomalie comportementale, Med J Armed Forces India 2006 ; 62(4) : 383-384.

- Chiaravalloti ND, DeLuca J : Déficience cognitive dans la sclérose en plaques. Lancet Neurol 2008 ; 7 : 1139-1151.

- Labiano-Fontcuberta A, et al : A comparison study of cognitive deficits in radiologically and clinically isolated syndromes. Mult Scler 2016 ; 22 : 250-253.

- Jongen PJ, Ter Horst AT, Brands AM : Déficience cognitive dans la sclérose en plaques. Minerva Med 2012 ; 103 : 73-96.

- Stenager EN, et al : Suicide and multiple sclerosis : an epidemiological investigation. JNNP 1992 ; 55(7) : 542-545.

- Nauta IM, et al : Cognitive rehabilitation and mindfulness in multiple sclerosis (REMIND-MS) : a study protocol for a randomised controlled trial. BMC Neurology 2017 ; 17 : 201.

- Herbert LB, et al. : Impact sur les relations interpersonnelles entre les patients atteints de sclérose en plaques et leurs partenaires. Neurodegener Dis Manag 2019 ; 9(3) : 173-187.

- Hind D, et al : Cognitive behavioural therapy for the treatment of depression in people with multiple sclerosis : a systematic review and meta-analysis. BMC Psychiatry 2014 ; 14

- Rosti-Otajärvi EM, Hämäläinen PI. Rééducation neuropsychologique pour la sclérose en plaques. Cochrane Database Syst Rev 2011 ; 9(11) : CD009131.

- Levine B, et al : Réhabilitation de la fonction exécutive chez les patients atteints de lésions cérébrales du lobe frontal avec un entraînement à la gestion des objectifs. Front Hum Neurosci 2011 ; 5 : 9.

- Chiaravalloti ND, et al : Un ECR pour traiter l’impairment d’apprentissage dans la sclérose en plaques : L’essai MEMREHAB. Neurology 2013 ; 81(24) : 2066-2072.

InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2019 ; 17(6) : 6-9