L’un des objectifs du traitement de la spondylarthrite ankylosante est de réduire la progression de l’ankylose spinale. Les données de la cohorte AxSpA SCQM fournissent des indications supplémentaires sur l’efficacité des inhibiteurs du TNF.

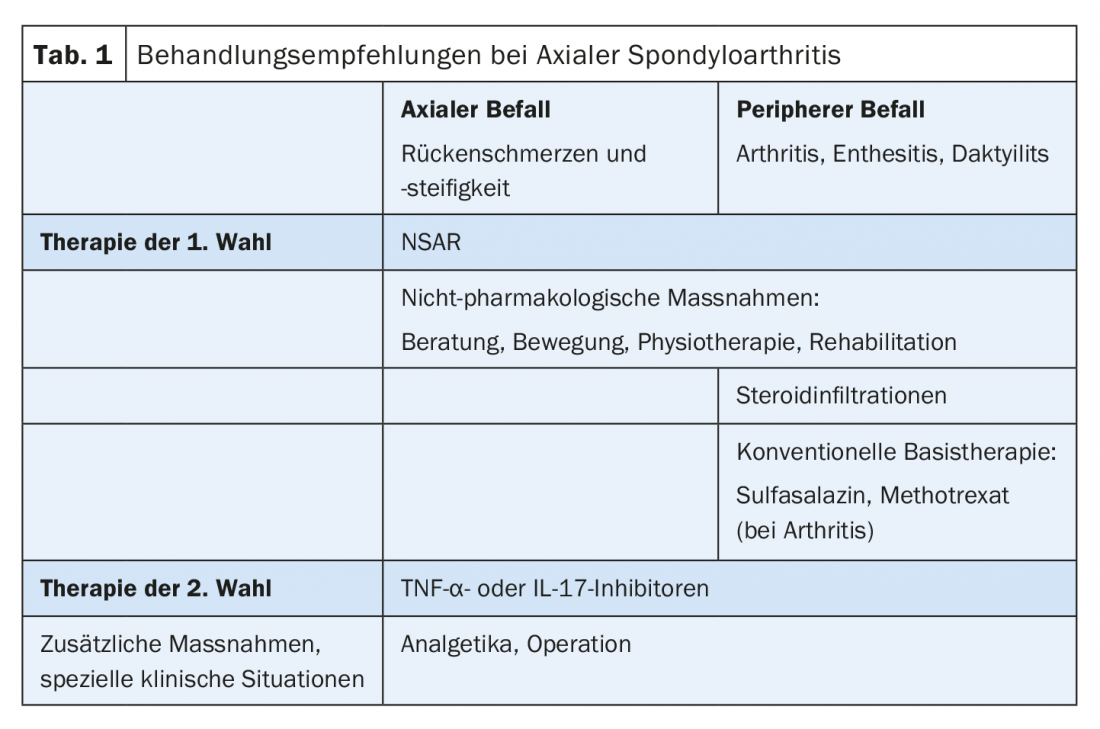

La spondylarthrite ankylosante, une maladie rhumatismale systémique et une forme de spondyloarthrite axiale (AxSpA), se caractérise par des processus inflammatoires chroniques séronégatifs. La plupart du temps, la colonne vertébrale caudale et les articulations sacro-iliaques sont touchées. En cas d’atteinte axiale, qui se traduit par des douleurs et une raideur du dos, le traitement se concentre d’abord sur l’administration d’AINS. Cette mesure est accompagnée de conseils (notamment de la part de la Société suisse de la spondylarthrite ankylosante, SSSA) et d’une activité physique appropriée ou de physiothérapie. Les inhibiteurs du TNF-α ou de l’IL-17 sont utilisés comme traitement de deuxième intention (tableau 1).

Les bloqueurs du TNF peuvent-ils inhiber l’ankylose croissante ? “Une grande question ces dernières années”, estime le PD Dr Adrian Ciurea lors du congrès des médecins à Davos. Lui et son équipe travaillent avec les données de la cohorte AxSpA SCQM, le plus grand pool de patients atteints de spondylarthrite ankylosante au niveau national. Depuis près de deux décennies, les inhibiteurs du TNF sont utilisés chez les patients atteints de spondylarthrite ankylosante qui ne répondent pas suffisamment aux traitements conventionnels pour réduire les symptômes et l’activité inflammatoire ; le sécukinumab 150 mg s’est révélé efficace dans deux ECR de phase III [1]. Outre les processus inflammatoires, l’ankylose spinale a un effet négatif sur la mobilité et la fonctionnalité de la colonne vertébrale. Retarder leur apparition est donc également un objectif important du traitement [2].

Le Dr Ciurea et son équipe ont également étudié le lien entre l’inhibition du TNF et l’ankylose. Leur étude publiée en 2018 [3] a soutenu la théorie selon laquelle les bloqueurs du TNF ont un effet retardateur sur l’ankylose spinale en réduisant l’activité de la maladie. 432 patients de la cohorte AxSpA ont été inclus. Le suivi de l’étude longitudinale a été de dix ans avec des évaluations cliniques et radiographiques tous les deux ans. La comparaison entre les résultats radiographiques des patients avec et sans inhibition du TNF a montré que les bloqueurs du TNF réduisent de moitié la probabilité de progression au cours des deux années suivantes ; la progression est définie comme une augmentation de ≥2 unités mSaSSS tous les deux ans. Cependant, pour observer cet effet, il fallait un traitement d’au moins deux ans ; en dessous de ce seuil, aucun effet n’a été observé. En outre, plus le traitement est long, plus la réduction de la progression est importante. Celle-ci est déclenchée – l’étude le confirme également – par la diminution de l’activité inflammatoire. Les auteurs ont identifié le nombre de syndesmophytes, le degré d’inflammation et le sexe masculin comme des facteurs prédictifs de la progression.

Les résultats indiquent l’importance d’un diagnostic précoce et donc d’un début de traitement précoce. Pour la pratique de la médecine générale, cela signifie une collaboration étroite avec le rhumatologue afin d’identifier rapidement les patients qui ont besoin de médicaments biologiques.

Source : 85e Congrès médical de Davos, 7-9 février 2019

Littérature :

- Sepriano A, et al : Efficacité et sécurité des DMARDs biologiques et ciblés-synthétiques : une revue systématique de la littérature informant la mise à jour 2016 des recommandations ASAS/EULAR pour la prise en charge de la spondyloarthrite axiale. RMD Open 2017 ; 3(1) : e000396.

- Poddubnyy D, Sieper J : Progression radiographique dans la spondylarthrite ankylosante/la spondyloarthrite axiale : quelle rapidité et quelle signification clinique ? Curr Opin Rheumatol 2012 ; 24(4) : 363-369.

- Molnar C, et al : Les bloqueurs du TNF inhibent la progression radiographique spinale dans la spondylarthrite ankylosante en réduisant l’activité de la maladie : résultats de la cohorte suisse de gestion de la qualité clinique. Ann Rheum Dis 2018 ; 77 : 63-69.

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2019 ; 14(3) : 39-40