La maladie des griffes du chat (KKK) est une infection auto-limitante avec lymphadénopathie régionale. L’agent pathogène est généralement Bartonella henselae et la transmission se fait par griffure ou morsure de chat. Le diagnostic repose sur la clinique typique d’une exposition féline et sur la sérologie. En cas de clinique atypique, une analyse PCR ainsi qu’une histologie peuvent être utiles. En cas de clinique légère, il est possible d’attendre l’évolution spontanée ; en cas d’évolution sévère, l’azithromycine est recommandée pendant 5 jours.

Anamnèse

Une patiente de 60 ans se présente avec une tumeur d’origine indéterminée sur la partie médiale de son bras gauche. Elle évoque un accident de mobylette survenu à Bali six semaines plus tôt, au cours duquel elle a subi des abrasions au genou et une fracture de la clavicule droite. Quelques semaines plus tard, elle a remarqué une lésion cutanée semblable à une piqûre sur le bras gauche et, depuis deux semaines, une tuméfaction dolente progressive et surchauffée. La présence de fièvre, de frissons ou d’autres symptômes est niée. Elle aurait toutefois remarqué une perte de poids de 1,5 kg au cours des dernières semaines. La patiente souffre d’un diabète sucré insulinodépendant, vit plusieurs mois par an à Bali et possède plusieurs chats en Suisse. Les allergies sont niées.

Résultats : la patiente est compensée sur le plan cardiopulmonaire, afebrilisée et en bon état général avec une obésité tronquée. Le bras distal gauche médial présente une tuméfaction douloureuse des tissus mous 5×7 cm, rouge, surchauffée et fluctuante, avec une lymphadénopathie axillaire. Le reste de l’examen interne est sans particularité.

Les examens de laboratoire révèlent une augmentation de la CRP à 71 mg/l (norme <5), une leucocytose à 14×10S9/l et une légère éosinophilie à 0,36×10S9/l.

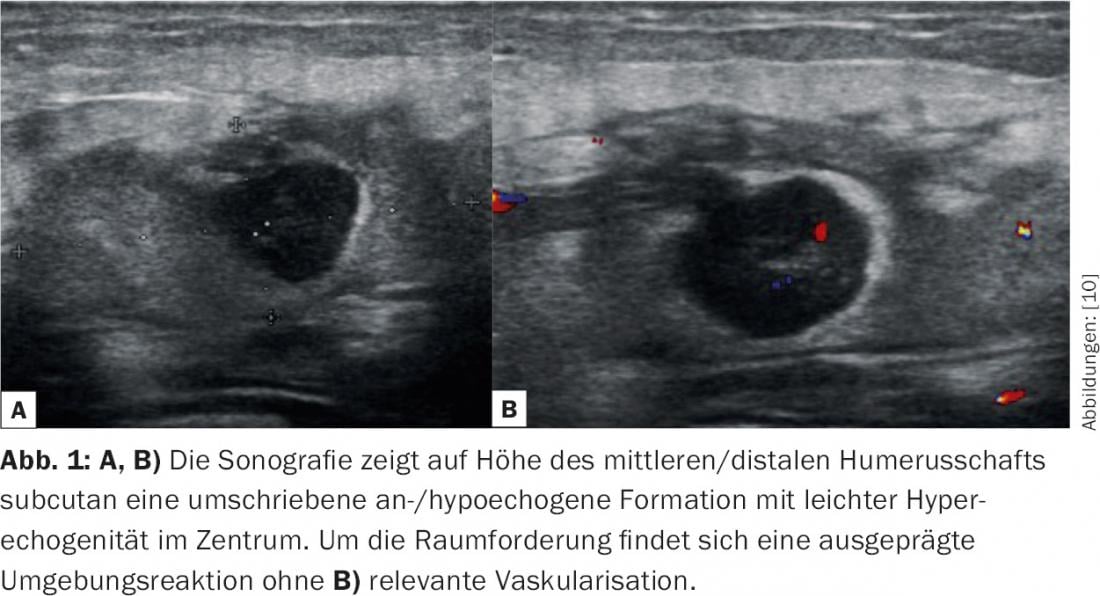

L’échographie permet de visualiser une structure kystique solitaire de 1,6×1,2 cm dans la face interne sous-fasciale de l’humérus, avec une zone périphérique hyperéchogène et un tissu environnant hypoéchogène (fig. 1).

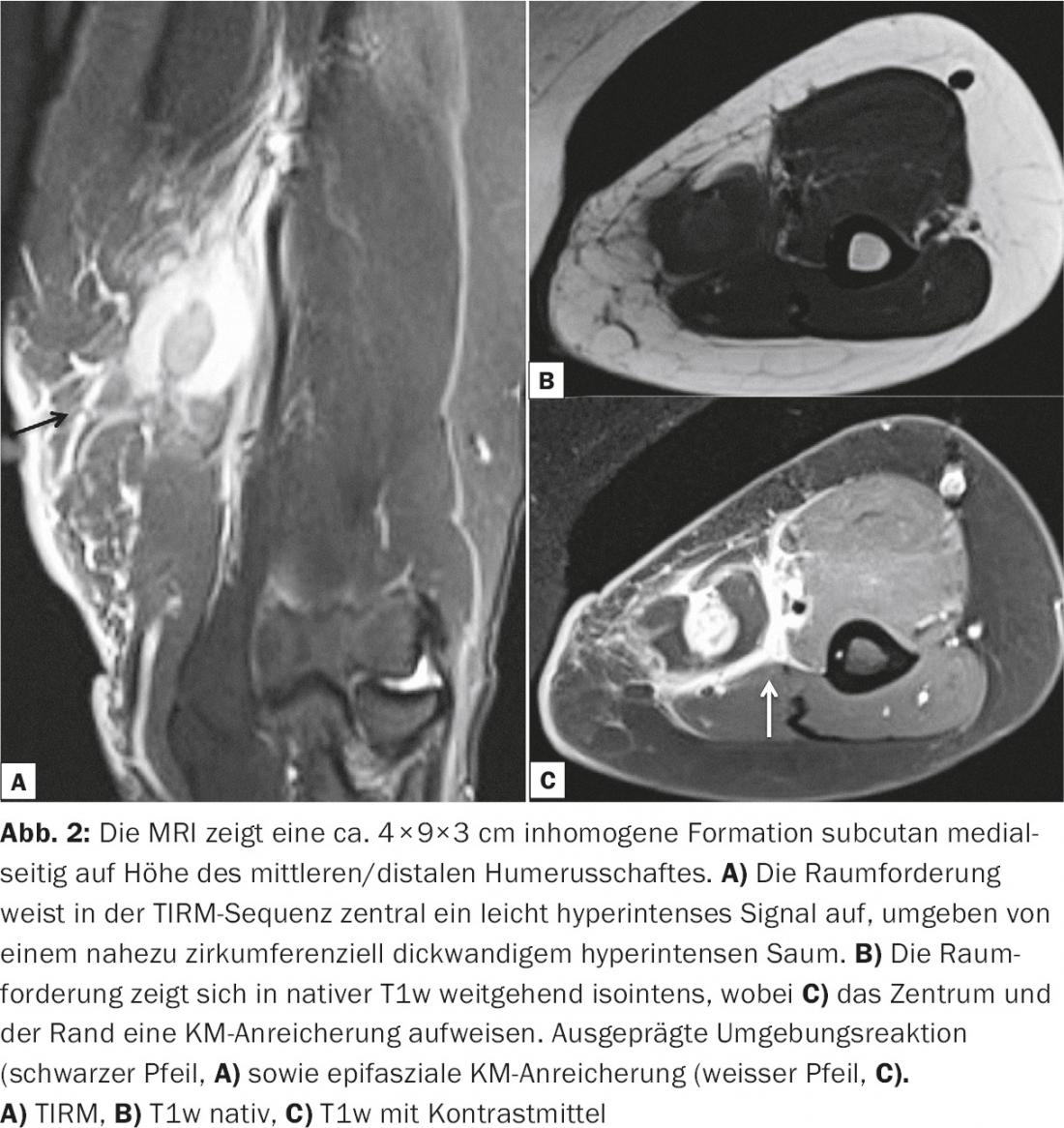

L’IRM confirme la présence d’une masse sous-cutanée inhomogène, partiellement afférente au KM (Fig. 2).

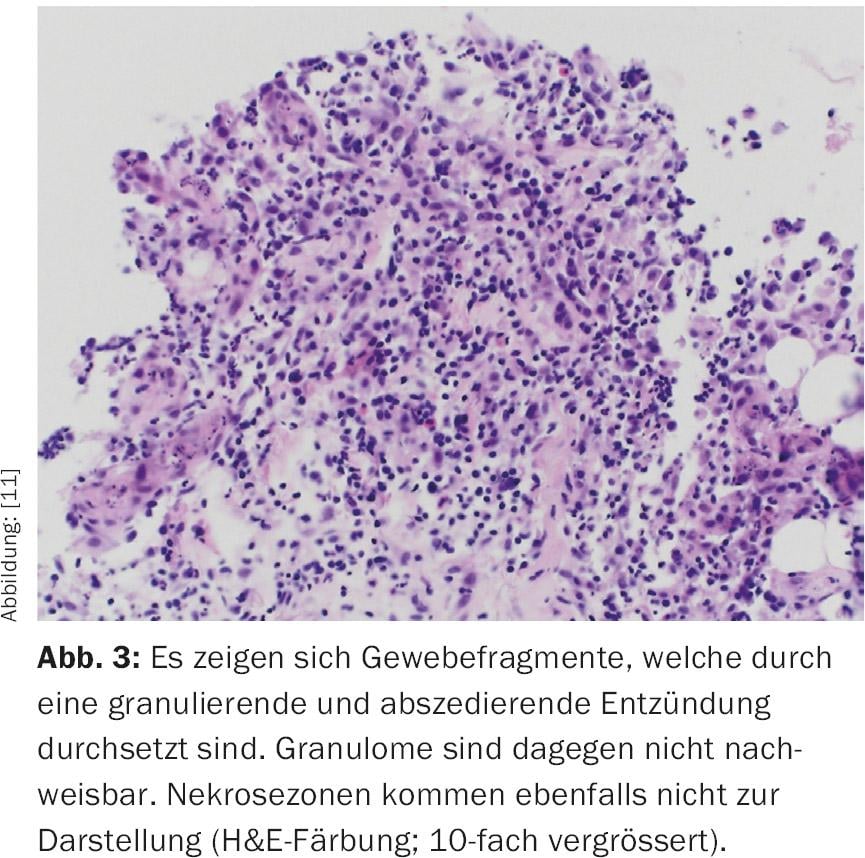

Si la cause n’est pas claire et qu’une parasitose tropicale est possible après l’accident à Bali, un diagnostic invasif par ponction à l’aiguille fine est effectué. La cytologie révèle des signes d’abcès sans mise en évidence de l’agent pathogène. En cas de douleur progressive et d’augmentation de l’atteinte locale, on procède au clivage de l’abcès, ce qui permet de vider 10 ml de pus. L’histologie révèle une inflammation floride avec de nombreux granulocytes neutrophiles ; aucun granulome nécrosant n’est visible. Les colorations de Gram et de Whartin-Starry ne permettent pas de détecter l’agent pathogène (Fig. 3).

Les cultures de la biopsie à l’aiguille fine et les échantillons de l’abcès ne montrent aucune croissance. Une PCR eubactérienne est donc réalisée et permet de détecter Bartonella henselae. Une sérologie demandée ultérieurement pour les IgG de B. henselae donne une valeur réactive de 1 :>256.

Diagnostic

Il s’agit d’une inflammation abcédante de la maladie des griffes du chat.

Traitement et évolution

Le traitement antibiotique par amoxicilline/acide clavulanique 2,2 g est arrêté. En raison de l’évolution prolongée, un traitement oral par azithromycine 1× 500 mg le 1er jour et 1× 250 mg du 2e au 5e jour est recommandé. Journée lancée.

En l’espace d’une semaine, l’affection locale est en nette régression et guérit au bout de deux mois.

Discussion

La maladie des griffes du chat (MKK) est une zoonose causée par Bartonella henselae . L’agent pathogène est un bâtonnet aérobie gram-négatif, facultativement intracellulaire. B. henselae est endémique dans le monde entier. Le principal réservoir est constitué par les jeunes chats domestiques [2], qui sont souvent cliniquement sains, mais peuvent néanmoins présenter une bactériémie persistante [9]. La contamination se fait généralement par griffure ou morsure. L’IRC se caractérise par une lymphadénopathie régionale généralement autolimitée.

D’un point de vue pathogénique, une infection locale se développe dans l’organisme hôte après inoculation, ce qui se traduit par une lymphadénopathie régionale. En outre, il peut y avoir une invasion de l’endothéline et, dans certains cas, une bactériémie [1]. La dissémination est surtout observée chez les patients ayant subi une transplantation d’organe et chez les personnes atteintes du VIH [4].

Cliniquement, une lésion cutanée papuleuse ou pustuleuse peu symptomatique apparaît généralement trois à dix jours après une griffure ou une morsure par un chat sur le site d’inoculation, persiste typiquement pendant une à trois semaines et guérit sans laisser de cicatrice. Une lymphadénopathie régionale apparaît au cours de l’évolution. C’est la principale caractéristique de l’IRC, elle est vue chez 85% des patients et persiste pendant deux à quatre mois [6]. De plus, il y a souvent une légère fièvre et un malaise. Une lymphadénopathie généralisée est rare. L’atteinte des organes viscéraux avec apparition de granulomes dans le foie ou la rate est surtout observée chez les enfants. Les manifestations atypiques comprennent une conjonctivite, une pneumonie atypique, ainsi qu’une fièvre prolongée [2,3,6,8].

Chez les personnes immunodéprimées (par exemple les patients VIH), les formes graves sont l’angiomatose bacillaire et la péliose hépatique [4,6]. L’angiomatose bacillaire se caractérise par des néoproliférations vasculaires dans la peau, les ganglions lymphatiques et les organes viscéraux, tandis que la péliose se caractérise par des kystes remplis de sang dans le foie, la rate et les ganglions lymphatiques.

Le diagnostic repose sur l’anamnèse d’un contact avec un chat suivi de l’apparition d’une lymphadénopathie. Des examens sérologiques, microbiologiques et histologiques peuvent être utilisés pour confirmer le diagnostic [2], une combinaison de résultats appropriés permettant de confirmer le diagnostic. En présence d’une anamnèse et d’une clinique typiques, un titre de bartonelles ≥1:64 et une IgM positive – généralement brièvement détectable – peuvent être utilisés pour confirmer le diagnostic. En cas de résultats atypiques, le traitement histologique d’un échantillon de tissu avec coloration supplémentaire au Whartin Starry ainsi qu’une PCR et une culture pour les bartonelles peuvent être utiles [3]. Malheureusement, tant la sérologie, la PCR que la culture de cette bactérie exigeante sont peu sensibles [5,6,7], et les résultats histologiques montrant des nécroses acellulaires entourées de plusieurs couches d’histiocytes et de cellules épithélioïdes ne sont pas spécifiques. Il peut donc être difficile de diagnostiquer une maladie aiguë.

En cas de lymphadénopathie inexpliquée, le diagnostic différentiel doit être posé en pensant aux causes infectieuses et malignes. Les agents infectieux les plus fréquents sont le staphylocoque doré et les streptocoques bêta-hémolytiques du groupe A. Les agents viraux en question sont notamment le VIH, le CMV et l’EBV. En outre, les mycobactéries ainsi que la toxoplasmose doivent être recherchées. En cas de lésion cutanée supplémentaire, les agents pathogènes tels que Francisella tularensis, Erysipelothrix rhusiopathiae et Bacillus anthracis doivent être envisagés comme diagnostics différentiels. En ce qui concerne les tumeurs malignes, les lymphomes sont au premier plan. Il est rare que des maladies systémiques telles que la sarcoïdose en soient la cause.

Le traitement de la maladie des griffes du chat dépend du patient et de l’ampleur de la maladie : Chez les personnes immunocompétentes présentant une maladie légère à modérée, les antibiotiques ne sont pas nécessaires car la guérison est lente même sans traitement [5,8]. En cas d’infestation étendue, l’azithromycine 500 mg le premier jour, suivie de 250 mg pendant quatre jours supplémentaires, est recommandée [10]. En outre, en cas d’abcès des ganglions lymphatiques, une aspiration ou une excision chirurgicale peut être effectuée. Le traitement des personnes immunodéprimées ou des patients présentant une maladie disséminée doit être confié à des spécialistes.

Littérature :

- Dehio C : Molecular and cellular basis of bartonella pathogenesis.Annu Rev Microbiol 2004 ; 58 : 365.

- Florin TA, et al. : Au-delà de la maladie des griffes de chat : élargissement du spectre de l’infection à Bartonella henselae.Pediatrics 2008 ; 121(5) : 1413.

- Margileth AM : Récentes avancées dans le diagnostic et le traitement de la maladie des griffes de chat. Curr Infect Dis Rep 2000 ; 2(2) : 141.

- Mosepele M, et al. : Bartonella infection in immunocompromised hosts : immunology of vascular infection and vasoproliferation. Clin Dev Immunol. 2012 ; 612809 : 1-5.

- Rolain JM, et al. : Recommandations pour le traitement des infections humaines causées par des espèces de Bartonella. Antimicrob Agents Chemother 2004 ; 48(6) : 1921.

- Velho PE, et al : Que savons-nous (ou pas) sur les bartonelloses humaines ? Braz J Infect Dis. 2003 ; Feb ; 7(1) : 1-6.

- Vermeulen MJ, et al : Low sensitivity of Bartonella henselae PCR in serum samples of patients with cat-scratch disease lymphadenitis. J Med Microbiol. 2008 ; 57(Pt 8) : 1049.

- Windsor JJ : Cat-scratch disease : epidemiology, aetiology and treatment.Br J Biomed Sci 2001 ; 58(2) : 101.

- Demers DM, Bass JW, Vincent JM et al : Cat-scratch disease in Hawaii : etiology and seroepidemiology. J Pediatr. 1995 Jul ; 127(1) : 23-6.

- Radiologie Hôpital universitaire de Bâle, avec l’aimable autorisation du Dr Garcia Alzamora Meritxell, directrice adjointe de l’hôpital. Chef de clinique en diagnostic musculo-squelettique, Hôpital universitaire de Bâle, Clinique de radiologie et de médecine nucléaire.

- Pathologie Hôpital universitaire de Bâle, avec l’aimable autorisation de Mme PD Dr. med. Ellen Christina Obermann, médecin-chef, Hôpital universitaire de Bâle, Pathologie.

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2016 ; 11(11) : 38-41