L’analyse instrumentale de la marche en 3D permet de mesurer simultanément la cinématique, la cinétique et l’électromyographie (EMG), fournissant ainsi des informations supplémentaires par rapport aux méthodes de diagnostic conventionnelles. Cela permet d’analyser des schémas complexes de maladies (neuro)orthopédiques et neurologiques. L’avantage est d’une part la saisie quantitative du comportement de mouvement des patients, et d’autre part il s’agit d’une méthode non invasive et non irradiante. Les différentes méthodes d’analyse sont complémentaires et ne peuvent être interprétées de manière pertinente que si elles sont combinées.

Les enfants et les adolescents présentant des anomalies de la posture et/ou de la locomotion sont souvent amenés à consulter leur pédiatre ou leur médecin généraliste. Des pathologies musculo-squelettiques ou des maladies neurologiques peuvent entraîner des troubles de la marche. Outre l’examen clinique, le médecin dispose de méthodes d’imagerie telles que les radiographies conventionnelles et la tomodensitométrie (TDM). Il est souvent difficile de distinguer les nombreuses variantes de développement physiologique des évolutions pathologiques chez les enfants et les adolescents.

Représentation quantitative grâce à l’analyse 3D

Dans les hôpitaux spécialisés, l’analyse instrumentale de la marche en 3D permet à l’équipe interdisciplinaire de médecins, de scientifiques du sport et du mouvement et de physiothérapeutes d’assurer des diagnostics pour des questions cliniquement pertinentes. D’une part, la médecine dispose de méthodes d’analyse complexe de la marche humaine (tableau 1). Des informations complémentaires peuvent permettre de vérifier les mesures de soins/thérapeutiques mises en place et, le cas échéant, d’améliorer la planification des opérations. De l’autre côté des méthodes, on trouve l’analyse descriptive de la marche à l’œil nu. Elle sert de technique de base pour détecter les écarts de marche par une observation visuelle entraînée. Or, l’œil humain peut traiter directement environ dix informations par seconde. En revanche, les caméras infrarouges, telles que celles utilisées pour l’analyse de la marche en 3D, enregistrent des données à une fréquence de 200 Hz (images/sec). Entre les deux se trouve le diagnostic médical de la marche assisté par des appareils, qui utilise des méthodes simples d’évaluation vidéo et des mesures dynamiques de la charge de pression.

La comparaison des modèles de marche facilite un diagnostic correct

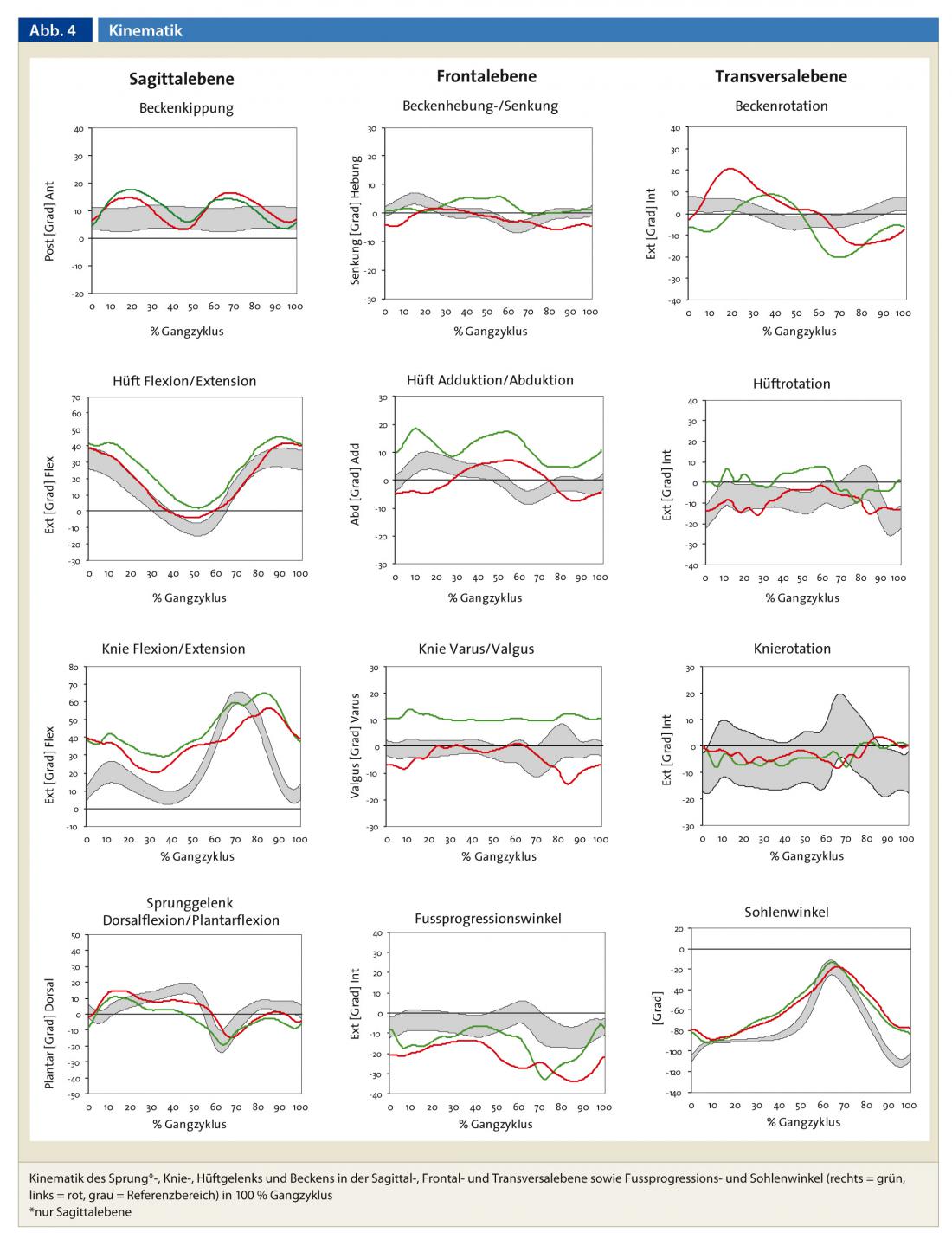

Lors d’une analyse de la marche en 3D, nous obtenons des informations sur les éventuelles asymétries ou déviations du bassin, de la cheville, du genou et de la hanche grâce à la mesure simultanée de la cinématique (angle articulaire), de la cinétique (forces articulaires, couples, forces de réaction au sol) et de l’EMG (activité musculaire). Dans des conditions dynamiques, il est possible de calculer les charges qui s’exercent sur les articulations. Les troubles complexes de la marche peuvent ainsi être représentés de manière quantitative, par exemple sous la forme de courbes angle-temps (cinématique) ou force-temps (cinétique). Les mouvements entre les segments peuvent être enregistrés dans les plans anatomiques sagittal (flexion/extension), frontal (abduction/adduction, varus/valgus) et transversal (rotation externe/interne).

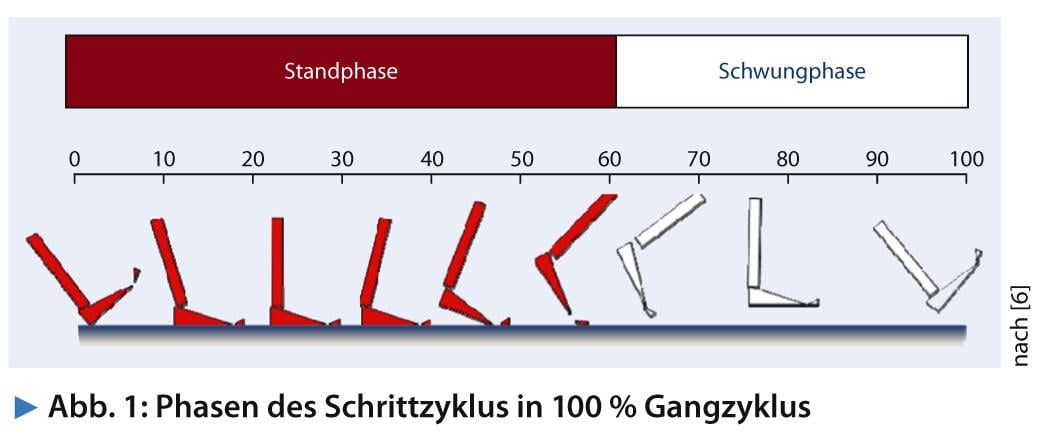

La base de l’évaluation est un double pas normalisé, défini comme deux contacts initiaux successifs du même pied avec le sol. Un cycle de marche se compose d’environ 60% de phase d’appui et 40% de phase de balancement (Fig. 1). Dans la pratique, la comparaison avec des sujets sains s’impose, tout comme la référence relative dans le sens d’une comparaison pré- et postopératoire. Les valeurs normatives servent à décrire la démarche physiologique. Ces connaissances permettent au médecin ou au thérapeute d’établir un diagnostic correct, de développer une thérapie individuelle et d’évaluer un traitement à l’aide de données. Indépendamment de cela, les valeurs normatives sont utilisées comme valeurs d’orientation.

Condition préalable à une démarche physiologique :

- Contrôle central et périphérique intact

- Mobilité articulaire suffisante

- Force musculaire suffisante

- Bras de levier stables via des articulations stabilisatrices

- Un apport d’énergie intact

Avantages et inconvénients des différentes méthodes de mesure

Les données cinématiques (évolution de l’angle en fonction du temps) sont collectées à l’aide de systèmes multi-caméras haute résolution. Des marqueurs sont appliqués sur des points osseux anatomiquement définis à l’aide d’un ruban adhésif double face. Les caméras infrarouges émettent des impulsions lumineuses qui sont réfléchies par les marqueurs. Les impulsions réfléchies détectées sont transmises par les caméras à l’ordinateur qui calcule les coordonnées spatiales à partir d’au moins deux vues de la caméra et reconstruit une figure en traits au moyen de lignes de connexion entre les différents marqueurs. Les mouvements des segments (par exemple entre la cuisse et la jambe) sont déterminés les uns par rapport aux autres à l’aide de repères anatomiques. En fonction de la question posée, la disposition des marqueurs s’effectue à l’aide de jeux de marqueurs définis différemment. Ces modèles de marqueurs se distinguent par le nombre de marqueurs, leur positionnement, leur utilisation et leurs paramètres de sortie. Les artefacts dus au déplacement de la peau et des tissus mous constituent un inconvénient et un facteur limitant pour la validité des données de mesure.

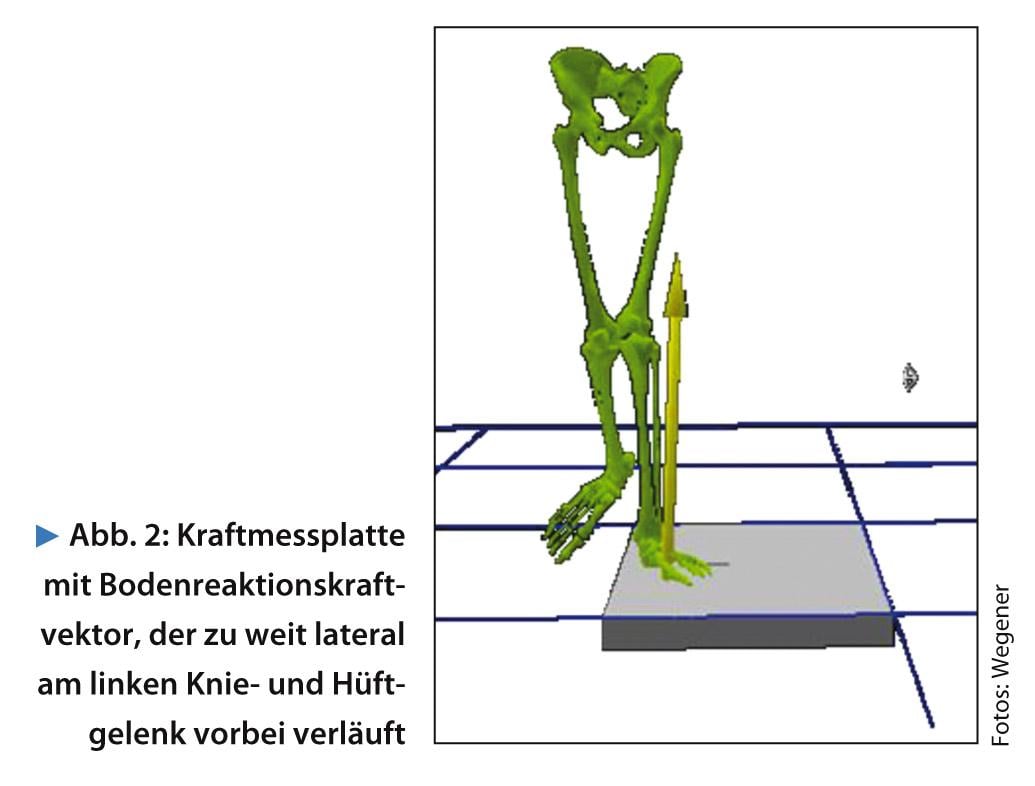

La cinétique (évolution de la force en fonction du temps) s’intéresse aux forces exercées sur une articulation ou une partie du corps. L’intérêt porte sur la cause et le contrôle du mouvement. Les forces de réaction verticales et horizontales du sol sont mesurées par des plaques dynamométriques encastrées dans le sol (Fig. 2). Ces mesures permettent de calculer les exigences fonctionnelles (charges) au niveau des articulations qui se produisent pendant la marche. Les couples sont calculés pour les articulations du membre inférieur à l’aide des mathématiques de la dynamique inverse. L’objectif de cette méthode est de déterminer les couples et les forces nécessaires pour un mouvement cinématique.

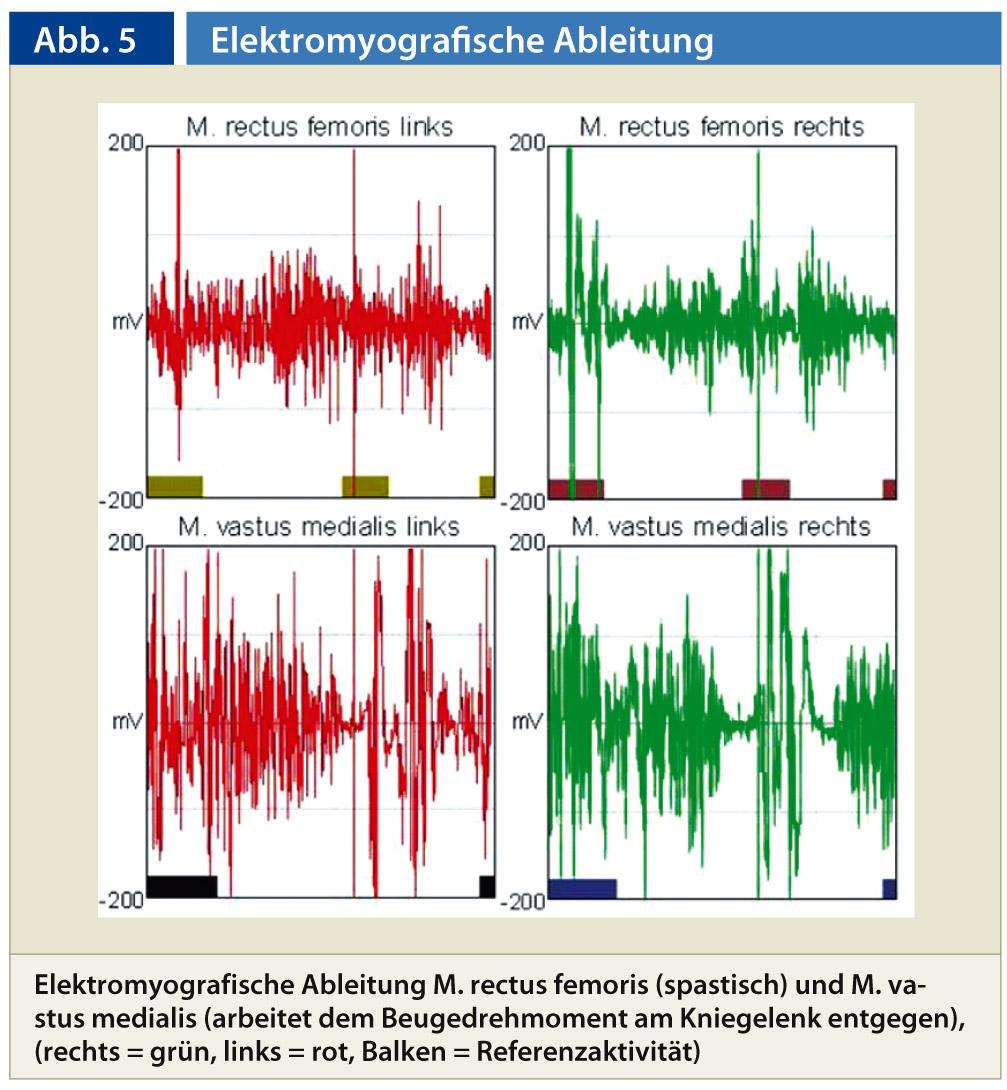

Des mesures EMG de surface sont effectuées pour évaluer l’activité musculaire. L’électromyographie est une méthode permettant de déterminer les potentiels électriques au niveau des muscles pendant la contraction musculaire. Le comportement d’innervation des muscles dérivés peut ainsi être représenté de manière objective. Des électrodes de surface sont utilisées pour capturer le signal EMG. L’utilisation de l’EMG dans l’analyse clinique de la marche permet notamment de savoir quand quels groupes de muscles sont actifs dans les différentes phases du cycle de la marche.

Les méthodes cinématiques, cinétiques, électromyographiques et cliniques se complètent mutuellement et ne peuvent être interprétées de manière pertinente que si elles sont combinées. Un test de mobilité et de fonction musculaire permet d’évaluer l’état locomoteur du patient afin de pouvoir interpréter les résultats de l’analyse de la marche. Chez les patients souffrant d’une maladie neurologique, les muscles sont également testés pour la spasticité.

Exemple d’application

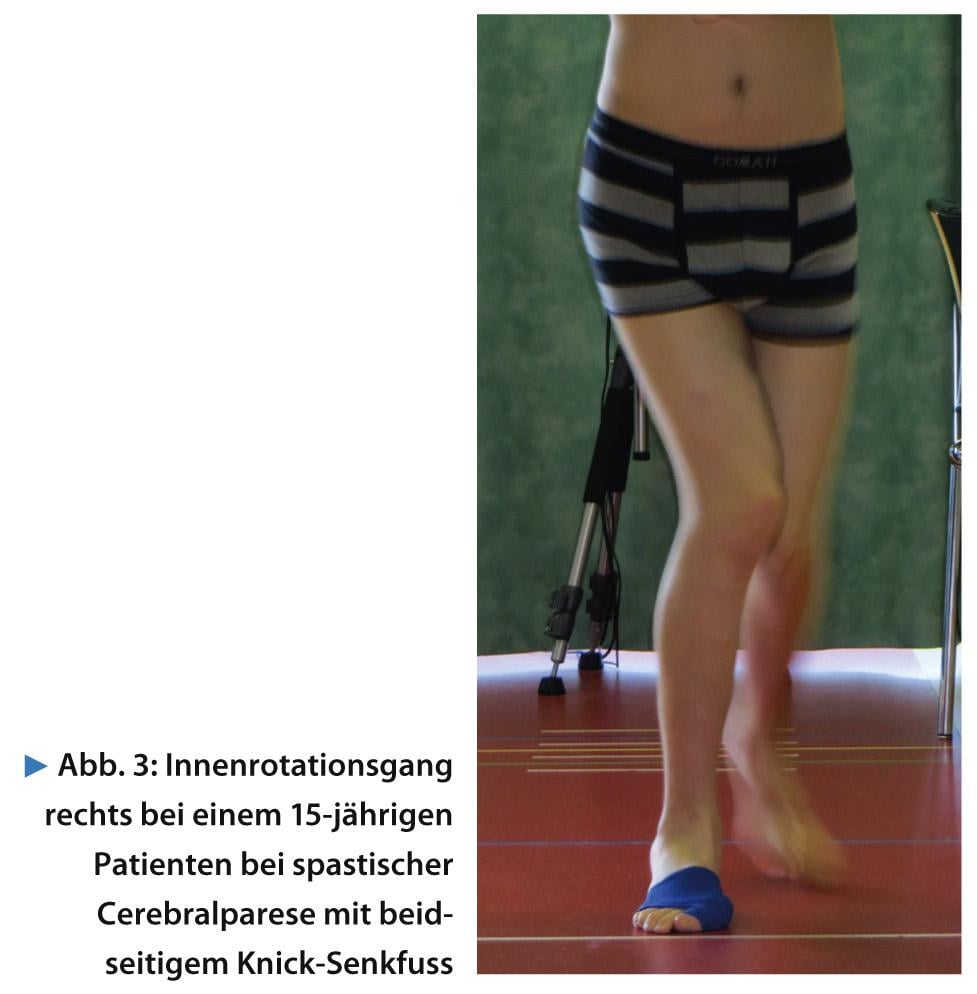

L’un des troubles de la marche les plus fréquents en cas de paralysie cérébrale est la rotation interne de la marche, observée chez le présent patient (15 ans) atteint de paralysie cérébrale spastique à prédominance droite (figure 3).

La rotation interne accrue de l’articulation de la hanche droite lors de la marche, avec une contraction simultanée en adduction, n’entraîne cependant pas une marche vers l’intérieur, mais vers l’extérieur des deux côtés (angle de progression du pied), en raison de l’augmentation de la torsion externe du tibia de 51° de chaque côté (norme 33° ±8°) et de la présence de pieds fléchis des deux côtés. La cause de l’augmentation de la rotation interne de la hanche à droite est une augmentation de la rotation interne de la hanche, mesurée cliniquement lorsque l’articulation de la hanche est fléchie à 90°, alors que la capacité de rotation externe est supprimée (IRO/ARO 55/0/0° à droite). En revanche, l’angle de rotation de la hanche gauche se situe dans la zone de référence pendant la marche (Fig. 4). Le diagnostic différentiel a permis d’exclure une coxa antetorta.

Le tracé en double sommet du mouvement sagittal du bassin ainsi que l’examen clinique indiquent que le muscle iliopsoas présente un raccourcissement important des deux côtés (Fig. 4). Le test de spasticité révèle que les fléchisseurs de la hanche sont spastiques des deux côtés. Le raccourcissement résultant de la spasticité oblige à son tour le patient à marcher avec les articulations du genou fléchies pour garder l’équilibre. Les deux articulations du genou et de la hanche sont excessivement fléchies pendant le cycle de marche, alors que la flexion est déjà contractée des deux côtés. Les extenseurs du genou doivent s’opposer aux couples de flexion qui en résultent au niveau des deux articulations du genou, ce qui se traduit par une activité continue en phase d’appui dans l’EMG dynamique du muscle vastus medialis bds. (Fig. 5).

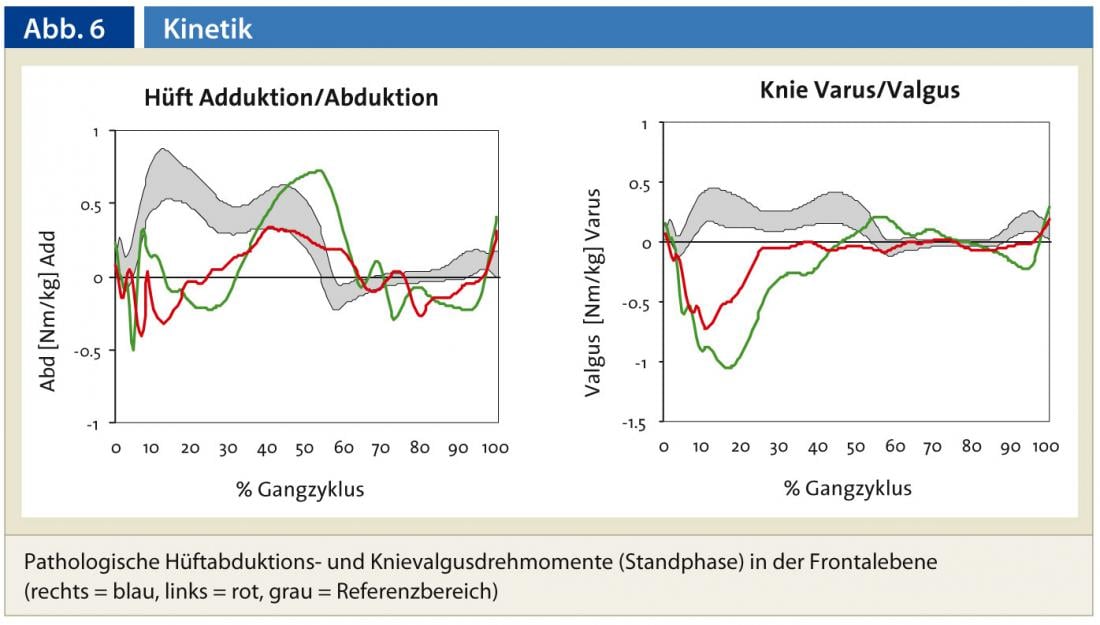

De plus, l’articulation de la hanche droite est davantage en adduction en raison d’une contracture, et jusqu’à la fin de la phase d’appui, des forces élevées (couples d’abduction) s’exercent sur les deux articulations de la hanche avec des abducteurs de hanche faibles (Fig. 6).

Alors que l’angle du genou gauche dans le plan frontal est presque dans la norme, la jambe droite présente un angle de genou valgus en phase d’appui. Cet angle de valgus résulte d’une rotation interne combinée de l’articulation de la hanche droite et de la contracture de flexion du genou (fig. 4). Les deux articulations du genou sont alors soumises à des charges plusieurs fois supérieures (couples en valgus) à droite > à gauche, ce qui peut entraîner une usure prématurée des articulations du genou (Fig. 6, Fig. 2) . La charge en valgus dans l’articulation du genou gauche résulte de l’augmentation de la rotation externe du pied (toeing-out) à gauche et de l’inclinaison latérale du torse sur le côté gauche en raison d’une faiblesse des muscles fessiers, le vecteur de force étant dirigé vers l’extérieur par la position du pied et l’inclinaison latérale du torse au point de déclencher des moments latéraux élevés (couples de valgus et d’abduction) au niveau des articulations du genou et de la hanche gauches.

L’intervention multi-niveaux prévue comprend la correction de la torsion des deux cuisses, l’extension bilatérale du genou et l’opération des deux pieds. L’analyse instrumentée de la marche en 3D permet ainsi de différencier un tableau de marche complexe et multifactoriel et de permettre ainsi un traitement et une thérapie ciblés.

Conclusion pour la pratique

- L’analyse instrumentale de la marche en 3D fournit des informations supplémentaires essentielles qui ne peuvent pas être recueillies par des moyens cliniques pour évaluer la capacité de marche.

- Il est possible d’analyser des schémas complexes de maladies orthopédiques ou neurologiques (état actuel), de compléter la garantie du diagnostic et de documenter les évolutions thérapeutiques.

- Le comportement des patients en matière d’activité physique peut être évalué quantitativement.

- Il s’agit d’une méthode de mesure non invasive et non irradiante.

- L’examen fournit, dans des conditions dynamiques, des informations sur l’ampleur du mouvement (cinématique), les couples et les forces en action (cinétique) et l’activité musculaire (EMG).

- Une comparaison de symétrie permet de représenter les différences de côté entre le côté affecté et le côté non affecté.

- Les données comparatives d’un groupe de contrôle en bonne santé facilitent l’interprétation des schémas de mouvements anormaux.

Dr. phil. Regina Wegener

Littérature :

- Bachmann C, et al. : Systèmes de mesure, méthodes de mesure et exemples d’analyse instrumentée de la marche. Schweiz Z Med Traumatol 2008 ; 56 (2) : 29-34.

- Döderlein L, Wolf S : L’importance de l’analyse instrumentale de la marche dans la paralysie cérébrale infantile. Orthopédie 2004 ; 33 (10) : 1103-1118.

- Kirtley C, 2004 : Clinical gait analysis – theory and practice. Elsevier, Churchill Livingstone.

- Kleissen RFM, et al : Electromyographie dans l’analyse biomécanique du mouvement humain et son application clinique. Gait Posture 1998 ; 8 : 143-158.

- Ludwig O, 2012 : Analyse de la marche dans la pratique. Application dans la prévention, la thérapie et les soins. C. Maurer : Geislingen.

- Sander K, et al : Analyse instrumentale de la marche et du mouvement dans les troubles musculo-squelettiques. Orthopédie 2012 ; 41 (10) : 802-819.

- Waidelich HA, et al. : Mesure tomographique computérisée de la torsion-angulation et de la longueur de l’extrémité inférieure. Les méthodes, les valeurs normales et la charge de radiation. Rofo 1992 ; 157 (3) : 245-251.

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2013 ; 8(6) : 14-18