Validi marcatori prognostici e soprattutto predittivi possono svolgere un ruolo cruciale nel trattamento del cancro. Con lo sviluppo di nuove opzioni terapeutiche per il trattamento della leucemia linfatica cronica (LLC), anche la stratificazione del rischio è in costante cambiamento.

Lo sforzo di prevedere il nostro futuro è probabilmente antico quanto l’umanità stessa e non si ferma alla medicina. Quindi meteorologi, astrologi, cartomanti, scienziati e medici lavorano in tutto il mondo per prevedere il corso degli eventi. In medicina, in particolare, ciò è probabilmente dovuto anche alla grande necessità di essere preparati in modo ottimale ai pericoli. Nei modelli di malattia con decorso così eterogeneo come nella leucemia linfatica cronica (LLC), l’importanza dei parametri prognostici e predittivi per la valutazione del rischio è particolarmente elevata. Pertanto, alcuni marcatori diagnostici hanno un impatto significativo non solo sulla prognosi, ma anche sul trattamento. La loro conoscenza e applicazione è indispensabile per una gestione ottimale del paziente.

Ricerca dell’ago nel pagliaio

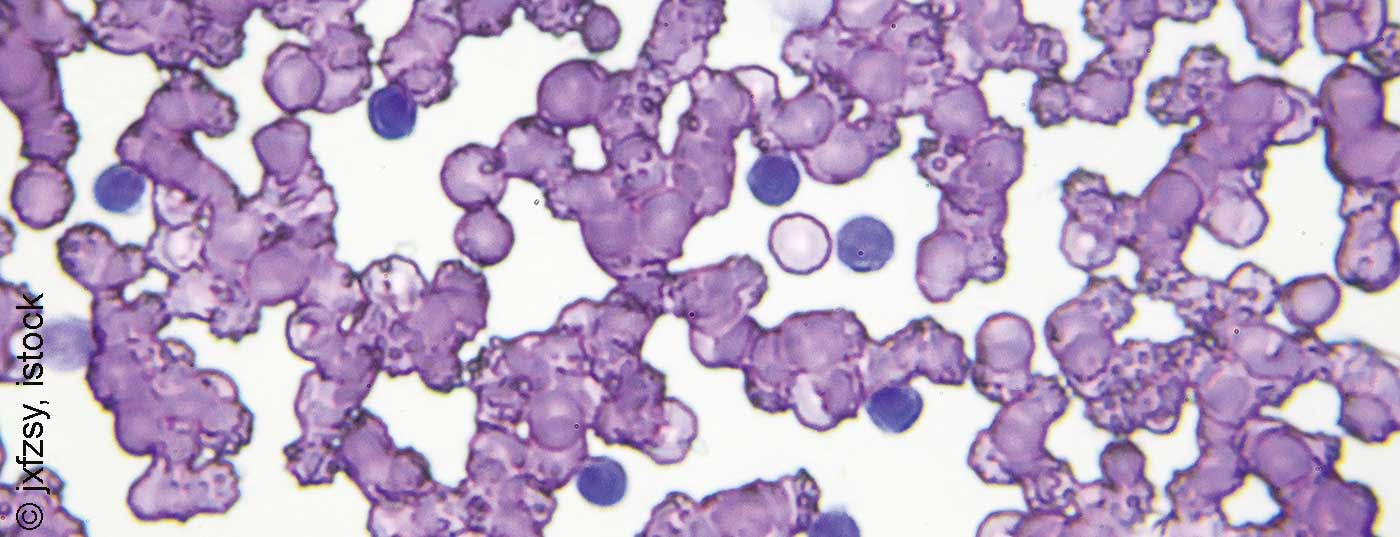

Il rapido sviluppo delle opzioni diagnostiche e terapeutiche porta, da un lato, a molti parametri la cui registrazione potrebbe essere potenzialmente utile per la stratificazione del rischio e, dall’altro, a molteplici opzioni di trattamento che richiedono la selezione dei pazienti adatti. L’identificazione di quei fattori che sono effettivamente di rilevanza clinica preoccupa i ricercatori più che mai nell’era delle terapie mirate. Anche le terapie mirate con ibrutinib, idelalisib e venetoclax si sono affermate nella LLC.

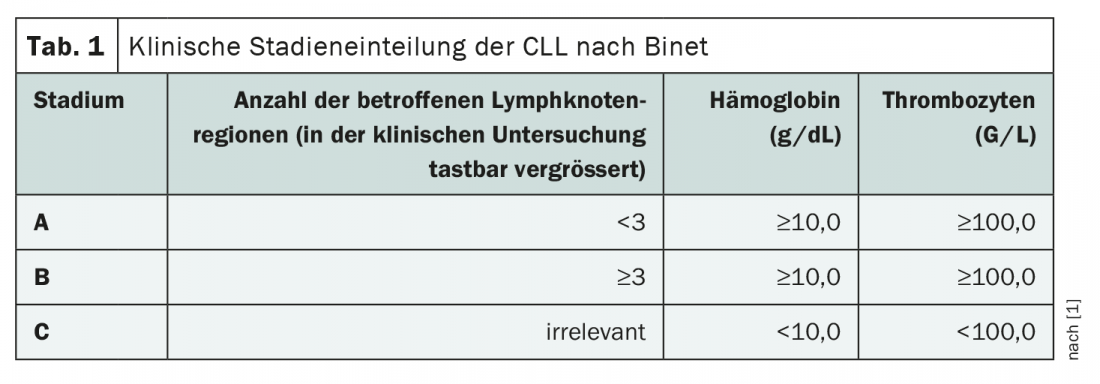

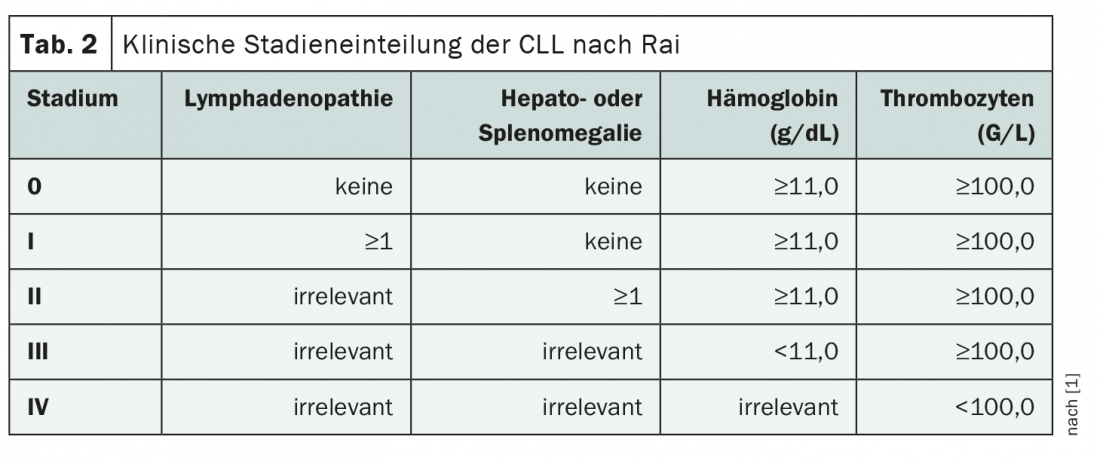

Tuttavia, lo sviluppo di punteggi e sistemi prognostici per i malati di CLL risale a più di 40 anni fa. Così, negli anni ’70 e ’80, sulla base dei risultati clinici, è stata sviluppata la stadiazione secondo Binet e Rai, che è ancora in uso oggi [1]. Questi descrivono la diffusione della malattia, prendendo in considerazione gli ingrossamenti dei linfonodi, del fegato e della milza, nonché le variazioni dell’emocromo (Tab. 1 e Tab. 2). Mentre la classificazione secondo Binet è utilizzata principalmente in Europa, la classificazione Rai è molto diffusa negli Stati Uniti. Nel frattempo, sono stati scoperti numerosi altri biomarcatori e sviluppati sistemi prognostici, ma tutti questi sono stati convalidati per i pazienti sottoposti a chemioimmunoterapia (CIT) e devono essere messi in discussione nell’era dei trattamenti mirati.

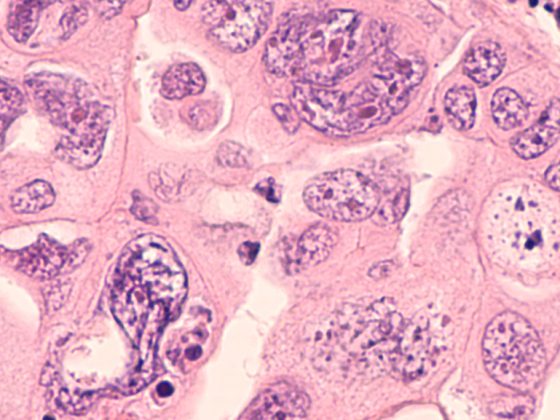

I biomarcatori prognostici identificati negli ultimi decenni includono numerosi parametri sierologici, lo stato di mutazioneIGHV (catena pesante dell’immunoglobulina), le aberrazioni cromosomiche, le mutazioni geniche e i risultati del micro-RNA. In particolare, una mutazione TP53 o NOTCH1, l’espressione di CD49d, lo stato di mutazione IGHV, i cariotipi complessi e alcuni microRNA sono oggi di rilevanza clinica, poiché questi fattori hanno conseguenze terapeutiche immediate (Tab. 3) . Tuttavia, l’importanza di questi parametri sta cambiando anche nel contesto delle nuove opzioni terapeutiche per la forma più comune di leucemia. In un’analisi pubblicata nel 2019, solo la mutazione del17p/TP53 e l’espressione di CD49d sono risultati biomarcatori prognostici negativi nel panorama terapeutico in evoluzione [2]. Anche il ruolo della malattia minima residua (MRD) come parametro prognostico dopo la terapia viene messo in discussione nell’era degli approcci oncologici mirati [3].

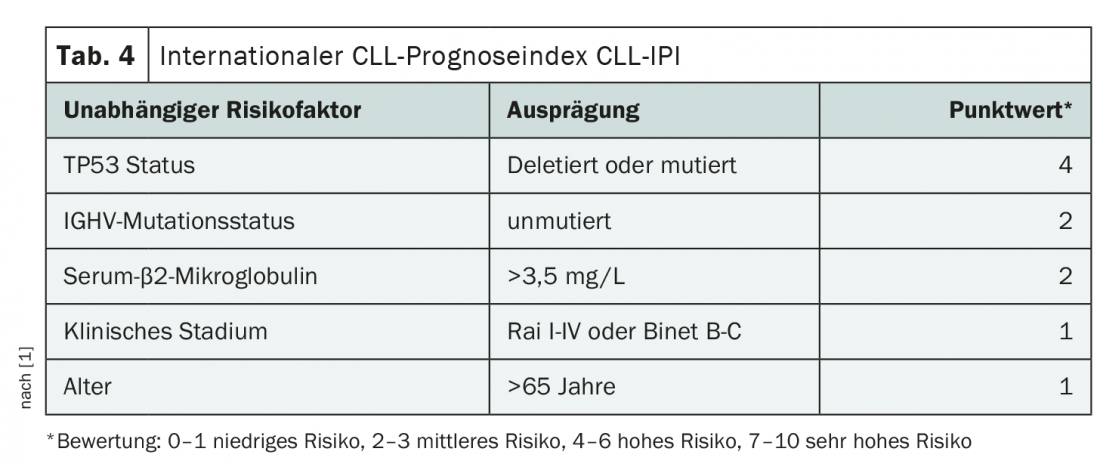

Nel corso degli anni, sono stati ripetutamente sviluppati anche modelli prognostici che tengono conto di vari fattori di natura clinica, chimico-laboratoristica e citogenetica. Esempi sono il nomogramma MDACC e il modello GCLLSG. Tuttavia, il CLL International Prognosis Index (CLL-IPI), introdotto nel 2016, è diventato particolarmente popolare. Oltre allo stato di mutazione TP53 e IGHV, nella valutazione sono inclusi anche la siero-β2-microglobulina, lo stadio clinico e l’età del paziente (Tab. 4) . Poiché spesso non c’è una conseguenza terapeutica immediata di questo punteggio, si raccomanda un uso piuttosto cauto [1].

Tutto nuovo?

La validità di molti fattori e punteggi prognostici identificati negli ultimi decenni è messa in discussione dall’attuale rapida introduzione di nuove terapie. Tuttavia, rimane la grande importanza di un’adeguata selezione dei pazienti e quindi la necessità di biomarcatori affidabili. La scoperta di un numero sempre maggiore di nuovi parametri, soprattutto citogenetici, per la valutazione del rischio non è certamente terminata e, mentre alcuni candidati consolidati saranno probabilmente vittime dei nuovi sviluppi, altri acquisteranno importanza o saranno esplorati per primi. La classificazione clinica secondo Binet e Rai serve ancora oggi come base e non c’è alcuna sostituzione della roccia primordiale in vista. Per quanto riguarda le analisi più dettagliate con considerazione dei fattori citogenetici, come spesso accade nella vita e nella medicina: rimanga dinamico!

Fonte: Yun X, Zhang Y, Wang X: Recenti progressi dei biomarcatori prognostici e dei sistemi di punteggio di rischio nella leucemia linfatica cronica. Biomark Res 2020; 8: 40.

Letteratura:

- Programma di linee guida oncologiche (Società tedesca per il cancro, Aiuto tedesco per il cancro, AWMF): S3-Leitlinie zur Diagnostik, Therapie und Nachsorge für Patienten mit einer chronischen lymphatischen Leukämie, Kurzversion 1.0, 2018, AWMF Registernummer: 018-032OL. www.leitlinienprogramm-onkologie.de/leitlinien/chronische-lymphatische-leukaemie-cll/ (ultimo accesso 10.11.2020)

- Kittai AS, Lunning M, Danilov AV: Rilevanza dei fattori prognostici nell’era delle terapie mirate nella LLC. Curr Hematol Malig Rep 2019; 14(4): 302-309.

- Thompson M, et al: Malattia minima residua nella leucemia linfocitica cronica nell’era dei nuovi agenti: una revisione. JAMA Oncol 2018; 4(3): 394-400.

- Yun X, Zhang Y, Wang X: Recenti progressi dei biomarcatori prognostici e dei sistemi di punteggio di rischio nella leucemia linfatica cronica. Biomark Res 2020; 8: 40.

InFo ONCOLOGIA ED EMATOLOGIA 2020; 8(6): 22-23