Anche i pazienti di mezza età possono essere diagnosticati con la sindrome di Asperger. Nella maggior parte dei casi, si tratta di persone con un alto livello di retribuzione. Ma gli sforzi prendono il sopravvento nel corso del tempo e spingono le persone colpite a cercare aiuto.

La sindrome di Asperger sta attualmente suscitando un grande interesse culturale e pubblico. Questo sviluppo, che da un lato è gratificante e de-taboing, porta con sé anche molti miti, pregiudizi e una glorificazione. Questo porta alcuni professionisti ad essere eccessivamente cauti nella diagnosi. Lo scetticismo prevale soprattutto nei confronti di quegli adulti che ricevono la diagnosi per la prima volta nella mezza età. Ma questo scetticismo è per lo più ingiustificato. Molte persone colpite possono dimostrare un alto livello di compensazione per un lungo periodo di tempo e scompensare solo nel mezzo della vita, quando lo stress continuo supera le loro risorse. Queste persone cercano aiuto per la prima volta solo da adulti, in mezza età o in età avanzata, a causa di disturbi secondari. Le comorbilità sono particolarmente comuni nelle persone con ASD [1]. Altre persone colpite si rivolgono a un professionista solo dopo un lungo confronto indipendente con il loro problema, che le porta all’autodiagnosi. Entrambi i gruppi dovrebbero essere diagnosticati correttamente per risparmiare loro inutili sofferenze. Quella che segue è una descrizione rudimentale di come le persone affette da alti livelli di compensazione vengono riconosciute, diagnosticate e trattate correttamente in età adulta.

Criteri diagnostici

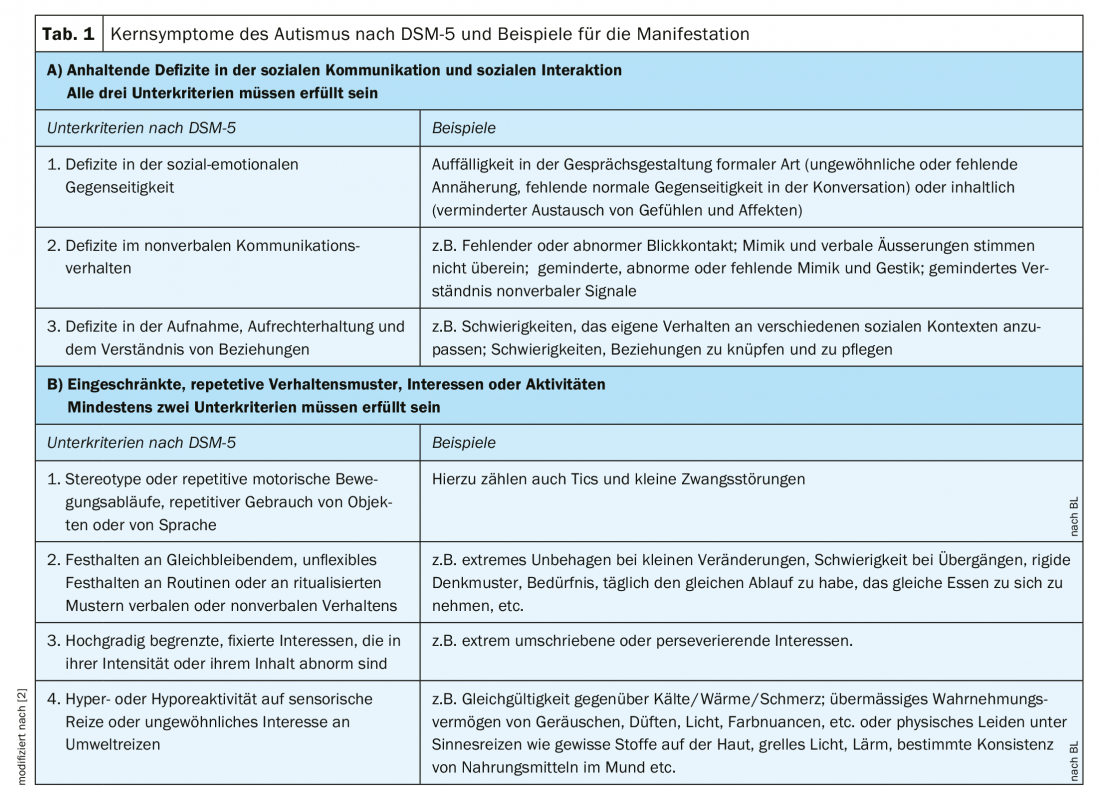

Nel DSM-5 e nell’atteso ICD-11, i problemi autistici non sono più intesi in modo categorico, ma in un nuovo modo dimensionale. Ciò significa che le diverse diagnosi di autismo della prima infanzia, autismo atipico e sindrome di Asperger sono registrate come manifestazioni diverse dello stesso continuum con le stesse caratteristiche fondamentali. Le caratteristiche osservabili che compongono lo spettro autistico secondo i sistemi diagnostici sono essenzialmente due: problemi nell’interazione interpersonale e modelli di comportamento, interessi o attività ristretti e ripetitivi. Non viene fatto alcun riferimento ai meccanismi sottostanti.

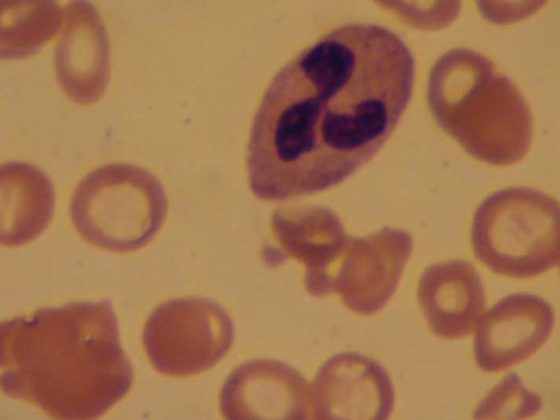

Tabella 1 mostra i criteri di definizione dell’autismo secondo il DSM-5 [2]. Per verificare se questi criteri sono soddisfatti, il medico cerca anomalie nella conversazione, nel comportamento non verbale e nella rete e nei modelli di relazione del paziente. Mentre alcuni pazienti si fanno notare immediatamente in questo senso – camminano direttamente verso la sedia senza alcuna frase di saluto, parlano incessantemente o non parlano affatto, sembrano saccenti, mancano di contatto visivo, la loro voce è troppo alta/troppo bassa/stridula, eccetera – altri affetti sono abbastanza capaci delle consuete forme di cortesia. Alcuni hanno – come altre persone – un fascino naturale che può essere vantaggioso nella vita, ma fuorviante nella diagnosi. Queste persone colpite riescono a interagire con la società senza dare nell’occhio, all’inizio. Il professionista, quindi, non pensa immediatamente all’autismo. L’esplorazione, tuttavia, rivela che questo adattamento attivo richiede un notevole sforzo da parte loro. Ad esempio, prima di qualsiasi telefonata, vengono preparati interi copioni per le conversazioni (a volte anche i saluti), è necessaria una fase di recupero più lunga dopo le interazioni, le chiacchiere e il flirt sono possibili solo per iscritto o non lo sono affatto. Questi pazienti hanno anche spesso sperimentato il bullismo e l’esclusione in passato. Se ci si informa sulle proprie relazioni sociali e sui modelli di relazione, soggettivamente e da parte di altri, si scopre che i criteri di cui sopra sono soddisfatti: Spesso il modo di parlare inizialmente normale viene appreso e praticato in modo cosciente, non intuitivo. L’espressione facciale amichevole è spesso paratimica e non è un indicatore dei sentimenti attuali; anche il contatto visivo viene appreso e viene fatto consapevolmente con sforzo. La propria espressione verbale e non verbale, così come la decifrazione delle espressioni facciali degli altri o la comunicazione verbale nelle conversazioni tra più persone si realizzano solo con l’aiuto di uno sforzo considerevole, che causa stress soggettivo e porta gradualmente all’esaurimento.

Inoltre, alcuni professionisti che non conoscono l’argomento pensano che le persone con autismo non vogliano o non possano mantenere relazioni sociali. Ma non è questo il caso. Al contrario, la grande maggioranza delle persone colpite ha un bisogno intatto di attaccamento e interesse sociale. Il mantenimento delle relazioni di per sé non è sicuramente un criterio di esclusione per un ASD. Spesso, però, il bisogno è solo un po’ ridotto e la soddisfazione del bisogno può essere modellata in modo diverso rispetto alle persone non autistiche. Ad esempio, la relazione è incentrata sui fatti piuttosto che sulle emozioni (ad esempio, si basa su interessi comuni piuttosto che su esperienze o sentimenti condivisi), oppure il mantenimento della relazione si manifesta a intervalli fissi, anche se poco frequenti.

Lo stesso vale per il secondo criterio degli interessi ripetitivi e limitati e della sovra o sotto-sensibilità sensoriale. Anche in questo caso, alcuni pazienti si fanno notare immediatamente perché, ad esempio, sembrano ossessivi, si lamentano dell’odore o della luce abbagliante del neon, indossano abiti molto larghi e morbidi e simili. Tuttavia, coloro che hanno un alto livello di compensazione non si lamentano per educazione appresa, spesso anche i loro abiti sono adattati e non si distinguono all’inizio. Alcuni sono consapevoli del proprio sistema, ma non riconoscono il proprio bisogno di routine e l’aderenza a routine fisse come evidenti o non si rendono conto che la loro percezione è diversa da quella degli altri. Solo quando a loro e ai loro familiari viene chiesto esplicitamente quali sono le loro routine e le procedure fisse, nonché le loro ipersensibilità sensoriali (per quanto riguarda tutti i cinque sensi individualmente, oltre alla temperatura e al dolore), riceviamo una chiara conferma.

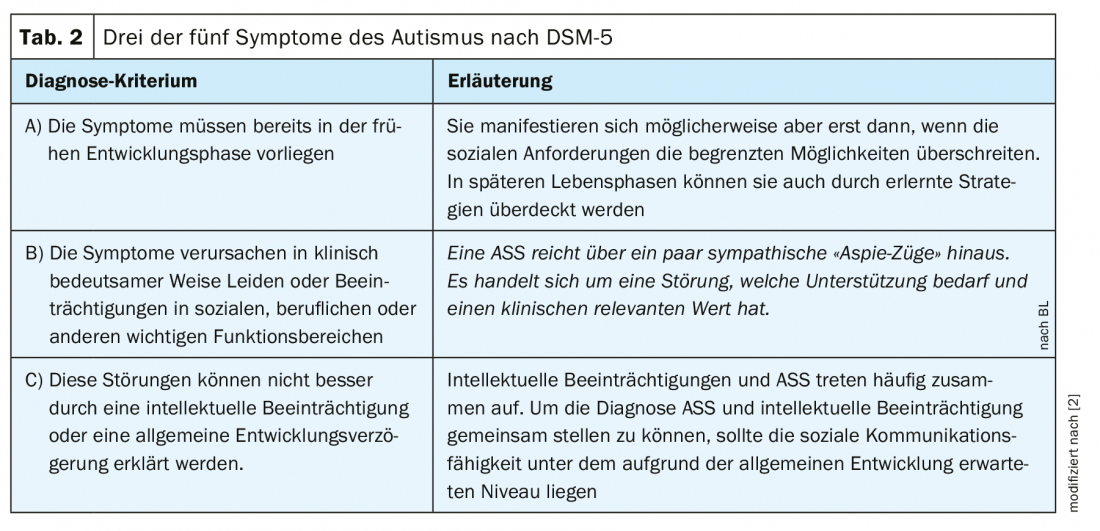

L’ASD è un disturbo dello sviluppo, per cui deve essere presente nell’infanzia. Tuttavia, molte persone colpite non sono evidenti nell’infanzia, il che non esclude la presenza di tratti autistici nell’infanzia. Lo spiegano in particolare le due ragioni seguenti: 1. L’ASA è fortemente determinata geneticamente [3]. Quindi, se anche gli altri membri della famiglia ne sono affetti, l’individuo non appare evidente nel suo contesto sociale. 2. I bambini sono spesso in grado di adattarsi, anche se con difficoltà, in larga misura, apparendo al massimo un po’ ‘speciali’, ed è solo quando le richieste sociali superano la loro capacità di adattamento, magari per la prima volta da adulti, che le difficoltà autistiche vengono riconosciute. Questo non è raro, ed è il motivo per cui questa circostanza è esplicitamente menzionata nel DSM-5 (Tab. 2).

Diagnostica in età adulta

Attualmente non esiste un metodo valido che possa rispondere chiaramente alla domanda se una persona soffra o meno di ASD. Il processo diagnostico richiede un colloquio dettagliato e un intervistatore attento ed esperto, e di solito comprende anche una piccola batteria di test che insieme indicano se i criteri diagnostici per l’ASD e altre diagnosi differenziali sono soddisfatti. Una parte integrante della diagnosi è l’anamnesi esterna. L’obiettivo è ottenere maggiori informazioni sui primi due criteri diagnostici, al di là dell’autodescrizione del paziente. In questo contesto, viene anche accertato se le caratteristiche ASD erano già espresse nell’infanzia. Nella valutazione, si possono porre domande anche su altre anomalie che si verificano frequentemente ma che attualmente non rientrano nei criteri diagnostici, per esempio la percezione focalizzata sui dettagli e un senso di giustizia esagerato.

Diagnosi di moda?

Negli ultimi 30 anni, la frequenza della diagnosi è aumentata rapidamente (dallo 0,1% negli anni ’80 a circa l’1-2% nel 2020 [4,5]). Le ragioni sono probabilmente tre:

- La successiva inclusione delle diagnosi nei sistemi di classificazione DSM e ICD (1978, 1994, 2013 [2,6]) rende possibile la diagnosi di un numero sempre maggiore di persone.

- L’interesse pubblico e la presenza culturale della sindrome di Asperger portano a una maggiore consapevolezza nella popolazione generale e a una maggiore consapevolezza della sindrome di Asperger.

- L’attuale mondo in rapida evoluzione, che richiede un alto grado di mobilità e flessibilità e pone al centro le abilità sociali, mette a dura prova soprattutto le persone con tratti autistici.

Questo aumento della prevalenza fa sì che alcuni professionisti dubitino della diagnosi. Il dubbio è comprensibile ma non giustificato. Le persone che ricevono una diagnosi di ASD lieve per la prima volta in età adulta, molto probabilmente hanno ricevuto diverse altre diagnosi o semi-diagnosi (ad esempio, fobia sociale e disturbo ossessivo-compulsivo di personalità, personalità accentuata, disturbo combinato di personalità, ecc. Tuttavia, queste diagnosi sostitutive non avrebbero lo stesso valore esplicativo, il che avrebbe portato a una terapia non riuscita o meno riuscita. L’impressione degli specialisti dell’autismo è che, nonostante la presenza mediatica e culturale della diagnosi, il disturbo dello spettro autistico sia ancora sotto-diagnosticato in Svizzera [7]. Non è raro che le persone colpite soffrano del rifiuto di questa diagnosi da parte di professionisti che non hanno molta familiarità con essa.

Il trattamento

Le idiosincrasie autistiche non possono essere eliminate. Tuttavia, si possono fare alcune cose per aumentare in modo significativo il benessere, il livello funzionale e quindi la qualità di vita delle persone colpite. Nel processo, si possono apprendere e allenare alcune abilità in un certo grado individuale, si può cercare un adattamento della situazione ambientale (lavoro, carico di lavoro, luogo di residenza, ecc.) e si possono trattare disturbi e stress secondari. Di conseguenza, la terapia è fortemente raccomandata quando c’è una condizione esistente. È di grande vantaggio per la persona colpita se il terapeuta ha familiarità con l’ASD [8].

Le peculiarità dell’ASD devono essere prese in considerazione già al momento di stabilire la relazione. Ecco alcuni esempi. Le persone con ASD apprezzano un linguaggio chiaro e concreto. Pertanto, occorre evitare ambiguità, formulazioni imprecise, domande retoriche o insinuazioni, per non sovraccaricare la persona interessata.

L’approccio del terapeuta dovrebbe anche offrire un equilibrio tra la direttività da un lato e il rispetto per l’accresciuto bisogno di autonomia del paziente dall’altro. Inoltre, il processo terapeutico richiede spesso più pazienza del solito da parte dei terapeuti. Praticamente tutte le persone colpite desiderano istruzioni chiare da parte dei terapeuti; alcune le seguono in modo straordinariamente obbediente, mentre altre hanno difficoltà a farsi coinvolgere da cose nuove e quindi inizialmente mostrano resistenza e hanno bisogno di più tempo. Infine, bisogna prestare grande attenzione alla sensibilità. Spesso, le persone colpite hanno vissuto diverse esperienze di esclusione e rifiuto in passato. Pertanto, non è solo bello, ma essenziale che sperimentino una relazione terapeutica apprezzabile, benevola e compassionevole.

Il primo passo della terapia è la psicoeducazione: spiegazione dell’ASD, classificazione delle difficoltà del paziente in questa diagnosi e indicazione delle opzioni di trattamento. È inoltre fondamentale analizzare le risorse del paziente.

Di norma, le malattie successive per le quali il paziente ha riferito di volersi curare vengono trattate tenendo conto delle proprietà dell’ASA. Le comorbilità più comuni sono la depressione e i disturbi dell’adattamento, l’ADHD, l’ansia, il sonno, il controllo degli impulsi e i disturbi ossessivo-compulsivi, nonché i disturbi del comportamento sociale e le psicosi [1].

Altri problemi tipici che incidono in modo significativo sulla qualità della vita delle persone colpite sono la disoccupazione indesiderata o il rendimento insufficiente sul lavoro, nonostante una buona formazione professionale, i problemi di regolazione dello stress, la regolazione delle emozioni, i sentimenti di autosufficienza, le abilità sociali, i frequenti pensieri suicidi e i problemi di coping pratico quotidiano [9–12]. Quest’ultima può includere aspetti come la gestione del tempo e l’auto-organizzazione compromesse, fino all’assunzione di cibo inadeguato.

Fondamentalmente, è importante elaborare un’analisi individuale dei problemi del paziente. A questo dovrebbe seguire un piano pragmatico, orientato alle soluzioni e realistico per migliorare le competenze e le condizioni di vita. Nel frattempo, sono disponibili diversi manuali per il miglioramento di diverse abilità [13–15]. I terapeuti esperti hanno un repertorio di tecniche che si sono dimostrate efficaci per l’apprendimento delle abilità e per affrontare in modo costruttivo i problemi dell’ASD. Il miglioramento delle condizioni di vita spesso include il dialogo con i datori di lavoro, la riorganizzazione del lavoro o del suo ambito, e a volte anche del luogo di residenza, eccetera, nonché il dialogo con i parenti.

Oltre a migliorare le abilità, il coping e le condizioni di vita, la terapia dovrebbe anche promuovere l’accettazione dei limiti individuali. Quest’ultimo significa inizialmente delusione per alcune delle persone interessate, perché i loro desideri, speranze e ambizioni non sono sempre compatibili con le loro risorse. Con il tempo, si dovrebbe ottenere un cambiamento di orientamento, con un’attenzione al benessere, ai propri valori e all’autostima. L’obiettivo è sviluppare l’auto-realizzazione e la creazione di senso nel rispetto del benessere.

Messaggi da portare a casa

- Una diagnosi iniziale di ASD è possibile anche in mezza età.

- Il mantenimento dei contatti sociali di per sé non è un criterio di esclusione per l’ASD.

- Per definizione, non ci si può aspettare che le persone con ASD reagiscano in modo flessibile.

- Per fare una diagnosi è necessaria una procedura completa. La sola raccolta di un foglio di screening non è sufficiente.

- La psicoterapia può aiutare notevolmente i pazienti, anche se i sintomi principali rimangono.

Letteratura:

- Lai MC, Kassee C, Besney R, et al.: Prevalenza di diagnosi di salute mentale cooccorrenti nella popolazione autistica: una revisione sistematica e una meta-analisi. Lancet Psychiatry: 2019; 6: 819-829.

- Associazione Psichiatrica Americana. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (5a ed.) Criteri diagnostici DSM-5: 2013. Edizione tedesca a cura di Peter Falkai e Hans-Ulrich Wittchen: 2015.

- Sandin S, Lichtenstein P, Kuja-Halkola R, et al: L’ereditabilità del disturbo dello spettro autistico. JAMA: 2017; 318 (12): 1182-1184.

- Weintraub K: Il puzzle della prevalenza. L’autismo conta. Natura, 2011; 479(3), 22-24.

- www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html

- Organizzazione Mondiale della Sanità. Classificazione internazionale delle malattie. (9ª edizione 1978 e10ª edizione 1994).

- Haker H: Sindrome di Asperger – Una diagnosi alla moda? Practice, 2014; 103:1191-1196.

- Lipinski S, Blanke ES, Suenkel U, Dziobek I: Psicoterapia ambulatoriale per adulti con condizioni dello spettro autistico ad alto funzionamento: utilizzo, soddisfazione del trattamento e modifica delle preferenze. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2019; 49, 1154-1168.

- Kirchner JC, Dzibek I: Verso un impiego di successo degli adulti con autismo. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology, 2014; 2(2), 77-85.

- Gawrosnki A, Kuzmanovic B, Georgescu A, et al: Aspettative di psicoterapia per adulti ad alto funzionamento con disturbo dello spettro autistico, 2011; Progress in Neurology Psychiatry, 79, 647-654.

- Attwood T.: Terapia cognitivo-comportamentale per bambini e adulti con sindrome di Asperger. Cambiamento del comportamento, 2004; 21(3), 147-161.2004

- Cassidy S, Bradley P, Robinson J, et al: Ideazione suicida e piani o tentativi di suicidio in adulti con sindrome di Asperger che frequentano una clinica diagnostica specializzata: uno studio clinico di coorte. The Lancet Psychiatry, 2014; 1(2), 142-147.

- Gawronski A, Pfeiffer K, Vogeley K: Autismo ad alto funzionamento in età adulta. Manuale di terapia comportamentale di gruppo. 2012; Beltz Verlag.

- Ebert D, Fangmeier T, Lichtblau A, et al: Autismo Asperger e autismo ad alto funzionamento negli adulti. Il manuale di terapia del Gruppo di Studio sull’Autismo di Friburgo. 2013; Hogrefe Verlag.

- Dziobek I, Stoll S: Autismo ad alto funzionamento negli adulti. Un manuale di terapia cognitivo-comportamentale. 2019; Kohlhammer Verlag.

InFo NEUROLOGIA & PSICHIATRIA 2020; 18(3): 12-15.