I disturbi d’ansia sono tra i disturbi psichiatrici più comuni. Tuttavia, spesso queste vengono diagnosticate e trattate solo dopo anni. Si raccomanda l’esclusione di malattie fisiche, che consiste almeno in un’anamnesi dettagliata, un laboratorio e un ECG. La terapia cognitivo-comportamentale ha le migliori prove di efficacia per tutti i disturbi d’ansia ed è quindi la psicoterapia di scelta. Gli SSRI e gli SSNRI sono la prima scelta nel trattamento dei disturbi d’ansia, grazie alle migliori evidenze e al profilo favorevole degli effetti collaterali. Le benzodiazepine sono efficaci per i disturbi d’ansia, ma sono consigliate solo per un uso a breve termine, a causa del potenziale di dipendenza; solo in casi giustificati di resistenza al trattamento possono essere utilizzate per periodi più lunghi.

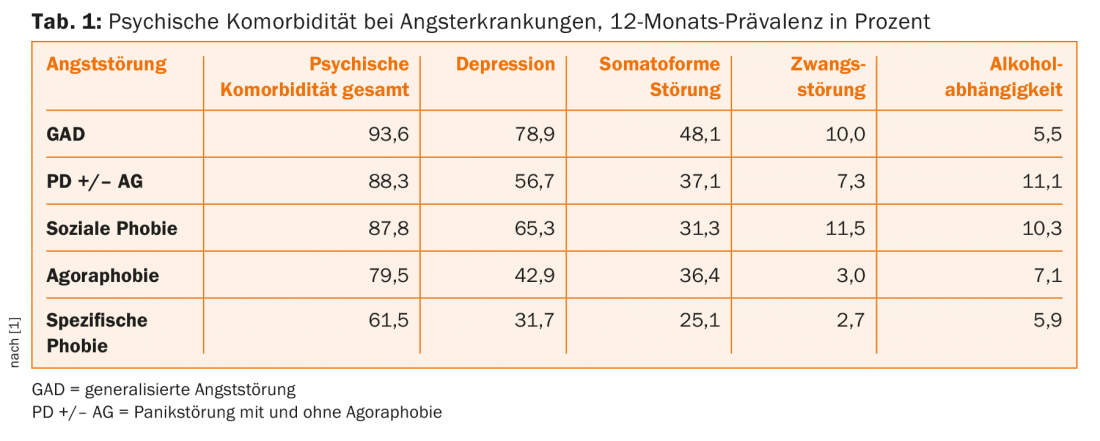

I disturbi d’ansia sono i disturbi psichiatrici più comuni nella popolazione generale, con una prevalenza fino al 20% [1]. Comprendono il disturbo di panico con e senza agorafobia (PDA, PD), il disturbo d’ansia generalizzato (GAD), la fobia sociale (SP) e le fobie specifiche. Nonostante l’alta prevalenza, la diagnosi di un disturbo d’ansia viene spesso fatta solo dopo un lungo periodo di latenza e porta quindi alla restrizione a lungo termine del campo d’azione della persona colpita, alla cronicizzazione della sofferenza e ad alti costi socio-economici. Le donne sono solitamente colpite con una frequenza doppia rispetto agli uomini. I disturbi d’ansia sono spesso in comorbilità con altre malattie mentali (Tab. 1). In particolare, la presenza di abuso di sostanze, depressione o disturbi della personalità può complicare notevolmente il trattamento.

Diagnostica

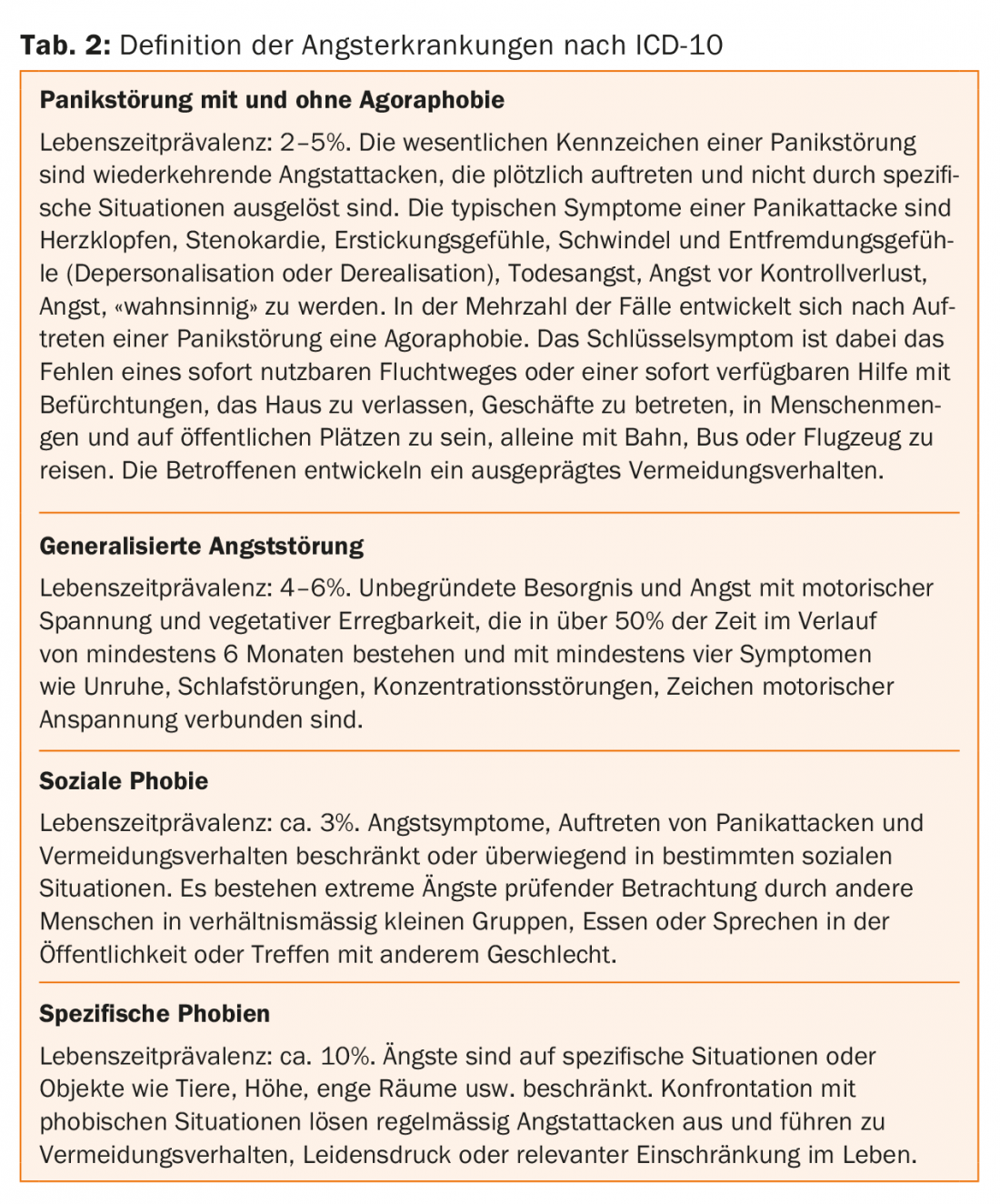

In linea di massima, i criteri dell’ICD-10 si applicano alla diagnosi clinica dei disturbi d’ansia (Tab. 2). Per la diagnosi differenziale delle malattie somatiche, si raccomandano i seguenti esami come standard minimo: anamnesi dettagliata, esame fisico, laboratorio con emocromo, elettroliti, glicemia e parametri tiroidei, nonché un ECG. Questi esami possono essere integrati da risonanza magnetica cranica, funzionalità polmonare, EEG e altri esami, se necessario, a seconda dei sintomi clinici. Le malattie più importanti da escludere sono quelle polmonari e cardiovascolari, nonché i disturbi endocrini e neurologici.

Principi della terapia

Le raccomandazioni di trattamento per i disturbi d’ansia negli adulti presentate di seguito si basano sulle linee guida delle società professionali europee: SGAD, SGBP e SGPP [2], della Federazione Mondiale delle Società di Psichiatria Biologica [3], dell’Associazione Britannica di Psichiatria [4] e della linea guida tedesca S3 per il trattamento dei disturbi d’ansia [5] (per il livello di evidenza vedere Tab. 3).

Per i disturbi d’ansia, ad eccezione delle fobie specifiche (solo terapia cognitivo-comportamentale, CBT), sia la psicoterapia (CBT) che la farmacoterapia possono essere raccomandate come terapia di prima scelta, grazie all’efficacia comparabile. La preferenza del paziente informato e la gravità della malattia rappresentano una base essenziale per la decisione sulla scelta della forma di terapia.

Trattamenti non farmacologici

In linea di principio, il trattamento psicoterapeutico è consigliato per tutti i disturbi d’ansia, con il livello di evidenza migliore per la CBT. Ciò non esclude che anche altri metodi psicoterapeutici possano essere efficaci, ma la loro efficacia non è ancora stata sufficientemente dimostrata scientificamente. La durata della psicoterapia dipende fondamentalmente dalla gravità della malattia, dalle comorbidità e dalle condizioni psicosociali individuali del paziente.

La psicoeducazione è la misura introduttiva più importante all’inizio della terapia. L’obiettivo è trasmettere un modello di malattia comprensibile alle persone colpite, al fine di migliorare il modo in cui affrontano i sintomi dell’ansia. Il trattamento di esposizione (come il flooding e la desensibilizzazione sistematica) è particolarmente efficace per i disturbi fobici come l’agorafobia, la sociofobia e le fobie specifiche. Sono stati sviluppati approcci cognitivi specifici contro le paure non situazionali o legate agli oggetti. La CBT può anche essere integrata con tecniche di rilassamento.

Un’influenza positiva sui livelli di ansia è stata dimostrata anche per le attività sportive di resistenza regolari. Aumentando la forma fisica generale dei pazienti, si può ottenere una migliore condizione generale e una riduzione della tensione muscolare. Dal punto di vista della terapia comportamentale, si ottiene il confronto consapevole della persona colpita con i sintomi che si verificano anche durante gli attacchi di panico (ad esempio, tachicardia, iperventilazione, iperidrosi). Le false attribuzioni e le interpretazioni errate di queste reazioni fisiologiche del corpo possono quindi essere affrontate in modo comportamentale-terapeutico mirato.

Terapia farmacologica

Gli antidepressivi ansiolitici non hanno un potenziale di dipendenza e sono utilizzati principalmente nella terapia. Di questo gruppo, gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI) e gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina-norepinefrina (SSNRI) sono i farmaci di prima scelta per i disturbi d’ansia, grazie alla loro buona tollerabilità e al profilo favorevole degli effetti collaterali. Gli antidepressivi triciclici (TCA) hanno una buona efficacia, ma sono meno ben tollerati. Le benzodiazepine devono essere somministrate solo al momento del bisogno, se possibile, o, se assunte quotidianamente, per non più di sei settimane a causa della possibile dipendenza. Nel caso di sintomi d’ansia resistenti alla terapia, le benzodiazepine possono anche essere somministrate per un periodo di tempo più lungo, se le altre opzioni terapeutiche sono state esaurite. Nonostante la frequente prescrizione di fitoterapici, mancano ancora prove sufficienti di efficacia nel trattamento dei disturbi d’ansia.

La durata consigliata del trattamento è di almeno sei mesi, mentre dodici mesi sono ottimali. La dose della terapia di mantenimento per gli SSRI e SSNRI deve essere la stessa della dose riuscita nella fase acuta. Nella fase di riduzione, si raccomanda un approccio lento, altrimenti possono verificarsi sintomi di interruzione significativi e portare a una destabilizzazione del successo del trattamento.

Inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI): Durante il trattamento con SSRI, occorre prestare attenzione al fatto che i pazienti con disturbi d’ansia in genere mostrano effetti marcati con una sola dose, tra cui irrequietezza, nervosismo e intensificazione dei sintomi d’ansia. Pertanto, si raccomanda di scegliere dosi iniziali molto basse e di aumentare lentamente la dose. È utile educare i pazienti sugli effetti del dosaggio per migliorare la compliance. Durante il trattamento con SSRI, è necessario effettuare controlli regolari dell’ECG per escludere un prolungamento del tempo QTc. Gli SSRI possono compromettere l’aggregazione piastrinica, il che può portare a un prolungamento del tempo di sanguinamento. Nei pazienti che hanno una storia di eventi emorragici o che sono attualmente in trattamento con inibitori dell’aggregazione, l’indicazione deve essere rigorosamente rivista. Altri effetti collaterali rilevanti sono l’iponatremia e, in rari casi, la sindrome da inadeguata secrezione di ADH (SIADH). In particolare, gli effetti collaterali come la disfunzione sessuale e l’occasionale aumento di peso possono avere un impatto negativo sulla compliance del paziente.

Inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina-norepinefrina (SSNRI): la venlafaxina è autorizzata per il trattamento di PDA, SP e GAD e la duloxetina per il trattamento del GAD. Il dosaggio lento è consigliato anche per gli SSNRI. I pazienti spesso lamentano un aumento della sudorazione e della sudorazione notturna e, in modo simile agli SSRI, disfunzioni sessuali. Inoltre, può verificarsi un aumento della pressione arteriosa, motivo per cui si raccomanda di effettuare controlli regolari della pressione arteriosa, soprattutto nei casi di ipertensione preesistente.

Antidepressivi triciclici (TCA): i TCA sono caratterizzati da un’efficacia paragonabile a quella degli SSRI e degli SSNRI, ma hanno un profilo di effetti collaterali meno favorevole. Oltre agli effetti collaterali cardiaci, gli effetti collaterali anticolinergici, come la secchezza delle fauci e la costipazione, sono spesso un motivo per interrompere la terapia. Soprattutto nei pazienti anziani, il profilo di rischio interno deve essere controllato attentamente e lo stato cognitivo deve essere preso in considerazione, poiché in questo caso può verificarsi un deterioramento significativo fino al delirio. Anche la sostanza opipramolo appartiene al gruppo dei TCA. Questa sostanza è approvata anche per le malattie psicosomatiche, motivo per cui viene spesso utilizzata nei pazienti con disturbi psicosomatici. con disturbi fisici pronunciati.

Anticonvulsivanti: Pregabalin è attualmente l’unico anticonvulsivante approvato per il trattamento di un disturbo d’ansia (GAD). L’esatta modalità d’azione del pregabalin non è ancora del tutto chiara. Attualmente si ritiene che il legame della sostanza con le subunità presinaptiche alfa2beta dei canali del calcio voltaggio-gati porti alla riduzione del rilascio di neurotrasmettitori, come la noradrenalina, il glutammato e la sostanza P (da qui il nome di modulatore dei canali del calcio). A limitare l’uso di pregabalin sono le segnalazioni di casi che indicano un potenziale rischio di dipendenza.

Studi precedenti con altre sostanze anticonvulsivanti in pazienti con disturbi d’ansia suggeriscono che pregabalin e gabapentin mostrano effetti terapeutici anche nella fobia sociale e l’acido valproico nel disturbo di panico. Queste sostanze sono riservate all’uso in caso di fallimento del trattamento con i farmaci standard. L’eccezione è rappresentata dai pazienti ansiosi con disturbo bipolare in comorbilità, dove gli anticonvulsivi potrebbero essere l’approccio terapeutico principale.

Trattamento per gruppi di pazienti speciali

Nel caso di pazienti anziani, occorre tenere conto in particolare delle malattie fisiche concomitanti e delle interazioni farmacologiche. In generale, si dovrebbero scegliere dosi più basse e fare attenzione ad aumentare gli psicofarmaci con cautela. Le sostanze con effetti anticolinergici devono essere evitate a causa delle loro proprietà delirogene e degli effetti collaterali cardiaci/interni. Lo stesso vale in particolare per la presenza di demenza.

In gravidanza, l’indicazione per il trattamento psicofarmacologico deve essere rigorosa. Nel complesso, il trattamento con SSRI e TCA si è dimostrato relativamente sicuro, nonostante le segnalazioni di possibili nascite pretermine, anomalie d’organo o complicazioni perinatali come la sindrome da astinenza postnatale neonatale. I dati sull’influenza degli psicofarmaci sul tasso di aborti spontanei sono incoerenti. Non è stato possibile dimostrare un chiaro rischio teratogeno per gli antidepressivi comuni. A causa delle segnalazioni di casi individuali su un possibile effetto teratogeno delle benzodiazepine, in casi eccezionali giustificati si devono preferire le sostanze diazepam e clordiazepossido, per le quali sono disponibili molti anni di esperienza e che sembrano essere relativamente sicure.

Gli SSRI e i TCA possono essere somministrati anche durante l’allattamento, in quanto sono state dimostrate concentrazioni relativamente basse nei neonati per la sertralina e l’amitriptilina, tra gli altri. Tuttavia, la situazione dello studio potrebbe non essere sufficiente per dare un via libera sicuro. I bambini devono quindi essere monitorati attentamente se le madri assumono farmaci psicotropi. Maggiori informazioni sull’uso di psicofarmaci durante la gravidanza e l’allattamento sono disponibili sul sito www.embryotox.de.

Procedura in caso di mancata risposta al trattamento farmacologico

Di norma, si parla di resistenza al trattamento farmacologico quando la sintomatologia della malattia non migliora in modo rilevante dopo almeno due tentativi di trattamento sufficientemente lunghi e sufficientemente dosati con sostanze di classi di effetto diverse. Se viene rilevata una resistenza al trattamento, è necessario controllare i seguenti punti: La diagnosi è corretta; ci sono comorbidità che complicano il trattamento; c’è compliance con i farmaci; la durata della terapia e la dose (livelli sierici) sono sufficienti. Quest’ultimo in particolare, con il monitoraggio terapeutico dei farmaci (TDM), è sempre più una componente necessaria della farmacoterapia moderna, poiché spesso, a causa del metabolismo individuale (ad esempio, varianti genetiche delle proteine CYP) o delle interazioni con altri farmaci, non si verifica un aumento effettivo del livello nel sangue e, di conseguenza, nemmeno nel SNC. Si deve prendere in considerazione il trattamento delle malattie mentali in comorbilità, come i disturbi di personalità o i disturbi ossessivo-compulsivi.

Ad oggi, mancano strategie di trattamento ben definite per la mancata risposta alla farmacoterapia di prima linea. Secondo le attuali raccomandazioni, si può prendere in considerazione un passaggio alla psicoterapia, un passaggio a un’altra sostanza (SSRI, SNRI o TZA) o una combinazione di sostanze (vedere le raccomandazioni specifiche). Per quanto riguarda la terapia combinata o le strategie di aumento [6], la situazione dei dati non è ancora definitiva.

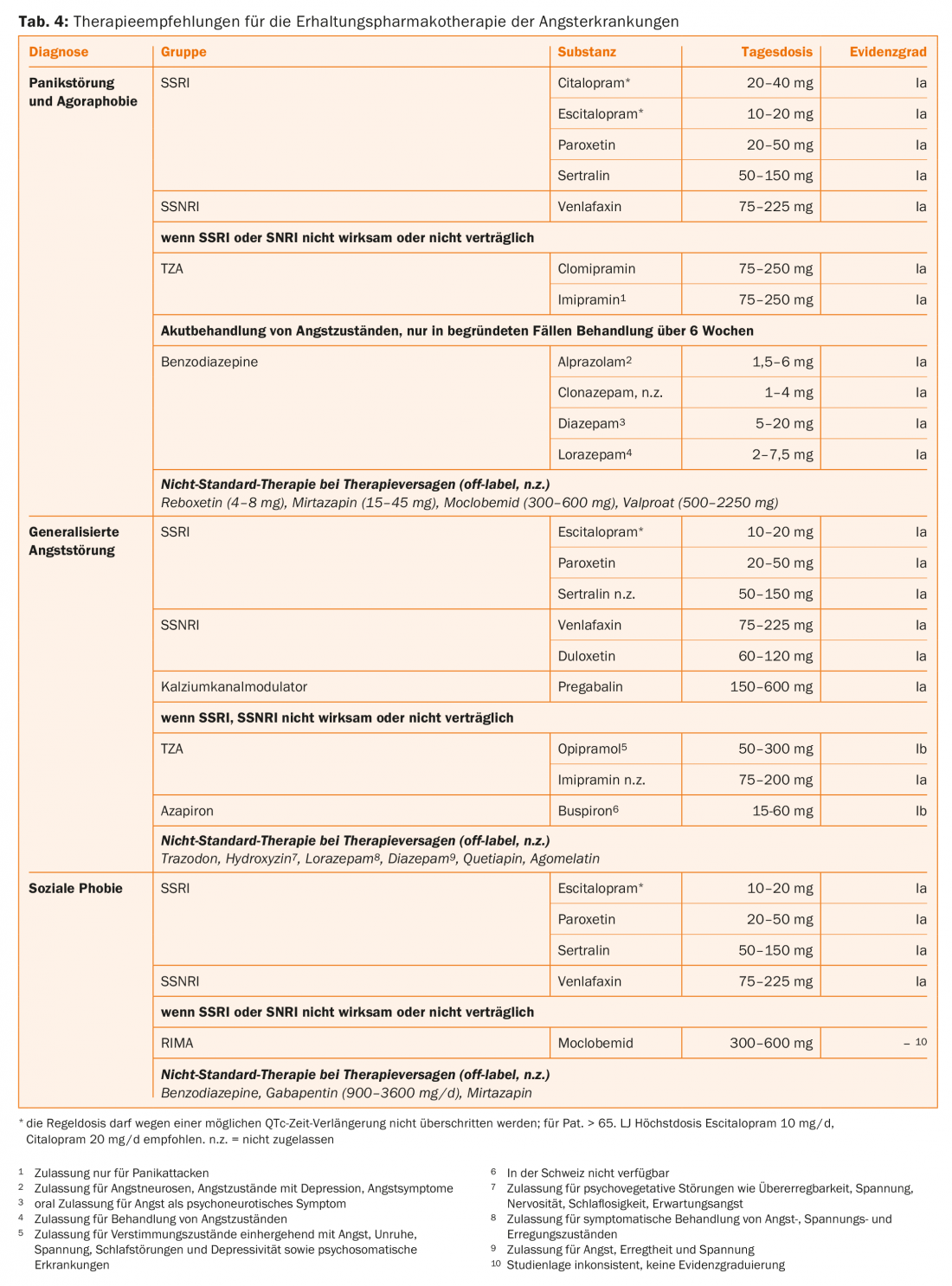

Raccomandazioni specifiche (Tab. 4)

Disturbo di panico con e senza agorafobia: si raccomanda la KVT (Ia), l’allenamento di resistenza (3-5/settimana) come misura con ulteriori benefici positivi, nonché informazioni sui gruppi di auto-aiuto e familiari.

Nel trattamento acuto degli attacchi di panico, di solito vengono utilizzati lorazepam (1-2,5 mg) e alprazolam (0,5-2 mg, approvato per le nevrosi da ansia).

Nella terapia di mantenimento, si consigliano soprattutto gli SSRI e la venlafaxina, mentre i TCA sono di seconda scelta.

Nei casi di resistenza al trattamento, è possibile l’uso di sostanze non approvate con prove limitate, come la reboxetina, la mirtazapina, la moclobemide e l’acido valproico in combinazione con gli SSRI o i TCA. Altre opzioni “off-label” per i pazienti resistenti al trattamento includono l’opipramolo, il pregabalin, l’idrossizina e la combinazione di TCA e SSRI, l’aumento degli SSRI con il beta-bloccante pindololo e l’aggiunta di neurolettici atipici. In linea di principio, tuttavia, l’uso di neurolettici non è raccomandato. Non ci sono prove positive per i neurolettici convenzionali e i dati per i neurolettici atipici sono incoerenti.

L’efficacia di una terapia combinata di psicoterapia e farmacoterapia per la PD/PDA è superiore all’uso della monoterapia in ogni caso e può essere raccomandata sulla base delle prove.

Disturbo d’ansia generalizzato: per il GAD, si deve utilizzare la terapia cognitivo-comportamentale (Ia). La terapia psicodinamica (IIa) può essere utilizzata se la TAC fallisce. Manca un confronto tra la terapia basata su Internet e la terapia eseguita di persona dal terapeuta. Tuttavia, nel confronto con le liste d’attesa, la TAC basata su Internet è risultata superiore, rendendola una buona opzione per i pazienti che non hanno accesso immediato ai terapisti. Finora mancano studi comparativi diretti tra terapia individuale e di gruppo, per cui si possono consigliare entrambi i contesti terapeutici a seconda delle preferenze del paziente.

Gli SSRI paroxetina ed escitalopram, nonché gli SSNRI duloxetina e venlafaxina sono considerati i farmaci di scelta per il GAD (tab. 4). È stato possibile dimostrare un effetto positivo per la sertralina, ma la sostanza non è approvata per il GAD. L’anticonvulsivante pregabalin ha un’autorizzazione all’immissione in commercio per il GAD (Ia). Se non c’è risposta agli SSRI e agli SNRI, possono essere utilizzati i TCA imipramina (Ia) o opipramolo (Ib). Per l’agonista 5HT1A buspirone, i risultati non sono costantemente positivi, per cui è raccomandato come priorità inferiore (Ib). Il trazodone (100-300 mg) e l’idrossizina (25-75 mg) sono altre sostanze off-label per il fallimento del trattamento.

I più recenti SSRI vortioxetina (approvati per la depressione) e agomelatina (agonista selettivo dei recettori della melatonina 1 e 2) sono stati segnalati per avere effetti positivi nel GAD [7,8]. L’agonista 5HT1A buspirone e l’antistaminico idrossizina non hanno l’autorizzazione all’immissione in commercio per disturbi d’ansia specifici, ma entrambe le sostanze hanno dimostrato di essere efficaci nel trattamento acuto del GAD.

Le prove per l’uso di neurolettici atipici sono insufficienti per una raccomandazione. Ci sono rapporti positivi per la quetiapina. A causa della mancanza di approvazione, si tratta di un rimedio solo in caso di fallimento o di mancata aderenza alla terapia standard, tenendo conto del profilo degli effetti collaterali, come l’aumento di peso e la sedazione. Esistono anche studi isolati con risultati in parte contraddittori per l’aumento con risperidone e olanzapina nei pazienti refrattari. Altri farmaci di riserva non approvati con prove limitate includono il valproato e il bupropione.

Fobia sociale: la CBT è considerata il metodo psicoterapeutico di scelta per i pazienti con SP (Ia). Sono stati dimostrati effetti sia acuti che di lunga durata. Non ci sono prove certe che la terapia di gruppo sia più efficace della VT individuale. Tuttavia, alcune componenti importanti della CBT sono più fattibili in gruppo, come la formazione sulla sicurezza e sulle abilità e alcuni approcci di esposizione. Ci sono le prime indicazioni per una possibile efficacia della CBT basata su Internet, che è particolarmente più accessibile per i pazienti con fobia sociale a causa della loro timidezza al contatto. Per la terapia psicodinamica, mancano ancora prove sufficienti di efficacia.

Dal punto di vista farmacologico, gli SSRI escitalopram, paroxetina e sertralina e l’SSNRI venlafaxina sono considerati trattamenti di prima linea (Ia). La fluvoxamina ha mostrato efficacia in diversi studi, il citalopram è stato efficace in uno studio, ma entrambe le sostanze non sono autorizzate per la SP. L’inibitore reversibile della monoamino ossidasi A (RIMA) moclobemide è approvato per la SP. Tuttavia, poiché la situazione dello studio non è chiara, si raccomanda una priorità minore. Per la SP, finora non ci sono prove di efficacia dei TCA e dei beta-bloccanti. Sono state mostrate prove insufficienti, ma parzialmente positive, per le seguenti sostanze non approvate per la SP: Pregabalin (solo nella gamma di dosi elevate di 600 mg/d), mirtazapina, gabapentin e olanzapina.

Fobie specifiche: le fobie specifiche sono trattate principalmente con la TAC, utilizzando procedure di esposizione in vivo (Ia). Quando gli interventi in vivo non sono disponibili, le esposizioni in realtà virtuale possono essere effettuate indossando occhiali video specifici. Fondamentalmente, non ci sono ancora prove sull’efficacia della farmacoterapia per le fobie specifiche. Solo nei casi di malattia molto grave possono essere indicati gli SSRI, ma mancano ancora prove di efficacia.

Letteratura:

- Jacobi et al.: Prevalenza, co-morbilità e correlazioni dei disturbi mentali nella popolazione generale: risultati dell’indagine tedesca sulla salute (GHS). Psychol Med 2004; 34(4): 597-611.

- Keck et al: Il trattamento dei disturbi d’ansia. Schweiz Med Forum 2011; 11(34): 558-566.

- Bandelow et al: Linee guida per il trattamento farmacologico dei disturbi d’ansia, del disturbo ossessivo-compulsivo e del disturbo da stress post-traumatico nell’assistenza primaria. Int J Psych Clin Practice 2012; 16(2): 77-84.

- Baldwin et al: Trattamento farmacologico basato sull’evidenza dei disturbi d’ansia, del disturbo da stress post-traumatico e del disturbo ossessivo-compulsivo: una revisione delle linee guida del 2005 dell’Associazione Britannica per la Psicofarmacologia. J Psychopharmacol 2014; 28(5): 403-39.

- Bandelow et al.: Linea guida tedesca S3 per il trattamento dei disturbi d’ansia. www. awmf.org. 2014.

- Patterson et al: Strategie di potenziamento per i disturbi d’ansia resistenti al trattamento: una revisione sistematica e una meta-analisi. Depress Anxiety 2016; 33(8): 728-36.

- Pae et al: Vortioxetina, un antidepressivo multimodale per il disturbo d’ansia generalizzato: una revisione sistematica e una meta-analisi. J Psychiatr Res 2015; 64: 88-98.

- Levitan et al: Profilo dell’agomelatina e suo potenziale nel trattamento del disturbo d’ansia generalizzato 2015; 11: 1149-55.

InFo NEUROLOGIA & PSICHIATRIA 2016; 14(6): 30-35