Le cause e le origini delle dipendenze comportamentali sono molteplici e devono essere viste e comprese nel contesto individuale. La motivazione delle persone colpite a cambiare è spesso ambivalente e la loro comprensione della malattia è limitata. L’ambiente può sostenere le persone colpite ad accettare un aiuto professionale. Sia per i pazienti che per i familiari, il riconoscimento precoce della dipendenza comportamentale da parte dei professionisti e un servizio di consulenza specifico per il gruppo target sono di grande utilità.

Il termine “dipendenza comportamentale” è un termine relativamente nuovo per un fenomeno noto da molto tempo: i comportamenti piacevoli e gratificanti come il gioco d’azzardo, l’uso di internet (ad esempio, i giochi di ruolo e d’azione o i social network), lo shopping o le attività sessuali sono perseguiti in modo eccessivo. Si perde il controllo sull’entità, si trascurano altre attività importanti e il comportamento eccessivo serve sempre più a regolare i sentimenti e a distrarre da altre aree problematiche. Alla fine, si sviluppa un problema simile alla dipendenza, per cui nessuna sostanza psicotropa viene fornita dall’esterno. L’effetto psicotropo è prodotto dai cambiamenti biochimici dell’organismo. I circuiti neuronali e la disponibilità di neurotrasmettitori, soprattutto nel sistema di ricompensa dopaminergico, cambiano [1,2].

Tuttavia, la classificazione diagnostica di tali comportamenti patologici come dipendenza o assuefazione è scientificamente controversa. Nell’attuale Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie (ICD-10), sono classificati nella sezione “abitudini anormali e disturbi del controllo degli impulsi”, dove solo il “gioco d’azzardo patologico” è esplicitamente elencato come disturbo.

Nella nuova edizione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM 5), il disturbo da gioco d’azzardo è menzionato nel capitolo sui “disturbi legati alle sostanze e alle dipendenze”. Altre forme di dipendenza comportamentale non sono specificate come disturbi, come nell’ICD-10, ed è più probabile che vengano classificate come disturbi del controllo degli impulsi. Solo il disturbo da gioco su Internet è menzionato nel terzo capitolo del DSM 5 come un disturbo che necessita di ulteriori ricerche prima di poter essere considerato come una diagnosi formale.

Resta da vedere come verrà risolto il problema della classificazione in futuro e come verrà effettuata la definizione associata dei criteri diagnostici e l’assegnazione nell’ICD-11.

Modello esplicativo individuale

Molto più importante per la pratica di questo dibattito di lunga data sulla classificazione corretta è la diagnosi individuale, cioè l’esplorazione e la considerazione delle possibili condizioni causali e perpetuanti del comportamento eccessivo e delle ulteriori aree problematiche (spesso esistenti), nonché dei disturbi in comorbilità. Questo dimostra che la dipendenza comportamentale è un disturbo molto eterogeneo. Non solo la natura del comportamento è diversa, ma anche lo sfondo per il deragliamento eccessivo di un comportamento che di per sé non è dannoso. Per esempio, le dipendenze comportamentali consentono ad alcuni soggetti di affrontare esperienze stressanti o stati emotivi spiacevoli. Altri hanno bisogno di dipendenze come sfogo per lo stress permanente e i problemi irrisolti o per compensare i sentimenti di inferiorità. Non di rado, anche i conflitti interpersonali giocano un ruolo importante.

Nel tempo, può verificarsi un effetto di assuefazione, che va di pari passo con i cambiamenti neurobiologici menzionati sopra. Si verificano anche conseguenze sociali e i problemi psicosociali preesistenti vengono esacerbati. In questo modo, si verifica un circolo vizioso psicologico-biologico-sociale auto-rinforzante di dipendenza comportamentale [3]. Comprendere questo aspetto individualmente e discuterne con il paziente è altrettanto cruciale per il successo della consulenza – spesso svolta principalmente dal medico di famiglia – e per promuovere la motivazione al cambiamento, quanto per la pianificazione e l’attuazione di una terapia specifica.

Motivazione al cambiamento

A causa della motivazione spesso ambivalente delle persone con dipendenze comportamentali per la terapia e il cambiamento, il supporto gioca un ruolo centrale in questo ambito: come si fa a capire che la persona colpita non riduce il suo comportamento, sebbene sia ben consapevole delle conseguenze negative? Perché la messa in discussione di questi comportamenti viene spesso vissuta come una minaccia per l’autostima e quindi non è consentita? Una discussione sul fatto che la persona interessata sia o meno un “tossicodipendente” di solito non porta da nessuna parte. Nemmeno l’astinenza è un obiettivo motivante della terapia. Invece, lo sviluppo descritto di un modello esplicativo individuale insieme al paziente (e se possibile anche ai familiari) è fondamentale per rafforzare con successo la motivazione al cambiamento.

Si raccomanda anche di esplorare in che misura il comportamento eccessivo serve a far fronte o a distrarre dalle sensibilità negative o piuttosto a cercare il ‘calcio’, cioè a raggiungere le sensibilità positive. Allo stesso modo, la classificazione del rispettivo quadro di disturbo su un asse tra comportamenti impulsivi (ricerca del rischio, mancanza di controllo) e compulsivi (evitamento del rischio, eccesso di controllo) può essere utile per definire gli obiettivi di cambiamento e la procedura terapeutica corrispondente [4].

Terapia per la dipendenza da Internet e dal gioco d’azzardo

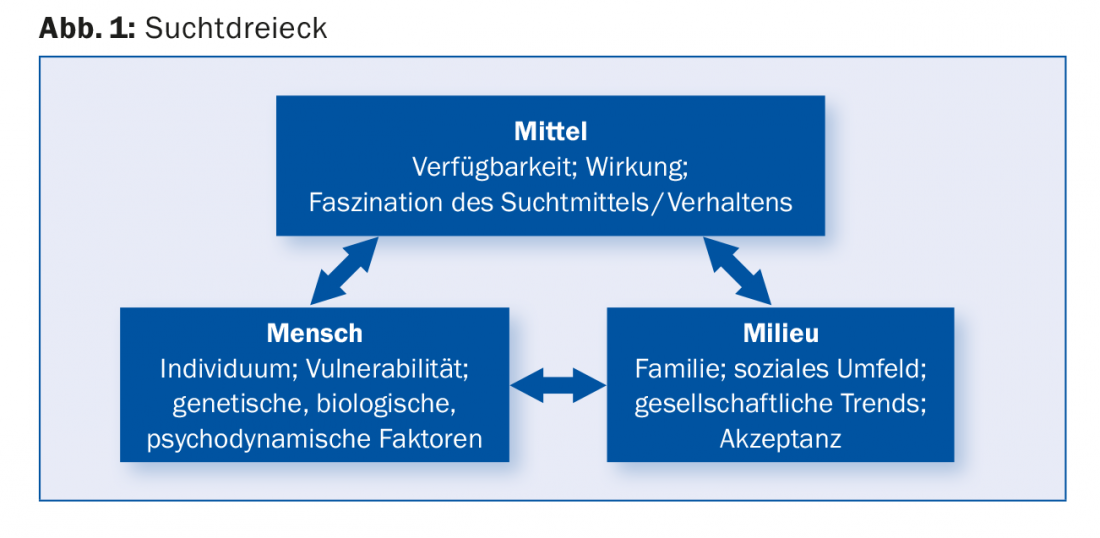

In pratica, il triangolo della dipendenza di Kielholz e Ladewig, spesso citato per le dipendenze da sostanze, è adatto alla terapia delle dipendenze comportamentali (Fig. 1). In questo triangolo, la sostanza, la persona e l’ambiente si influenzano a vicenda.

L’accesso al comportamento di dipendenza, corrispondente alla sostanza che crea dipendenza nelle dipendenze da sostanze, è un fattore importante per il trattamento. Limitare questo accesso o alzare la soglia di accesso è vantaggioso per il trattamento in ambito ambulatoriale in molti casi. L’astinenza almeno parziale, ad esempio dalle applicazioni individuali su Internet, migliora le possibilità di cambiamenti terapeuticamente rilevanti. La disponibilità dei media, soprattutto attraverso i dispositivi mobili come gli smartphone, rappresenta una grande sfida in questo senso. Offerte come i giochi online, i social media, le scommesse sportive o i casinò online possono essere utilizzate in modo poco appariscente e a bassa soglia. Questo rende più difficile il (auto)controllo, soprattutto se c’è un problema di controllo degli impulsi, che spesso si verifica non solo nei tossicodipendenti, ma in generale nell’adolescenza, a causa dello sviluppo neurobiologico.

Il ‘milieu’, cioè l’ambiente personale e quindi anche i familiari, è sia un fattore di rischio che una risorsa importante. Come già detto, la motivazione delle persone colpite al cambiamento è spesso ambivalente e la loro comprensione della malattia è limitata. L’ambiente può sostenere le persone colpite ad accettare un aiuto professionale. I cambiamenti legati alla dipendenza vengono notati precocemente dalle persone vicine, come l’assenza interiore e il ritiro dalle attività sociali e familiari. La consulenza dei familiari, ad esempio da parte dei medici di famiglia, che in quanto confidenti sono spesso il primo punto di contatto, crea buone condizioni affinché i genitori e i partner diventino attivi e, con una certa pressione, motivino le persone colpite ad accettare un aiuto professionale specifico.

Interventi terapeutici per i giocatori adolescenti

Finora, non è possibile fornire raccomandazioni terapeutiche chiare e basate sull’evidenza per la dipendenza da Internet [5]. Tuttavia, la pratica dimostra che gli interventi cognitivo-comportamentali e gli approcci terapeutici multimodali che coinvolgono i familiari hanno spesso successo [2].

Nella maggior parte dei casi si fanno avanti i genitori di adolescenti o giovani uomini che giocano eccessivamente ai giochi online su computer, console di gioco o smartphone. Il rendimento a scuola o al lavoro diminuisce e chi ne soffre si ritira dalle attività sociali. I litigi persistenti e l’escalation dei conflitti familiari portano i genitori ai limiti della loro pazienza e mettono a dura prova la loro autostima come leader genitoriali. Si sentono sopraffatti di fronte a una situazione apparentemente senza speranza e di solito sono molto motivati al cambiamento. Questa disponibilità dei genitori a cercare aiuto è una risorsa essenziale. Una posizione di partenza favorevole esiste in particolare se i genitori possono parlare apertamente delle loro preoccupazioni e allo stesso tempo rappresentare all’adolescente la necessità di un trattamento e farlo rispettare. Questo è già un primo segnale per il ripristino della gerarchia spesso spostata.

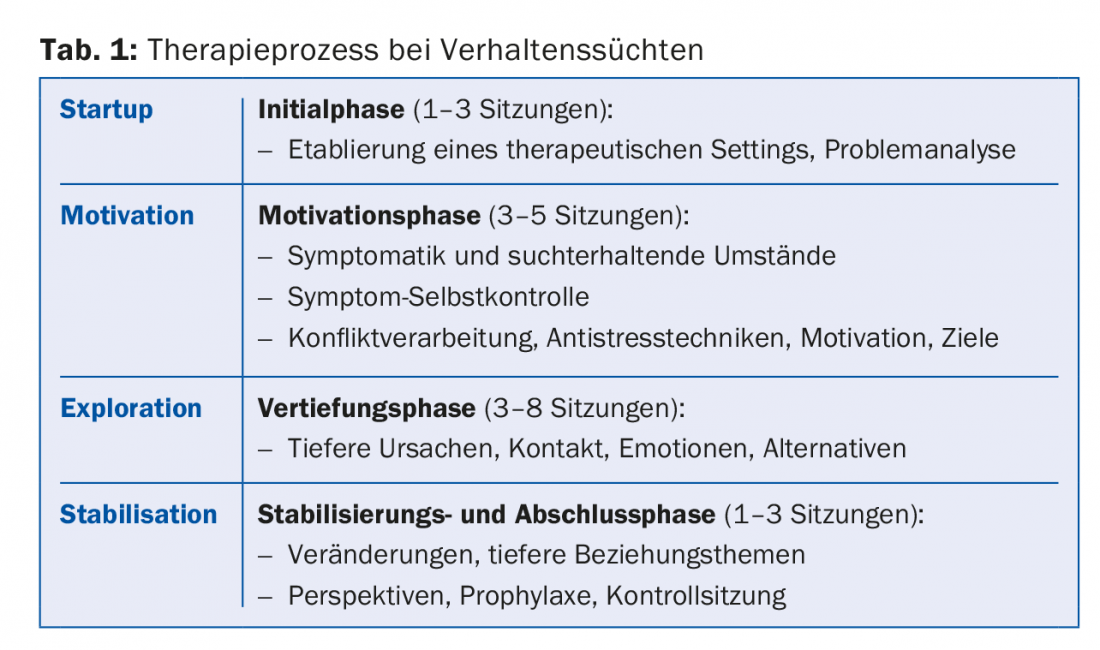

In molti casi, solo le sessioni congiunte con i genitori o con l’intera famiglia consentono ai giovani di impegnarsi in un processo terapeutico a lungo termine. Una pubblicazione basata su molti anni di esperienza pratica e il corso ideale-tipico del processo terapeutico mostrato nella tabella 1 mostrano quali interventi sono utili [6].

Dipendenza da gioco d’azzardo: esperienze dalla pratica ambulatoriale

Il problema principale nel trattamento della dipendenza dal gioco d’azzardo è raggiungere le persone colpite in primo luogo. Solo il 5% dei giocatori d’azzardo eccessivi e patologici cerca un trattamento [7]. Inoltre, solo poco meno del 50% dei consulenti ha esperienza con questo argomento, per cui sono per lo più le stesse persone colpite a segnalare il problema prima che venga riconosciuto da un professionista [8]. In questo contesto, sarebbe auspicabile anche la sensibilizzazione dei medici di base.

Quali sono le esperienze del Centro per la dipendenza da gioco d’azzardo e altre dipendenze comportamentali di Zurigo (RADIX Kooperation Sucht), aperto nel 2011? La ricerca ha mostrato che nel cantone di Zurigo, prima del 2011, solo due dozzine di casi sul tema erano stati registrati presso le istituzioni specializzate competenti. Con l’offerta orientata al gruppo target, dall’apertura si è osservato un continuo aumento delle richieste, tanto che attualmente vengono trattati oltre 130 casi attivi di dipendenza dal gioco d’azzardo. L’esperienza ha dimostrato che un’offerta specifica per il gruppo target facilita la ricerca di un aiuto professionale. In genere, durante la prima valutazione viene fatta un’anamnesi sul gioco d’azzardo e viene discussa la situazione personale e familiare. L’offerta combinata di gruppo e individuale risp. La terapia di coppia viene descritta come utile dalle persone interessate.

Le ricadute sono prevedibili

La terapia di gruppo, in particolare, consente ai giocatori d’azzardo patologici di parlare apertamente del loro comportamento e di esprimere i loro sentimenti di colpa e vergogna. In questo caso, le ricadute previste possono e devono essere elaborate e i passi positivi possono essere apprezzati insieme. L’esperienza dimostra che il mancato rispetto degli appuntamenti per le sedute o l’abbandono della terapia sono in genere predittori di ulteriori ricadute. L’uso regolare dei servizi di terapia e il completamento regolare del trattamento, comprese le sessioni di controllo, sono importanti per creare una buona base prognostica per lo sviluppo futuro.

Letteratura:

- Grüsser SM, Thalemann CN: Dipendenza comportamentale. Diagnostica, terapia, ricerca. Huber: Berna 2006.

- Bilke-Hentsch O, Wölfling K, Batra A: Praxisbuch Verhaltenssucht. Thieme: Stoccarda 2014.

- Rufer M: Motivazione al cambiamento nelle dipendenze comportamentali. Bollettino Prevenzione e Promozione della Salute nel Cantone di Zurigo 2011; 29: 9-10.

- Rufer M, Martin Sölch C: Terapia cognitivo-comportamentale della dipendenza da videogiochi. AddictionMagazine 2011; 3: 30-33.

- Batthyany D, Pritz A: Intossicazione senza farmaci. Springer: Vienna 2009.

- Eidenbenz F: Terapia sistemica per la dipendenza da Internet – modello a fasi. Terapia delle dipendenze 2015; 16: 179-186.

- Eidgenössische Spielbankenkommission ESBK (a cura di): Glücksspiel: Verhalten und Problematik in der Schweiz. 2009

- Lischer S, et al.: Sensibilizzare i professionisti del sistema di assistenza esterna ai problemi specifici della dipendenza da gioco d’azzardo. Addiction 2014; 60(5): 289-296.

PRATICA GP 2016; 11(5): 30-33