Secondo le conoscenze attuali, la malattia da reflusso gastroesofageo e l’esofagite eosinofila sono entità diverse che richiedono approcci terapeutici diversi. Questo aspetto è particolarmente sottolineato nella linea guida S2k aggiornata “Malattia da reflusso gastroesofageo ed esofagite eosinofila”, pubblicata quest’anno dalla Società tedesca di gastroenterologia, malattie digestive e metaboliche.

La malattia da reflusso gastroesofageo (GERD) e l’esofagite eosinofila (EoE) sono le malattie più comuni dell’esofago e presentano sintomi in parte sovrapponibili [1]. Non esiste un gold standard diagnostico per dimostrare o escludere la GERD. Sono stati invece sviluppati dei criteri che permettono di restringere la probabilità diagnostica. Il Consenso di Lione è all’avanguardia. Questo si basa sui risultati diagnostici sia endoscopici che funzionali. Soprattutto nei pazienti con reflusso refrattario, una possibile EoE dovrebbe essere sempre considerata nella diagnosi differenziale, come sottolineato nella linea guida.

GERD vs. EoE

Mentre la GERD è una malattia infiammatoria dell’esofago scatenata dal reflusso patologico del contenuto gastrico, l’EoE è una malattia cronica, immuno-mediata dell’esofago, caratterizzata da sintomi di disfunzione esofagea e istologicamente da un’infiammazione a predominanza di eosinofili. Si devono escludere altre cause sistemiche e/o locali di eosinofilia esofagea [3]. Se l’EoE non viene trattata, c’è un alto rischio di fibrosi esofagea, di stenosi e di ostruzione del bolo [4–6].

I risultati endoscopici nell’EoE di solito sono evidenti.

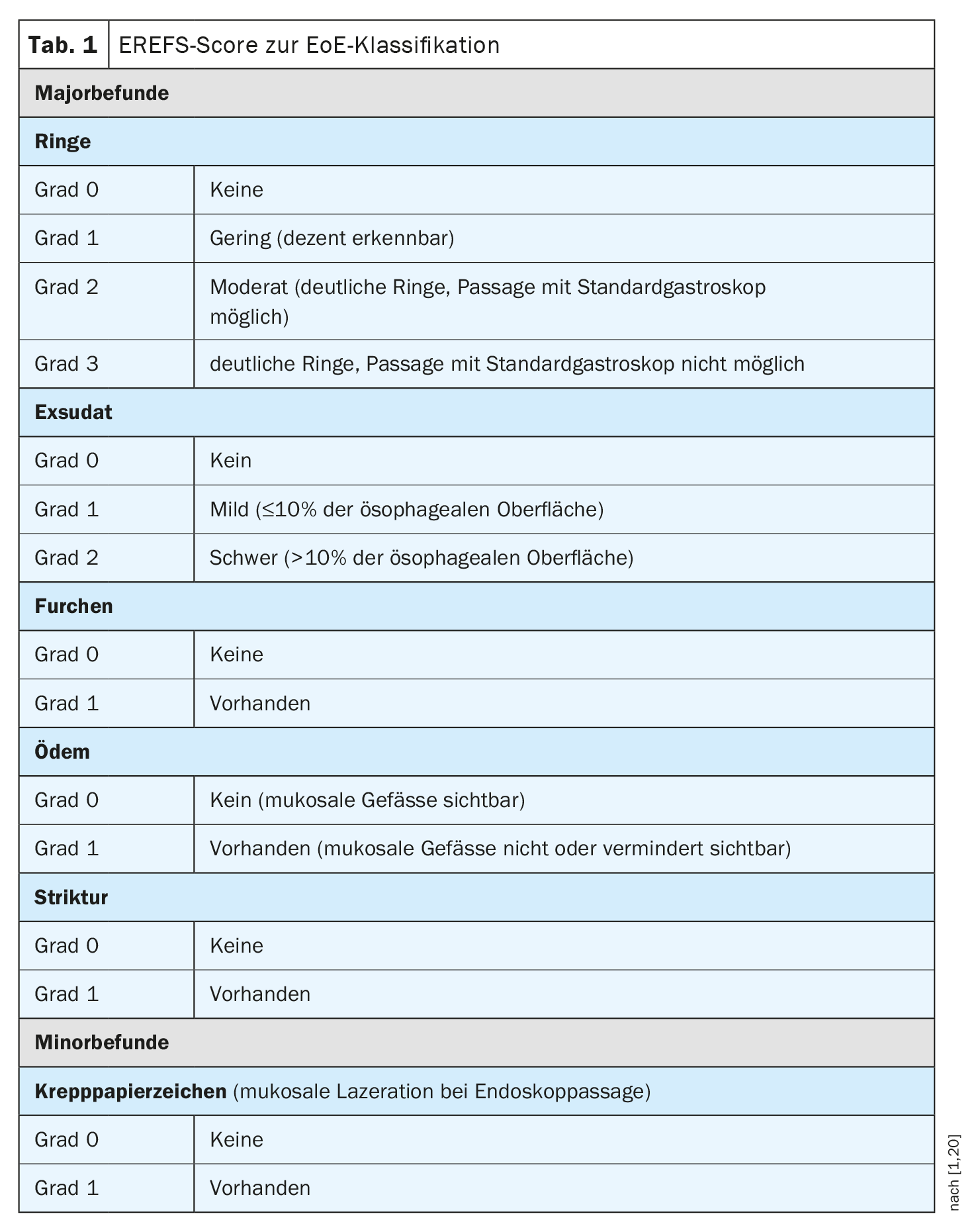

Se i sintomi inizialmente interpretati come GERD non migliorano con 8 settimane di terapia con PPI, è indicato un esame endoscopico. Nei pazienti con GERD, circa il 70% delle endoscopie è irrilevante [2]. Al contrario, le anomalie endoscopiche caratteristiche vengono rilevate in circa il 90% dei pazienti con EoE. Questi includono cambiamenti strutturali visibili dell’esofago sotto forma di essudati biancastri, solchi longitudinali, edema della mucosa, anelli fissi, esofago di piccolo calibro e strozzature, e lacerazione della mucosa al massaggio dell’endoscopio (segno della carta crespa). Queste caratteristiche possono presentarsi da sole o in combinazione. Il punteggio di riferimento endoscopico (EREFS) (Tab. 1) deve essere utilizzato per la valutazione endoscopica dell’EoE [1]. Si tratta di un sistema di classificazione che può essere utilizzato per documentare e classificare sistematicamente le caratteristiche istologiche. Questo sistema di punteggio ha dimostrato di essere correlato al miglioramento istologico nell’EoE [24].

Latenza della diagnosi: prognosticamente sfavorevole

In uno studio retrospettivo su 200 pazienti della coorte svizzera di EoE, è stato dimostrato che con l’aumentare della latenza della diagnosi, aumenta il tasso di stenosi esofagea all’endoscopia indice [4]. Se la diagnosi è stata fatta entro due anni dalla comparsa dei sintomi, le stenosi esofagee sono state riscontrate nel 47% dei casi. Se la diagnosi veniva fatta solo dopo più di 20 anni dalla comparsa dei sintomi, il tasso di stenosi saliva all’88%. Nel più grande studio di coorte finora condotto nei Paesi Bassi su 721 pazienti (compresi 117 bambini), il tasso di segni endoscopici di fibrosi al momento della diagnosi è risultato significativamente più alto negli adulti (76%) rispetto ai bambini (39%) [5]. Se il tempo alla diagnosi era di massimo due anni, il tasso di segni di fibrosi nell’endoscopia indice era del 54%. I tassi di stenosi di alto grado e di ostruzione del bolo sono stati rispettivamente del 19% e del 24%. Con un ritardo diagnostico di 21 anni o più, questi tassi sono aumentati rispettivamente al 52% e al 57%. Sulla base di questi dati, è stato calcolato un rischio di progressione del 9% all’anno per la malattia non trattata [5].

Strategie terapeutiche raccomandate per l’EoE

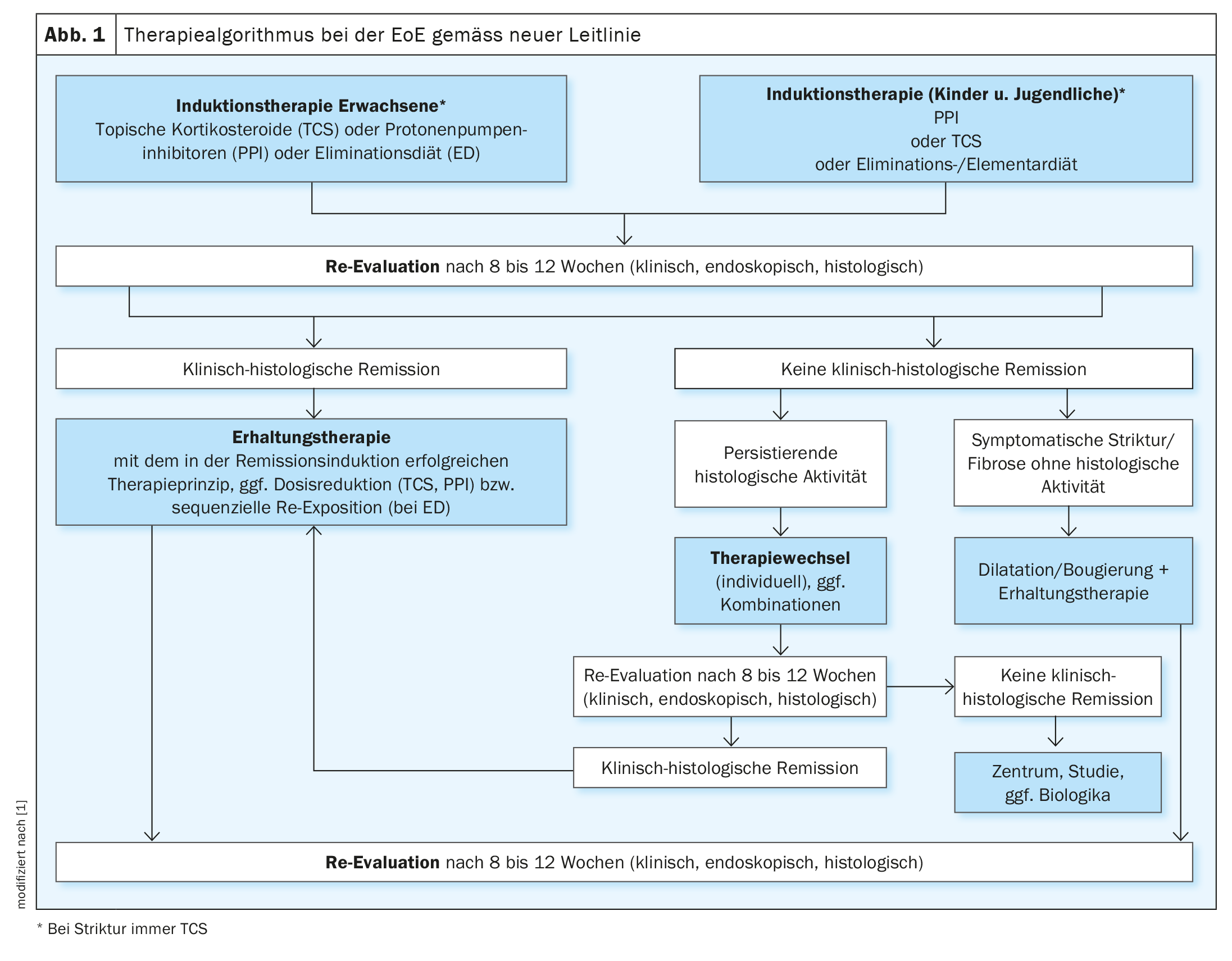

Le attuali linee guida europee e statunitensi consigliano, in caso di rilevamento di EoE attiva, di iniziare una terapia di induzione con l’obiettivo di raggiungere la remissione clinica istologica (Fig. 1) [1,3,7]. Negli adulti, si raccomanda la terapia con corticosteroidi topici. Le opzioni di trattamento alternative includono PPI ad alto dosaggio o una dieta di eliminazione di 6 alimenti. Nella linea guida DGVS, viene presentata in dettaglio l’attuale situazione di evidenza di queste opzioni terapeutiche, compresi i risultati dei seguenti studi [1]:

- Corticosteroidi topici: ad oggi, sono disponibili 11 studi in doppio cieco controllati con placebo sulla terapia di induzione della remissione dell’EoE con corticosteroidi topici negli adulti e nei bambini, sette dei quali con budesonide e quattro con fluticasone [1]. Inoltre, ci sono cinque studi randomizzati con altri comparatori: Fluticasone vs. prednisolone, fluticasone vs. esomeprazolo, budesonide sospensione vs. budesonide nebulizzatore, budesonide sospensione vs. fluticasone nebulizzatore [1]. Inoltre, sono disponibili 6 meta-analisi [8–13].

- PPI ad alto dosaggio: in uno studio osservazionale prospettico pubblicato nel 2016, è stato riportato un tasso di remissione clinico-istologica del 33% in 121 pazienti adulti con EoE attiva dopo 8 settimane di terapia con PPI ad alto dosaggio (omeprazolo 2× 40 mg al giorno) [14]. In uno studio di registro prospettico pubblicato nel 2020, l’analisi ad interim di 630 pazienti (554 adulti) dopo la terapia con PPI ha mostrato tassi di remissione istologica del 48,8% (<15 eos/hpf) e del 37,9% (<5 eos/hpf), rispettivamente [15].

- Dieta di eliminazione: la dieta di eliminazione di 6 alimenti elimina gli alimenti più comunemente associati alle allergie alimentari, ossia le proteine del latte vaccino, il grano, la soia, le uova, le noci e il pesce/cibo di mare. In uno studio retrospettivo sui bambini, è stato dimostrato che fino al 74% dei pazienti trattati in questo modo mostrava una remissione istologica, ma quando i singoli alimenti venivano reintrodotti per mezzo di nuove endoscopie, il rispettivo alimento scatenante poteva essere identificato solo in pochi pazienti [16,17].

L’obiettivo di una terapia di induzione di successo è sia la remissione clinico-istologica che il miglioramento dei risultati endoscopici. Dopo 8-12 settimane, è necessario effettuare un controllo appropriato [1].

- Per valutare oggettivamente i sintomi, si possono utilizzare dei questionari validati (ad esempio, ESAI-PRO, DRQ per gli adulti, PEES2 per i bambini) o una scala numerica [21–23].

- I risultati endoscopici devono essere registrati in modo standardizzato, utilizzando la classificazione EREFS [20].

- Attualmente, solo l’endoscopia con biopsia è adatta a verificare la presenza di una remissione istologica, perché i sintomi e i risultati endoscopici spesso sono poco correlati all’attività infiammatoria [1].

- Finora non esistono nemmeno biomarcatori non invasivi affidabili [1].

Dopo la terapia di induzione o la remissione: terapia di mantenimento

Nei pazienti con EoE, la terapia di mantenimento della remissione deve essere continuata dopo il raggiungimento di una remissione clinico-istologica (Fig. 1). La linea guida raccomanda di rivedere la loro efficacia dal punto di vista clinico ed endoscopico-istologico ogni 1-2 anni.

In uno studio randomizzato, controllato con placebo e in doppio cieco su 28 pazienti, pubblicato nel 2011, la terapia di mantenimento della remissione con la sospensione di budesonide 2× 0,25 mg al giorno ha determinato un tasso significativamente inferiore di recidiva istologica dopo 50 settimane. Il tasso di remissione istologica dopo 50 settimane è stato del 36% con budesonide e dello 0% con placebo. Inoltre, il tasso di remissione clinica era più alto dopo 50 settimane rispetto al placebo, ma non statisticamente significativo [18].

Uno studio europeo di fase III su 204 pazienti adulti con EoE in remissione clinica istologica ha dimostrato l’efficacia e la sicurezza della compressa di budesonide orodispersibile nel mantenimento della remissione [19]. In questo studio randomizzato in doppio cieco, l’endpoint primario della remissione clinica istologica dopo 48 settimane di terapia con la compressa di budesonide orodispersibile alla dose giornaliera di 2× 0,5 mg o 2× 1 mg è stato raggiunto nel 73,5% e nel 75% dei pazienti, rispettivamente (p<0,0001 rispetto al placebo: 4,4%).

La linea guida menziona che ad oggi non esistono RCT sulla terapia PPI a lungo termine per l’EoE e che ci sono pochi dati sugli effetti a lungo termine di una dieta di eliminazione.

Letteratura:

- Linea guida S2k Malattia da reflusso gastroesofageo ed esofagite eosinofila della Società tedesca di gastroenterologia, malattie dell’apparato digerente e metaboliche (DGVS) – marzo 2023 – Numero di registro AWMF: 021-013. Z Gastroenterol 2023; 61(7): 862-933.

- Gerson LB: Rendimento diagnostico dell’endoscopia superiore nei pazienti GERD trattati. Gastroenterologia 2010; 139: 1408-1409.

- Lucendo AJ, et al: Linee guida sull’esofagite eosinofila: dichiarazioni e raccomandazioni basate sull’evidenza per la diagnosi e la gestione nei bambini e negli adulti. United European Gastroenterology Journal 2017; 5: 335-358.

- Schoepfer AM, et al. Il ritardo nella diagnosi di esofagite eosinofila aumenta il rischio di formazione di stenosi in modo dipendente dal tempo. Gastroenterologia 2013; 145: 1230-1236.e1-2.

- Warners MJ, et al: Il decorso naturale dell’esofagite eosinofila e le conseguenze a lungo termine della malattia non diagnosticata in un’ampia coorte. Am J Gastroenterol 2018; 113: 836-844.

- Shaheen NJ, et al: Storia naturale dell’esofagite eosinofila: una revisione sistematica dell’epidemiologia e del decorso della malattia. Dis Esophagus 2018; 31(8): doy015. doi: 10.1093/dote/doy015.

- Hirano I, et al: Linee guida cliniche dell’AGA Institute e della Joint Task Force on Allergy-Immunology Practice Parameters per la gestione dell’esofagite eosinofila. Gastroenterologia 2020; 158: 1776-1786.

- Chuang M-y, et al: Terapia steroidea topica per il trattamento dell’esofagite eosinofila (EoE): revisione sistematica e meta-analisi. Gastroenterologia clinica e traslazionale 2015; 6: e82.

- Tan ND, Xiao YL, Chen MH: Terapia con steroidi per l’esofagite eosinofila: revisione sistematica e meta-analisi. J of Digestive Diseases 2015; 16: 431-442.

- Lipka S, et al: Revisione sistematica con meta-analisi di rete: efficacia comparativa di steroidi topici vs. IPP per il trattamento dello spettro dell’esofagite eosinofila. Alimentary Pharmacology & Therapeutics 2016; 43: 663-673.

- Murali AR, et al: Steroidi topici nell’esofagite eosinofila: revisione sistematica e meta-analisi di studi clinici randomizzati controllati con placebo. Journal of Gastroenterology and Hepatology 2016; 31: 1111-1119.

- Rokkas T, Niv Y, Malfertheiner P: Una meta-analisi di rete di studi controllati randomizzati sul trattamento dell’esofagite eosinofila negli adulti e nei bambini. Journal of Clinical Gastroenterology 2020; 55: 400-410.

- de Heer J, et al: Effetti istologici e clinici di diversi corticosteroidi topici per l’esofagite eosinofila: lezioni da una meta-analisi aggiornata di studi randomizzati controllati con placebo. Digestione 2020; 102: 377-385.

- Gómez-Torrijos E, et al: L’efficacia della terapia step-down nei pazienti adulti con eosinofilia esofagea responsiva agli inibitori di pompa protonica. Alimentary Pharmacology and Therapeutics 2016; 43: 534-540.

- Laserna-Mendieta EJ, et al: Efficacia della terapia con inibitori della pompa protonica per l’esofagite eosinofila in 630 pazienti: risultati del registro EoE connect. Alimentary Pharmacology & Therapeutics 2020; 52: 798-807.

- Kagalwalla AF, et al: Identificazione di alimenti specifici responsabili dell’infiammazione nei bambini con esofagite eosinofila trattati con successo con una dieta di eliminazione empirica. Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition 2011; 53: 145-149.

- Kagalwalla AF, et al: Effetto della dieta di eliminazione di sei alimenti sui risultati clinici e istologici nell’esofagite eosinofila. Gastroenterologia Clinica ed Epatologia 2006; 4: 1097-1102.

- Straumann A, et al: Il trattamento di mantenimento a lungo termine con budesonide è parzialmente efficace per i pazienti con esofagite eosinofila. Clin Gastroenterol Hepatol 2011; 9: 400-409.e1

- Straumann A, et al: Le compresse orodispersibili di budesonide mantengono la remissione in uno studio randomizzato, controllato con placebo, su pazienti con esofagite eosinofila. Gastroenterologia 2020; 159: 1672-1685.e5

- Hirano I, et al: Valutazione endoscopica delle caratteristiche esofagee dell’esofagite eosinofila: convalida di un nuovo sistema di classificazione e di grading. Gut 2013; 62: 489-495.

- Schoepfer AM, et al.: Sviluppo e validazione di un indice di attività basato sui sintomi per gli adulti con esofagite eosinofila. Gastroenterologia 2014; 147: 1255-1266.e21

- Dellon ES, et al: Sviluppo e test sul campo di una nuova misura di esito riferita dal paziente della disfagia nei pazienti con esofagite eosinofila. Aliment Pharmacol Ther 2013; 38: 634-642

- Martin LJ, et al: Pediatric Eosinophilic Esophagitis Symptom Scores (PEESS v2.0) identifica i correlati istologici e molecolari delle caratteristiche cliniche chiave della malattia. J Allergy Clin Immunol 2015; 135: 1519-1528.e8

PRATICA GP 2023, 18(9): 34-36