Abbiamo bisogno di più terapie? Questa domanda viene posta sempre più spesso ai congressi. Il motivo è il gran numero di nuove autorizzazioni degli ultimi anni. La risposta è semplice: sì. Perché quanto più specifico è l’effetto dei preparati e quanto più diverse sono le forme di dosaggio, tanto più personalizzata può essere la scelta. La medicina personalizzata non è più solo un sogno del futuro nella gestione della SM.

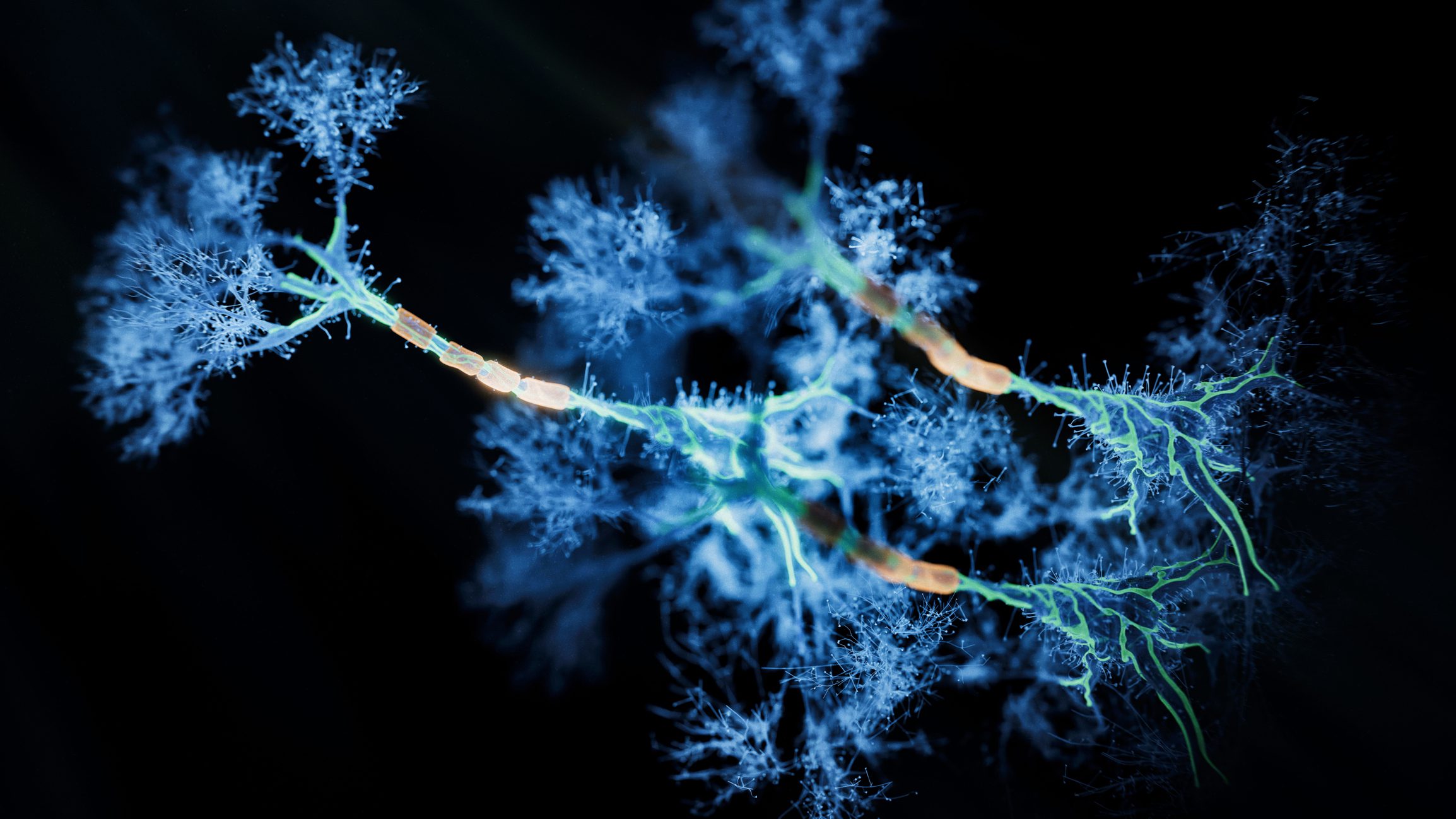

Sempre più persone si ammalano della più comune malattia neurologica infiammatoria autoimmune, la sclerosi multipla (SM). Secondo le stime, il numero di persone colpite in Svizzera nel 2021 sarà di 18.000 – un aumento del 20% rispetto alla proiezione del 2016 [1]. Non sono disponibili dati più recenti per la Svizzera. Il rapporto tra i sessi è di 2,7 donne per ogni uomo e l’aumento maggiore tra tutte le persone colpite si registra nelle donne sotto i 60 anni [1]. Le persone colpite soffrono più spesso di una forma di SM con decorso recidivante-remittente (sclerosi multipla recidivante-remittente, SMRR). Come suggerisce il nome, progredisce in episodi con sintomi acuti che durano almeno 24 ore. L’intensità, la tempistica degli episodi, la durata e il tipo di sintomi variano notevolmente da persona a persona. Le limitazioni legate alla malattia possono scomparire completamente dopo la fine dell’episodio, ma possono anche avere un effetto duraturo o portare a un’invalidità permanente o a un peggioramento dell’invalidità esistente.

La terapia giusta per ogni esigenza?

La SM, nota anche come la malattia dai mille volti, si manifesta clinicamente in modo diverso in ogni paziente. Possono manifestarsi sintomi come disturbi motori, disturbi visivi, dolore o incontinenza, affaticamento, depressione e deterioramento cognitivo. A seconda del decorso vario della malattia e dei sintomi specifici, la gestione della terapia deve essere adattata alle esigenze individuali. Oltre alla terapia delle ricadute a breve termine, che si occupa di contenere le ricadute, un trattamento modificante il decorso mira a ridurre la gravità e la frequenza delle ricadute. L’obiettivo è influenzare positivamente la progressione della disabilità. Gli immunomodulatori, alcuni dei quali sono stati utilizzati come terapia di base dalla fine del secolo scorso, sono un punto focale nella SMRR. Questi includono gli interferoni beta o il glatiramer acetato [2]. Nel corso del tempo, questi sono stati integrati dai principi attivi cladribina, dimetil fumarato, ozanimod, ponesimod, teriflunomide, fingolimod e gli anticorpi monoclonali alemtuzumab, natalizumab, ocrelizumab e ofatumumab.

L’acido fumarico è una sostanza chimica organica il cui estere viene utilizzato nel trattamento della SM. Il dimetil fumarato ha un effetto antinfiammatorio. [3,4] Inoltre, vengono discusse le proprietà neuroprotettive e mieliniche. [3,4] In una formulazione orale come diroxima fumarato, è stato dimostrato un effetto comparabile con un profilo di effetti collaterali migliorato. Entrambi i farmaci vengono convertiti nell’organismo nella forma attiva, il monometil fumarato. Anche l’anticorpo natalizumab viene utilizzato da anni nella terapia di escalation. Questo primo anticorpo monoclonale ostacola la migrazione delle cellule di difesa attraverso i vasi sanguigni nel cervello, sopprimendo così l’attività infiammatoria. Dal 2021, può essere applicato anche per via sottocutanea e non deve più essere somministrato come infusione ogni quattro settimane. [3,4] Le due formulazioni non differiscono tra loro in termini di criteri farmacologici rilevanti.

Letteratura:

- www.multiplesklerose.ch/de/aktuelles/detail/neue-hochrechnung-18000-ms-betroffene-in-der-schweiz (ultimo accesso 27 gennaio 2025).

www.iqwig.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilungen-detailseite_91587.html (ultimo accesso 27 gennaio 2025).- www.dmsg.de/multiple-sklerose/ms-behandeln/medikamente-versteckt/dimethylfumarat-tecfiderar (ultimo accesso il 27/01/2025).

- www.multiplesklerose.ch/de/aktuelles/detail/groessere-palette-an-therapien-ermoeglicht-individuellere-auswahl (ultimo accesso 27 gennaio 2025).

InFo NEUROLOGIA & PSICHIATRIA 2025; 23(1): 30