Il trattamento standard per i pazienti sintomatici con fibrillazione atriale parossistica e persistente <1 anno è l’ablazione percutanea con catetere endocardico, se il trattamento farmacologico non ha successo. L’esperienza iniziale in Svizzera con l’ablazione ibrida, una combinazione di ablazione percutanea endocardica e toracoscopica epicardica con radiofrequenza, dimostra ora che si tratta di un’opzione di trattamento possibile e sicura. Gli attuali risultati dell’Inselspital sono molto promettenti, ma ancora limitati nella loro importanza.

L’ablazione percutanea con catetere endocardico è il trattamento standard per i pazienti sintomatici con fibrillazione atriale parossistica e persistente (FA) <1 anno dopo una terapia farmacologica infruttuosa. Ma cosa possiamo offrire ai pazienti che hanno una VCF sintomatica persistente e di lunga durata? Quali sono le opzioni per i pazienti che hanno subito più ablazioni con catetere senza successo? La chirurgia offre una possibile risposta?

L’operazione Cox-Maze, sebbene altamente efficace (vedi relazione precedente), era ed è tecnicamente difficile e richiede una macchina cuore-polmoni, poiché l’operazione deve essere eseguita su un cuore aperto e fermo. È quindi difficile giustificare una procedura così massimamente invasiva per i VCF. Per poter utilizzare i buoni risultati dell’operazione Cox-Maze in una terapia sensibile ulteriormente sviluppata, recentemente sono stati spinti approcci minimamente invasivi. L’isolamento completo della vena polmonare epicardica sul cuore battente può oggi essere ottenuto con procedure toracoscopiche a basso rischio. Tuttavia, più diventiamo minimamente invasivi, più perdiamo la possibilità di poter eseguire tutte le frammentazioni e le lesioni originali dell’operazione Cox-Maze di successo e quindi accettiamo che l’efficienza dell’intervento diminuisca.

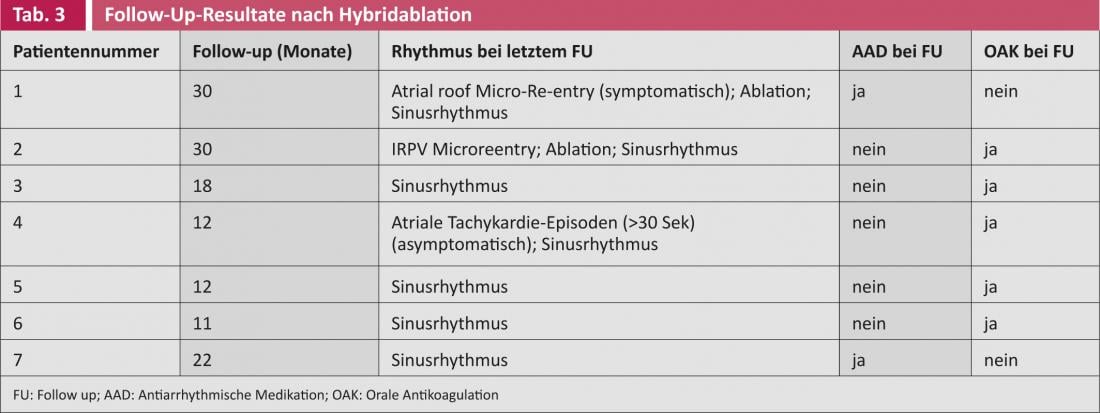

Vale quindi la pena considerare la possibilità di combinare i due metodi, la chirurgia minimamente invasiva (epicardica) e la cateterizzazione (endocardica), per massimizzare i vantaggi di entrambi i metodi e minimizzare gli svantaggi (Tabella 1).

Trattamento su misura grazie alla collaborazione interdisciplinare di

Con la premessa di combinare le due opzioni di trattamento per ottenere una simbiosi positiva dei rispettivi vantaggi e svantaggi, e con le conoscenze attuali e i sistemi di mappatura elettrofisiologica all’avanguardia, dovrebbe essere possibile progettare un trattamento su misura per ogni paziente da parte di un team interdisciplinare. Siamo riusciti a stabilire con successo questo programma per la prima volta in Svizzera nel maggio 2010, presso l’Inselspital di Berna.

Gli obiettivi dell’ablazione ibrida della VHF sono:

- I tassi di successo devono essere migliori di quelli dell’ablazione endocardica o epicardica isolata, con un tasso di complicanze inferiore.

- Si dice che sia più veloce da eseguire rispetto all’ablazione endocardica isolata.

- Il torace non deve essere aperto (cioè completamente per via endoscopica).

Di conseguenza, è un intervento che può essere eseguito nel laboratorio di elettrofisiologia(Fig. 1). Un laboratorio GMP di classe A è un prerequisito per questo.

Fig. 1: Impostazione nel laboratorio di elettrofisiologia durante l’ablazione epicardica

Intervento

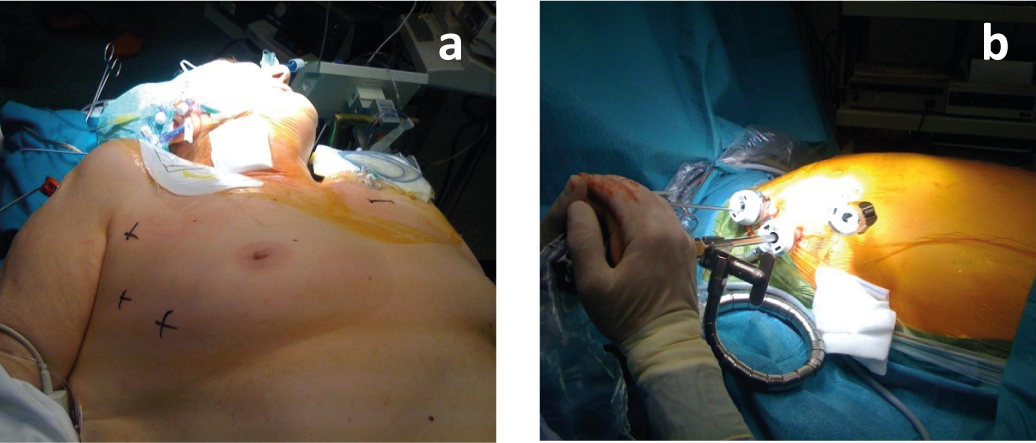

Il paziente è in anestesia generale con intubazione a doppio lume. Il posizionamento del paziente è illustrato nella Figura 2: Tre gole intercostali vengono inserite nel torace destro per consentire l’inserimento dell’ottica e di due strumenti (Fig. 2 b).

Fig. 2: a) Posizionamento del paziente durante l’intubazione a doppio lume;

b) Inserimento di tre gole intercostali toraciche destre per poter inserire l’ottica e due strumenti.

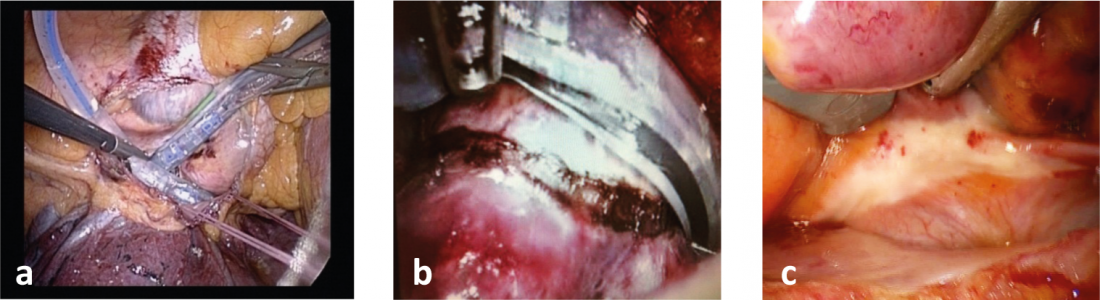

Il pericardio viene quindi aperto sotto visione diretta con la videoendoscopia e un elettrodo uni- o bipolare viene posizionato sul cuore battente per eseguire la cosiddetta lesione a scatola con ablazione a radiofrequenza per isolare tutte le vene polmonari (Fig. 3).

Fig. 3: a) Immagine intraoperatoria del posizionamento del catetere di ablazione epicardico ; b) Immagine intraoperatoria della lesione di ablazione fresca; c) La cicatrice di ablazione alcuni mesi dopo l’intervento.

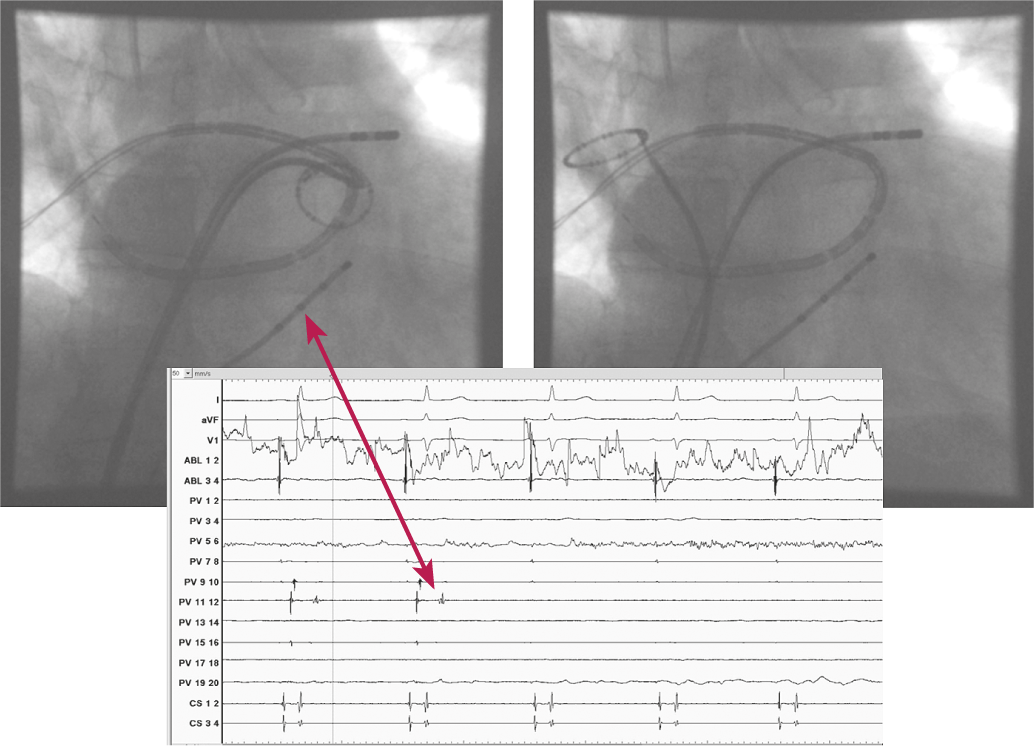

Dopo la successiva somministrazione di eparina, l’elettrofisiologo prende in mano l’intervento e, dopo l’inserimento degli elettrodi del catetere attraverso l’inguine nell’atrio sinistro, viene verificato l’isolamento elettrico dell’ablazione chirurgica. Se necessario, le lacune elettriche vengono completate mediante cateterizzazione(Fig. 4).

Fig. 4: Inserimento degli elettrodi del catetere attraverso l’inguine sinistro nell’atrio sinistro.

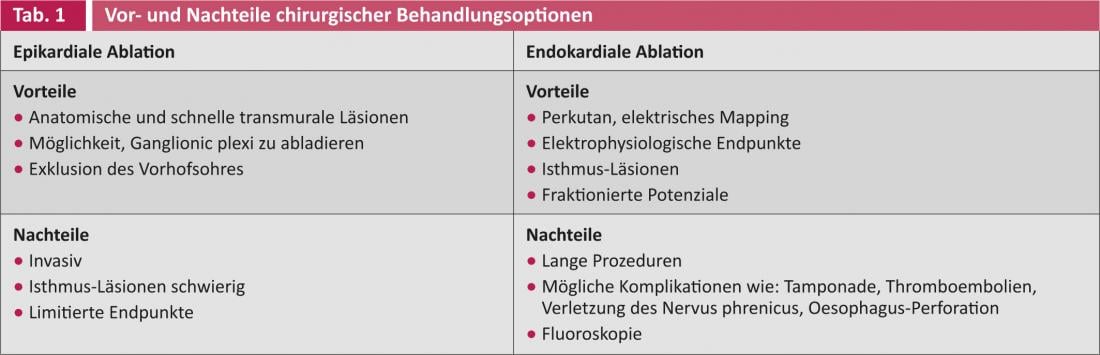

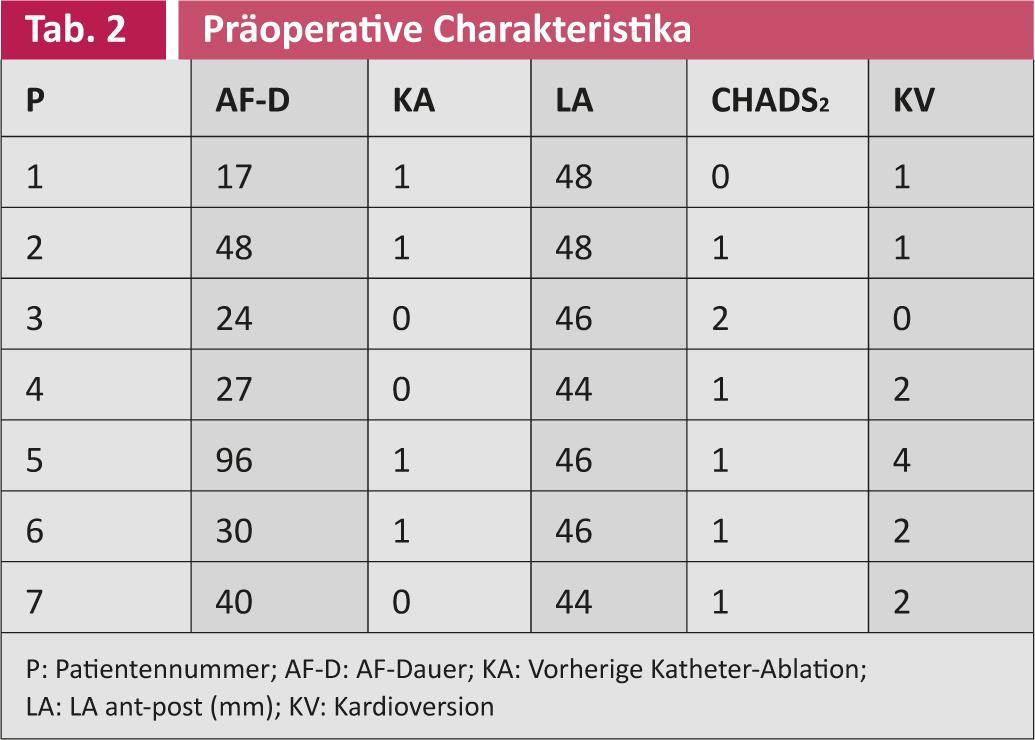

Finora, abbiamo trattato sette pazienti (età media 51 anni) con questo metodo presso l’Inselspital di Berna. La Tabella 2 mostra le caratteristiche preoperatorie. Finora, i pazienti con VCF persistente a lungo termine che non hanno risposto alla terapia farmacologica e con catetere sono stati i principali candidati.

Non ci sono state complicazioni intraprocedurali. Tutti i pazienti sono stati estubati subito dopo l’intervento. La durata mediana dell’operazione è stata di 240 minuti (120-395 minuti). L’esposizione media totale alle radiazioni è stata di 19,4 minuti (11,4-59,6 minuti). Nessun paziente ha ricevuto emoderivati estranei e la durata media della degenza in ospedale è stata di sei giorni. I risultati del follow-up sono riportati nella tabella 3. Tutti i pazienti sono in ritmo sinusale. Due pazienti hanno richiesto un’ulteriore ablazione con catetere dopo due anni a causa di un’aritmia atriale localizzata, ma non a causa delle VCF.

Conclusione

- L’ablazione atriale combinata toracoscopica epicardica ed endocardica con catetere nei pazienti con VCF persistente di lunga durata è fattibile e sicura.

- Questa procedura richiede una stretta collaborazione tra anestesia, elettrofisiologia e cardiochirurgia.

- L’esperienza attuale è promettente, ma limitata.

Lo scambio tra elettrofisiologi/cardiologi e cardiochirurghi, così come i loro sforzi congiunti nel trattamento della VCF, promuove la comprensione di questa patologia e delle sue opzioni terapeutiche, contribuendo così al successo del trattamento dei pazienti.

PD Dr. med. Alberto Weber