L’acidosi metabolica cronica è una complicanza comune nei pazienti con insufficienza renale. La malattia è associata a una progressione accelerata della malattia renale cronica e a un aumento della mortalità per tutte le cause. La correzione dell’acidosi attraverso la dieta, la sostituzione del bicarbonato per via orale e, se necessario, l’adeguamento della terapia dialitica sono alcune delle misure possibili.

L’omeostasi del pH, l’equilibrio acido-base, è un importante obiettivo regolatorio dell’organismo ed è uno dei compiti più complessi del rene. Tuttavia, con l’aumento della compromissione della funzione renale, è soggetto a disturbi funzionali. Per bilanciare il carico acido giornaliero, il rene non solo riassorbe il bicarbonato, ma espelle anche l’ammonio. Questa capacità diminuisce con la progressione dell’insufficienza renale, soprattutto se la capacità di filtrazione è <40 ml/min. A causa della ridotta ammoniogenesi, la capacità di escrezione degli acidi fissi diminuisce e si riduce anche il riassorbimento o la sintesi di bicarbonato.

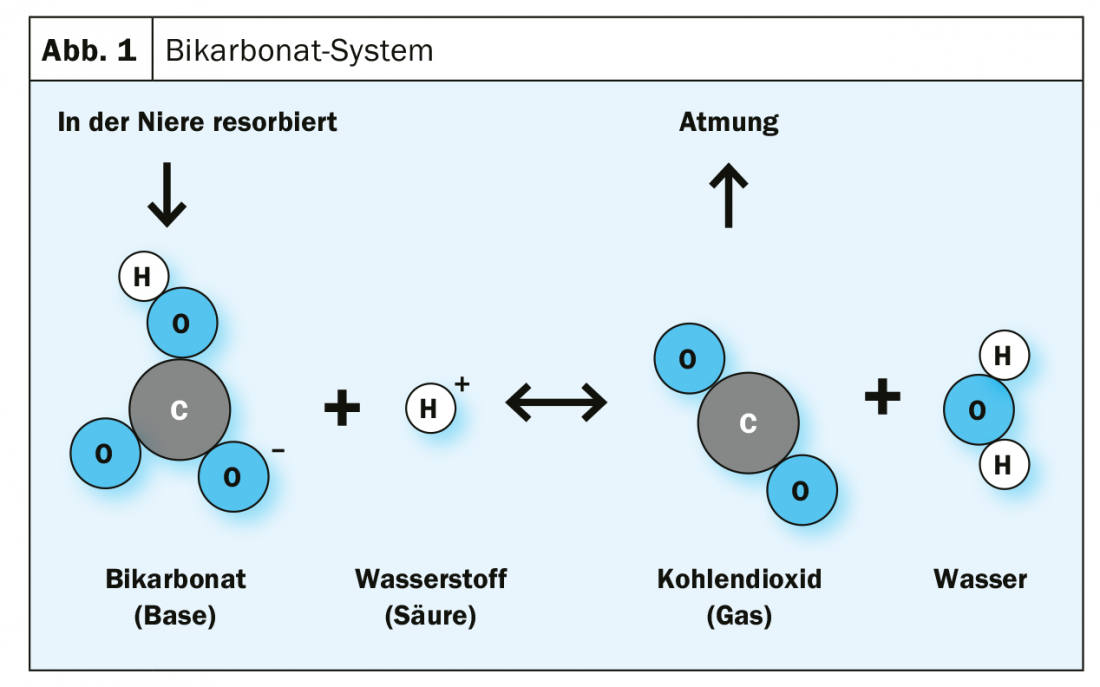

Ogni giorno, nel metabolismo umano vengono prodotti circa 12.000 mmol di equivalenti acidi dalla scomposizione di acidi organici, proteine e fosfolipidi. Normalmente, lo ione bicarbonato (HCO3-) si decompone in anidride carbonica(CO2) e acqua (H2O) dopo aver legato un equivalente acido (protone, H+). L’anidride carbonica viene poi espirata attraverso i polmoni, smaltendo così gli equivalenti acidi (Fig. 1) [1]. Se la funzione renale diminuisce, non ci sono abbastanza ioni idrogenocarbonato disponibili per questo processo. A partire dallo stadio III della CKD (“malattia renale cronica”), l’acidosi metabolica è stata osservata nel 13% dei pazienti affetti da CKD in un’ampia coorte, e nello stadio IV già nel 37% delle persone colpite [1]. Nei pazienti in dialisi (stadio V), la percentuale raggiunge >il 60% [2].

Definizione di acidosi metabolica

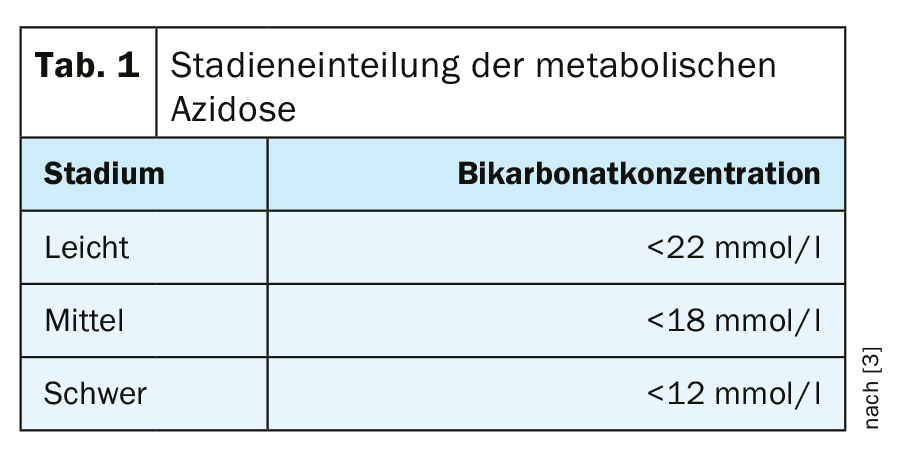

Si parla di acidosi metabolica cronica quando il pH è inferiore a 7,34 e il livello di carbonato nel siero è sceso al di sotto di 22 mmol/l con valori di pCO2 normali o solo leggermente inferiori nell’analisi dei gas nel sangue [3] (Tab. 1). La malattia è solitamente asintomatica, ma può provocare una dispnea molto fastidiosa. A lungo termine, si verificano sintomi come la perdita di massa muscolare, l’aumento del rischio di fratture, l’aumento dell’incidenza di iperkaliemia e una più rapida progressione dell’insufficienza renale.

Soprattutto in caso di funzione renale compromessa, i disturbi del metabolismo osseo e lo sviluppo dell’osteopatia renale sono causati dall’alterazione del metabolismo della vitamina D e dall’iperparatiroidismo secondario. Tuttavia, l’acidosi metabolica aggrava l’osteopatia renale, tra le altre cose. Il tamponamento dell’aumento degli ioni H+ porta a una maggiore perdita di calcio dal tessuto osseo. Inoltre, l’aumento della fosfaturia porta all’ipofosfatemia, che stimola il riassorbimento osseo. La compromissione delle ghiandole paratiroidi favorisce anche la secrezione dell’ormone paratiroideo.

L’entità dell’acidosi può variare notevolmente tra i singoli pazienti. I diabetici, ad esempio, spesso presentano forme meno pronunciate rispetto ai pazienti non diabetici con un’insufficienza renale paragonabile [4].

Diagnostica

I primi indizi della genesi sono forniti dall’esame fisico, dall’anamnesi e dalla storia clinica. L’attenzione dovrebbe essere rivolta a domande come la presenza di intossicazioni, infezioni o sintomi gastrointestinali. Inoltre, occorre verificare la presenza di malattie precedenti e l’assunzione di farmaci.

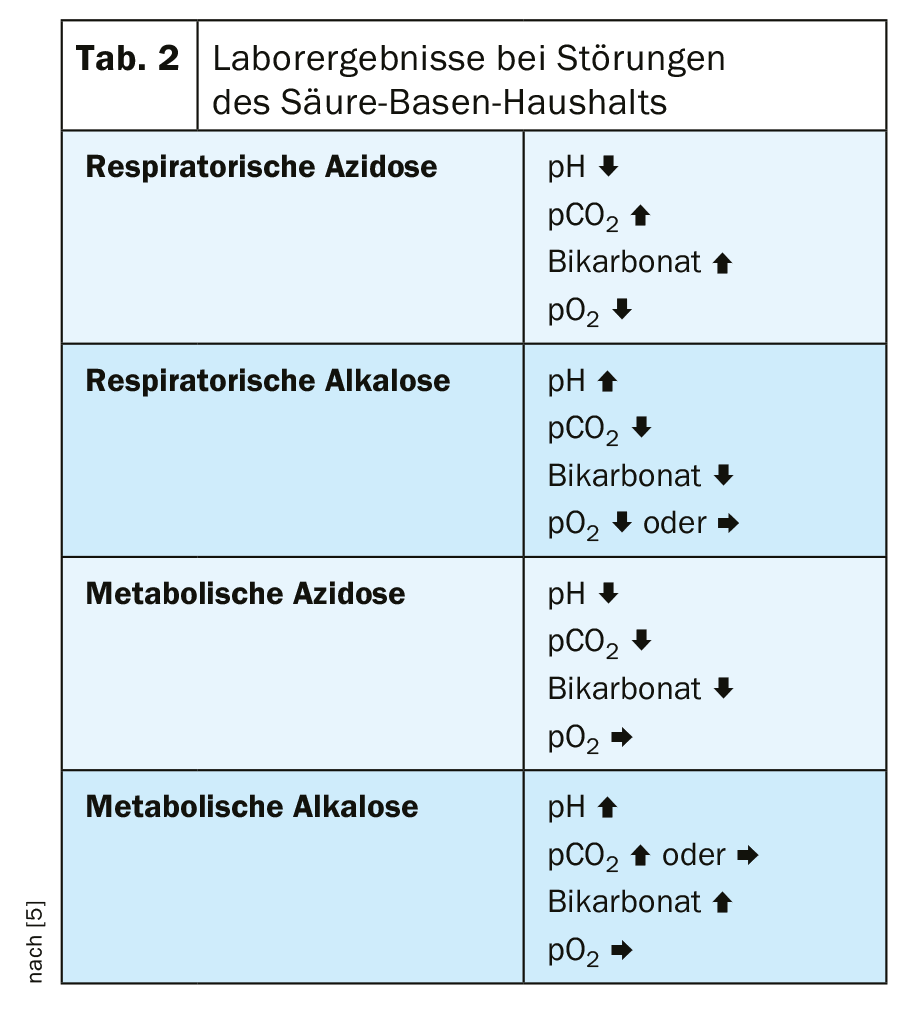

La determinazione venosa di pH, pCO2 e concentrazione di bicarbonato viene solitamente utilizzata per valutare l’acidosi metabolica. Se il valore del pH e il bicarbonato si abbassano, di solito si abbassa anche la pCO2 a causa dell’aumento compensatorio dell’espirazione. La diagnosi differenziale deve escludere l’acidosi respiratoria, l’alcalosi respiratoria e l’alcalosi metabolica (Tab. 2) [5].

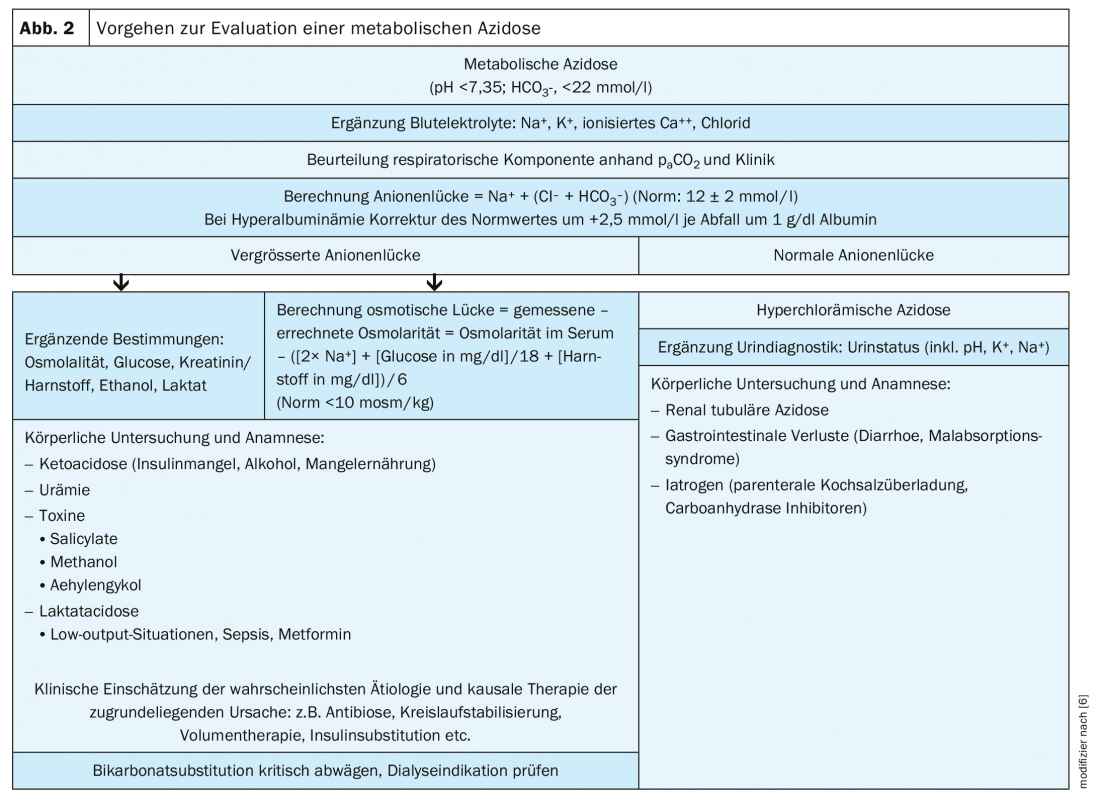

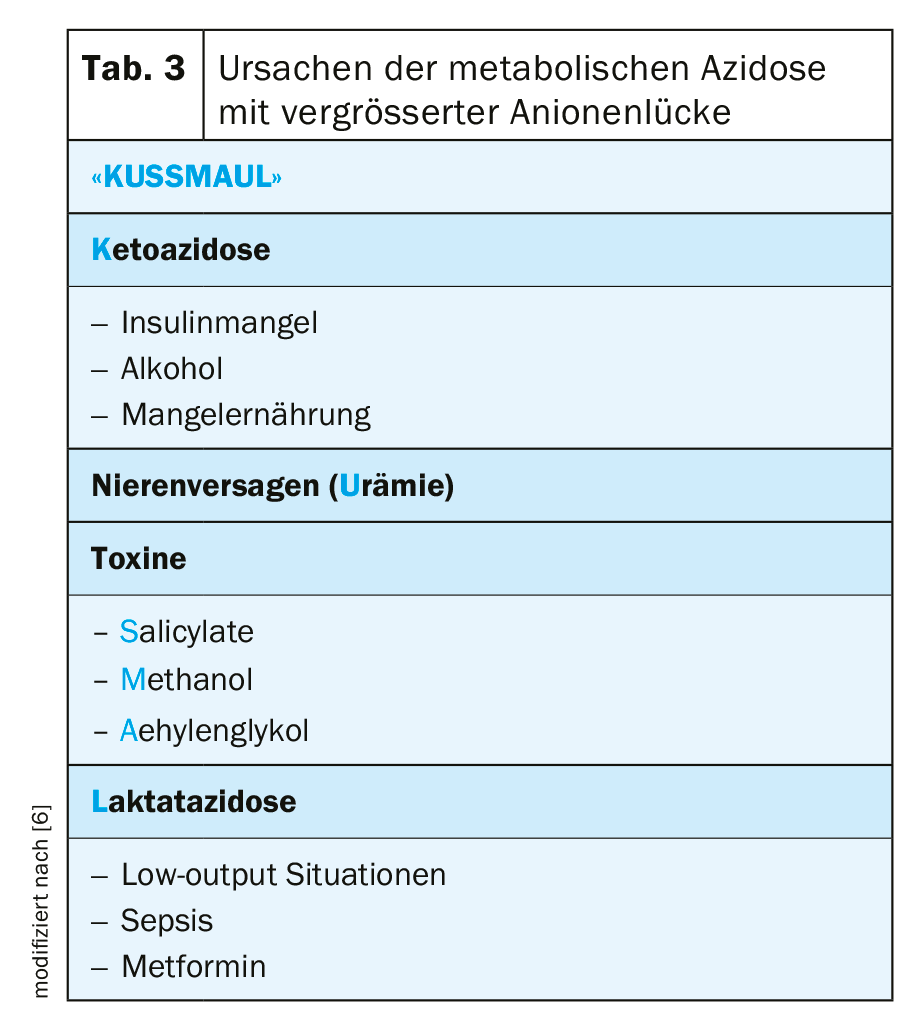

Tuttavia, è anche importante distinguere tra acidosi ipercloremica e acidosi con un grande gap anionico, perché nel plasma la quantità assoluta di cationi e anioni è sempre bilanciata. Il calcolo del gap anionico (= sodio – [Chlorid + aktuelles Bikarbonat]) consente una procedura differenziata (Fig. 2) . Il valore normale del gap anionico è di bi 12 ± 2 mmol/l. Con un gap anionico >25 mmol/l, c’è praticamente sempre un’acidosi organica, come il lattato o la chetoacidosi. Un elevato gap anionico indica anche un avvelenamento da aspirina, glicole etilenico o, raramente, metanolo. Clinicamente evidente in questo caso è una respirazione di Kussmaul pronunciata (tab. 3).

Soprattutto nell’insufficienza renale cronica, l’accumulo di solfati e altri acidi nel contesto dell’uremia può portare all’acidosi metabolica con un gap anionico leggermente aumentato. Nell’insufficienza renale acuta, invece, raramente si verifica un’acidosi grave – ad eccezione, ad esempio, della terapia intensiva, quando si verifica un aumento dei prodotti metabolici negli stati altamente catabolici [7].

Accelerazione della progressione dell’insufficienza renale

Oggi si presume che l’acidosi metabolica, che è un’espressione della disfunzione renale, abbia un effetto sulla progressione dell’insufficienza renale. Già a partire dallo stadio II della CKD, la ritenzione di acidi porta ad un aumento dei livelli di endotelina e di aldosterone. Questi inducono poi un deterioramento della funzione renale attraverso un aumento degli effetti vasocostrittori e la promozione dei processi di rimodellamento fibrotico [8,9]. In uno studio osservazionale retrospettivo di coorte su circa 5400 pazienti adulti con insufficienza renale cronica, è stato dimostrato che la progressione della malattia renale è accelerata dall’acidosi [10]. I pazienti che avevano un livello di bicarbonato fino a 22 mmol/l al basale avevano maggiori probabilità di raggiungere un endpoint renale con raddoppio della creatinina sierica o insufficienza renale che richiedeva la dialisi. L’abbassamento del livello di bicarbonato sierico era associato a un’accelerazione della progressione della malattia renale.

Terapia

Il trattamento dell’acidosi metabolica si basa su due principi: La prima consiste nel ridurre il carico di acidi alimentari modificando la dieta. Tuttavia, ciò richiede una riduzione dell’apporto proteico, che aumenta il rischio di rottura muscolare. In definitiva, tuttavia, si dovrebbe raccomandare una modifica della dieta anche nei pazienti con moderata compromissione della funzione renale – se c’è evidenza di acidosi metabolica. La dieta nei Paesi occidentali industrializzati ha un contenuto proteico troppo elevato e quindi porta a una maggiore generazione di valenze acide e a una proporzione troppo bassa di componenti alcalini. Per ottenere un apporto proteico moderato, è necessario aumentare la proporzione di frutta e verdura fresca.

Il secondo principio è quello di aumentare l’assunzione di sostanze alcaline, attraverso la dieta o la terapia alcalinizzante. Il bicarbonato di sodio (Nephrotrans®) è il più comunemente usato. In questo caso, si consiglia di assumere da 2 a un massimo di 3 volte al giorno 4-9 capsule da 500 mg. Ma possono essere somministrati anche carbonato di calcio o citrato di calcio o di potassio, soprattutto se è presente un’iperfosfatemia. Tuttavia, bisogna tenere conto degli effetti collaterali. In rari casi, possono verificarsi un aumento della pressione sanguigna, edema e indigestione.

Sostituzione del bicarbonato di sodio

Se le misure dietetiche non sono sufficienti per raggiungere il valore soglia di 22 mmol/l, è necessario sostituire in particolare il bicarbonato di sodio. Uno studio controllato, in aperto, ha esaminato l’effetto della terapia con bicarbonato di sodio sul raddoppio della creatinina nei pazienti con insufficienza renale cronica (CNI) di stadio 3-5 e acidosi metabolica rispetto all’assistenza standard per 36 mesi [11]. In un rapporto 1:1, sono stati randomizzati 795 pazienti. L’SB è stato somministrato due volte al giorno per raggiungere una concentrazione di bicarbonato sierico target di 24-28 mmol/l. La dose iniziale giornaliera è stata calcolata per sostituire la metà del deficit di bicarbonato. Successivamente, è stato aumentato del 25% ogni settimana fino al raggiungimento del target di bicarbonato sierico. La dose di bicarbonato di sodio è stata regolata per mantenere i livelli di bicarbonato sierico come necessario <28 mmol/l. Nel gruppo di cura standard, il trattamento di soccorso con bicarbonato di sodio non è stato protocollato e consentito a discrezione del medico curante per motivi di sicurezza.

I partecipanti hanno ricevuto una consulenza nutrizionale e una dieta a basso contenuto di proteine (0,8 o 0,6 o 0,3 g/kg/giorno, a seconda della gravità della CNI), a basso contenuto di fosforo (<800 mg/giorno) e a sodio controllato (<7 g/giorno) a discrezione del medico curante. Gli obiettivi erano:

- BP <135/90 mmHg

- Emoglobina sierica 11-12 g/dl

- Colesterolo delle lipoproteine a bassa densità (LDL) <100 mg/dl

- Fosforo sierico 2,7-4,6 mg/dl

- Calcio sierico 8,4-10,2 mg/dl

- Ormone paratiroideo (PTH) sierico 70-150 pg/ml e

- Vitamina D 25 (OH) sierica 30-100 nmol/l.

L’endpoint primario era il tempo al raddoppio della creatinina sierica. La mortalità per tutte le cause e il tempo di inizio della terapia renale sostitutiva erano endpoint secondari. L’effetto del bicarbonato di sodio sulla pressione sanguigna, sui parametri nutrizionali, sulla ritenzione di liquidi e sull’ospedalizzazione è stato valutato anche come endpoint di sicurezza.

Preservare la funzione renale

Un totale di 87 partecipanti ha raggiunto l’endpoint primario [62 (17,0%) con l’assistenza standard contro 25 (6,6%) con il bicarbonato di sodio, p<0,001]. L’analisi di rischio proporzionale di Cox ha mostrato che i partecipanti trattati con bicarbonato di sodio avevano un tasso di rischio inferiore del 64% per il raddoppio della creatinina sierica durante il follow-up (HR 0,36; 95% CI 0,22-0,58; p<0,001) (Fig. 3). Allo stesso modo, 71 partecipanti (45 [12,3%] nell’assistenza standard e 26 [6,9%] con bicarbonato di sodio, p=0,016) hanno iniziato la dialisi, mentre 37 partecipanti (25 [6,8%] nell’assistenza standard e 12 [3,1%] con bicarbonato di sodio, p=0,004) sono morti. L’analisi della sopravvivenza ha mostrato che i partecipanti trattati con bicarbonato di sodio avevano un HR inferiore del 57% di mortalità per tutte le cause durante il follow-up. Non ci sono stati effetti significativi della SB sulla pressione sanguigna, sul peso corporeo totale, anche se ci sono stati in termini di ospedalizzazione. In conclusione, nei soggetti con CNI 3-5 senza fasi avanzate di insufficienza cardiaca cronica, il trattamento dell’acidosi metabolica con bicarbonato di sodio è sicuro e migliora la sopravvivenza renale e del paziente. I partecipanti non trattati avevano un rischio tre volte superiore di raddoppio della creatinina o un rischio due volte superiore di iniziare la dialisi. È anche significativo che l’effetto del bicarbonato di sodio sulla clearance della creatinina sia stato mantenuto indipendentemente dai livelli sierici di bicarbonato al basale, dalla funzione renale al basale, dall’età, dal sesso, dalla pressione arteriosa sistolica e dalla proteinuria.

Messaggi da portare a casa

- L’acidosi metabolica cronica è una complicanza comune nei pazienti con insufficienza renale.

- In presenza di acidosi metabolica, si deve sempre calcolare il gap anionico.

- La malattia è associata a una progressione accelerata dell’insufficienza renale cronica e a un aumento della mortalità per tutte le cause.

- L’acidosi metabolica richiede la correzione dell’acidosi attraverso la dieta, la sostituzione del bicarbonato per via orale e, se necessario, l’adeguamento della terapia dialitica.

- La sostituzione del bicarbonato di sodio si è dimostrata sicura ed efficace in termini di sopravvivenza del rene e del paziente.

Letteratura:

- Fisiopatologia, diagnosi e terapia dell’acidosi metabolica cronica nell’insufficienza renale. Diabetes aktuell 2014; 12(3): 110-112.

- Raphael KL, et al: Prevalenza e fattori di rischio per la riduzione del bicarbonato sierico nella malattia renale cronica. Nefrologia 2014; 19: 648-654.

- Hoyer J: Acidosi metabolica cronica nell’insufficienza renale. Nephrologist 2012; 7: 472-480.

- Caravaca F, Aprobas M, Pizarro JL, Esparrago JF: Acidosi metabolica nell’insufficienza renale avanzata: differenze tra pazienti diabetici e non diabetici. Am J Kidney Dis 1999; 33: 892-898.

- Kosch M, Schaefer RM: Disturbi dell’equilibrio acido-base. Diagnosi razionale e terapia economica. Dtsch Ärztebl 2005; 102(26): A1896-1899.

- Schricker S, Schanz M, Alscher MD, Kimmel M: Acidosi metabolica. Diagnostica e terapia. Med Klin Intensivmed Notfmed 2019; doi.org/10.1007/s00063-019-0538-y.

- Kraut JA, Madias NE: Acidosi metabolica della CKD: un aggiornamento. Am J Kidney Dis 2016; 67: 307-317.

- Wesson DE, Simoni J, Broglio K, Sheather S: La ritenzione acida accompagna la riduzione del GFR nell’uomo e aumenta i livelli plasmatici di endotelina e aldosterone. Am J Physiol Renal Physiol 2011; 300: F830-F837.

- Kovesdy CP: Acidosi metabolica e malattia renale: la terapia con bicarbonato rallenta la progressione della CKD? Nephrol Dial Transplant 2012; 27(8): 3056-3062.

- Shah SN, Abramowitz M, Hostetter TH, Melamed ML: Livelli di bicarbonato nel siero e progressione della malattia renale: uno studio di coorte. Am J Kidney Dis 2009; 54(2): 270-277.

- DI Iorio BR, Bellasi A, Raphael KL, et al: Il trattamento dell’acidosi metabolica con bicarbonato di sodio ritarda la progressione della malattia renale cronica: lo studio UBI. J Nephrol 2019; 32(6): 989-1001.

PRATICA GP 2020; 15(6): 6-9

Questo testo educativo è stato realizzato con il gentile supporto di Salmon Pharma.