I carcinomi delle ghiandole salivari sono una forma rara di malattia maligna che, tuttavia, mostra un alto grado di eterogeneità. Pertanto, il profilo molecolare dovrebbe essere utilizzato per la stratificazione della terapia. A seconda della subentrante, possono essere efficaci diversi interventi farmacologici. Tuttavia, l’intervento chirurgico è ancora il trattamento di scelta.

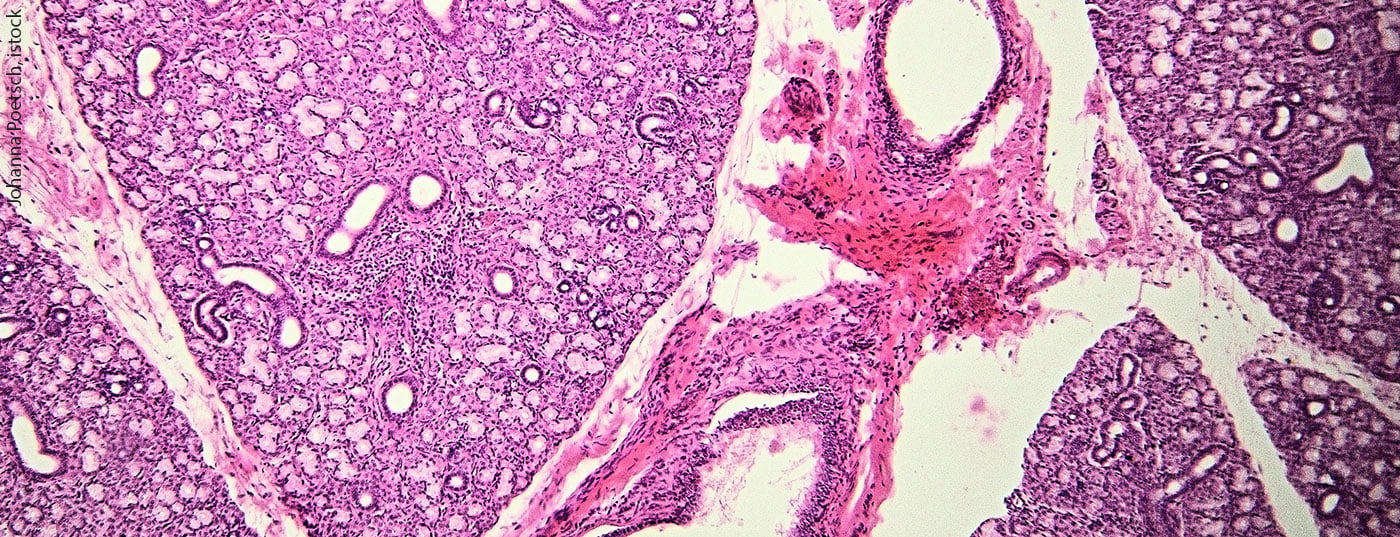

I carcinomi delle ghiandole salivari appartengono alle malattie tumorali rare che hanno il loro punto di partenza nelle ghiandole grandi. Fondamentalmente, possono comparire ovunque ci sia tessuto mucoso, compreso il margine laterale della lingua, l’arco palatale o la mucosa orale. Vengono discusse diverse eziologie, come le radiazioni ionizzanti, le cause professionali o i virus. I tumori sono divisi in due gruppi, a seconda delle cellule in uscita, in cellule luminali, duttali o acinari, oppure albuminose, mioepiteliali o basali. Il carcinoma mucoepidermoide è il tumore più comune della ghiandola salivare e rappresenta fino al 50% di tutti i casi. Si distinguono diversi sottotipi, con i tipi di grado inferiore che presentano principalmente strutture ghiandolari e cistiche, il cui epitelio di superficie contiene cellule che producono muco. Più alto è il grado del carcinoma, più cellule linfoidi compaiono. Esiste un’elevata correlazione tra l’infiltrazione di cellule linfoidi e un peggioramento della prognosi.

Fasi di chiarimento in caso di sospetto

I noduli asintomatici si trovano spesso nella zona della guancia, nell’angolo della mascella, sotto la mascella inferiore o sul palato. Un segno iniziale di malignità può essere attribuito a dolore, paresi facciale, trisma, ingrossamento dei linfonodi omolaterali o invasione della pelle. I risultati della palpazione, che da soli non sono sufficienti, devono essere seguiti dalla valutazione della funzione nervosa e dalla diagnostica per immagini. La citologia mediante aspirazione con ago sottile è la pietra miliare più importante nella diagnostica.

Principi chirurgici

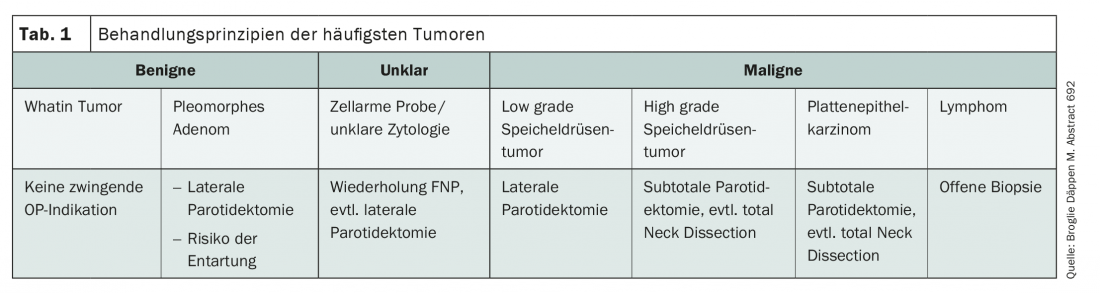

La chirurgia è il trattamento di scelta per il carcinoma delle ghiandole salivari. Tuttavia, l’indicazione e l’estensione dell’intervento dipendono dall’estensione del tumore, dalla citologia e dal grading (tab. 1). Per quanto riguarda i nervi, si deve preservare un nervo facciale funzionale, non affetto da tumore, quando possibile. La resezione con ricostruzione deve essere eseguita in caso di coinvolgimento del tumore o di nervo murato.

Quadro clinico eterogeneo

I carcinomi delle ghiandole salivari mostrano una grande eterogeneità nel loro comportamento clinico. Dal punto di vista farmacologico, si può sfruttare questo aspetto e intervenire di conseguenza. Il blocco del recettore degli androgeni con una combinazione di bicalitamide e agonista LHRH – sebbene, come tutte le opzioni terapeutiche, sia stato studiato solo in un piccolo numero di casi – ha raggiunto un tasso di risposta impressionante del 50-65%. Il blocco di Her2 con una combinazione di docetaxel e trastuzumab ha mostrato una risposta del 70,2% in uno studio di fase II, con una sopravvivenza globale mediana di poco meno di 40 mesi. Questo trattamento deve essere usato di conseguenza nei pazienti con sovraespressione di Her-2. Un’altra opzione è quella di utilizzare il T-DM 1, con un tasso di risposta eccezionale del 90%. Anche se è molto raro, vale la pena chiedere al patologo la presenza di un prodotto di fusione NTRK. Questo perché, secondo gli studi, l’inibizione di NTRK porta a un’elevata percentuale di remissioni, che si riflette in ultima analisi sulla sopravvivenza globale. Per il carcinoma adenoideo cistico, si possono utilizzare i risultati di uno studio a braccio singolo con lenvatinib. L’inibitore della tirosin-chinasi VEGF ha mostrato una remissione nel 15% dei pazienti e una situazione di malattia stabile è stata raggiunta nel 75%. La sopravvivenza mediana libera da progressione è stata di 17,5 mesi. Questi risultati sono stati confermati da un altro studio con l’inibitore della tirosin-chinasi axitinib. Il tasso di sopravvivenza libera da progressione a 6 mesi è stato del 73% e la sopravvivenza mediana libera da progressione di 10,8 mesi è stata significativamente superiore a quella del gruppo di osservazione di 2,8 mesi.

La chemio-immunoterapia in primo piano

L’introduzione degli inibitori del checkpoint (CPI) ha portato a un arricchimento del panorama terapeutico. In combinazione con la chemioterapia, l’immunosorveglianza può essere migliorata o stimolata. I risultati nei tumori otorinolaringoiatrici potrebbero essere migliorati se la terapia sequenziale con combinazioni chemioterapiche che possono portare al priming del tessuto tumorale fosse seguita da un trattamento sequenziale con CPI.

InFo ONCOLOGIA & EMATOLOGIA 2020; 8(5): 34 (pubblicato il 19.10.20, in anticipo sulla stampa).