La maggior parte degli emangiomi non richiede una terapia, grazie al loro grande potenziale di regressione. Fino a un’area di circa 2× 2 cm e a un’area rialzata di circa 4 mm, la crioterapia elettrica può essere effettuata a -32°C. Nel frattempo, nelle linee guida il propranololo è considerato la terapia di prima scelta per gli emangiomi complicati con una determinata indicazione. Il tasso di risposta è del 98%. Gli effetti collaterali della terapia con propranololo sono temporanei, dipendenti dalla dose e nella maggior parte dei casi innocui e reversibili. Conoscere le diagnosi differenziali di un emangioma e creare un concetto terapeutico individuale differenziato è la vera sfida, in modo da ottenere un successo terapeutico ottimizzato e un’elevata soddisfazione del paziente per il bambino colpito. La diagnosi e la terapia delle anomalie vascolari richiedono una collaborazione interdisciplinare tra chirurghi specializzati, pediatri o dermatologi, nonché radiologi, angiologi e, se necessario, altre discipline specialistiche.

A causa dell’elevato potenziale di regressione, la maggior parte degli emangiomi non richiede una terapia ed è sufficiente controllarli in corso d’opera. Tuttavia, nel caso di emangiomi in sedi critiche dal punto di vista funzionale ed estetico e con una rapida progressione dimensionale, la presentazione precoce a un consulto specialistico e l’inizio tempestivo del trattamento sono fondamentali. L’obiettivo della terapia è quello di arrestare la crescita e, se necessario, di avviare una regressione precoce e rapida.

Crioterapia

Fino a un’area di circa 2× 2 cm e un’area rialzata di circa 4 mm, la crioterapia elettrica può essere eseguita a -32°C. La durata di una singola sessione è di circa 8-15 secondi, a seconda della localizzazione e dell’età del neonato. La procedura non è dolorosa e la ripetizione è possibile. Se applicato correttamente, non ci sono cicatrici di cui preoccuparsi. A volte si osservano piccole vesciche o croste dopo il trattamento, che possono essere trattate localmente con un unguento per le ferite. L’obiettivo della terapia è l’arresto della crescita e, se necessario, l’induzione dell’involuzione.

Terapia con propranololo

Una scoperta casuale in una clinica in Francia nel 2008 ha dato il via a un cambiamento nel trattamento degli emangiomi. Un neonato ha ricevuto una terapia con corticosteroidi a causa di un emangioma nella zona del viso. Un effetto collaterale della terapia è stata la cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva, che ha reso necessaria la terapia con un beta-bloccante non selettivo, il propranololo. Questo ha portato a una riduzione significativa dell’emangioma in un tempo molto breve. Di conseguenza, il propranololo ha sostituito sempre più spesso i farmaci precedenti, alcuni dei quali avevano effetti collaterali irreversibili e gravi.

I metodi usati in precedenza, come la terapia con cortisone, la terapia laser interstiziale, le procedure chirurgiche e l’uso di agenti chemioterapici, hanno perso sempre più importanza e sono ora utilizzati solo in casi individuali.

Da qualche tempo, il propranololo è considerato nelle linee guida come la terapia di prima scelta per gli emangiomi complicati con una determinata indicazione. All’inizio del 2014, è stata concessa l’approvazione da parte dell’Agenzia Americana e dell’Agenzia Europea per i Medicinali e poco dopo anche da parte di Swissmedic per una formulazione estemporanea e un prodotto di marca di una soluzione di propranololo per il trattamento degli emangiomi complicati nei neonati.

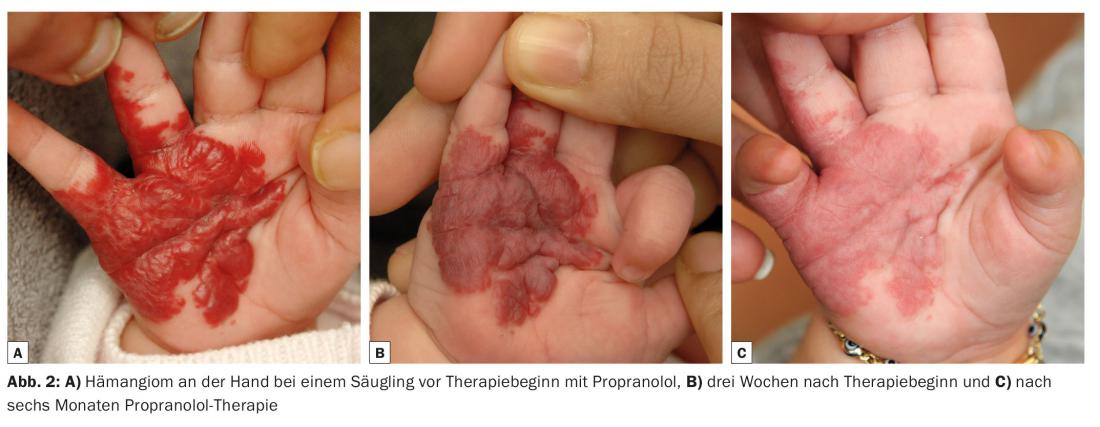

Il tasso di risposta è del 98%. La regressione superiore al 75% si verifica nell’81% dei casi entro 7,9 mesi (Fig. 1 e 2).

Gli effetti collaterali includono mani e piedi freddi, disturbi del sonno, irrequietezza notturna, diarrea e sintomi polmonari. Bradicardia, ipoglicemia o ipotensione si osservano in meno dell’1% dei casi. I disturbi dello sviluppo psicomotorio non hanno potuto essere dimostrati negli studi. Gli effetti collaterali della terapia con propranololo sono temporanei, dipendenti dalla dose e nella maggior parte dei casi innocui e reversibili.

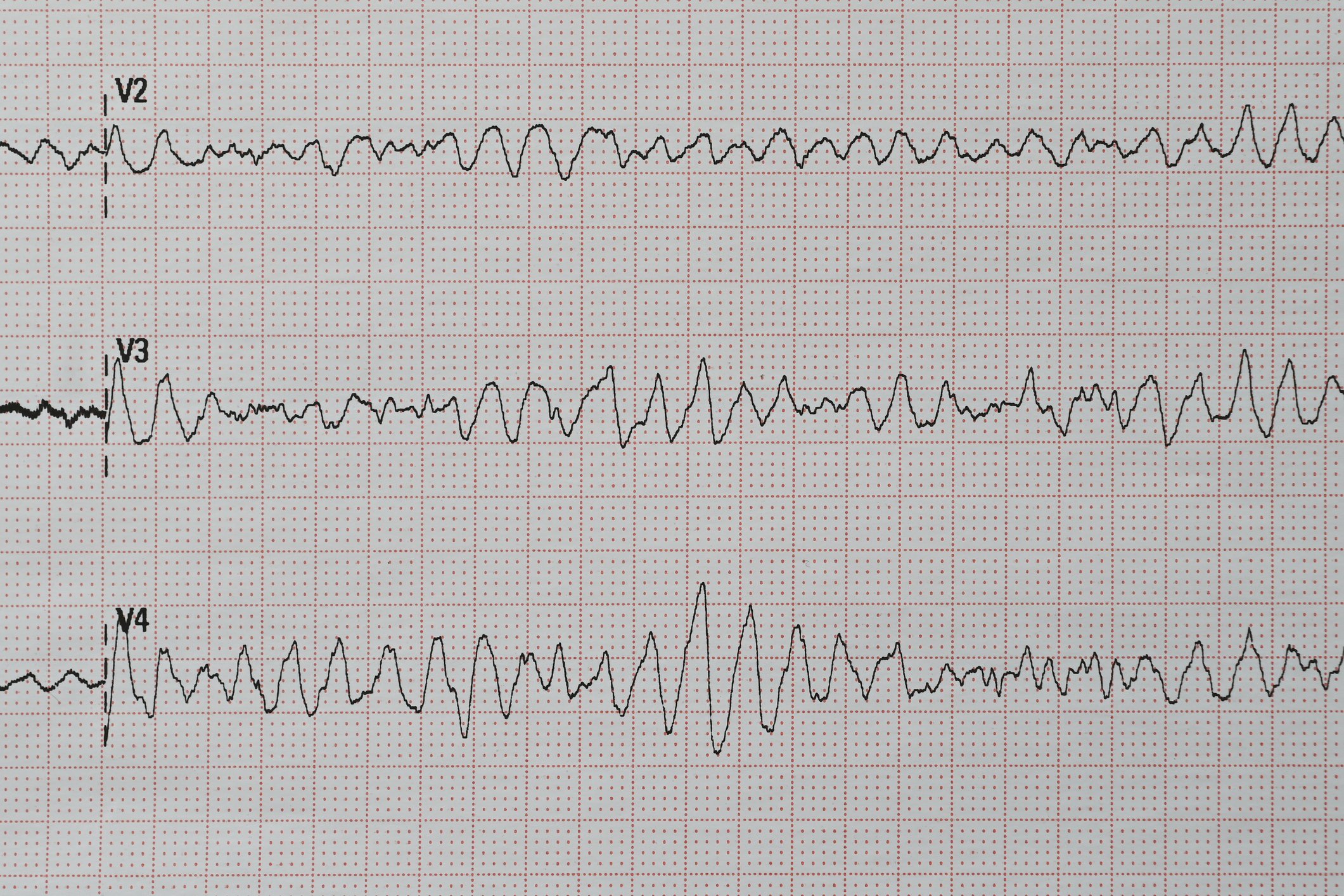

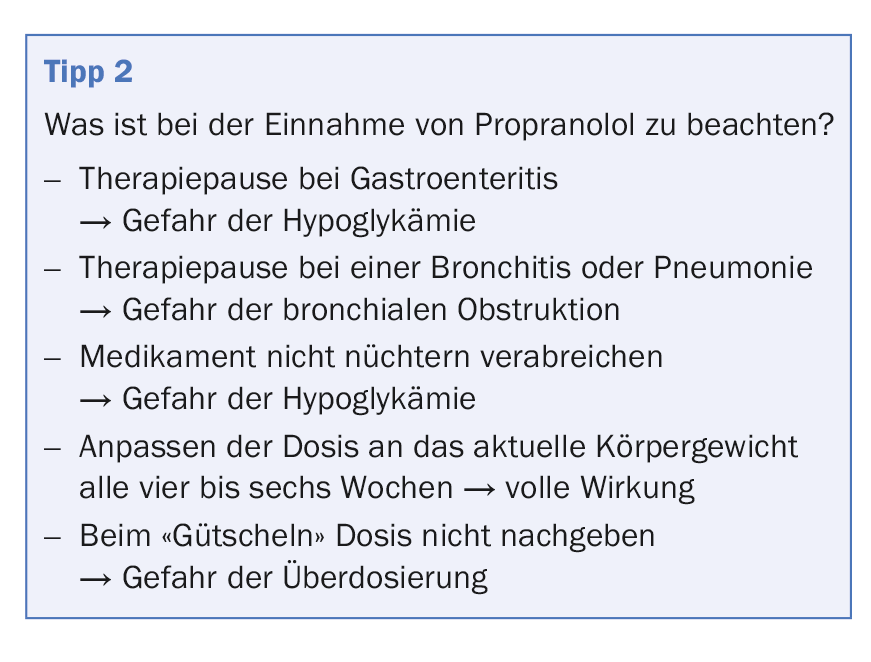

Prima di iniziare la terapia, è necessaria un’anamnesi completa e una storia familiare di malattie cardiovascolari congenite. Oltre all’esame clinico con particolare attenzione all’auscultazione cardiaca, viene eseguito un ECG. Nel caso di un’anamnesi o di un esame clinico anormale, potrebbero essere necessari ulteriori esami preventivi. Il propranololo viene introdotto gradualmente a 2 mg/kgKG/giorno suddivisi in due o tre dosi singole. Il monitoraggio del polso, la pressione sanguigna e i controlli della glicemia devono essere effettuati durante l’aumento della dose. Durante le visite di controllo successive, è necessario informarsi sui possibili effetti collaterali, controllare la pressione sanguigna e il polso e regolare la dose in base al peso attuale.

La durata della terapia è solitamente di circa sei-nove mesi. Se, in rari casi, l’emangioma cresce di nuovo dopo la fine della terapia, il propranololo può essere somministrato di nuovo senza problemi, di solito per un periodo di due o tre mesi. Non è necessario interrompere gradualmente la terapia.

Terapia topica con beta-bloccanti

Da qualche anno, oltre alla terapia sistemica con beta-bloccanti, esiste anche la possibilità di un’applicazione topica. Nelle linee guida per la terapia dell’emangioma, la raccomandazione a questo proposito è ancora molto cauta. Questo è dovuto al fatto che c’è stato solo uno studio controllato sull’applicazione topica dei beta-bloccanti negli emangiomi infantili.

Nello studio, il timololo gel 0,5% ha mostrato una diminuzione significativa delle dimensioni dalla settimana 20 e una differenza significativa del colore dalla settimana 24 rispetto al placebo. Non è stata osservata alcuna differenza nella frequenza cardiaca e nella pressione sanguigna. L’effetto in termini di volume, crescita e aspetto si è verificato significativamente più tardi e più lentamente rispetto alla terapia con propranololo orale.

Inoltre, non ci sono dati farmacologici sufficienti sulla profondità di penetrazione, l’assorbimento e l’effetto sistemico. La biodisponibilità del timololo quando viene assorbito attraverso la pelle intatta non è nota. Soprattutto nel caso di ulcerazioni ed emangiomi in prossimità della mucosa, si deve ipotizzare un aumento dell’assorbimento. Tuttavia, finora in letteratura è stato descritto solo un paziente che ha utilizzato un beta-bloccante topico per un emangioma con un effetto collaterale di disturbo del sonno.

Residui

Dopo la fase di regressione, si possono osservare dei residui fastidiosi in alcuni casi individuali. In questi casi, c’è l’opzione della resezione chirurgica o della terapia laser pulsata. Si raccomanda di rimuovere i residui prima che il bambino entri a scuola o nell’adolescenza, poiché, da un lato, gran parte della regressione è già avvenuta e, dall’altro, i bambini possono condividere e sostenere la decisione sull’intervento.

La diagnosi differenziale è una sfida

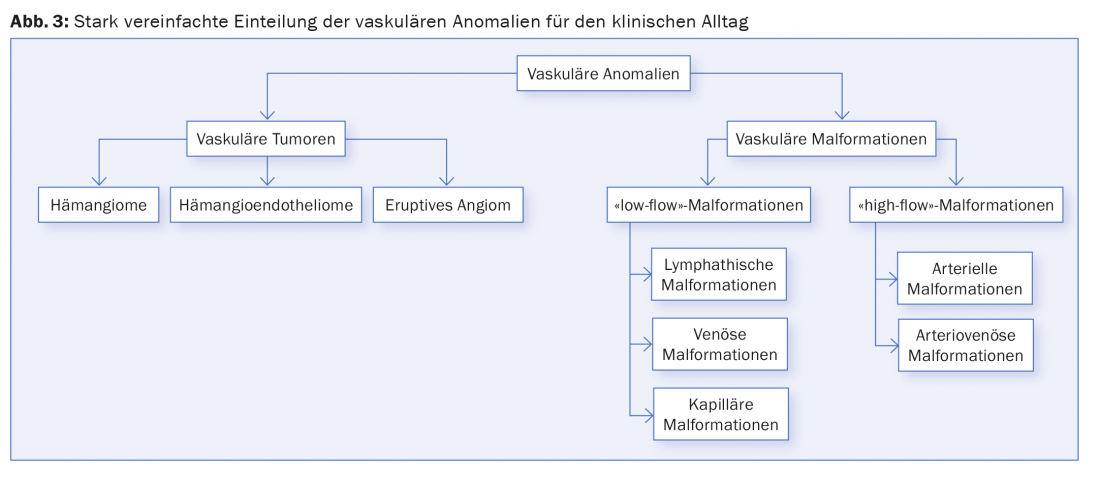

Gli emangiomi appartengono al complesso di anomalie vascolari insieme ad altri quadri clinici (Fig. 3).

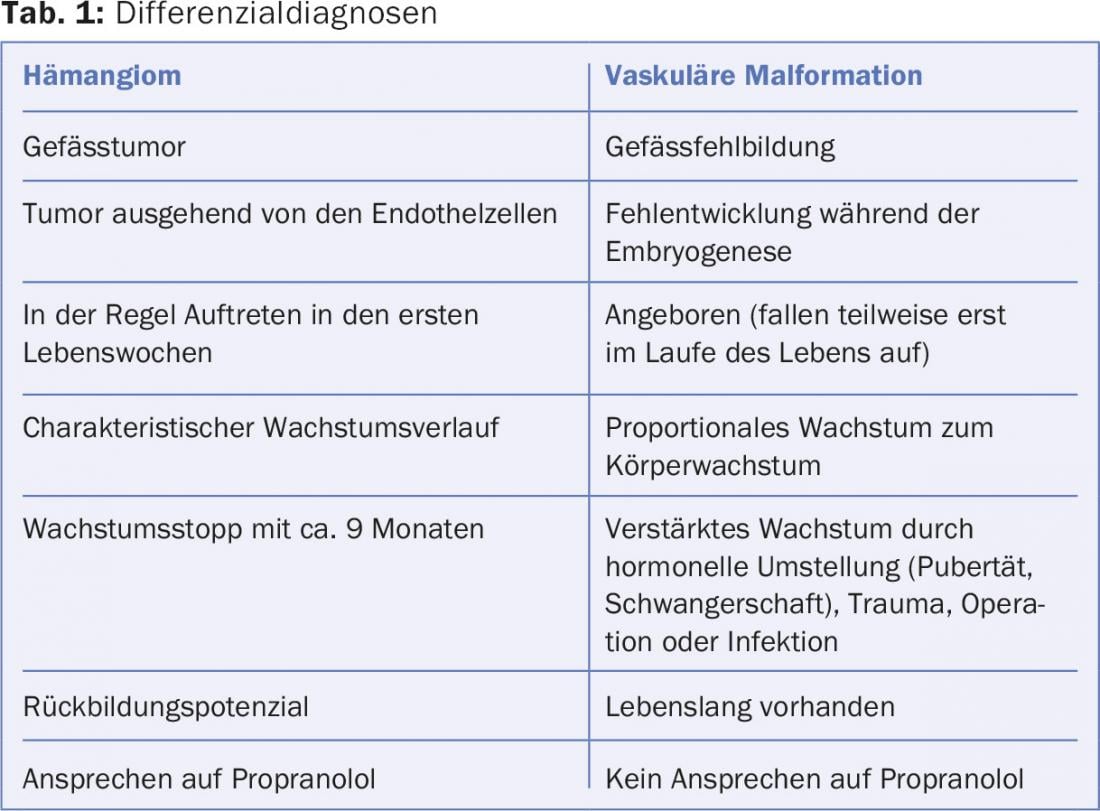

Differenziarli da altri tumori vascolari e malformazioni vascolari non è sempre facile. Tuttavia, la confusione o la mancanza di conoscenza possono avere conseguenze fatali per i bambini interessati. Anche un’anamnesi mirata, il corso e la clinica possono essere utili e orientare gli obiettivi (Tab. 1). Un’altra sfida è la differenziazione delle malformazioni vascolari tra loro. Anche in questo caso, è assolutamente necessaria un’anamnesi dettagliata. Con una diagnostica aggiuntiva, come la sonografia Doppler e/o l’angiografia MR risolta nel tempo, di solito è possibile una diagnosi chiara.

Tumori vascolari

Emangioendotelioma caposiforme: l’emangioendotelioma è un tumore vascolare che di solito si manifesta entro il primo anno di vita. Cresce lentamente e in modo infiltrante e presenta una palpazione ruvida. Una complicazione può essere la sindrome di Kasabach-Merritt (coagulopatia da consumo intravascolare disseminato e trombocitopenia). Le opzioni di trattamento variano in base alla localizzazione e alle dimensioni. Principalmente viene eseguita la resezione chirurgica o la terapia con agenti chemioterapici. Si può provare la terapia con propranololo.

Angioma eruttivo: gli angiomi eruttivi (chiamati anche granuloma pyogenicum) a volte si sviluppano nei bambini piccoli dopo un trauma minore. Si presentano come una massa angiomatosa peduncolata e sferica (Fig. 4) . Si verificano emorragie ricorrenti e progressione dimensionale, per cui il trattamento di scelta è l’asportazione dell’angioma in anestesia breve.

Malformazioni vascolari

Le malformazioni vascolari sono malformazioni vascolari congenite che a volte diventano evidenti solo nel corso della vita, ad esempio in caso di aumento della crescita durante le fasi di stimolazione ormonale come la pubertà, la gravidanza e come conseguenza di infezioni, traumi o operazioni. Altrimenti, crescono proporzionalmente alla crescita del corpo. Dal punto di vista clinico/diagnostico, si distinguono in base alla velocità del flusso sanguigno nei reperti in malformazioni a “basso flusso” (venose, capillari e linfatiche) e malformazioni ad “alto flusso” (arteriose, artero-venose). Di solito si manifestano in modo sporadico e unifocale, in meno dell’1% dei casi sono localizzati in modo multifocale.

Malformazione capillare: nei neonati si osserva spesso una colorazione rossastra del collo o delle palpebre superiori e della fronte (Fig. 5). Conosciuto anche come “morso della cicogna” o “bacio dell’angelo” tra la popolazione, si tratta di un nevo flammeus neonatorum che regredisce completamente entro i primi anni di vita. Inoltre, c’è la classica “macchia di vino rosso”, il nevo flammeus, che diventa più scuro nel corso della vita a causa della dilatazione dei capillari. Può essere associata a una malattia sindromica e cooccorrere con altre anomalie vascolari. Per esempio, nella sindrome di Sturge-Weber con malformazione capillare nell’area della prima branca trigeminale o nella sindrome di Klippel-Trenaunay, in cui si verifica una malformazione capillare, linfatica e venosa in un arto insieme a un’ipo- o ipertrofia dell’arto colpito. Se è presente una malformazione arterovenosa, si parla di sindrome di Parks-Weber.

Nel caso di un nevo flammeus che si presenta singolarmente, la terapia laser pulsata può essere eseguita per motivi estetici.

Malformazione linfatica: le malformazioni linfatiche si presentano come un rigonfiamento morbido. La resezione chirurgica è il trattamento di scelta. Se questo non è possibile a causa delle dimensioni o dell’estetica, si può eseguire la scleroterapia con OK432, un agente patogeno attenuato del tipo Streptococcus pyogenes. Purtroppo le recidive sono frequenti. Un nuovo approccio terapeutico è la somministrazione di sildenafil. Purtroppo, il successo non è così completo come con il propranololo per gli emangiomi.

Malformazione arteriosa e arterovenosa: questo tipo di malformazione vascolare si trova principalmente a livello intracerebrale. Se si verificano all’esterno, a volte si possono avvertire delle pulsazioni. Le complicazioni sono frequenti e più gravi. Si verificano dolore (anche di notte), ischemia locale, emorragia spontanea e, nel caso di grandi volumi di shunt, insufficienza cardiaca. A differenza degli emangiomi, mostrano una crescita infiltrativa simile a quella di un tumore maligno. Dal punto di vista terapeutico, si può procedere alla resezione e/o all’embolizzazione attraverso l’arteria inguinale.

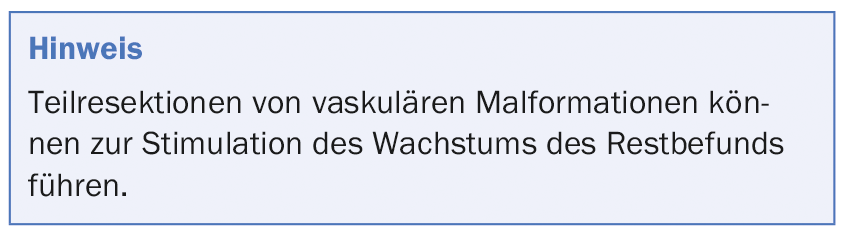

Malformazione venosa: clinicamente, nelle malformazioni venose si riscontra un rigonfiamento morbido, bluastro e comprimibile. Caratteristicamente, i risultati aumentano con lo sforzo, la sospensione della parte del corpo interessata e le docce/bagni caldi. Il dolore aumenta durante il giorno e diminuisce di notte. La tromboflebite dolorosa può essere una complicazione. Le malformazioni venose costituiscono il tipo più comune di malformazione, circa due terzi. La terapia sintomatica può essere effettuata con FANS e compressione (calze compressive di classe II). Se si verifica una trombosi o una tromboflebite, può essere utile una terapia iniettiva s.c. con eparina a basso peso molecolare (100 UI anti-Xa/kgKG/d). La terapia iniettiva con eparina a basso peso molecolare (100 UI anti-Xa/kgKG/d) per circa 20 giorni può essere utile. La resezione chirurgica completa può essere considerata una terapia causale. Se non è possibile eseguire una resezione chirurgica completa, si deve eseguire una scleroterapia percutanea con etossicloruro in schiuma o sclerogel. Ciò può richiedere diverse sedute (Fig. 6).

Ulteriori letture:

- Emangiomi nei neonati e nei bambini piccoli. Linea guida della Società tedesca di chirurgia pediatrica, della Società tedesca di medicina pediatrica e dell’adolescenza, della Società tedesca di dermatologia, del Gruppo di lavoro per la dermatologia pediatrica e della Società tedesca di chirurgia orale e maxillo-facciale. Registro delle linee guida AWMF n. 006/100, al 02/2015.

- Schupp CJ, et al.: Terapia con propranololo in 55 bambini con emangioma infantile: dosaggio, durata, effetti avversi ed esito. Dermatologia pediatrica 2011; 28(6): 640-644.

- Léauté-Labrèze C, et al: Propranololo per gli emangiomi gravi dell’infanzia. N Engl J Med 2008; 358 (24): 2649-2651.

- Marqueling AL, et al: Propranololo ed emangiomi infantili quattro anni dopo: una revisione sistematica. Dermatologia pediatrica 2013; 30(2): 182-191.

- Hogeling M, et al: Uno studio controllato randomizzato sul propranololo per gli emangiomi infantili. Pediatria 2011; 128(2): 259-266.

- Leaure-Labreze C, et al: Emangiomi infantili: la rivoluzione dei beta-bloccanti. Rev Prat 2014; 64(10): 1421-1428.

- Chan H, et al: RCT del gel di timololo maleato per gli emangiomi infantili superficiali nei bambini da 5 a 24 settimane. Pediatria 2013; 131(6): 1739-1747.