Sono disponibili diversi approcci terapeutici per ridurre efficacemente il rischio di fratture osteoporotiche. In questo contesto, un’opzione terapeutica raccomandata dall’Associazione Svizzera contro l’Osteoporosi (SVGO/ASCO) nei casi di rischio di frattura molto elevato [1] si caratterizza non solo per il suo duplice meccanismo d’azione [2], ma anche per la sua emozionante storia di scoperta.

In Svizzera, circa 400.000 persone, soprattutto donne, sono colpite dall’insidiosa malattia ossea dell’osteoporosi, caratterizzata dalla perdita di sostanza ossea e dall’aumento della fragilità ossea [3]. Ad esempio, una donna su tre di età superiore ai 50 anni subisce una frattura legata all’osteoporosi, che spesso ha conseguenze drastiche dal punto di vista sanitario, sociale e finanziario [3, 4]. Inoltre, il rischio di una successiva frattura raddoppia con il verificarsi di una prima frattura ed è particolarmente elevato subito dopo [5].

L’anticorpo Romosozumab contro la sclerostina è raccomandato per un rischio di frattura molto elevato.

Se il rischio di frattura è molto elevato a causa di una frattura recente o di altri fattori di rischio, come una bassa densità minerale ossea (BMD), l’Associazione Svizzera contro l’Osteoporosi (SVGO/ASCO) raccomanda, tra l’altro, un anno di trattamento con romosozumab (EVENITY®) seguito da una terapia antiriassorbitiva [1]. L’anticorpo monoclonale è stato approvato dal luglio 2020 per il trattamento dell’osteoporosi grave nelle donne in postmenopausa ad alto rischio di frattura [2, 6]. La sua efficacia è stata dimostrata, tra l’altro, nello studio cardine di fase III ARCH, in cui il trattamento di un anno con romosozumab seguito dall’antiriassorbente alendronato ha ridotto il rischio di fratture in misura significativamente maggiore rispetto alla monoterapia con alendronato [7].

Vuole saperne di più sullo studio pivotal ARCH?

Clicchi qui

qui

per un riassunto dello studio o guardi il video qui sotto!

Doppio meccanismo d’azione unico nel suo genere

La buona efficacia di Romosozumab è dovuta al suo esclusivo doppio meccanismo d’azione: l’anticorpo monoclonale promuove principalmente la formazione ossea, ma allo stesso tempo contrasta il riassorbimento osseo legandosi alla glicoproteina sclerostina [2]. Quest’ultimo inibisce la formazione ossea da parte degli osteoblasti attraverso l’inibizione della via di segnalazione canonica Wnt e promuove il riassorbimento osseo attraverso la stimolazione della produzione del recettore attivatore del fattore nucleare kappa-β-ligando (RANKL). Se la sclerostina viene inibita da romosozumab, la formazione ossea da parte degli osteoblasti aumenta e il riassorbimento osseo diminuisce allo stesso tempo [8]. Questo aumenta la massa ossea trabecolare e corticale e migliora la struttura e la resistenza ossea. Questo riduce il rischio complessivo di fratture [2].

Sviluppo di Romosozumab basato sulla casualità genetica

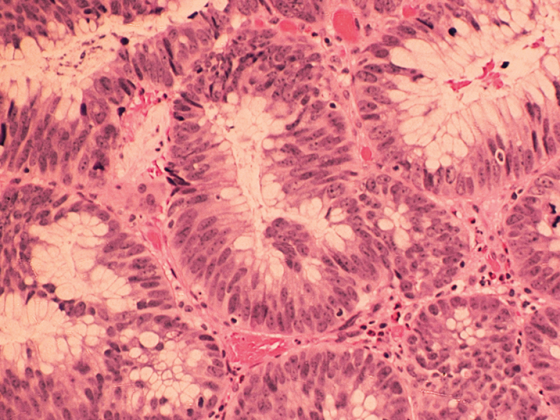

Come è avvenuta la scoperta dell’anticorpo monoclonale (Figura 1)? Lo sviluppo di Romosozumab è iniziato nel 1958 con la prima descrizione della rara displasia scheletrica ereditaria con osteosclerosi, caratterizzata da una crescita ossea eccessiva, in particolare nel cranio e nella mandibola. La malattia, che colpisce meno di 100 persone in tutto il mondo, è stata chiamata sclerosteosi dal 1967 [9, 10]. Le cause del suo sviluppo sono state identificate nel 2001: Le mutazioni nel gene SOST portano a una perdita di sclerostina, che è associata a un disturbo dell’omeostasi ossea. Di conseguenza, le ossa delle persone con sclerosteosi sono più spesse e più forti, rendendole potenzialmente meno soggette a fratture [11].

Dallo screening degli anticorpi alla clinica attraverso lo spazio

Questa scoperta ha motivato le aziende UCB e Amgen a sviluppare un farmaco per le malattie caratterizzate da una bassa massa ossea. Nel 2006, ad esempio, è stato effettuato uno screening di migliaia di anticorpi, in cui romosozumab è stato identificato come il miglior candidato possibile per il legame specifico e l’inibizione della sclerostina [2]. Durante la fase di sperimentazione clinica, l’efficacia di romosozumab è stata persino testata nello spazio nel 2011, in collaborazione con la NASA. Lì, la mancanza di gravità può portare a una perdita di massa ossea negli astronauti. Nel corso dell’esperimento, i topi hanno ricevuto un’iniezione di una versione dell’anticorpo sclerostina o un placebo e sono stati poi inviati nello spazio per quindici giorni. Tornati sulla terra, i topi iniettati con l’anticorpo sclerostina hanno mostrato una formazione ossea più forte e una migliore struttura e resistenza ossea rispetto ai topi iniettati con placebo [12].

In seguito a questi risultati promettenti, romosozumab ha dimostrato l’efficacia clinica prima negli studi di fase I e II e poi in un programma globale di studi di fase III che ha coinvolto più di 11.000 pazienti. Nel 2020, romosozumab è stato finalmente approvato come prima opzione di trattamento di questo tipo per l’osteoporosi grave nelle donne in postmenopausa [2, 6].

Figura 1: Storia dello sviluppo di romosozumab [2, 7, 9-11].

Conclusione

Lo sviluppo di romosozumab come opzione terapeutica efficace per il trattamento dell’osteoporosi grave nelle donne in postmenopausa ha una storia di oltre 60 anni [2, 10]. Grazie alla scoperta delle cause genetiche della rara malattia ereditaria sclerosteosi, è stato possibile sviluppare l’anticorpo sclerostina. In seguito, ha dimostrato la sua efficacia non solo in un programma di sperimentazione clinica completa, ma anche in un esperimento nello spazio [7, 11, 12]. L’uso di romosozumab seguito da bifosfonati o denosumab è stato raccomandato da SVGO/ASCO dal 2020 nei casi di rischio di frattura molto elevato e ha dimostrato di aiutare a prevenire il verificarsi di fratture [1, 7].

Questo testo è stato realizzato con il sostegno finanziario di UCB Pharma AG.

Brevi informazioni tecniche su Evenity®

Letteratura

CH-P-RM-OP-2100032

Contributo online dal 18.10.2021