Non tutti i pazienti che si recano dal medico con gonfiori delle grandi ghiandole salivari soffrono di un’infiammazione virale o batterica. La causa di un gonfiore può anche essere un calcolo salivare. Questo deve essere riconosciuto e diagnosticato precocemente, in modo che il paziente possa ricevere la terapia giusta in modo rapido e adeguato. Il sintomo principale della malattia da calcoli salivari è sempre un aumento del gonfiore della ghiandola colpita e un disagio quando si mangia.

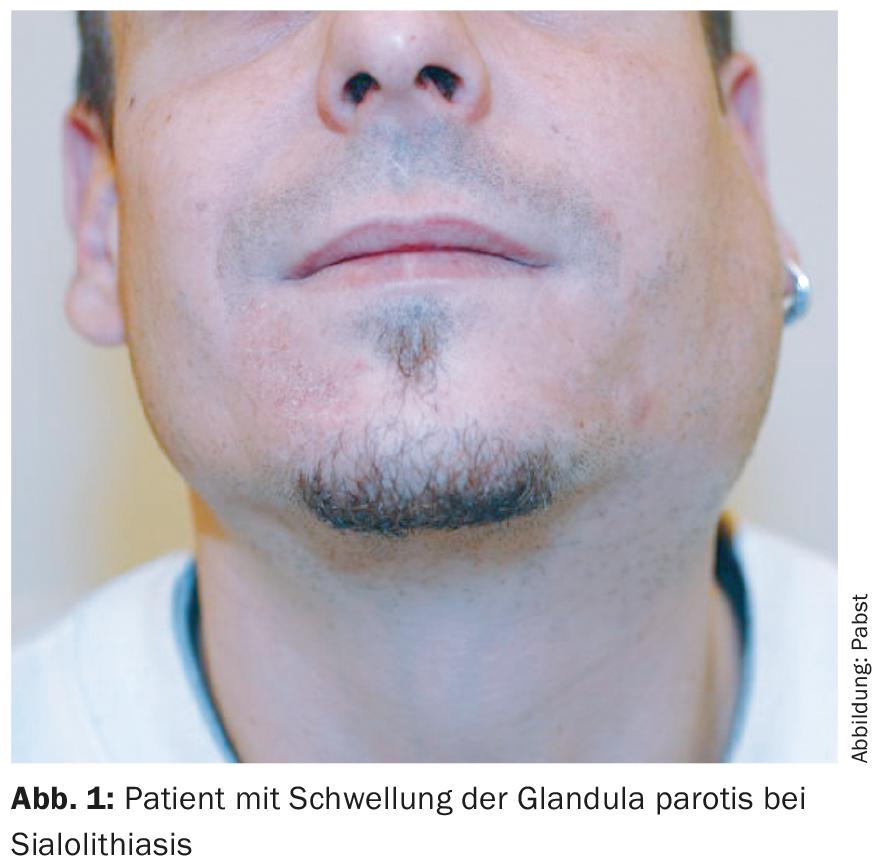

I pazienti con gonfiore delle ghiandole salivari principali vengono spesso in studio (Fig. 1) . In molti casi, si presume che la causa sia un’infiammazione virale o batterica, seguita da una terapia antiflogistica o antibiotica. Tuttavia, la causa effettiva rimane spesso poco chiara.

Le stenosi dei dotti salivari o la sialolitiasi vengono spesso diagnosticate solo dopo diversi episodi di gonfiore non chiaro delle ghiandole salivari; se il gonfiore delle ghiandole salivari persiste solo per un breve periodo, le dichiarazioni del paziente sono considerate discutibilmente credibili, perché il reperto non è più visibile quando il paziente si presenta dal medico. Per questo motivo, è importante conoscere la diagnosi e i sintomi dei calcoli salivari, al fine di guidare rapidamente e adeguatamente il paziente verso la giusta terapia.

Cosa sono i calcoli salivari e come si formano?

I calcoli salivari sono la causa più comune di infiammazione delle ghiandole salivari [3]. I calcoli di 2 mm – 2 cm sono costituiti da fosfato e carbonato di calcio e si trovano soprattutto nell’ilo ghiandolare della ghiandola interessata. Nel 70% dei casi, è colpita la ghiandola sottomandibolare, nel 30% circa la ghiandola parotide. Come si formino esattamente i calcoli salivari non è ancora chiaro a questo punto. Tuttavia, si presume che forse, in seguito a piccole infiammazioni nella ghiandola, si formino piccole stenosi o depressioni corrispondenti nel sistema dei dotti, in cui si deposita la materia sospesa della saliva. Questo spiegherebbe anche perché la ghiandola sottomandibolare è più frequentemente colpita rispetto alla parotide, in quanto il dotto ghiandolare (dotto di Warthon) è ascendente qui e la saliva ha una viscosità maggiore.

I calcoli salivari possono essere riscontrati in circa l’1% della popolazione, ma di solito passano inosservati fino alla comparsa di disturbi durante il pasto. Finora non è stato possibile dimostrare una correlazione con i calcoli renali o uno sviluppo attraverso il consumo di acqua calcarea.

Anamnesi ed esame clinico

Nell’anamnesi, il paziente riferisce un rapido gonfiore della ghiandola corrispondente, che spesso regredisce da solo dopo minuti o ore. Quando un dotto della ghiandola è bloccato da un calcolo salivare, la saliva risale nella ghiandola. La ghiandola colpita si gonfia, soprattutto quando si mangiano o si salivano sostanze, e il dolore dovuto al gonfiore della ghiandola aumenta perché viene prodotta più saliva. Se la congestione delle ghiandole salivari persiste a lungo, può verificarsi una superinfezione batterica, che è estremamente dolorosa. Di conseguenza, possono insorgere ulteriori complicazioni, come ascessi o l’impossibilità di mangiare. Possono verificarsi febbre o arrossamento della pelle, eventualmente anche fistole dopo l’enorale o attraverso la pelle dopo un ascesso.

I disturbi sono spesso confusi con i sintomi dell’artrosi dell’articolazione temporo-mandibolare o con gli orecchioni. La prima fase dell’esame viene effettuata dall’otorinolaringoiatra mediante un esame clinico. La palpazione del pavimento della bocca o della guancia e, a seconda della posizione e delle dimensioni del calcolo, il calcolo può spesso essere rilevato dalla palpazione bimanuale. Allo stesso tempo, la ghiandola colpita viene lisciata bimanualmente; la caruncola del rispettivo dotto escretore può essere utilizzata per valutare se un blocco totale senza salivazione o una secrezione ispessita, eventualmente purulenta, è esprimibile come segno di infezione.

Imaging diagnostico

I calcoli sottomandibolari sono più spesso radiopachi rispetto a quelli parotidei, perché hanno un contenuto di calcio più elevato. Il rilevamento di questi calcoli può essere ottimizzato dalle impostazioni intraorali rispetto alle impostazioni extraorali standardizzate nelle radiografie. Tuttavia, le concrezioni vengono spesso scambiate per calcificazioni o esostosi del tessuto, soprattutto nelle radiografie convenzionali. La tomografia computerizzata può aggirare alcuni di questi svantaggi, ma anche in questo caso, ovviamente, alcuni calcoli non sono radiopachi.

La sialografia con risonanza magnetica, in cui la saliva può essere utilizzata come mezzo di contrasto naturale mediante un’abile selezione dei parametri di esame, mostra anche concrezioni multiple nella ghiandola e nel dotto escretore con una buona risoluzione. Lo svantaggio di questo metodo è la scarsa disponibilità dell’esame, molto costoso.

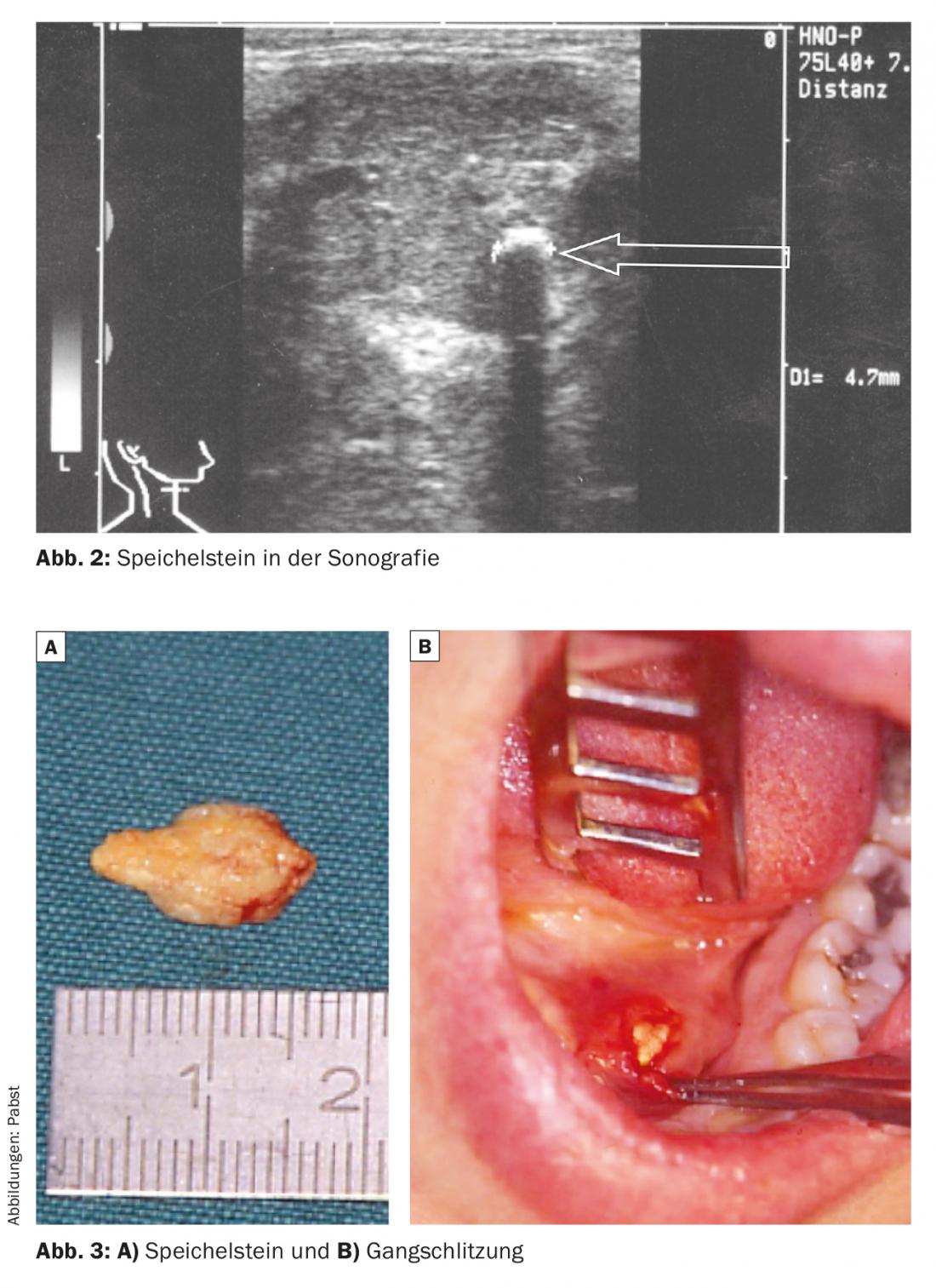

È stato dimostrato che la sonografia è il metodo di scelta per la sialolitiasi [2,3,5]. Si tratta di un metodo di esame non invasivo, facilmente disponibile, a basso costo e poco oneroso per il paziente. Tuttavia, l’ecografia richiede una certa esperienza da parte dell’esaminatore e questo è il suo più grande svantaggio. D’altra parte, mostra un’elevata sensibilità e consente un’esatta localizzazione topografica della pietra in relazione alle strutture anatomiche vicine. Le concrezioni tra 1 e 2 mm possono di solito essere trovate indipendentemente dal contenuto di calcio, grazie alle testine a ultrasuoni tra 7,5 e 13 MHz, oggi frequentemente utilizzate. Inoltre, una congestione duttale dorsale indica una stenosi nel sistema duttale (Fig. 2).

Trattamento conservativo dei calcoli salivari

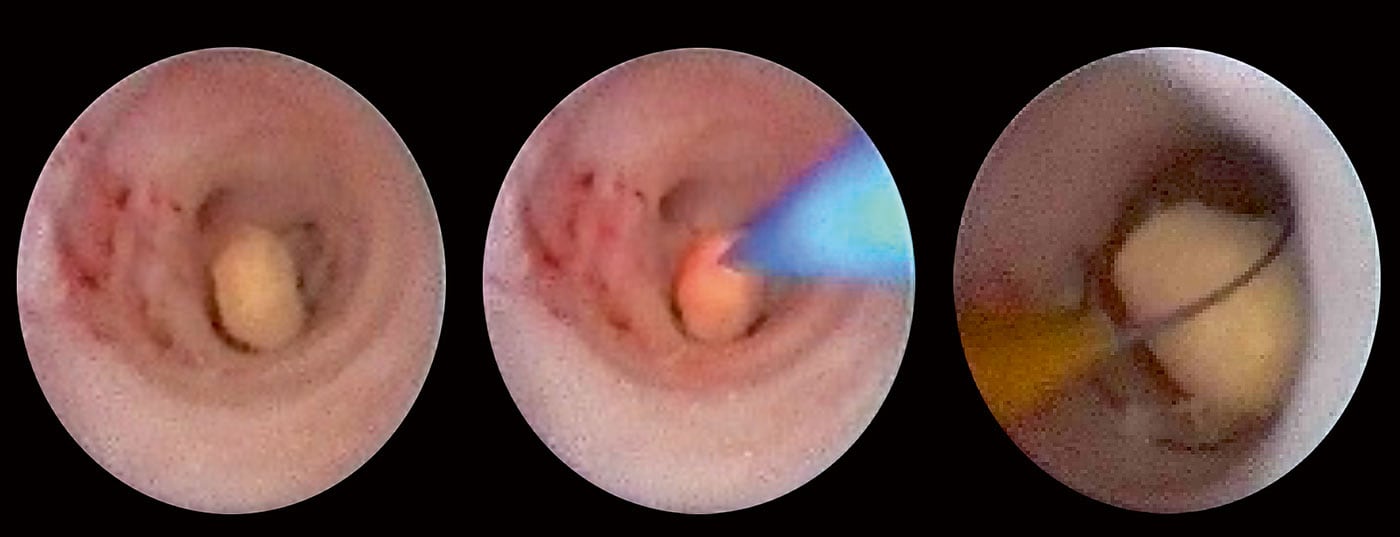

Se si verifica una congestione ghiandolare a causa dell’ostruzione del dotto, si può somministrare un trattamento antiflogistico e un massaggio sialogogo e ghiandolare per due o tre giorni. A volte anche una sonda del dotto salivare porta sollievo. Se il calcolo si trova vicino all’ingresso, soprattutto nel dotto di Warthon, si può eseguire un taglio del dotto salivare come terapia di prima linea. (Fig. 3). Se i parametri dell’infezione aumentano dopo due giorni e la congestione dei dotti continua, è necessario iniziare una terapia antibiotica, altrimenti c’è il rischio che l’infiammazione si diffonda.

Trattamento con onde d’urto, sialendoscopia o rimozione della ghiandola salivare

Se la concrezione si trova nell’area dell’ilo ghiandolare o nella ghiandola stessa o nel sistema duttale prossimale, si possono prendere in considerazione tre forme di terapia.

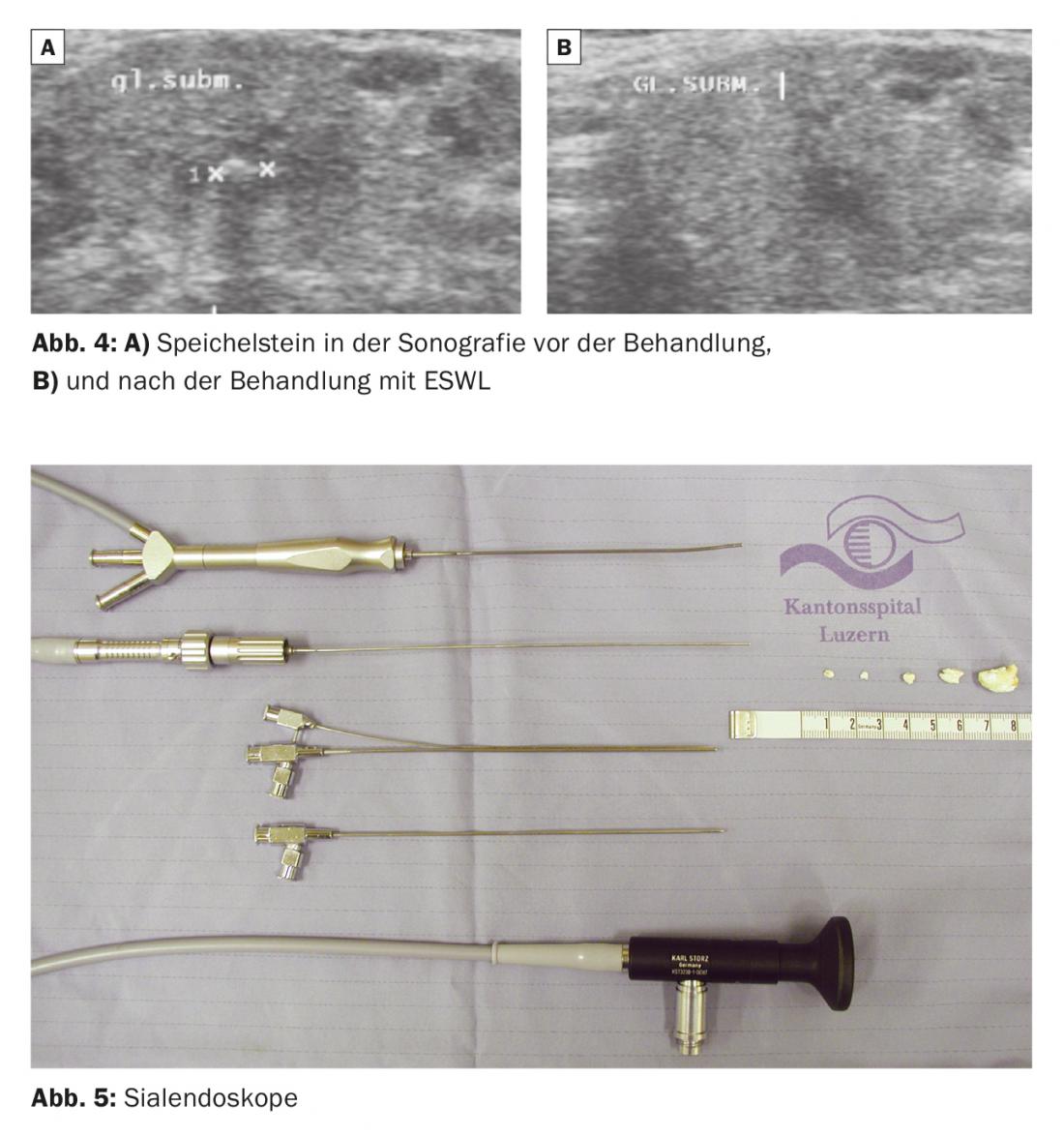

- Litotrissia extracorporea a onde d’urto (ESWL): in analogia al trattamento dei calcoli renali, un trattamento a onde d’urto viene eseguito sui calcoli diagnosticati dagli ultrasuoni nel paziente [5]. Si tratta di una procedura ambulatoriale delicata e poco dolorosa, che di solito viene eseguita tre volte a intervalli mensili. L’ESWL può essere utilizzata solo nella fase senza infiammazione. Il tasso di successo è compreso tra il 60 e il 70% a seconda delle dimensioni, della composizione, della posizione e della ghiandola salivare (Fig. 4) [2]. Poiché l’ESWL è una forma di terapia non invasiva, viene preferita alle procedure chirurgiche, quando possibile.

- Sialendoscopia (rimozione endoscopica dei calcoli salivari per via transduttiva): Si tratta di un’operazione minimamente invasiva, in cui la procedura viene eseguita per via transduttiva con un endoscopio di 1-2 mm (Fig. 5) [1–5]. I calcoli intraglandolari possono essere frantumati (ad esempio con il laser) e i frammenti di pietra possono essere rimossi mediante ganci, inserimento di cestelli o rebbi (Fig. 6). Il vantaggio di questo metodo chirurgico è che si tratta di una procedura chirurgica a basso rischio, senza mettere in pericolo il nervo facciale, e di solito può essere eseguita in regime ambulatoriale. Il tasso di successo è di circa l’80%.

- Rimozione della ghiandola salivare: la ghiandola sottomandibolare o parti della ghiandola parotidea possono essere rimosse chirurgicamente. Tuttavia, esiste un rischio di danno al nervo facciale che, a seconda della letteratura, è compreso tra il 7 e il 17% [5]. Fortunatamente, questa forma di terapia può essere considerata l’ultima ratio, che oggi deve essere eseguita solo in pochi casi.

Conclusione per la pratica

Prima di tutto, è importante conoscere e diagnosticare una condizione di calcoli salivari. In questo caso, il sintomo principale è sempre un aumento del gonfiore della ghiandola colpita e il disagio quando si mangia. Oltre all’anamnesi e all’esame clinico, l’ecografia è il metodo più adatto per fare una diagnosi. Nelle mani di un esaminatore esperto, l’ecografia mostra un’elevata sensibilità per i calcoli salivari. Dopo gli approcci terapeutici conservativi che utilizzano la sialogoga e il massaggio ghiandolare, la terapia chirurgica più semplice per i calcoli vicino all’ingresso rimane il taglio del dotto salivare. L’asportazione della ghiandola, con i suoi rischi non trascurabili per il nervo facciale, è stata sostituita terapeuticamente da nuovi metodi di trattamento più delicati, in particolare la litotrissia extracorporea a onde d’urto e la sialendoscopia, che possono essere eseguite sia a livello diagnostico che interventistico.

Seconda ristampa per gentile concessione della rivista “Dimensioni”.

Letteratura:

- Geisthoff U: Gangendoscopia salivare. HNO 2008; 56: 105-107.

- Zenk J, et al: [The significance of extracorporeal shock wave lithotripsy in sialolithiasis therapy]. HNO 2013; 61: 306-311.

- Koch M, Zenk J, Iro H: La gangendoscopia salivare nella diagnosi e nella terapia delle malattie ostruttive delle ghiandole salivari. HNO 2008; 56: 139-144.

- Marchal F, Dulguerov P: Gestione della sialolitiasi: lo stato dell’arte. Arch Laryngo-Rhino-Otol Head Neck Surg 2003; 129: 951-956.

- Pabst G, Reimers M: Litotrissia extracorporea a onde d’urto (EWSL) e sialendoscopia. Il concetto di trattamento di Lucerna per la sialolitiasi. Switzerland Med Forum 2004: Suppl 16, 119-121.

PRATICA GP 2015; 10(6): 26-30