Le attuali evidenze sulle differenze di genere nella terapia valvolare interventistica mostrano che il percorso del paziente con stenosi valvolare aortica richiede una consapevolezza per quanto riguarda la sintomatologia, la diagnosi, la selezione della protesi e la gestione a vita nelle donne. Inoltre, i predittori e le soglie specifiche del sesso sembrano essere rilevanti per la mortalità, soprattutto nella terapia interventistica per il rigurgito tricuspidale.

“Il cuore delle donne batte in modo diverso” è noto da oltre un decennio di ricerca sulla salute cardiovascolare. Oggi è indiscusso che esistono differenze biologiche, socio-economiche e socio-culturali tra i sessi ed è anche noto che queste differenze possono avere un impatto significativo sul decorso della malattia, sulla terapia e sulla prognosi. Una buona mole di dati sulle differenze di genere esiste già nell’area della malattia coronarica e dell’insufficienza cardiaca ed è anche promossa e prioritaria a livello centrale nell’ambito della ricerca sanitaria (ad esempio, Ministero Federale della Salute).

Ma che dire della terapia valvolare interventistica? Esistono differenze significative e, in caso affermativo, quali sono i loro effetti e come possono essere compensati? L’obiettivo di questa revisione è quello di riassumere le attuali conoscenze sulle differenze di genere nella terapia interventistica valvolare e di evidenziare le lacune di conoscenza che ancora esistono.

Qual è il denominatore comune delle differenze di genere nelle malattie valvolari?

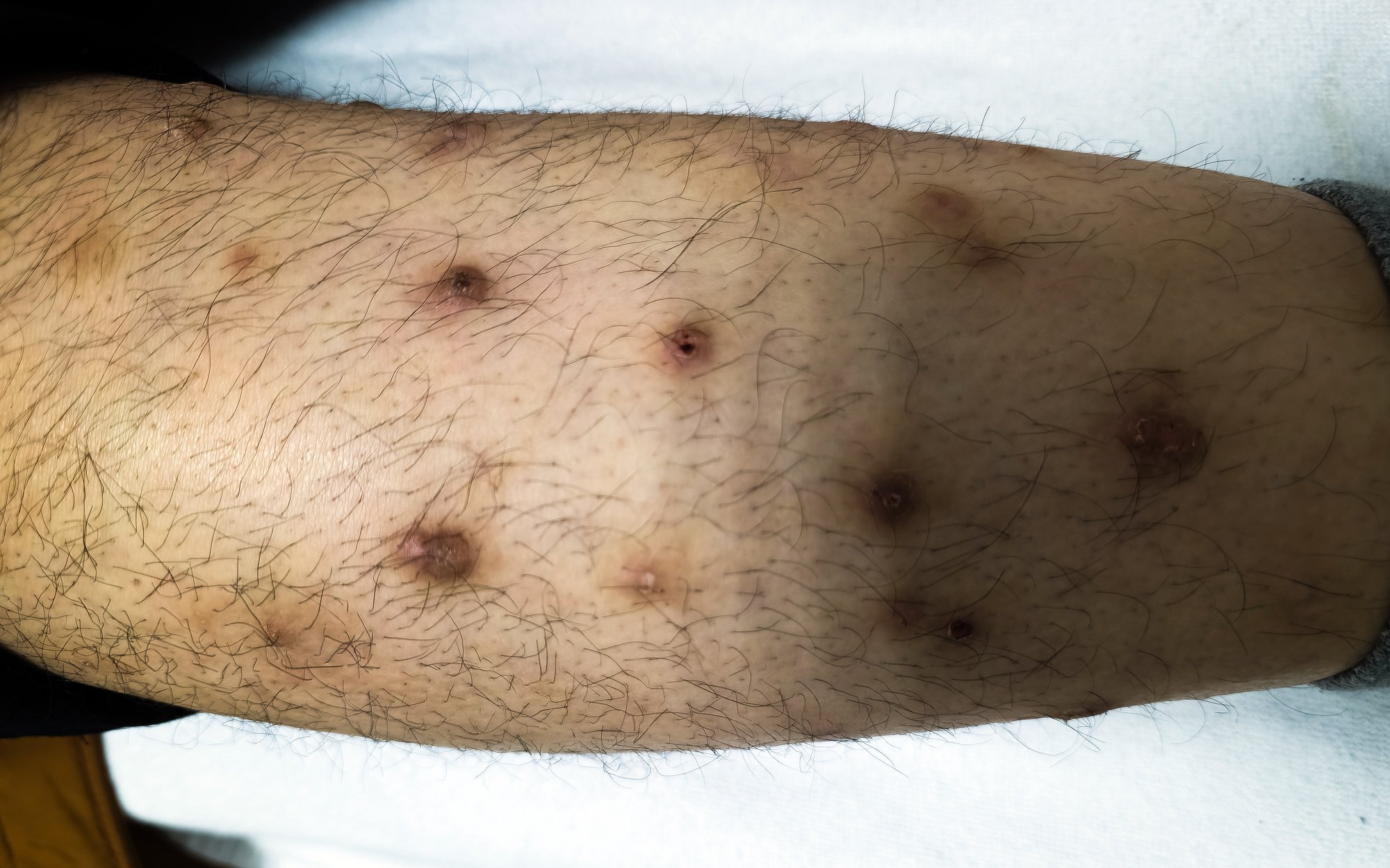

Le malattie valvolari (VHD) sono tra le condizioni più comuni nell’ambito dell’assistenza cardiovascolare, con un’incidenza crescente in linea con il cambiamento demografico, nonché con l’aumento delle opzioni di cura interventistica anche in età avanzata. Le donne con VHD sono state sottorappresentate in molti studi orientativi per una serie di motivi [1]. Questo significa anche che la nostra intera conoscenza della fisiopatologia, della diagnostica, della terapia e degli esiti si basa in gran parte su popolazioni maschili e finora è stata estrapolata ai pazienti di sesso femminile. Un buon esempio di ciò è, ad esempio, l’uso e l’ambito trasferito di parametri come indicatori di trattamento che non sono regolati dalla superficie corporea. Con un’anatomia femminile più piccola, questo significa anche che le donne sono già più sintomatiche al momento della diagnosi (ritardata) e di conseguenza possono anche avere una prognosi peggiore. Anche le componenti psicologiche, le percezioni del ruolo e le norme sociali contribuiscono spesso a ritardare la diagnosi e/o la terapia (Fig. 1) . Ciò è ulteriormente aggravato dal fatto che la maggior parte dei medici nel percorso di cura sono uomini, che tendono ad attribuire i disturbi a volte atipici delle pazienti donne a fattori psicologici. Finora solo il 15% circa dei cardiologi e <5% dei cardiologi interventisti rappresentano le donne, per cui la diagnosi e i percorsi terapeutici sono stati soggetti a un meccanismo di confondimento non (ter)consapevole per decenni.

Stenosi della valvola aortica e terapia interventistica

Sebbene la stenosi aortica (AS) sia la malattia cardiaca valvolare più comune nei Paesi industrializzati [2] nella tarda età adulta, la sua diagnosi è ancora considerata sottostimata, così come le possibili differenze nel decorso e nella prognosi specifiche per genere. In base alle conoscenze attuali, l’incidenza della SA nei pazienti anziani (>75 anni) sembra essere più alta nelle donne che negli uomini [3]. È noto anche che il sesso biologico influenza il rimodellamento cardiaco e la fibrosi nella SA [4] e che le donne possono raggiungere un grado di stenosi equivalente a quello degli uomini con una minore calcificazione valvolare [5] e comunque avere un tasso di progressione più rapido. Come per altre malattie valvolari, le donne sono spesso più sintomatiche al momento della diagnosi. Il successo procedurale della sostituzione interventistica della valvola aortica (TAVI) è lo stesso in entrambi i sessi, ma le donne hanno maggiori probabilità di presentare gravi complicazioni vascolari ed emorragie. Poiché l’anatomia è spesso più piccola e l’aspettativa di vita è più alta rispetto agli uomini, sorgono anche delle sfide per quanto riguarda la scelta della valvola più appropriata (parola chiave: disadattamento della protesi del paziente; perforazioni LV e dell’anulus, ostruzione coronarica). Questo è particolarmente rilevante a lungo termine, quando si pianifica un nuovo intervento valvolare (procedura valvola-in-valvola), per cui la pianificazione della terapia dovrebbe essere effettuata idealmente in anticipo. Tuttavia, la mortalità è significativamente più alta solo nei gruppi di rischio femminili rispetto a quelli maschili (ad esempio, fragilità, ipertensione polmonare, insufficienza cardiaca).

Rigurgito della valvola mitrale e terapia interventistica

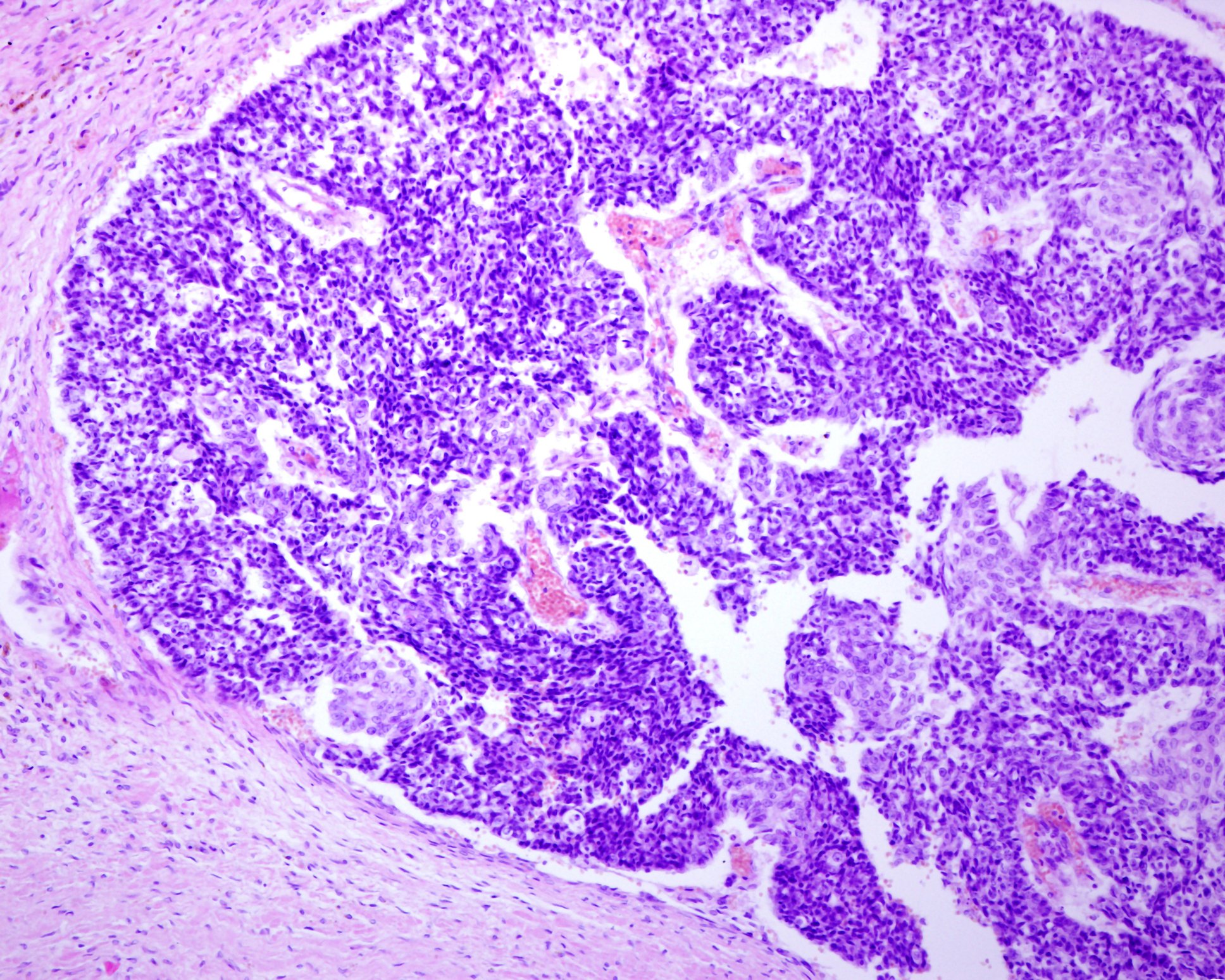

La malattia della valvola mitrale rappresenta circa un quarto della VHD, con il rigurgito mitralico (MI) che è il vitio dominante [2], con un’incidenza crescente oltre i 75 anni. Sia le eziologie reumatiche che quelle non reumatiche della patologia della valvola mitrale sono più comuni nelle donne di tutte le età. Lo stesso vale per il prolasso della valvola mitrale. È stato riscontrato che, rispetto agli uomini, le donne hanno vele più spesse, meno prolasso posteriore e meno morfologia flail [6]. Sembra che le differenze specifiche di genere nella matrice extracellulare siano in prima linea in questo caso, portando più frequentemente alla morfologia mixomatosa e alle patologie associate. Inoltre, le donne hanno maggiori probabilità di sviluppare un MI funzionale o secondario dopo un infarto del miocardio o con una malattia coronarica compromettente, nonché una marcata calcificazione anulare della valvola mitrale con malattia degenerativa. Anche in questo caso, ci sono differenze nella tempistica della terapia e nella prognosi, che possono portare a esiti peggiori nella popolazione femminile se il trattamento viene ritardato.

Per quanto riguarda la situazione dello studio nella procedura transcatetere edge-to-edge (TEER), va detto che solo il 36% dei pazienti nel COAPT e solo il 25% dei pazienti nel MITRA-FR era di sesso femminile, il che solleva dubbi sulla trasferibilità dei risultati dello studio alle donne. Ad esempio, una sottoanalisi dello studio COAPT [7] ha rilevato differenze significative nelle caratteristiche di base: Le donne erano più giovani degli uomini e presentavano meno comorbidità, ma avevano già una qualità di vita e una capacità funzionale ridotte al basale. Sebbene il TEER abbia portato a un miglioramento degli esiti clinici rispetto alla sola terapia farmacologica guidata, indipendentemente dal sesso, l’impatto sui tassi di riospedalizzazione dell’insufficienza cardiaca è stato meno pronunciato nelle donne rispetto agli uomini oltre il primo anno dopo il trattamento. Finora, gli studi non concordano sulle differenze di genere nei miglioramenti clinici, cioè sembrano equivalenti sia per le donne che per gli uomini [8].

Rigurgito tricuspidale e terapia interventistica

Equivalente alla valvola mitrale, questo vitio atrioventricolare (AV) può anche essere suddiviso in eziologia primaria e secondaria. Il rigurgito tricuspidale primario (TI) comprende una serie di anomalie congenite e genetiche (ad esempio, l’anomalia di Ebstein, la displasia tricuspidale e la degenerazione mixomatosa con conseguente prolasso della valvola tricuspide) o malattie valvolari acquisite (ad esempio, endocardite, coinvolgimento reumatico). La TI secondaria è di solito il risultato di una dilatazione del ventricolo destro o di una coaptazione incompleta dei lembi (tethering/ tenting). Fondamentalmente, la variazione anatomica delle morfologie della valvola tricuspide è più pronunciata rispetto alle altre valvole e quindi la distribuzione del sesso è difficile da mappare. Tuttavia, alcune eziologie specifiche, tra cui la TI congenita, l’endocardite destra, il cuore carcinoide e la TI legata al pacemaker, sono più comuni negli uomini [1]. Le donne, invece, sembrano avere una maggiore prevalenza di rigurgito tricuspidale rilevante [9], che è anche più rapidamente progressivo dopo la diagnosi iniziale rispetto agli uomini. In questo caso, la fibrillazione atriale sembra essere un fattore di rischio indipendente. Una possibile spiegazione potrebbe risiedere nell’anatomia dell’anello, che è più elastico negli uomini perché è incorporato più miocardio. Inoltre, è più probabile che la TI sia associata alla viziatura del lato sinistro nei pazienti di sesso femminile, mentre la disfunzione LV sembra essere un fattore causale più frequente negli uomini.

Poiché l’esito della TI secondaria è fortemente legato alla cardiopatia sinistra, questo spiega la mortalità per tutte le cause più elevata e indipendente dal sesso in questa popolazione. Di conseguenza, si presume che la maggior parte dei pazienti con TI rilevante siano ad alto rischio chirurgico e raramente si sottopongono a un intervento chirurgico per la TI isolata, quindi la necessità di un intervento transcatetere sulla valvola tricuspide (TTVI) è diventata sempre più importante negli ultimi anni. Trattandosi di una procedura interventistica relativamente giovane, i risultati a lungo termine sono ancora da vedere. Tuttavia, i primi risultati dimostrano un successo indipendente dal sesso dopo la TTVI in termini di sopravvivenza, ospedalizzazione, stato funzionale e riduzione del TI nel primo anno, nonché un vantaggio di sopravvivenza rispetto alla sola terapia farmacologica sia nelle donne che negli uomini [10]. Questo si riflette anche nei risultati attuali a 2 anni, dove, nonostante le differenze eziologiche, donne e uomini mostrano tassi di sopravvivenza uguali dopo la TTVI. È interessante notare, tuttavia, che i predittori di mortalità sembrano essere specifici per il sesso, e in particolare la funzione ventricolare destra e l’accoppiamento arteria polmonare ventricolare destra (TAPSE/mPAP) sembrano essere rilevanti per la mortalità delle donne [11].

Conclusione

A causa del cambiamento demografico, la percentuale di malattie cardiache valvolari che richiedono un trattamento continuerà ad aumentare nei prossimi anni e quindi anche la percentuale di donne colpite, soprattutto perché hanno un’aspettativa di vita più lunga. Le terapie interventistiche sono in aumento e offrono opzioni di trattamento anche per i pazienti che non possono più essere operati. Una considerazione e un’analisi dei percorsi dei pazienti, delle opzioni terapeutiche, dei tempi e dell’influenza sulla prognosi in funzione del sesso saranno essenziali in futuro, per poter offrire la migliore terapia possibile. Per raggiungere questo obiettivo, la percentuale di donne negli studi clinici deve essere aumentata in modo significativo e la consapevolezza della prevalenza e dei sintomi nel contesto clinico deve essere aumentata in modo sostenibile. L’integrazione nella formazione medica continua è una parte intrinseca di tutto questo.

Messaggi da portare a casa

- Il percorso del paziente con stenosi della valvola aortica richiede una sensibilizzazione sulla sintomatologia, sulla diagnosi, sulla selezione della protesi e sulla

Gestione del tempo di vita nelle donne. - I parametri adattati alla taglia o al sesso possono evitare una diagnosi troppo tardiva, mentre affermazioni valide sulla trasferibilità/esito specifico per il sesso richiedono una maggiore inclusione delle donne negli studi randomizzati.

- I predittori e le soglie specifiche per genere sembrano essere rilevanti per la mortalità, soprattutto nella terapia interventistica del rigurgito tricuspidale.

Letteratura:

- DesJardin JT, Chikwe J, Hahn RT, et al: Differenze e somiglianze di sesso nella cardiopatia valvolare. Circ Res 2022 Feb 18; 130(4): 455-473.

- Nkomo VT, Gardin JM, Skelton TN, et al: Burden of valvular heart diseases: a population-based study, Lancet 368 (2006), 1005-1011.

- Toyofuku M, Taniguchi T, Morimoto T, et al: Differenze di sesso nella stenosi aortica grave – presentazione clinica e mortalità, Circ J 81 (2017); 1213-1221, 10.1253/circj.CJ-16-1244.

- Treibel TA, Kozor R, Fontana M, et al: Sex dimorphism in the myocardial response to aortic stenosis, JACC Cardiovasc. Imaging 11 (2018): 962-973.

- Aggarwal SR, Clavel MA, Messika-Zeitoun D, et al: Differenze di sesso nella calcificazione della valvola aortica misurata dalla tomografia computerizzata multidetettore nella stenosi aortica, Circ Cardiovasc. Imaging 6 (2013): 40-47.

- Avierinos JF, Inamo J, Grigioni F, et al: Differenze di sesso nella morfologia e negli esiti del prolasso della valvola mitrale. Ann Intern Med. 2008; 149: 787-795.

- Kosmidou I, Lindenfeld J, Abraham WT, et al: Esiti sesso-specifici della riparazione transcatetere della valvola mitrale e della terapia medica per il rigurgito mitralico nell’insufficienza cardiaca. JACC Heart Fail 2021 Sep; 9(9): 674-683.

- Park SD, Orban M, Karam N, et al.: Investigatori EuroSMR. Caratteristiche cliniche ed esiti legati al sesso dei pazienti sottoposti a riparazione transcatetere Edge-to-Edge per il rigurgito mitralico secondario. JACC Cardiovasc Interv 2021 Apr 26; 14(8): 819-827.

- Singh JP, Evans JC, Levy D, et al: Prevalenza e determinanti clinici del rigurgito mitralico, tricuspidale e aortico (Framingham Heart Study). Am J Cardiol 1999; 83: 897-902.

- Scotti A, Coisne A, Taramasso M, et al: Caratteristiche legate al sesso ed esiti a breve termine dei pazienti sottoposti a intervento transcatetere della valvola tricuspide per il rigurgito tricuspidale. Eur Heart J 2023 Mar 7; 44(10): 822-832.

- Fortmeier V, Lachmann M, Körber MI, et al: Differenze legate al sesso nelle caratteristiche cliniche e nella previsione dell’esito tra i pazienti sottoposti a intervento transcatetere della valvola tricuspide. JACC Cardiovasc Interv 2023 Apr 24; 16(8): 909-923.

CARDIOVASC 2023; 22(3): 10-12