La deglutizione è un processo sensomotorio con componenti volontarie e riflesse. Oltre alle malattie neurologiche e muscolari, i disturbi della deglutizione possono essere causati da alterazioni tumorali o chirurgiche nella zona della testa e del collo, nell’esofago o nello stomaco. Gli esami di imaging visualizzano le strutture e i processi coinvolti. Le fasi terapeutiche possono derivare dai risultati della diagnosi di disfagia.

Negli articoli sulla disfagia, sono stati descritti numerosi cambiamenti locali nel tratto digestivo superiore. Una causa piuttosto rara del disturbo funzionale è un’alterazione del tronco cerebrale con possibile affezione dei nervi cranici responsabili dell’atto della deglutizione. Le lesioni delle vie corticobulbari discendenti verso il tronco encefalico, ad esempio una massa o alterazioni infiammatorie a seguito di un attacco cardiaco, possono causare problemi di deglutizione acuta.

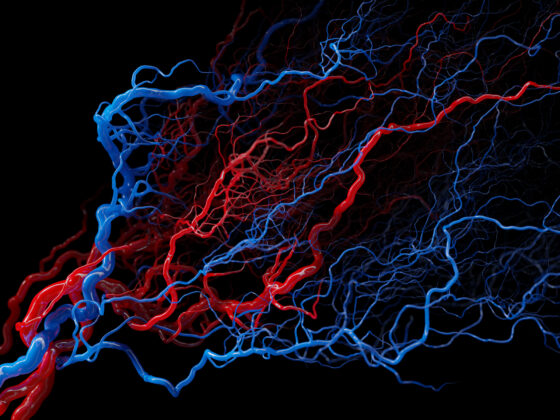

L’atto della deglutizione è un processo complesso che richiede l’interazione precisa di numerosi muscoli, controllati da vari centri e percorsi nervosi. Il successo della deglutizione richiede la chiusura del rinofaringe e la chiusura della laringe da parte dell’epiglottide [1]. Normalmente deglutiamo tra le 600 e le 2000 volte al giorno. Al di fuori dei pasti, deglutisce circa 0,5-1,5 ml di saliva per deglutizione, circa una volta al minuto quando è sveglio. Per un piccolo pasto di 6 minuti abbiamo bisogno di circa 32 sorsi. Durante il sonno profondo non viene prodotta e deglutita quasi nessuna saliva [2]. I nuclei dei cinque nervi cranici (nervo trigemino, nervo facciale, nervo ipoglosso, nervo vago, nervo glossofaringeo), che alimentano i 100 muscoli degli organi coinvolti nella deglutizione (guance, labbra, mascella, lingua, palato molle, faringe, laringe, osso ioide, esofago), si trovano nell’area del tronco cerebrale.

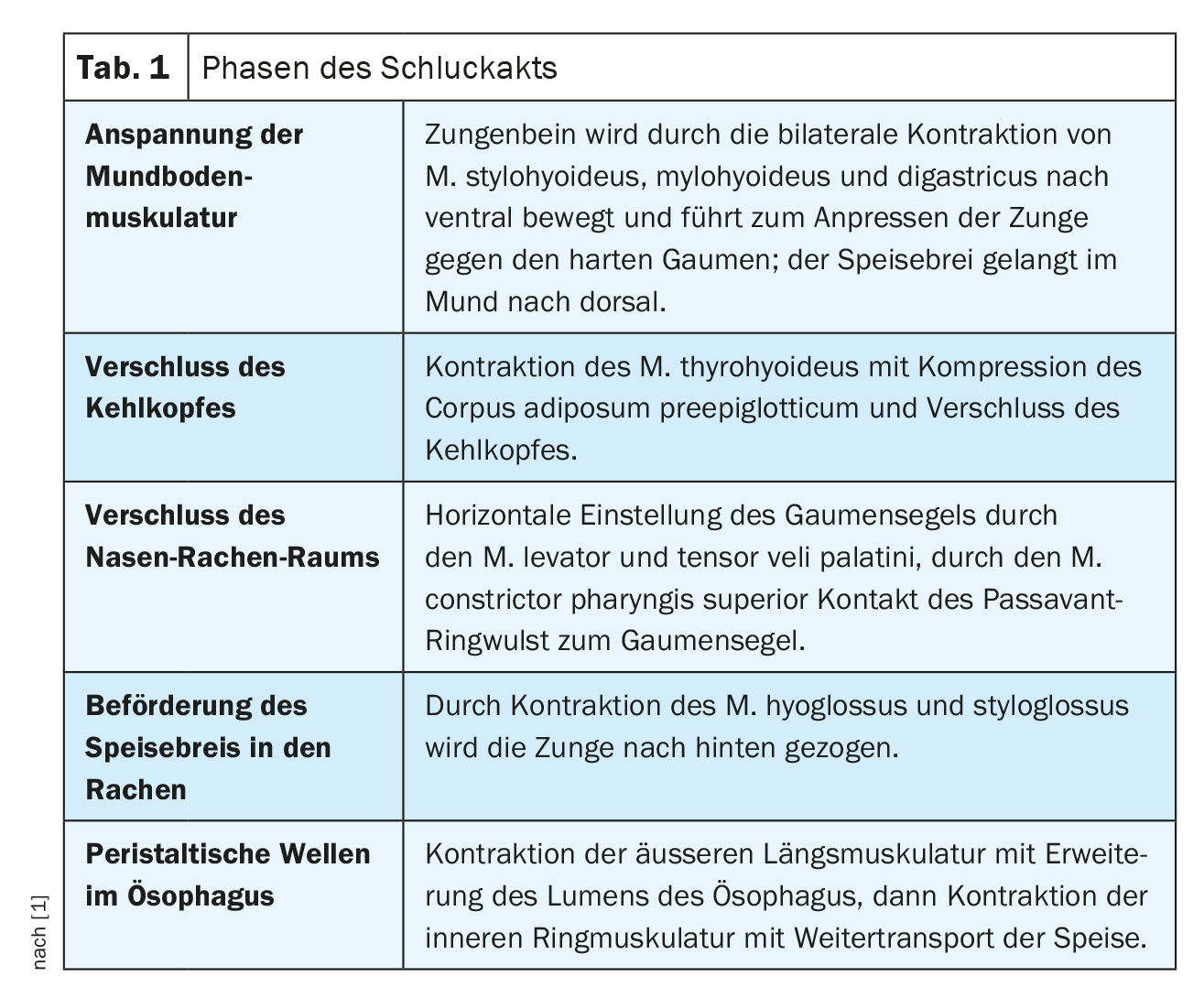

Il processo di deglutizione è illustrato nella Tabella 1.

Il riflesso di deglutizione si attiva quando il cibo entra in contatto con la parete faringea. Le vie afferenti ed efferenti responsabili sono differenziate nella Tabella 2.

Caso di studio

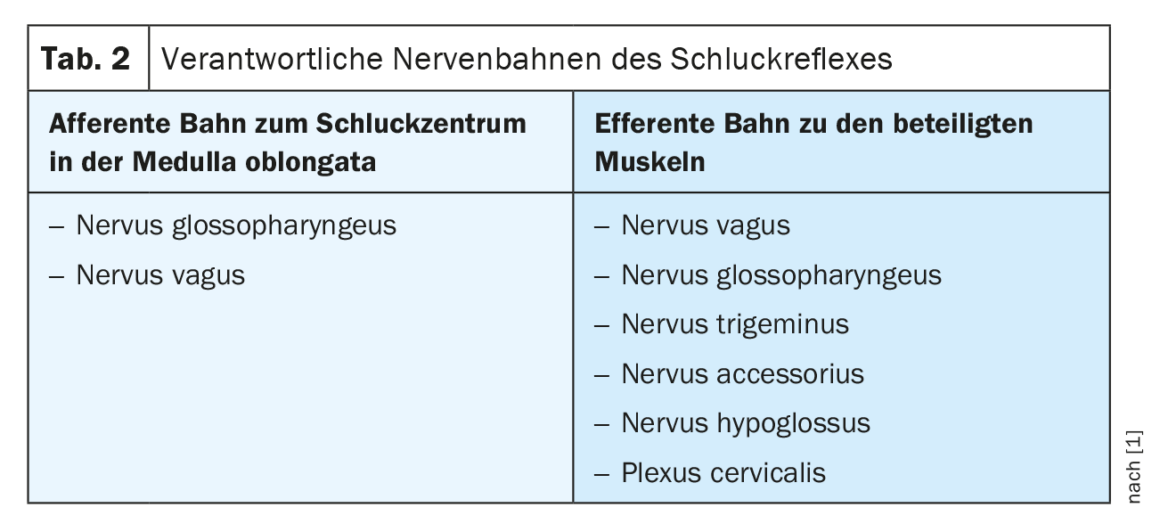

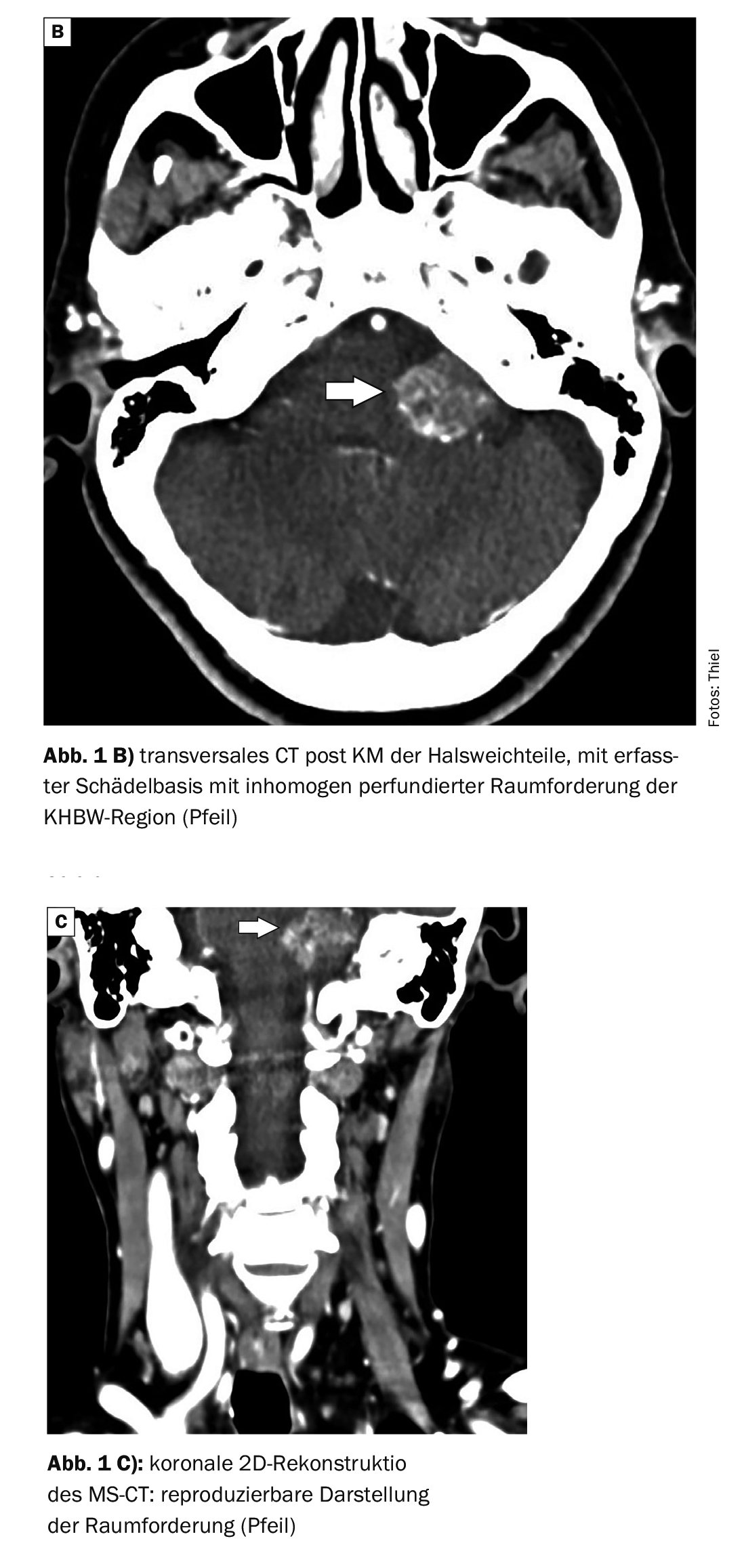

Il caso di studio documenta il processo di diagnostica per immagini in una paziente donna di 76 anni con tosse, sensazione di globus e disfagia all’esame iniziale. L’esame otorinolaringoiatrico non aveva rivelato alcun reperto patologico nella cavità orale e nell’ipofaringe, e l’imaging con contrasto dell’esofago nell’area della colonna vertebrale cervicale non mostrava alcuna patologia rilevante (Fig. 1A). Circa 3 mesi dopo, il paziente è stato sottoposto a una TAC dei tessuti molli del collo (Fig. 1B e C) . Anche in questo caso, i risultati non erano rilevanti. Tuttavia, era evidente un reperto patologico nella regione dell’angolo cerebellopontino (regione CACA) a sinistra. Per ulteriori chiarimenti, è stata eseguita una risonanza magnetica della testa, che ha confermato un grande neuroma acustico degenerato a sinistra, con una parte extrameatale voluminosa e una intrameatale più piccola. Questo ha comportato una notevole impressione del tronco cerebrale. Il fatto che non ci fosse un edema significativo nella regione cerebrale suggeriva una massa a crescita lenta (Fig. 1D e E).

Il neuroma acustico (AKN) è un tumore benigno del sistema nervoso periferico [4]. Rappresentano l’8% di tutti i tumori intracranici. Con una crescita solitamente piuttosto lenta, i sintomi compaiono molto tardi. Se i tumori rimangono piccoli, potrebbero non esserci sintomi di vertigini o perdita dell’udito. Se si nota una perdita uditiva che aumenta lentamente, un test dell’udito può indicare il cambiamento. Tipico è il deterioramento della gamma delle alte frequenze (il canto degli uccelli è meno percepibile). Tuttavia, è possibile anche una perdita improvvisa dell’udito. Si deve quindi considerare anche uno schwannoma intracochleare molto piccolo [6]. L’AKN può anche essere una possibile causa di acufene, oltre a provocare vertigini e oscillazioni accompagnate da nausea e/o nistagmo. In casi molto rari, i neurinomi di grandi dimensioni possono causare un disturbo della circolazione del liquido cerebrospinale con un aumento della pressione, accompagnato da cefalea, rigidità del collo, nausea, vomito e disturbi della vista. Sono state descritte emorragie subaracnoidee causate da una AKN [3]. Nel caso in questione, a parte un disturbo persistente della deglutizione, c’era solo una leggera perdita dell’udito e vertigini occasionali, che in precedenza erano state interpretate come disturbi adatti all’età.

Gli esami di tomografia computerizzata non sono più la procedura di imaging di scelta per la diagnosi dei neuromi acustici. Il contrasto dei tessuti molli è inferiore rispetto alla risonanza magnetica. Le AKN di piccole dimensioni possono sfuggire al rilevamento TC, soprattutto nella diagnostica nativa, mentre le masse più grandi, come in questo caso di studio, possono essere rilevate nelle scansioni con contrasto.

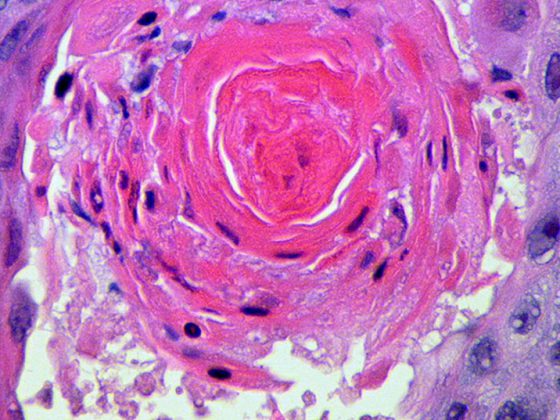

La risonanza magnetica è il gold standard per la diagnostica del neuroma acustico. L’applicazione endovenosa del mezzo di contrasto mostra un chiaro aumento del segnale e spesso le 2 forme istologiche (tipo Antoni A e B) possono essere differenziate dai cambiamenti regressivi del tipo 2 [5,6]. L’estensione totale con le parti extra- e intra-meatali è facilmente valutabile. Se l’AKN ha solo una parte extrameatale (circa il 20% dei casi), la differenziazione da un meningioma può essere problematica.

Il caso di studio dimostra in modo impressionante la differenza di imaging. La risonanza magnetica mostra l’esatta estensione intrameatale del neurinoma e i cambiamenti regressivi all’interno del tumore grazie al maggiore contrasto dei tessuti molli.

Messaggi da portare a casa

- Il neuroma acustico è la massa intracranica benigna più comune.

- La disfagia come sintomo può avere numerose cause nel tratto digestivo superiore, ma può anche essere il risultato di un disturbo centrale.

- Oltre alle lesioni dei tratti corticobulbari, possono essere presenti lesioni che occupano spazio nella regione dell’angolo-ponte cerebellare con alterazioni del tronco cerebrale.

- Nella diagnostica per immagini, la risonanza magnetica con mezzo di contrasto endovenoso è la procedura standard per rilevare questi tumori.

Letteratura:

- «Schluckakt», https://flexikon.doccheck.com/de/Schluckakt, (letzter Abruf 22.11.2023)

- «Schluckvorgang», www.winvitalis.de/ratgeber/ernaehrung-bei-dysphagie, (letzter Abruf 22.11.2023)

- Miller ME, et al.: Intracochlear schwannoma presenting as diffuse cochlear enhancement: diagnostic challanges of rare cause of deafness. Ir J Med Sci 2012; 181(1): 131–134.

- Schwarz R: Akustikusneurinom. [online], www.netdoktor.de, (letzter Abruf 22.11.2023)

- Thiel HJ: Akustikusneurinom. InFo Schmerz & Geriatrie 2021; 3(2): 34–35.

- Uhlenbrock D, Forsting M: MRT und MRA des Kopfes. 2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Georg Thieme Verlag Stuttgart, New York 2007; pp. 89–91.

HAUSARZT PRAXIS 2023; 18(12): 45–47