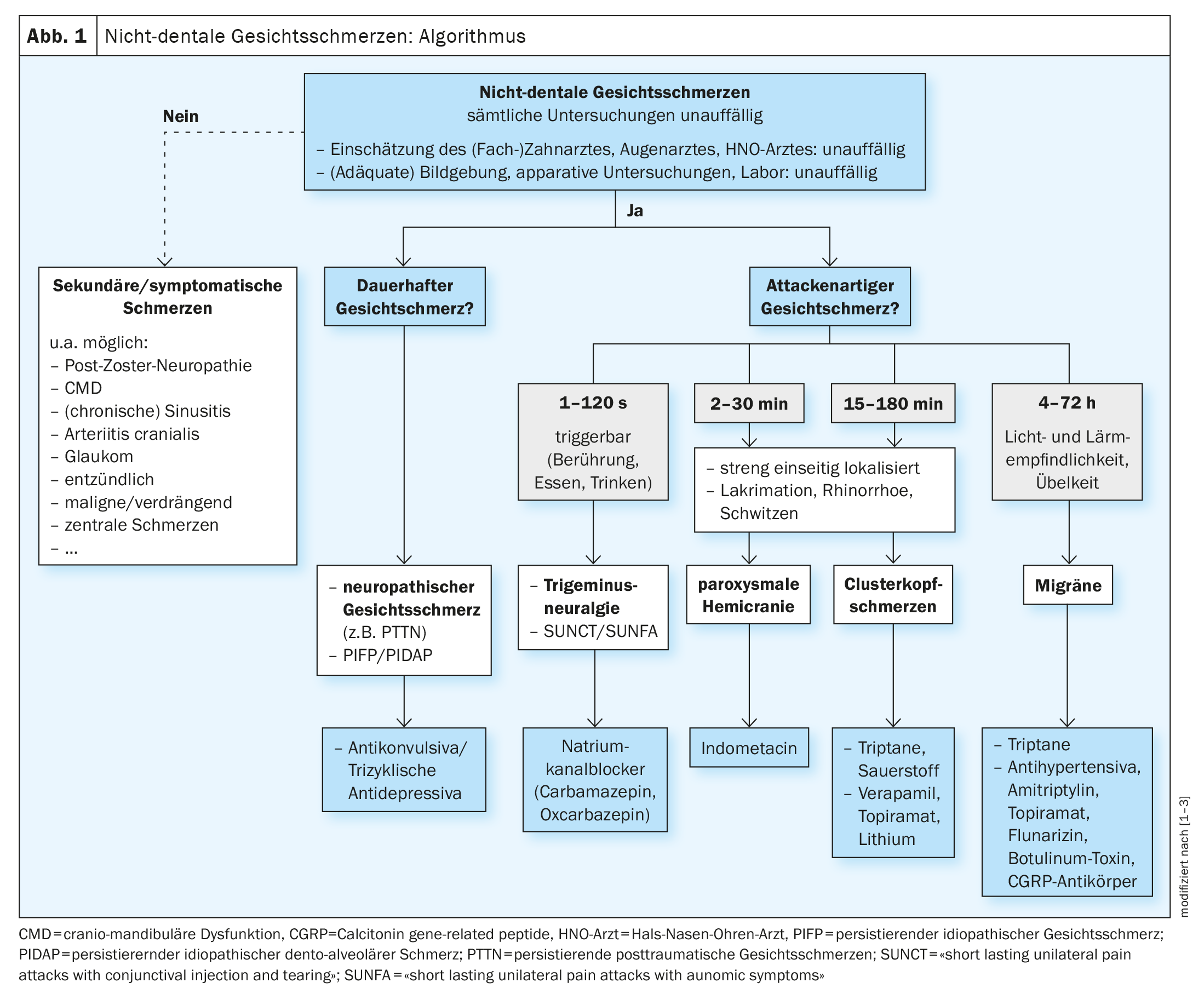

La “Classificazione Internazionale del Dolore Orofacciale” (ICOP) si basa sulla Classificazione Internazionale dei Disturbi da Cefalea (ICHD-3) e propone una suddivisione delle sindromi dolorose facciali in sei gruppi. I gruppi da quattro a sei riguardano il dolore facciale che non ha origine principalmente dai denti, dal parodonto o dall’articolazione temporo-mandibolare, come la nevralgia del trigemino e il dolore facciale post-traumatico associato al trigemino.

La classificazione ICOP, pubblicata per la prima volta nel 2020, ha lo scopo di aiutare a classificare meglio le sindromi del dolore facciale come base per un’adeguata cura interdisciplinare dei pazienti affetti. In termini di struttura e di contenuto, è strettamente modellata sulla classificazione ICHD-3 di [1,2].

I seguenti disturbi sono classificati come dolore facciale non dentale [3]:

- Dolore facciale dovuto a malattie o lesioni dei nervi cranici, come il dolore neuropatico del viso, come il dolore neuropatico trigeminale post-traumatico (PTTN) o la nevralgia del trigemino.

- Il dolore facciale è simile alle sindromi di cefalea primaria, per esempio l’emicrania facciale o la cefalea a grappolo facciale.

- sindrome del dolore facciale idiopatico.

Il dolore facciale neuropatico è definito da una lesione o disfunzione dei nervi cranici ed è spesso descritto dalle persone colpite come bruciante, lancinante e talvolta anche come un attacco [3]. I sintomi neurologici di accompagnamento tipici sono sintomi positivi come l’allodinia o la disestesia e sintomi negativi come l’ipoestesia o l’anestesia nell’area del dolore.

I farmaci antiepilettici sono la prima scelta per la nevralgia del trigemino.

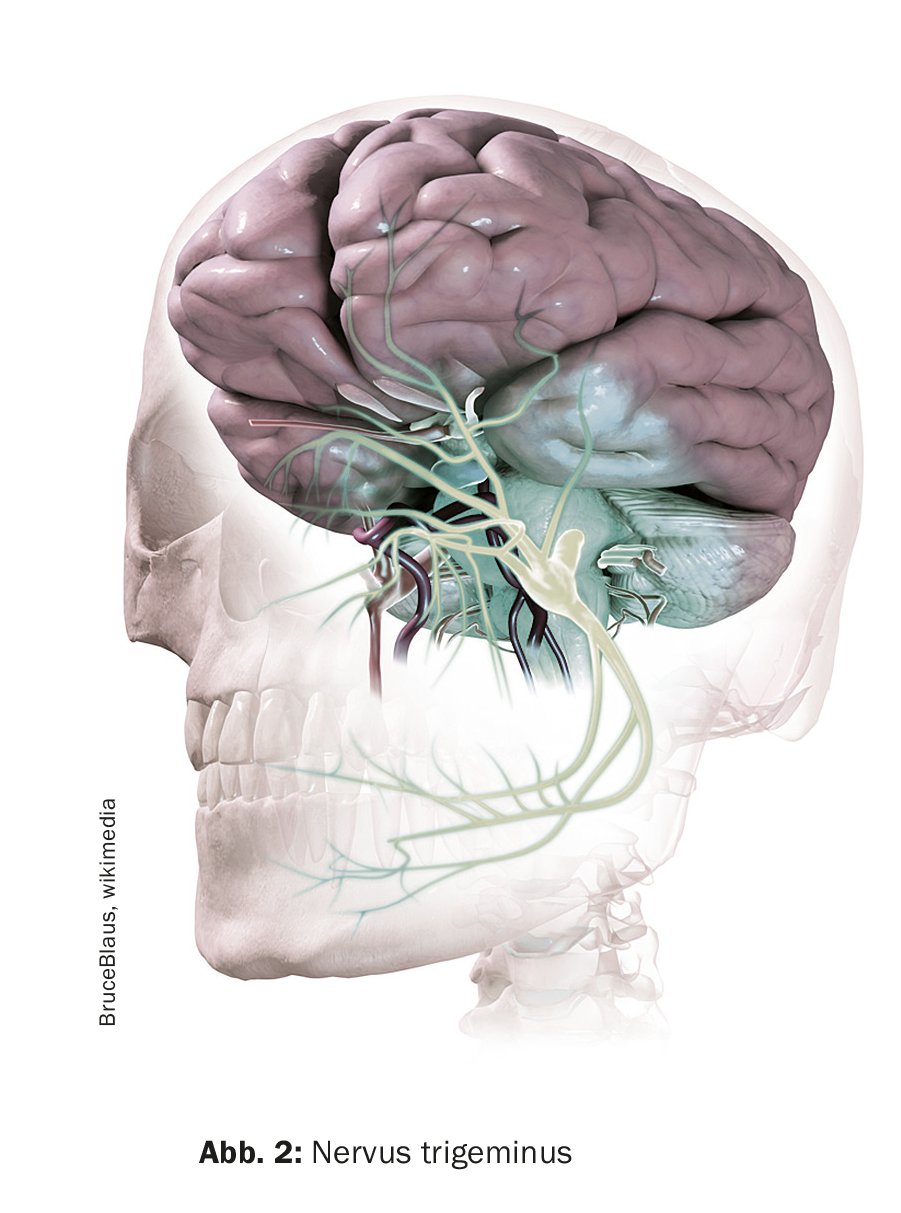

La nevralgia del trigemino è un dolore facciale nell’area fornita dal nervo trigemino. Le persone colpite soffrono di attacchi di dolore ricorrenti e molto forti, che durano fino a due minuti e che di solito si verificano nella zona della mascella superiore o inferiore. La nevralgia del trigemino non è molto comune; la prevalenza nell’arco della vita è compresa tra lo 0,16 e lo 0,7% [4]. Tuttavia, gli attacchi possono essere molto stressanti per le persone colpite. Le donne sono significativamente più colpite degli uomini (60%:40%). L’età media di insorgenza è di 53-57 anni. La causa di questo disturbo doloroso è spesso la compressione del nervo trigemino da parte di un vaso sanguigno vicino.

Caratteristiche cliniche: La scatenabilità del dolore al tatto, al freddo o al mangiare e bere è una caratteristica tipica, ma non tutta la nevralgia del trigemino è scatenabile [3]. L’esordio nevralgiforme e improvviso e la durata fino a due minuti degli attacchi caratterizzati da un’elevata intensità del dolore sono determinanti per la diagnosi. Si distingue tra la nevralgia trigeminale classica con contatto nervo-vaso e una forma idiopatica senza correlazione anatomica, sebbene il quadro clinico sia identico [5]. Entrambe le forme si distinguono dalla nevralgia trigeminale secondaria, che è dovuta a una malattia sottostante, come una lesione occupante spazio o la sclerosi multipla. L’imaging cMRI ad alta risoluzione è consigliato per escludere una causa sintomatica [6].

Terapia: la carbamazepina anticonvulsivante (100 mg 1-0-1; con un lento aumento della dose fino a un massimo di 1200 mg/giorno) è raccomandata come trattamento di prima linea. Il tasso di risposta iniziale è del 90% e il tasso di risposta a lungo termine è del 50% [7]. In alternativa, l’oxcarbazepina – anch’essa un farmaco antiepilettico – può essere utilizzata in un dosaggio iniziale di 300 mg (1-0-1) con aumenti della dose fino a 900-1800 mg al giorno. I farmaci di seconda scelta sono il gabapentin e il topiramato; sono possibili anche combinazioni di queste classi di sostanze. Se il trattamento conservativo non è sufficiente a riportare gli attacchi sotto controllo, la decompressione microvascolare invasiva secondo Janetta o, come seconda scelta, le procedure neuroablative del ganglio trigeminale possono essere considerate come un’opzione terapeutica non farmacologica.

Cosa fare con il dolore facciale post-traumatico persistente?

Per la diagnosi di dolore facciale post-traumatico persistente (PTTN), l’anamnesi del dolore neuropatico deve essere riconducibile a un evento traumatico di natura meccanica, chimica o termica che si è verificato non più di sei mesi prima dello sviluppo del dolore [2]. Le donne sono più frequentemente colpite e l’età di insorgenza è di solito tra i 45-50 anni; inoltre, lo stress psicosociale è più comune. Il coinvolgimento del trigemino può essere causato da un trauma, un’infiammazione, un tumore o un intervento chirurgico [3]. Una volta che la ferita è guarita dal trauma iniziale, i sintomi del dolore si sviluppano con un leggero ritardo – in genere entro sei mesi dal trauma e persistono per più di tre mesi.

Caratteristiche cliniche: Il dolore è costante, occasionalmente vengono descritti ulteriori parossismi. Il carattere del dolore è bruciante, lancinante o pressante e può raggiungere un’intensità elevata. I criteri di differenziazione dal dolore facciale persistente idiopatico sono sintomi positivi e/o negativi che possono essere oggettivati nell’area del dolore e che indicano un coinvolgimento del nervo [8].

Terapia: il trattamento è principalmente conservativo con anticonvulsivi e antidepressivi [3]. Per gli anticonvulsivi, il gabapentin con una dose iniziale di 100 mg (1-1-1) è considerato una terapia di prima linea. La dose può essere aumentata nel tempo fino a una dose giornaliera totale di 3600 mg/giorno. In alternativa, si può utilizzare il pregabalin, con una dose iniziale di 25 mg (1-2 volte al giorno), che può essere aumentata fino a 600 mg al giorno. Gli anticonvulsivi hanno un effetto inibitorio sui neuroni nocicettivi periferici e centrali e quindi determinano una riduzione del dolore. Come opzioni di trattamento sono disponibili anche antidepressivi triciclici o inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina e della noradrenalina (SSNRI). Tra gli antidepressivi triciclici, è preferita l’amitriptilina, iniziando con una dose di 10-25 mg (0-0-1). La dose può essere aumentata fino a 75 mg al giorno nel corso del tempo. Poiché gli effetti antidepressivi degli antidepressivi triciclici iniziano solo a dosi più elevate, gli effetti analgesici sono in primo piano. L’SSNRI duloxetina ha anche un effetto analgesico, rafforzando i sistemi di vie inibitorie del dolore; allo stesso tempo, viene indotto un effetto antidepressivo [9]. Si raccomanda di utilizzare la duloxetina inizialmente al dosaggio di 30 mg (1-0-0) e di aumentare la dose a 120 mg al giorno entro una o due settimane.

Letteratura:

- Ziegeler C, et al.: Idiopathische Gesichtsschmerzsyndrome: Übersicht und klinische Implikationen. Dtsch Arztebl Int 2021; 118: 81–87;

DOI: 10.3238/arztebl.m2021.0006 - Classification Committee of the IHS: The international classification of headache disorders. 3rd edition, ICHD-3. Cephalalgia 2018; 38: 1–211.

- May A, et al.: Klassifizierung und Therapie: Gesichtsschmerzsyndrome im zahnärztlichen Alltag: Sind’s wirklich die Zähne? zm-online.de, Ausgabe 22/2022, www.zm-online.de/artikel/2022/sinds-wirklich-die-zaehne/gesichtsschmerzsyndrome-im-zahnaerztlichen-alltag, (ultimo accesso 01.11.2023)

- «Unterversorgte Kopfschmerzarten: neue Leitlinie Trigeminusneuralgie und eine oft unerkannte Kombination», Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft, 14.09.2023.

- Benoliel R, Gaul C: Persistent idiopathic facial pain. Cephalalgia 2017; 37: 680–691.

- Bendtsen L, et al.: European Academy of Neurology guideline on trigeminal neuralgia. Eur J Neurol 2019; 26: 831–849.

- Förderreuther S, et al.: Trigeminusneuralgie. S2k-Leitlinie, in: Deutsche Gesellschaft für Neurologie (Hrsg.): Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie: 2012.

- The Orofacial Pain Classification Committee: International Classification of Orofacial Pain, 1st edition (ICOP). Cephalalgia 2020; 40(2): 129–221.

- Binder A, Baron R: The Pharmacological Therapy of Chronic Neuropathic Pain. Dtsch Arztebl Int 2016; 113: 616–625.

HAUSARZT PRAXIS 2023; 18(11): 36–37

InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2023; 21(6): 38–39