L’allergia al veleno di imenotteri – comunemente chiamata allergia al veleno di insetti – è una delle cosiddette “Big 3” delle reazioni allergiche gravi, insieme alle allergie alimentari e ai farmaci. Nessuno ne è immune: il rischio di reazione anafilattica dopo una puntura di ape o di vespa è stimato intorno al 5%, e il tasso di ricorrenza non è insignificante. Chiunque abbia avuto una reazione sistemica dovrebbe quindi avere sempre a portata di mano un kit di emergenza.

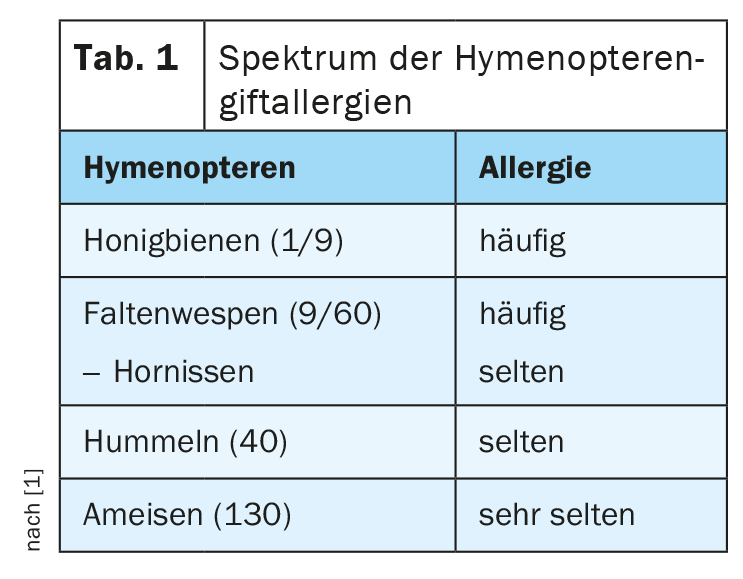

La prossima estate arriverà sicuramente – e con essa gli imenotteri. Alle nostre latitudini, le punture di api e vespe sono relativamente comuni. In Svizzera, sono note nove diverse specie di vespe (su un totale di circa 60) che pungono e possono scatenare reazioni allergiche. Ma anche i bombi e le formiche possono causare allergie, anche se questo accade piuttosto raramente (Tab. 1) . Le formiche sono annoverate tra gli imenotteri perché hanno le ali prima di costruire il nido. Questi vengono rilasciati solo durante la costruzione del nido.

Le allergie al veleno di imenotteri sono classificate come incidenti. Secondo la Cassa svizzera di assicurazione contro gli infortuni (Suva), ci sono più di 10.000 incidenti di questo tipo causati da punture di imenotteri all’anno, con costi annuali di circa 20 milioni di franchi svizzeri (il costo medio per incidente è stimato a circa 750 franchi svizzeri). Indipendentemente dal fatto che si tratti di una puntura di ape o di vespa, circa una puntura su dieci scatena un’allergia. Circa 40 punture all’anno provocano reazioni così gravi da far perdere il lavoro per >3 mesi. “Questi casi gravi possono essere accompagnati da paralisi, ictus cerebrale o infarto, il che non solo ha gravi conseguenze per la persona colpita, ma è anche statisticamente significativo con costi elevati”, ha spiegato il Prof. Dr. Arthur Helbling, Dipartimento universitario di Pneumologia e Allergologia dell’Inselspital di Berna [1]. In questi casi, il chiarimento viene effettuato raramente tramite l’assicurazione contro gli infortuni, ma di norma tramite l’assicurazione sanitaria.

Valutare le reazioni gravi dal punto di vista allergologico

Qualsiasi reazione grave, come ostruzione delle vie aeree, dispnea o coinvolgimento circolatorio, deve essere valutata da un allergologo per l’immunoterapia allergene-specifica (VIT). Se, invece, un paziente reagisce solo localmente, ad esempio con un gonfiore dopo una puntura sulla lingua, questo è spiacevole per la persona interessata, ma non deve essere chiarito, poiché non comporta alcuna conseguenza terapeutica. In questi casi, si deve prendere in considerazione la profilassi piuttosto che la diagnosi o il trattamento.

Per le persone che hanno manifestato reazioni allergiche sistemiche (SAR) – sia che si tratti di coinvolgimento cutaneo, del tratto gastrointestinale, respiratorio o circolatorio – il Prof. Helbling consiglia vivamente di portare con sé dei kit con farmaci di emergenza. Questo include anche un autoiniettore di adrenalina. “Anche le reazioni sistemiche lievi, come l’orticaria, sono associate a un rischio quattro volte maggiore di recidiva. Se è stata subita una reazione di shock, il rischio di recidiva con la prossima puntura è del 50-70%. Già solo da queste cifre si capisce l’utilità della VIT”. Il trattamento con veleno di ape o vespa dura almeno 5 anni. Una VIT di successo riduce il rischio di ricaduta, ma l’effetto non dura per tutta la vita. Si presume che il rischio dopo l’aborto di una VIT sia di circa il 10% per punto.

Messaggi da portare a casa

- L’allergia al veleno degli insetti è un motivo comune di anafilassi – e

può colpire chiunque. - Qualsiasi reazione più grave deve essere valutata allergologicamente in relazione alla VIT.

Valutare. - Dopo l’anafilassi, dotare ogni paziente di un farmaco di emergenza/un autoiniettore di epinefrina.

- Anche dopo aver completato con successo una VIT per 5 anni, è possibile una ricaduta della SAR.

Fonte: 1° FomF – WebUp 6 Highlights in 60 minuti “Update Allergologie”, conferenza “Allergie da veleno di imenotteri”, 12.12.2022.

InFo PNEUMOLOGIA & ALLERGOLOGIA 2023; 5(1): 23 (pubblicato il 23.2.22, prima della stampa)