La rinosinusite si divide in due gruppi: cronica con polipi nasali (CRSwNP) e senza (CRSsNP). Si tratta di una malattia comune che colpisce circa l’11% della popolazione in Europa. Finora, le opzioni terapeutiche sono state estremamente scarse, ma questo dovrebbe cambiare con l’approvazione dei biologici.

I pazienti con CRSwNP hanno limitazioni rilevanti, che possono essere osservate negli studi sulla qualità di vita di queste persone; l’entità delle limitazioni è circa alla pari con l’insufficienza cardiaca, l’asma o la BPCO. “Sappiamo che ci sono fattori di influenza rilevanti”, ha spiegato il Prof. Dr. Martin Wagenmann, responsabile del reparto di Rinologia, Allergologia e Chirurgia Endoscopica della Base Cranica dell’Ospedale Universitario di Düsseldorf (D), a titolo di introduzione. Queste comorbidità includevano asma, sensibilità all’ASA e agli analgesici non steroidei, colonizzazione con Staph. aureus e le malattie allergiche.

La gamma di opzioni terapeutiche è stata spaventosamente ridotta fino ad oggi. Il trattamento con steroidi intranasali è la terapia farmacologica permanente e di base. Si tratta di una forma efficace di terapia che può aiutare molto bene la grande maggioranza di questi pazienti, ma che è ancora troppo raramente utilizzata nella pratica, come ha sottolineato il Prof. Wagenmann.

Gli antibiotici sono fuori luogo nella CRS

Sono consigliati anche i lavaggi nasali con soluzioni saline, anche se il sollievo dai sintomi che si può ottenere non è ovviamente altrettanto efficace. Se tutto questo non aiuta, l’unica escalation disponibile finora è quella degli steroidi sistemici. Gli antibiotici, invece, non sono adatti al trattamento della rinosinusite cronica, anche se i dati di prescrizione e la realtà clinica dimostrano ancora il contrario, con rammarico dell’esperto. Tuttavia, ha anche fatto riferimento al trattamento necessario delle malattie di accompagnamento menzionate.

Se la terapia farmacologica non funziona affatto, rimane l’opzione dell’intervento chirurgico; il gold standard in questo caso è la chirurgia endoscopica dei seni paranasali (NNH). Tuttavia, soprattutto nel caso dei polipi nasali, questo è associato a tassi di recidiva molto elevati, soprattutto nei pazienti che sono stati operati proprio per questi polipi. Esiste una meta-analisi di 45 studi con 34220 pazienti con chirurgia endoscopica NNH per CRSwNP [1]. La durata media del follow-up è stata di circa sette anni e mezzo (89,6 mesi). Non è possibile giudicare da questa meta-analisi quanti pazienti abbiano effettivamente avuto recidive di polipi. Ma è possibile valutare quanti pazienti hanno dovuto essere rioperati per la stessa condizione: questo è avvenuto per quasi uno su cinque (18,6%). I fattori che hanno aumentato maggiormente il rischio di rioperazione sono stati:

- Sinusite fungina (Rinosinusite allergica fungina, AFRS, 28,7%)

- Intolleranza all’aspirina (Malattia respiratoria esacerbata da farmaci antinfiammatori non steroidei, NERD, 27,2%)

- Asma (22,6%)

- precedente polipectomia (26,0%)

- OP prima del 2008 (22,7%)

Quindi c’è ovviamente un problema clinico se il trattamento chirurgico produce così tanti fallimenti, ha riassunto il Prof. Wagenmann.

Patogenesi

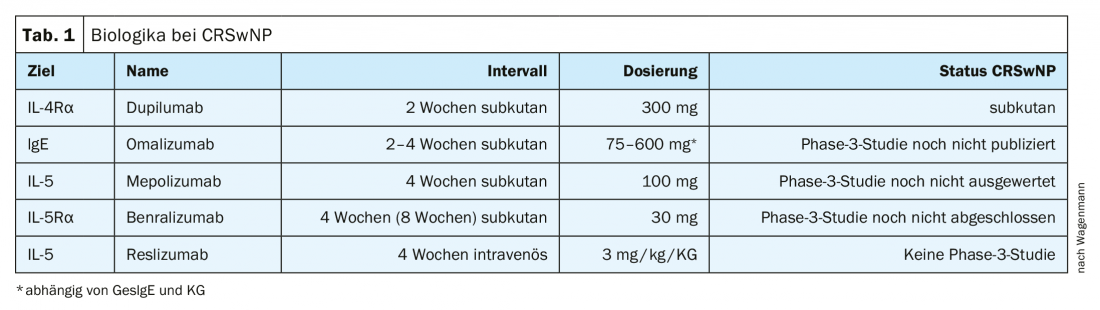

L’infiammazione di tipo 2 – cioè l’aumento della produzione delle citochine IL-4, -5 e -13 in particolare, l’attivazione delle cellule Th2, degli eosinofili e anche l’aumento della produzione di IgE – sembra giocare un ruolo importante nella rinosinusite cronica con polipi nasali. La ricerca suggerisce che, almeno in Europa e in Nord America, almeno l’80% dei pazienti o dei loro tessuti presenta caratteristiche dell’infiammazione di tipo 2. Sono proprio queste le citochine per le quali esiste oggi, per la prima volta, la possibilità di un’azione terapeutica mirata (Tab. 1).

Fino a poco tempo fa, le informazioni sui biologici erano molto scarse o nulle. Nel frattempo, anche Dupilumab, un antagonista dell’interleuchina-4-Rα, è stato approvato per il trattamento della CRSwNP dall’autunno 2019. Per omalizumab, uno studio di fase 3 è stato completato ma non ancora pubblicato, uno studio su mepolizumab è stato completato ed è attualmente in fase di valutazione, e per benralizumab, uno studio di fase 3 è in fase di completamento. Solo per il reslizumab non esiste attualmente uno studio di fase 3. “Finalmente c’è del movimento”, ha spiegato il Prof. Wagenmann, e ha corroborato il suo ottimismo con risultati di studi promettenti.

Lo studio di fase 3 su dupilumab [2] consiste in realtà in due studi multicentrici randomizzati – SINUS-24 (n=276) per 24 settimane e SINUS-52 (n=448) per un anno – in cui dupilumab 300 mg o placebo è stato somministrato ogni 2 settimane (SINUS-52: ogni 4 settimane a partire dalla settimana 25) in aggiunta alla terapia continua con steroidi intranasali (principalmente mometasone). Sono stati inclusi solo i pazienti con rinosinusite cronica grave con polipi nasali che avevano già subito un intervento chirurgico senza successo o uno o più tentativi di terapia senza successo con steroidi sistemici aggiuntivi. Gli endpoint primari erano il punteggio dei polipi, l’ostruzione nasale e il punteggio della TAC.

Miglioramenti significativi

Il punteggio dei polipi è stato determinato misurando le dimensioni dei polipi in modo relativamente oggettivo attraverso l’endoscopia del naso. L’oggettività di questo parametro è visibile anche nelle curve placebo, che sono rimaste più o meno costanti per un anno – quindi non c’è stato alcun effetto placebo sulle dimensioni dei polipi (Fig. 1) . La terapia con Dupilumab, invece, porta in modo relativamente rapido, chiaro e altamente significativo a una drastica riduzione delle dimensioni del polipo. Nel primo studio, in cui il farmaco è stato interrotto dopo 24 settimane, si legge anche un’altra informazione importante: se la terapia viene interrotta, i polipi purtroppo ricrescono.

Se, invece, l’iniezione viene continuata (sempre suddivisa in un periodo di iniezione di 2 o 4 settimane – alla fine, sono stati consentiti 300 mg a cadenza quindicinale), si può notare che i punteggi dei polipi continuano a ridursi in modo significativo, anche se non così rapidamente come all’inizio. Inoltre, sono migliorati anche i sintomi, più importanti per i pazienti, oltre alla riduzione dell’odore, sicuramente l’ostruzione nasale – anche qui, il miglioramento è stato altrettanto chiaro e significativo con dupilumab in entrambi gli studi.

Il risultato più importante per il Prof. Wagenmann: più del 40% dei pazienti nel braccio placebo ha dovuto essere trattato con steroidi orali o con un intervento chirurgico nel corso dello studio, mentre la percentuale di pazienti con dupilumab che ne ha avuto bisogno è stata significativamente inferiore, solo il 12,5%. (Fig. 2). “Questo è esattamente ciò che vogliamo evitare: che questi pazienti abbiano bisogno di una terapia con steroidi sistemici o di un’altra operazione”.

In definitiva, tutti i parametri misurati nello studio con dupilumab sono migliorati in modo significativo. Lo studio di fase 3 con omalizumab (il cui disegno dello studio è quasi identico a quello dello studio con dupilumab) mostra risultati molto simili, l’unica differenza in questo caso: Il tempo che intercorre tra il primo utilizzo di steroidi sistemici o l’intervento chirurgico non è statisticamente significativo.

Indicazione

Identificare i pazienti giusti per l’uso dei biologici è sicuramente una sfida. I polipi nasali bilaterali sono un requisito di base, oltre ad almeno altri tre criteri, come l’evidenza di un’infiammazione di tipo 2 (il problema in questo caso è che “non disponiamo di buoni parametri di laboratorio che ci permettano di determinarlo”, dice il Prof. Wagenmann), la necessità di steroidi sistemici, la riduzione della qualità di vita, la diagnosi di asma in comorbilità e – il primo segno da chiedere, soprattutto negli asmatici – la compromissione dell’olfatto.

In conclusione, l’esperto ha sempre consigliato una stretta collaborazione interdisciplinare, perché i medici otorinolaringoiatri, ad esempio, spesso non riconoscono che i pazienti affetti da rinosinusite cronica con polipi nasali possono avere un’asma non ancora diagnosticata o trattata adeguatamente.

Fonte: Aggiornamento Allergo, Berlino (D)

Letteratura:

- Loftus CA, et al: Int Forum Allergy Rhinol 2020; 10(2): 199-207.

- Bachert C, et al: Lancet 2019; 394: 1638-1650.

InFo PNEUMOLOGIA & ALLERGOLOGIA 2020; 2(2): 26-27 (pubblicato il 17.6.20, prima della stampa).