Ora stanno volando di nuovo, le api e le vespe. Mentre le api sono allevate e protette, le vespe hanno generalmente una cattiva reputazione. Tuttavia, la maggior parte degli insetti dell’ordine degli Imenotteri (Hymenoptera) punge solo quando è minacciata o quando protegge il proprio nido. I nostri specialisti di Berna mostrano come funziona la cascata di allergie e come agire in caso di emergenza.

La maggior parte delle punture sono dolorose e di solito causano solo un gonfiore locale, ma a nessuno piace essere punto. Probabilmente sono poche le persone che non sono mai state punte da un imenottero nel corso della loro vita. I bambini vengono punti più spesso degli adulti e gli uomini più delle donne, il che si spiega probabilmente con lo stile di vita e l’attività. La frequenza delle reazioni allergiche generali dopo una puntura di ape o vespa è stimata tra il 3 e il 4% in Svizzera [1–3]. Il rischio di allergia aumenta con la frequenza delle punture, motivo per cui le persone esposte professionalmente a un rischio maggiore di punture (ad esempio, apicoltori, giardinieri, agricoltori) sono significativamente più a rischio rispetto alla persona media della popolazione normale. Il rischio aumenta soprattutto quando si verificano due punture della stessa famiglia di insetti (ad esempio, vespe) a breve distanza di tempo (2-6 settimane) [4].

Classificazione degli Imenotteri

L’allergia al veleno di imenotteri è una delle cause più importanti di reazioni allergiche e anafilattiche in tutto il mondo, che possono anche essere fatali. In Svizzera, da due a quattro persone muoiono ogni anno dopo una puntura di ape o di vespa, in Europa circa 200 e negli Stati Uniti 100 [3, 5]. I decessi riguardano spesso adulti di età superiore ai 40 anni con malattie cardiovascolari o polmonari croniche preesistenti, oppure pazienti con mastocitosi non diagnosticata in precedenza [2–4].

Gli Imenotteri comprendono le vespe rugose con le sottofamiglie delle vespe vere (Vespinae) e delle vespe di campo (Polistes spp.), le api (Apidae) e le formiche (Formicidae, Myrmicinae). Le vere vespe comprendono la vespa dalla testa corta (Vespula spp.), la vespa dalla testa lunga (Dolichovespula spp.) e il calabrone (Vespa spp.) [2, 3]. Alle nostre latitudini, è soprattutto la vespa dalla testa corta ad essere responsabile della maggior parte degli eventi allergici, in quanto spesso si unisce all’uomo e può pungere spontaneamente di tanto in tanto. I morsi di calabroni o vespe dalla testa lunga, invece, sono piuttosto rari e si verificano praticamente solo in prossimità dei loro nidi. Le eleganti vespe di campo si trovano praticamente ovunque in Europa, tranne che in Gran Bretagna, ma soprattutto nella regione mediterranea.

Anche le formiche pungono! Sebbene le nostre specie autoctone abbiano solo un apparato urticante rudimentale, le punture di formica sono non di rado la causa di gravi reazioni allergiche generali, soprattutto negli Stati meridionali degli USA, in Sud e Centro America e in Australia [2, 3, 6].

Veleni e allergeni

In media, circa 50 µg di veleno entrano nella pelle dopo una puntura d’ape, ma molto meno dopo una puntura di vespa [3, 7, 8]. Tuttavia, la quantità è sufficiente per uno shock allergico. Il veleno di api e vespe è composto da diversi componenti e contiene ammine biogene come l’istamina, peptidi come la mellitina e allergeni specifici dell’insetto. Gli allergeni più importanti nel veleno delle api sono la fosfolipasi A2 (Api m1), la ialuronidasi (Api m2) e la fosfatasi acida (Api m3) [2, 3, 9-11]. Nel veleno di vespa, si tratta della fosfolipasi A1 (Ves v1) e dell’antigene-5 (Ves v5). Ad oggi, sono stati identificati dodici diversi allergeni del veleno di api e sei di vespe [3, 9-11]. Sebbene la composizione del veleno delle api e delle vespe sia diversa, gli allergeni del veleno delle vespe, compresi quelli dei calabroni, sono molto simili [9]. Tuttavia, esistono differenze tra il veleno della vespa campestre e le altre vespe native del nostro Paese, che devono essere prese in considerazione se è indicata l’immunoterapia.

Tipi di reazione alle punture

La reazione alla puntura dopo una puntura di imenottero può essere suddivisa in reazione locale, locale grave, allergica sistemica, tossica sistemica e insolita [2–4]. Una reazione normale corrisponde a un gonfiore di 5-10 cm di diametro, che di solito si attenua in poche ore, anche se il prurito può persistere per giorni. Le reazioni locali gravi sono caratterizzate da un gonfiore >di 10 cm di diametro e di durata superiore a un giorno. Queste reazioni possono rimanere chiaramente visibili fino a una settimana. Le reazioni generali dopo le punture di insetti sono per lo più IgE-mediate. In base alla gravità, sono classificati secondo H. L. Mueller (più comunemente usato in Svizzera, Tab. 1) o secondo Ring & Meßmer [2, 3, 7, 22]. Punture multiple – da 10 a 50 nei bambini e di solito da 100 negli adulti – possono provocare reazioni tossiche, soprattutto a causa di un effetto citotossico della mellitina e della chinina, che può portare a emolisi o a danni agli organi. Linfoadenopatie, artralgie, febbre o addirittura vasculiti non sono IgE-mediate e vengono valutate come reazioni insolite.

Fattori di rischio per l’allergia al veleno di imenotteri

Il rischio di avere un’altra reazione sistemica dopo una reazione generale lieve e dopo un’altra puntura di imenottero è di circa il 30%, mentre dopo una reazione grave è tra il 50 e il 70% [2-4, 7]. I bambini hanno generalmente un rischio minore di ricaduta rispetto agli adulti. Le persone anziane tendono ad avere reazioni generali più gravi a causa di malattie cardiache o polmonari preesistenti [3, 12]. Anche i beta-bloccanti e gli ACE-inibitori possono influenzare negativamente la gravità di una reazione generale e la sua terapia [13, 14].

Negli ultimi anni, è stata confermata più volte un’associazione tra l’elevata triptasi sierica basale e il verificarsi di reazioni allergiche generali dopo le punture di insetti [15, 16]. In circa il 10% dei pazienti con una reazione generale dopo una puntura di imenottero, si riscontra un livello di triptasi basale elevato (>11,4 µg/l). Alcune delle persone colpite presentano una mastocitosi cutanea e altre una mastocitosi sistemica. I livelli basali di triptasi >20,0 µg/l aumentano la probabilità di mastocitosi sistemica [2–4]. Si stima che circa un terzo dei pazienti con mastocitosi abbia una reazione allergica dopo una puntura di insetto.

Diagnosi e problemi con i risultati dei test

La base per la diagnosi di una reazione generale dopo una puntura di insetto sono i sintomi clinici e l’anamnesi. Tipici di una reazione allergica sono la comparsa di sintomi acuti come orticaria, angioedema (ad esempio l’edema di Quincke), distress respiratorio acuto, debolezza generale o shock [2-4, 7]. Un meccanismo allergico è confermato da test cutanei o in vitro (anticorpi IgE specifici) [2, 3, 7]. Se il chiarimento allergologico viene effettuato entro dodici mesi da una reazione sistemica, la sensibilizzazione IgE-mediata al veleno dell’insetto corrispondente può essere rilevata in quasi il 100% dei casi [2, 3, 7]. Tuttavia, la specificità di questi test è limitata, perché anche le persone senza sintomi allergici mostrano una sensibilizzazione fino al 25% anche anni dopo una puntura di imenottero. È importante sapere che la sensibilizzazione è solitamente innescata dalla puntura di un insetto normalmente tollerato. Dopo una reazione generale, la chiarificazione dovrebbe avvenire dopo tre o quattro settimane.

Circa la metà di tutti i pazienti con allergia al veleno di insetti mostra una doppia positività, con rilevamento di anticorpi IgE specifici al veleno di api e vespe [2, 3, 9]. Può trattarsi di una vera e propria sensibilizzazione a entrambe le tossine o di reazioni incrociate causate da identità di sequenza parziale degli allergeni proteici o anche di anticorpi IgE contro i determinanti carboidratici degli allergeni (i cosiddetti “determinanti carboidratici cross-reattivi”, CCD) [17]. Una distinzione è importante in quanto, in caso di vera doppia sensibilizzazione, deve essere somministrata un’immunoterapia specifica con veleno di api e vespe.

La determinazione commerciale degli anticorpi IgE specifici contro gli allergeni principali ricombinanti, specie-specifici (Api m1 per l’ape, Ves v5 e Ves v1 per la vespa) è disponibile da alcuni anni (Immuno-CAP®, Phadia AG, Thermo Fisher Scientific) [18, 19]. Mentre la sensibilità e la specificità di Ves v5 e Ves v1 sono buone, quelle dell’allergene principale Api m1 da solo non sono ancora ottimali [18].

In queste situazioni, gli allergologi spesso utilizzano un ulteriore test in vitro, il test di attivazione dei basofili (BAT), come ulteriore aiuto diagnostico. Tuttavia, la significatività di questo test non è incondizionatamente superiore agli altri. Raramente, nonostante un’anamnesi suggestiva, il test allergologico può anche essere doppiamente negativo, per cui occasionalmente il test viene ripetuto. Tuttavia, in caso di esami diagnostici ripetutamente negativi, l’attuazione dell’immunoterapia specifica non è generalmente indicata. Un’eccezione può essere la mastocitosi in caso di anafilassi documentata dopo una puntura di ape o vespa [2].

Immunoterapia specifica con veleni di imenotteri

L’immunoterapia specifica con veleno di api o vespe ha dimostrato di essere l’unico trattamento causale ed efficace per l’allergia al veleno di insetti negli ultimi decenni [2, 3, 20, 21]. Mentre oltre il 95% delle persone allergiche al veleno di vespa sono completamente protette in caso di una nuova puntura di vespa, questo vale solo per circa l’80% delle persone allergiche al veleno di ape. Tuttavia, anche con una protezione parziale, le reazioni generali sono spesso significativamente più deboli rispetto alla reazione indice che ha dato origine all’immunoterapia. È possibile che la minore efficacia dell’immunoterapia nell’allergia al veleno d’api sia legata al fatto che almeno uno degli allergeni del veleno d’api (Api m10 e Api m3) non è presente o è presente solo in basse concentrazioni nelle soluzioni terapeutiche [10]. Secondo le linee guida in Europa e negli Stati Uniti, l’immunoterapia specifica con veleni di insetti è indicata in presenza di una reazione generale grave con sintomi respiratori e/o cardiovascolari e un test diagnostico positivo [20, 21]. In considerazione del basso rischio di una reazione generale grave dopo una reazione solo cutanea nei bambini e negli adulti, l’indicazione dell’immunoterapia viene effettuata solo in caso di esposizione elevata o di rischi particolari. Le reazioni locali gravi sono considerate solo raramente un’indicazione per l’immunoterapia, anche in presenza di test diagnostici positivi.

Le controindicazioni per l’immunoterapia specifica con veleni di insetti sono le stesse delle altre immunoterapie (ad esempio, l’allergia al polline o agli acari della polvere) [2, 3, 20, 21]. Le reazioni allergiche generali associate all’immunoterapia con veleni di insetti sono osservate con una frequenza variabile e si verificano soprattutto nella fase di avvio. Si registrano più frequentemente con l’immunoterapia con veleno d’ape che con veleno di vespa e più frequentemente con i protocolli Ultrarush che con le procedure di induzione convenzionali [2, 3]. Il rischio di una reazione avversa associata all’immunoterapia aumenta se il livello di triptasi sierica basale è superiore all’intervallo di riferimento superiore (>11,4 µg/l) o se è stata diagnosticata una mastocitosi.

Durata dell’immunoterapia specifica

In generale, si raccomanda di effettuare l’immunoterapia con veleni di insetti per un periodo sicuro di tre-cinque anni, perché in questo modo la “protezione vaccinale” dura più a lungo [2, 3, 20, 21]. Le immunoterapie prolungate o addirittura a vita devono essere prese in considerazione soprattutto nei pazienti con reazioni generali gravi, malattie cardiache o polmonari croniche o nei pazienti con triptasi sierica o mastocitosi elevata al basale [12].

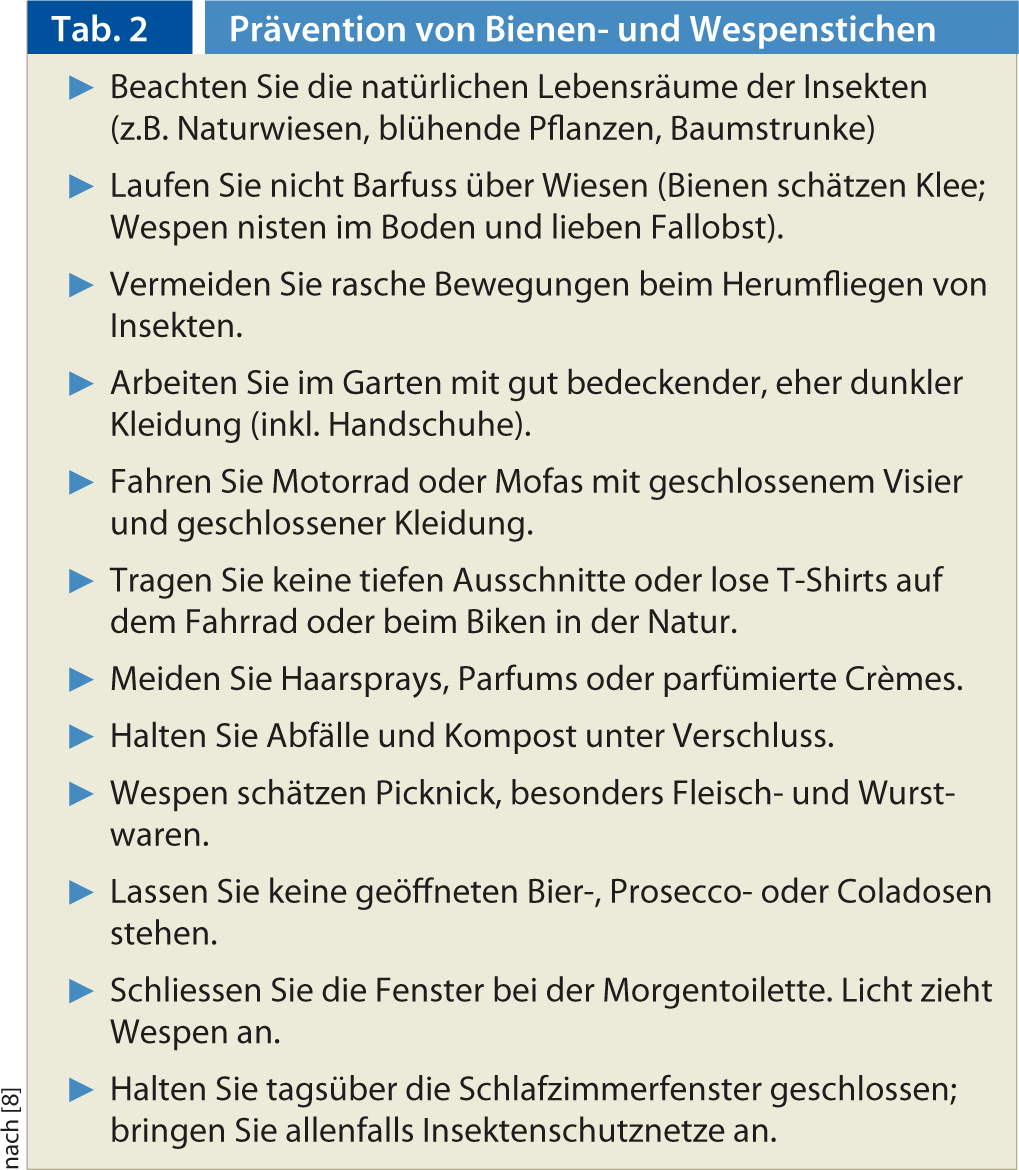

Prevenzione e chiarimenti allergologici

Ci sono alcune raccomandazioni su come tutti noi possiamo prendere precauzioni contro le punture di imenotteri e che dovrebbero essere prese a cuore quando si entra in contatto con gli insetti(Tab. 2) [2, 3, 20, 21]. Tutti i pazienti con una reazione generale, anche se non pericolosa per la vita (ad esempio orticaria generalizzata), devono essere dotati di un kit di farmaci di emergenza (ad esempio cetirizina e corticosteroide 50 mg 2 compresse ciascuno) e di un autoiniettore di adrenalina (ad esempio Epipen® o Jext®) [22]. Nei bambini fino a dodici anni di età, di solito è sufficiente una compressa ciascuno, ma l’autoiniettore di adrenalina deve essere prescritto in base al peso (<30 kg: 0,15 mg; >30 kg: 0,3 mg) [22]. È molto importante che i pazienti siano istruiti correttamente sulla manipolazione. La raccomandazione è giustificata dal fatto che in caso di nuova reazione generale dopo una puntura, non è possibile prevederne la gravità. È anche vero che non tutte le punture devono portare a una reazione allergica, anche se lei ha già avuto una reazione allergica in passato! Tuttavia, tutti possiamo essere a rischio. Ogni paziente deve essere valutato allergologicamente dopo una reazione sistemica, perché, se necessario, si può ottenere un alto livello di protezione contro la riesposizione mediante un’immunoterapia specifica.

Conclusione per la pratica

- La frequenza di un’allergia al veleno di imenotteri in Svizzera è compresa tra il 3 e il 4%; nessuno ne è immune!

- Le reazioni alle punture possono portare a vari disturbi clinici

- portano a una varietà di apparizioni.

- Il rischio di diventare nuovamente allergico dopo un’altra puntura

- è di circa il 30% dopo una prima reazione generale lieve, e tra il 50 e il 70% dopo una reazione grave.

- Dopo una reazione generale, ogni paziente deve ricevere farmaci di emergenza ed essere chiarito dal punto di vista allergologico.

- L’immunoterapia specifica con veleni di imenotteri può fornire un alto livello di protezione contro la riesposizione.

Prof. Arthur Helbling, MD