L’immunoterapia con inibitori del checkpoint è diventata una parte indispensabile del trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule. Ciononostante, c’è la necessità di migliorare l’area dei marcatori predittivi – e il potenziale, come dimostra uno studio dell’Ospedale Universitario di Tubinga recentemente pubblicato sulla rivista Nature Communications .

Un tumore al polmone non a piccole cellule (NSCLC) su cinque risponde alla terapia con inibitori del checkpoint. Il trattamento con agenti diretti contro CTLA4, PD-L1 e PD-1 fa ora parte dello standard terapeutico. Tuttavia, l’identificazione dei pazienti che beneficeranno di un costoso trattamento immunoterapico rimane una sfida importante. Finora, per prevedere la risposta è stata utilizzata principalmente l’espressione PD-L1 delle cellule tumorali, il che si riflette anche nelle approvazioni delle varie sostanze. Ad esempio, l’immunoterapia di prima linea con atezolizumab in combinazione con paclitaxel e carboplatino è approvata solo per quei tumori che presentano un’espressione di PD-L1 ≥1%. Se questo criterio non è soddisfatto, deve essere somministrato nab-paclitaxel al posto del paclitaxel [1]. Pembrolizumab può anche essere utilizzato come monoterapia di prima linea nel contesto metastatico, ALK- ed EGFR-negativo con un punteggio di proporzione tumorale (TPS) ≥50%. Se il TPS è inferiore al 50%, si ricorre anche alla chemioterapia [1].

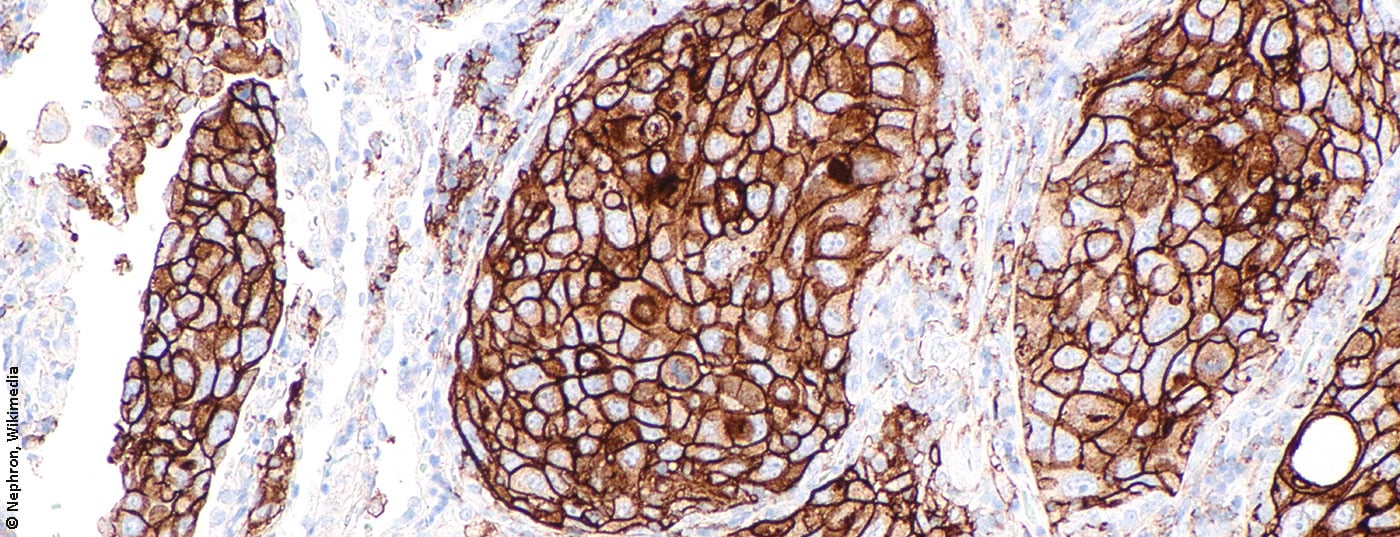

Purtroppo, la determinazione immunoistochimica dell’espressione di PD-L1 sulle biopsie tumorali – lo standard precedente – è soggetta a errori e non si correla in modo affidabile con la risposta al trattamento, non da ultimo a causa dell’eterogeneità intratumorale, che non può essere mappata in modo soddisfacente con una biopsia. Altri marcatori come il carico mutazionale del tumore (TMB), l’instabilità microsatellitare (MSI) e l’infiltrazione di cellule T CD8+ non sono ancora riusciti ad affermarsi, nonostante la loro superiorità in alcuni studi.

PD-L1 nelle piastrine come approccio promettente

Un’alternativa alla determinazione immunoistochimica di PD-L1, che sembra riflettere meglio l’espressione collettiva di PD-L1 del tumore e potrebbe avere un valore predittivo superiore, almeno secondo i dati preclinici, è il contenuto di PD-L1 delle piastrine. Così, in uno studio pubblicato nel dicembre 2021, i ricercatori di Tubinga hanno concluso che le proteine PD-L1 vengono trasferite nella prima attraverso il contatto delle piastrine con le cellule tumorali – un processo che dipende dalla fibronectina 1, dall’integrina α5β1 e dal GPIbα. Il risultato: le piastrine dei pazienti affetti da NSCLC, come le cellule tumorali, esprimono PD-L1 funzionale, che, come quello sulla superficie del tumore, è in grado di sopprimere l’attività delle cellule T e potrebbe quindi svolgere un ruolo nell’evasione immunitaria del tumore e nella progressione della malattia.

Da questa scoperta, gli autori hanno sviluppato un algoritmo per calcolare il cosiddetto payload PD-L1 aggiustato indipendente dall’attivazione delle piastrine (pPD-L1Adj.). I pazienti con un pPD-L1Adj. basso hanno vissuto una mediana di 43 mesi, rispetto ai soli 14 mesi del gruppo con pPD-L1Adj. più alto. Il pPD-L1Adj. era particolarmente elevato in caso di stadio tumorale avanzato, coinvolgimento linfonodale, metastasi e forti fumatori, tra gli altri. Una riduzione significativa di pPD-L1Adj. poteva essere rilevata durante il corso della terapia, se c’era una risposta alla terapia. L’effetto opposto – cioè un aumento di pPD-L1Adj. – è stato osservato nei pazienti in cui la malattia è progredita durante il trattamento. Il potere predittivo del pPD-L1Adj. pre-terapeutico sulla risposta all’immunoterapia è stato superiore alla quantificazione istologica standard dell’espressione di PD-L1. Ciò potrebbe essere dovuto in particolare al fatto che l’eterogeneità intratumorale può essere mappata in modo più affidabile analizzando le piastrine che valutando le singole parti del tumore sulla base delle biopsie. Un altro vantaggio del nuovo metodo potenziale è la determinazione dell’espressione di PD-L1 tramite un prelievo di sangue – quindi senza biopsia – e quindi una minore invasività. Ripetere l’analisi a seconda della dinamica della malattia sarebbe anche più facile con il nuovo metodo.

Resta da vedere se i risultati dello studio saranno confermati e se le piastrine saranno utilizzate per prevedere la risposta alle terapie con inibitori del checkpoint in futuro. Il numero di pazienti che potrebbero trarne beneficio è elevato – dopo tutto, circa 1,8 milioni di persone muoiono di cancro ai polmoni ogni anno. Marcatori affidabili possono contribuire in modo significativo all’ottimizzazione della terapia e quindi alla riduzione di questo numero, nonché alla minimizzazione di effetti collaterali inutili e potenzialmente fatali e alla riduzione dei costi sanitari. Quest’ultimo aspetto è particolarmente rilevante, dato l’elevato numero di pazienti affetti da NSCLC e gli alti costi delle immunoterapie. Il prossimo passo sarà uno studio multicentrico. Rimaniamo curiosi.

Fonte: Hinterleitner C, et al: Il PD-L1 piastrinico riflette l’espressione collettiva PD-L1 intratumorale e predice la risposta all’immunoterapia nel carcinoma polmonare non a piccole cellule. Comunicazioni sulla natura. 2021; 12(1): 7005.

Letteratura:

- Informazioni sui farmaci di Swissmedic: www.swissmedicinfo.ch (ultimo accesso il 25.01.22).

InFo ONCOLOGIA ED EMATOLOGIA 2022; 10(1): 30

InFo PNEUMOLOGIA & ALLERGOLOGIA 2022; 4(2): 40