Per quanto riguarda le fratture osteoporotiche, la Svizzera, insieme a Svezia e Stati Uniti, è uno dei Paesi ad alto rischio. Una donna svizzera di 50 anni ha un rischio del 51,3% di subire una frattura osteoporotica nel resto della sua vita. Per gli uomini, il rischio è significativamente inferiore, pari al 20,2%, ma comunque significativo [1]. Il Prof. Dr. med. Marius Kränzlin, Basilea, ha fornito una panoramica delle attuali raccomandazioni sulla diagnosi e la terapia dell’osteoporosi in occasione della riunione annuale della SGIM di quest’anno.

Sebbene sempre più dati indichino che l’incidenza delle fratture è diminuita dall’introduzione dei bifosfonati, il numero di ricoveri ospedalieri dovuti a fratture osteoporotiche è aumentato del 17% e i costi di ospedalizzazione del 30% in Svizzera tra il 2000 e il 2008 [2]. Queste cifre dimostrano quanto sia importante identificare i pazienti ad alto rischio per trattarli in modo appropriato. Sappiamo che una diminuzione della densità ossea di una deviazione standard raddoppia il rischio relativo di frattura, ma negli ultimi anni abbiamo dovuto imparare che la densitometria non è adatta per lo screening, perché la specificità diminuisce con il passare del tempo”. >L’80% è molto buono, ma la sensibilità è scarsa”, ha detto il Prof. Dr med. Marius Kränzlin, Basilea, nella sua conferenza alla riunione annuale di quest’anno della SGIM.

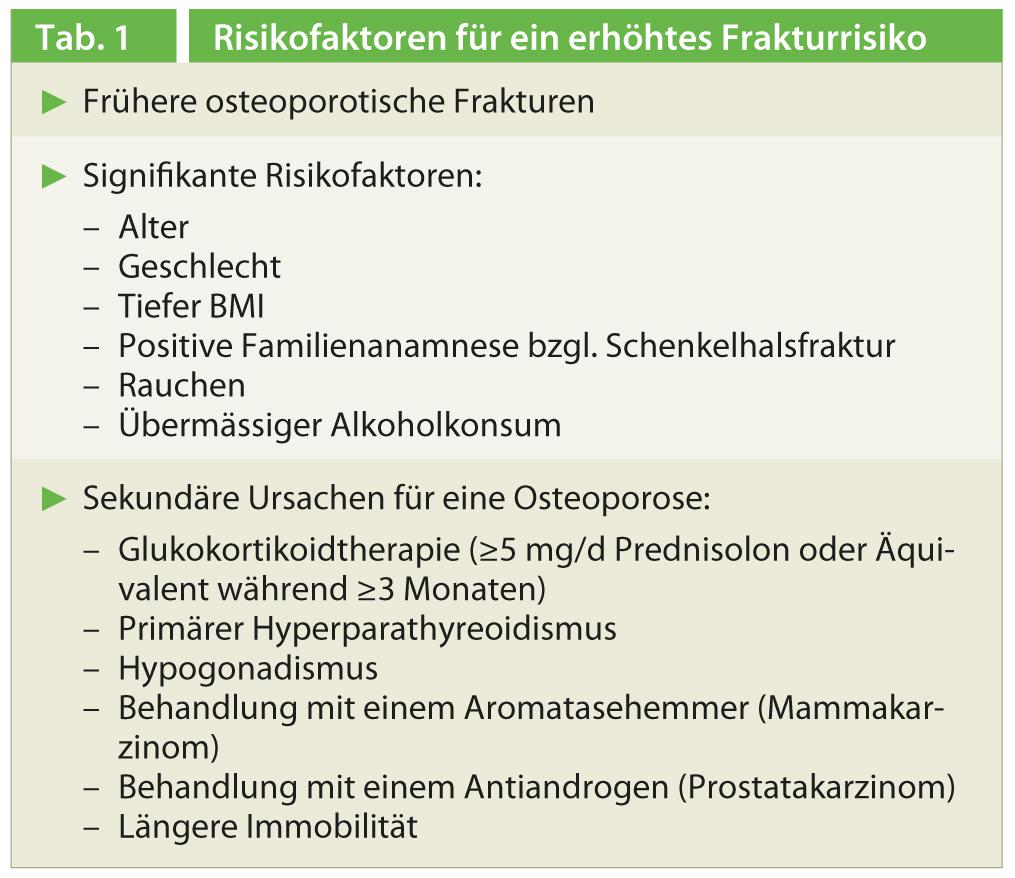

Da un lato, il 50% delle fratture osteoporotiche si verifica già nella fase osteopenica, cioè prima che venga raggiunta la soglia diagnostica (T-score -2,5); dall’altro, ci sono pazienti con un T-score molto basso che non subiscono fratture per molti anni. Questo dimostra che la densità ossea non è l’unico fattore di rischio di frattura. In molti Paesi, tra cui la Svizzera, la cosiddetta strategia di ricerca dei casi è quindi raccomandata al posto dello screening densitometrico. Oltre a registrare le fratture osteoporotiche precedenti – il rischio maggiore per una nuova frattura – vengono registrati altri fattori che aumentano il rischio di frattura (Tab. 1).

Ulteriori chiarimenti vengono eseguiti solo se sono presenti fattori di rischio. Uno strumento adatto per identificare i pazienti a rischio aumentato è lo strumento di valutazione del rischio di frattura dell’OMS (FRAX), che combina i vari fattori di rischio in un algoritmo specifico. Anche senza misurazione della densità ossea, il rischio assoluto di frattura individuale di un paziente può essere calcolato con questo calcolatore di rischio, disponibile online sul sito www.shef.ac.uk/FRAX/ o come applicazione per iPhone. A seconda del risultato, si può poi effettuare una densitometria per determinare il rischio in modo più preciso e il risultato può essere incluso nel calcolo del FRAX.

Affrontare correttamente il rischio di frattura calcolato

Il calcolo del rischio di frattura è la base per la decisione di trattamento. Nei pazienti che hanno già subito una frattura vertebrale o del collo del femore, tutte le linee guida concordano sul fatto che questa è un’indicazione per la terapia farmacologica. Per le fratture non vertebrali preesistenti, l’indicazione al trattamento può basarsi sul FRAX e sulla soglia di intervento definita per il rispettivo Paese o sulla densitometria (T-score -2). “In Svizzera, abbiamo deciso di usare il FRAX e di fare la densitometria solo se il rischio di frattura è troppo alto”, ha spiegato il Prof. Kränzlin.

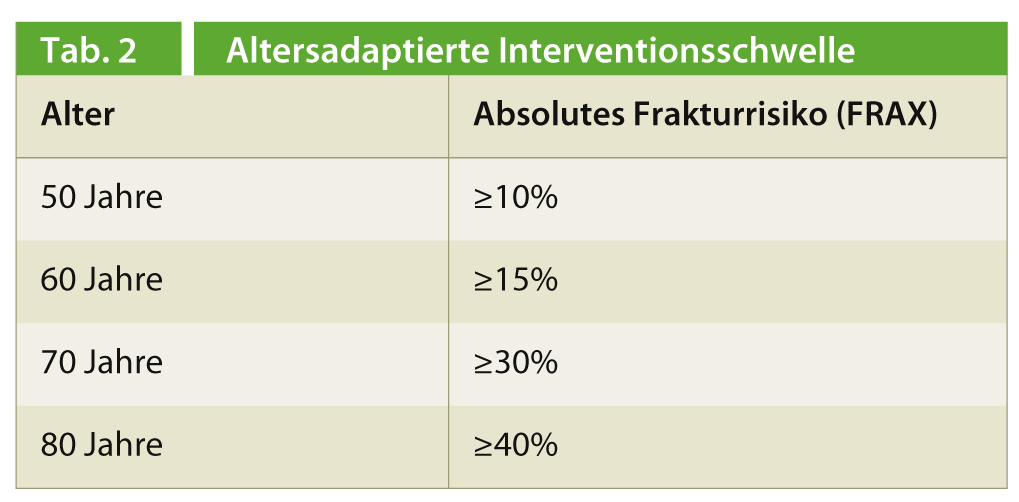

La decisione terapeutica è più difficile nei pazienti senza fratture. Negli Stati Uniti, un punteggio T di -2,5 o un rischio di frattura a 10 anni ≥15-20% è generalmente considerato un’indicazione per il trattamento farmacologico, indipendentemente dall’età. In Inghilterra, Svizzera e Francia, viene invece applicata una soglia di rischio aggiustata per l’età, cioè la terapia farmacologica viene raccomandata se il rischio assoluto stimato a 10 anni di una frattura osteoporotica corrisponde al rischio assoluto di una persona della stessa età con una frattura prevalente (Tab. 2).

Questo è l’unico modo per garantire che nessun paziente venga trattato inutilmente. Come ha dimostrato uno studio pubblicato nel 2012, questo approccio è anche conveniente a tutte le età [3].

Oggi è disponibile un’intera gamma di preparati per il trattamento. Esistono ottime prove (grado A) che il rischio di fratture vertebrali può essere ridotto in modo significativo per i bifosfonati, i modulatori selettivi del recettore degli estrogeni (raloxifene, bazedoxifene), gli estrogeni, l’anticorpo RANKL (denosumab) e la teriparatide (ormone paratiroideo ricombinante). Per le fratture non vertebrali, i bifosfonati, denosumab e teriparatide in particolare riducono il rischio di frattura [4]. Nei prossimi anni sono attese diverse altre sostanze che attualmente sono ancora in fase clinica III, come un inibitore della catepsina K (odanacatib) e gli anticorpi anabolizzanti anti-sclerostina e anti-testa dura.

Le interruzioni del trattamento sono importanti

“Ma quanto dovrebbe durare il trattamento?”, ha chiesto il Prof. Kränzlin, portandoci a un punto che è attualmente oggetto di un intenso dibattito. Gli studi dimostrano che dopo tre anni di trattamento, i bifosfonati continuano ad avere un effetto per almeno tre anni dopo la loro interruzione, motivo per cui nella maggior parte dei casi è possibile interrompere il trattamento [6]. Solo i pazienti in cui il punteggio T del collo del femore è ancora <-2,5 dopo tre-cinque anni di trattamento beneficiano del proseguimento della terapia [7]. “Per il rischio elevato di fratture, raccomandiamo la terapia con bifosfonati per cinque-sette anni, per il rischio moderato per tre-cinque anni, poi una pausa e il follow-up. Per quanto riguarda il denosumab, a questo punto raccomandiamo anche un’interruzione del trattamento dopo tre-cinque anni, anche se non sappiamo ancora esattamente cosa succede dopo l’interruzione”, ha detto il Prof. Kränzlin, riassumendo le raccomandazioni dell’Associazione Svizzera dell’Osteoporosi (SVGO).

Un motivo per limitare la durata della terapia è anche l’aumento del tasso di complicanze in caso di trattamento con bifosfonati a lungo termine. Sebbene il rischio di osteonecrosi della mascella non sia molto elevato con la terapia dell’osteoporosi (1:10.000 contro 1:100 con la terapia oncologica), bisogna essere consapevoli del fatto che il bifosfonato si accumula nella mascella dopo una procedura di dentizzazione, il che aumenta significativamente il rischio di osteonecrosi [8]. La chirurgia dentoalveolare non deve quindi essere eseguita prima di otto settimane dall’ultima somministrazione di bifosfonati per via endovenosa, e il trattamento non deve essere ripreso fino a quando la condizione dentoalveolare non sia completamente guarita.

Un’altra complicazione di cui soffrono i pazienti che ricevono bifosfonati da diversi anni e lamentano dolore alla coscia è la frattura atipica del femore. Queste fratture si verificano spontaneamente, sono tipicamente orizzontali e mostrano un ispessimento corticale nell’area della frattura. Poiché questo ispessimento può essere rilevato radiologicamente in anticipo, vale la pena fare una radiografia nella situazione sopra descritta. Dopo la sospensione dei bifosfonati, il rischio di frattura atipica si normalizza dopo soli sei-dodici mesi.

Fonte: 81esima Riunione annuale del SGIM, 29-31 maggio 2013, Basilea.

Letteratura:

- Lippuner K, et al. Probabilità residue nell’arco della vita e probabilità assolute a 10 anni di frattura osteoporotica in uomini e donne svizzeri. Osteoporos Int 2009; 20: 1131-1140.

- Lippuner K, et al. Ricoveri per fratture tra gli anni 2000 e 2007 in Svizzera: un’analisi delle tendenze. Osteoporos Int 2011; 22: 2487-2497.

- Kanis JA, et al. Guida europea per la diagnosi e la gestione dell’osteoporosi nelle donne in postmenopausa. Osteoporos Int 2008 Apr; 19(4): 399-428.

- Lippuner K, et al. Soglie di intervento economicamente vantaggiose contro le fratture osteoporotiche basate su FRAX® in Svizzera. Osteoporos Int 2012; 23: 2579-2589.

- Murad MH, et al. Revisione clinica. Efficacia comparativa dei trattamenti farmacologici per prevenire le fratture da fragilità: una revisione sistematica e una meta-analisi di rete. J Clin Endocrinol Metab 2012; 97: 1871-1880.

- Black DM, et al. L’effetto di 3 o 6 anni di trattamento con acido zoledronico dell’osteoporosi: un’estensione randomizzata dello studio HORIZON-Pivotal Fracture Trial (PFT). J Bone Miner Res 2012; 27: 243-254.

- Schwartz AV, et al. Efficacia dell’alendronato continuato per le fratture nelle donne con e senza frattura vertebrale prevalente: lo studio FLEX. J Bone Miner Res; 25: 976-982.

- Rizzoli R, et al. Osteonecrosi della mascella e trattamento con bifosfonati per l’osteoporosi. Osso; 42: 84-847.

Pratica di famiglia 2013; 8(9): 50-51