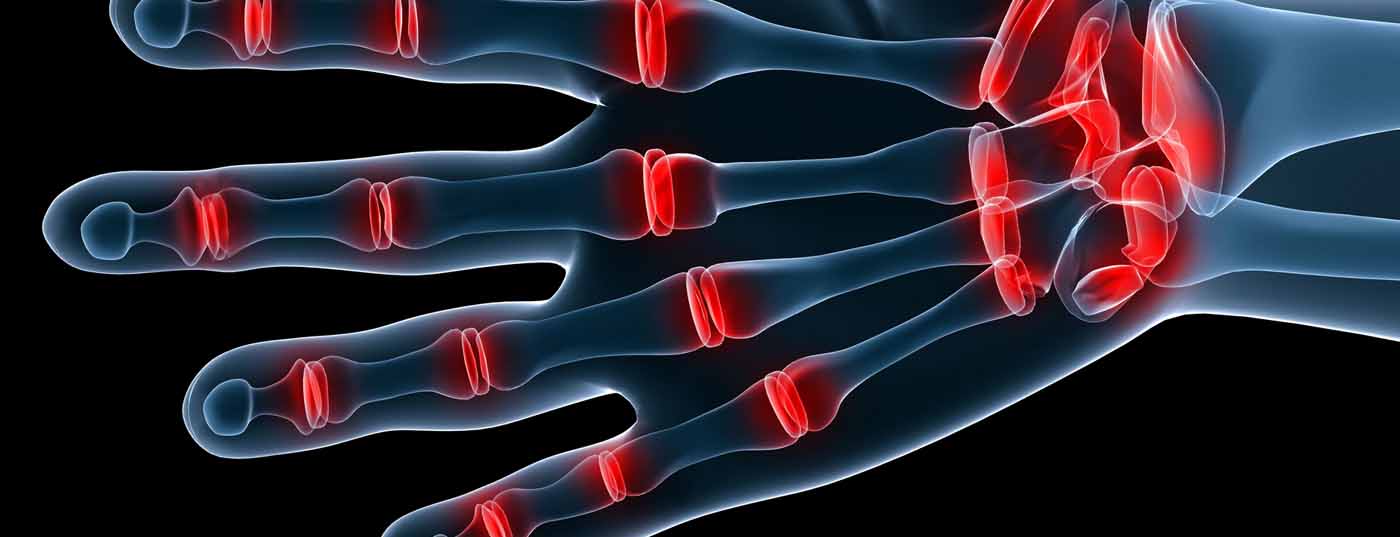

L’artrite reumatoide (RA) è una malattia cronica che provoca gonfiore e quindi limitazioni di movimento e dolore articolare. Si verifica due volte più spesso nelle donne che negli uomini e l’incidenza è elevata in tutto il mondo. Sebbene la RA colpisca principalmente le articolazioni, l’infiammazione può estendersi anche ad altri organi. La gravità della malattia e l’infiammazione sono associate a un aumento del rischio di malattia coronarica rispetto alla popolazione normale, quindi la gestione efficace di questi fattori è fondamentale. I risultati dei nuovi studi sono stati discussi al Congresso ACR di San Diego. Si trattava di un possibile effetto della precedente terapia RA per altre entità patologiche.

(ag) Gli inibitori del fattore di necrosi tumorale (TNF), come infliximab, adalimumab, golimumab e certolizumab pegol, e la proteina geneticamente modificata etanercept, costituiscono una classe di farmaci in uso da dieci anni. Viene utilizzato in tutto il mondo per trattare malattie infiammatorie come l’artrite reumatoide (RA), l’artrite psoriasica (PsA), l’artrite giovanile, il morbo di Crohn, la spondilite anchilosante (malattia di Bekhterev) e la psoriasi. Poiché le attuali opzioni terapeutiche nell’AR portano a un buon controllo dell’infiammazione articolare, la domanda è se questo possa anche affrontare alcune comorbidità.

Gli inibitori del TNF possono ridurre il rischio di ACS?

Un gruppo di ricercatori svedesi ha ora studiato se gli inibitori del TNF nel trattamento dei pazienti con RA riducono anche l’aumento del rischio di malattia coronarica acuta (ACS). I risultati sono stati presentati da Lotta Ljung, MD, Umeå, al Congresso ACR di quest’anno [1]. In particolare, è stata formata una coorte di 7704 pazienti del Registro Svedese dei Biologici che non avevano una storia di cardiopatia ischemica fino a quel momento e che hanno iniziato il loro trattamento con un inibitore del TNF tra il 2001 e il 2010. Le coorti di confronto ponderate comprendevano 23 112 pazienti con RA dal registro nazionale dei pazienti che non avevano mai assunto un biologico e 38 520 persone dal registro della popolazione generale. I pazienti sono stati considerati “attivi” se hanno assunto inibitori del TNF fino all’endpoint definito e per altri 90 giorni.

L’ACS è stata definita come una diagnosi primaria di infarto miocardico, angina instabile o infarto miocardico con decesso. Nella popolazione generale, questi casi si sono verificati a un tasso di 3,3/1000 persone all’anno, rispetto a 5,7/1000 nei pazienti con RA in stato “attivo” e 8,6/1000 nei pazienti con RA che non hanno mai assunto un biologico. Dopo aver controllato altri fattori di influenza, la probabilità di subire un ACS era del 50% più alta nei pazienti RA che assumevano “attivamente” gli inibitori del TNF, e due volte più alta in quelli che non lo facevano mai, rispetto alla popolazione generale. Rispetto a coloro che si sono astenuti dai biologici, il rischio per i pazienti con stato “attivo” era di conseguenza inferiore del 27%. Questo studio dimostra che l’assunzione di inibitori del TNF ha anche un impatto sulle comorbidità cardiovascolari, ma non dice se il rischio minore sia dovuto ai farmaci stessi o a un migliore controllo dell’infiammazione.

Uno studio britannico conferma l’effetto

Audrey Low, Manchester, ha presentato i risultati di uno studio britannico che confronta il rischio e la gravità dell’infarto miocardico nei pazienti RA che assumono inibitori del TNF con quelli che assumono farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD) non biologici [2]. Questo si è basato sui dati dello studio prospettico BSRBR-RA in corso, che esamina la sicurezza della terapia biologica nell’AR, e del Myocardial Ischaemia National Audit Project (MINAP), una raccolta di dati nazionali sui ricoveri per infarto in Inghilterra e Galles.

L’analisi ha confrontato i pazienti RA reclutati tra il 2001 e il 2008 che hanno iniziato una terapia con inibitori del TNF (etanercept, infliximab, adalimumab) e quelli trattati con DMARD non biologici. Il risultato è simile a quello dello studio citato in precedenza: i pazienti trattati con inibitori del TNF avevano un rischio ridotto di infarto rispetto all’altro gruppo. Tuttavia, la gravità degli infarti che si sono comunque verificati era la stessa in entrambi i gruppi.

Miglioramento dell’efficacia del trattamento dell’AR

Il rituximab è un farmaco comunemente usato per l’AR, ma anche per la granulomatosi con poliangioite e alcuni tipi di cancro. L’ipotesi che il percorso terapeutico sia sicuro ed efficace anche per le malattie associate alle IgG4 è stata discussa al congresso ACR. John Stone, MD, Boston, ha presentato i risultati di uno studio [3] che ha esaminato proprio questo.

La malattia associata alle IgG4 (IgG4-RD) è stata scoperta solo di recente. Si tratta di una condizione multiorganica che imita numerose condizioni reumatologiche, tra le altre. Può colpire quasi tutti gli organi del corpo. I mimi reumatologici più comuni sono la sindrome di Sjögren, la granulomatosi con poliangioite, il lupus eritematoso sistemico e la sarcoidosi. Inoltre, l’IgG4-RD imita anche le infezioni e i tumori maligni, in particolare il linfoma, il carcinoma pancreatico, renale o polmonare. La IgG4-RD è ora definita come un’entità patologica a sé stante, che riunisce oltre una dozzina di condizioni precedentemente considerate entità monoorgano.

Un team di ricercatori guidato da Stone ha ora studiato se la terapia classica della RA con rituximab sia utile anche contro la IgG4-RD. “Sono urgentemente necessarie nuove strategie terapeutiche per questa malattia”, ha detto Stone. “I pazienti del nostro studio avevano più organi colpiti (ad esempio, ghiandole salivari, polmoni, linfonodi, pancreas, reni, prostata), la loro IgG4-RD è stata confermata patologicamente. Sono stati trattati con 1000 mg di rituximab all’inizio e al giorno 15, ma non con una dose di mantenimento dopo il giorno 15. Con ogni dose di rituximab, hanno ricevuto anche 100 mg di metilprednisolone. Solo due pazienti sono stati trattati con prednisone in aggiunta a rituximab”.

I pazienti sono stati valutati a uno, tre, cinque, sei, otto, dieci e dodici mesi dalla prima dose di rituximab per tre punti: Risposta della malattia al farmaco, riacutizzazione della malattia entro il sesto mese e necessità di aggiungere uno steroide tra il secondo e il sesto mese. Questi fattori (risposta, assenza di riacutizzazioni, assenza di necessità di steroidi) hanno costituito l’endpoint primario.

26 dei 28 pazienti seguiti per almeno un mese e 22 dei 24 seguiti per tre mesi hanno ottenuto una riduzione dell’attività della malattia senza l’uso di steroidi. Tra i 23 pazienti seguiti fino a sei mesi, 20 hanno soddisfatto le tre condizioni dell’endpoint primario. Solo due dei 28 partecipanti hanno avuto bisogno di un aumento del prednisone dopo il primo mese di studio. Il team di Stone non ha rilevato effetti collaterali gravi o inaspettati con il rituximab.

“Questo studio rappresenta un passo importante per i pazienti con IgG4-RD e apre interessanti prospettive di ricerca. Il rituximab sembra rappresentare una nuova importante opzione terapeutica per loro, che potrebbe sostituire la terapia prolungata e persino indefinita con steroidi, spesso combinati con altri farmaci potenzialmente tossici dal valore incerto. Naturalmente, i risultati devono essere verificati in un ampio studio randomizzato e i percorsi di rituximab nel contesto di questa malattia devono essere chiariti”, ha concluso Stone.

Fonte: Riunione annuale ACR/ARHP, 26-30 ottobre 2013, San Diego

Letteratura:

- Ljung L, et al: Inibitori del fattore di necrosi tumorale e rischio di sindrome coronarica acuta nell’artrite reumatoide – uno studio di coorte nazionale. Abstract ACR #804.

- Low ASL, et al: Incidenza e gravità dell’infarto miocardico nei soggetti che ricevono farmaci anti-fattore di necrosi tumorale per l’artrite reumatoide: risultati del collegamento tra il registro dei farmaci biologici della Società Britannica di Reumatologia per l’artrite reumatoide e il progetto di audit nazionale sull’ischemia miocardica. Abstract ACR #2760.

- Stone J, et al: Rituximab per il trattamento della malattia correlata alle IgG4: uno studio clinico prospettico. Abstract ACR #2649.

SPECIALE CONGRESSO 2014; 6(1): 2-3