I disturbi del sonno sono uno dei disturbi più comuni nella popolazione normale. Fino a un quarto soffre di problemi di addormentamento o di sonno notturno, o di sonno non ristoratore che dura da almeno sei mesi. Le conseguenze negative sono la stanchezza e i disturbi dell’attenzione e della concentrazione legati alla sonnolenza, con conseguenze talvolta fatali nel traffico stradale o nei gruppi professionali esposti. La classificazione internazionale (ICSD-2) [1] riassume un totale di 88 disturbi del sonno/veglia. In questo contesto, la diagnostica e la terapia razionali sono essenziali.

Una terapia razionale richiede una diagnosi accurata dei disturbi sonno-veglia. L’anamnesi deve innanzitutto dividere i disturbi del sonno-veglia in due classi principali, ossia l’insonnia con difficoltà ad addormentarsi e/o a dormire durante la notte, e l’ipersonnia sotto forma di sonnolenza diurna e aumento della durata del sonno. La sonnolenza diurna si riferisce a una ridotta capacità di mantenere la veglia e l’attenzione sostenuta. Clinicamente, la sonnolenza si manifesta come una sensazione soggettiva e una tendenza ad addormentarsi, soprattutto in situazioni monotone. La sonnolenza può essere valutata in modo standardizzato con questionari (ad esempio, Epworth Sleepiness Score) e oggettivata e quantificata con l’aiuto di test di vigilanza (Multiple Sleep Latency Test; MSLT e Maintenance of Wakefulness Test; MWT) [2]. La sonnolenza diurna deve essere distinta dalla stanchezza, che si riferisce a una ridotta capacità dell’intero organismo di svolgere le proprie funzioni. Questo riguarda le funzioni motorie (muscolatura) e mentali in varie dimensioni (percezione, cognizione) e le prestazioni psicosociali. Clinicamente, la fatica si manifesta con la sensazione soggettiva di languore ed esaurimento legati all’attività. Sempre più spesso viene utilizzato anche il termine anglo-americano fatigue, che corrisponde a uno stato persistente di esaurimento fisico o cognitivo percepito soggettivamente, anche in assenza di stress precedente. La fatica non può essere oggettivata o misurata, ma viene valutata in termini di gravità utilizzando dei questionari (ad esempio, la Fatigue Severity Scale).

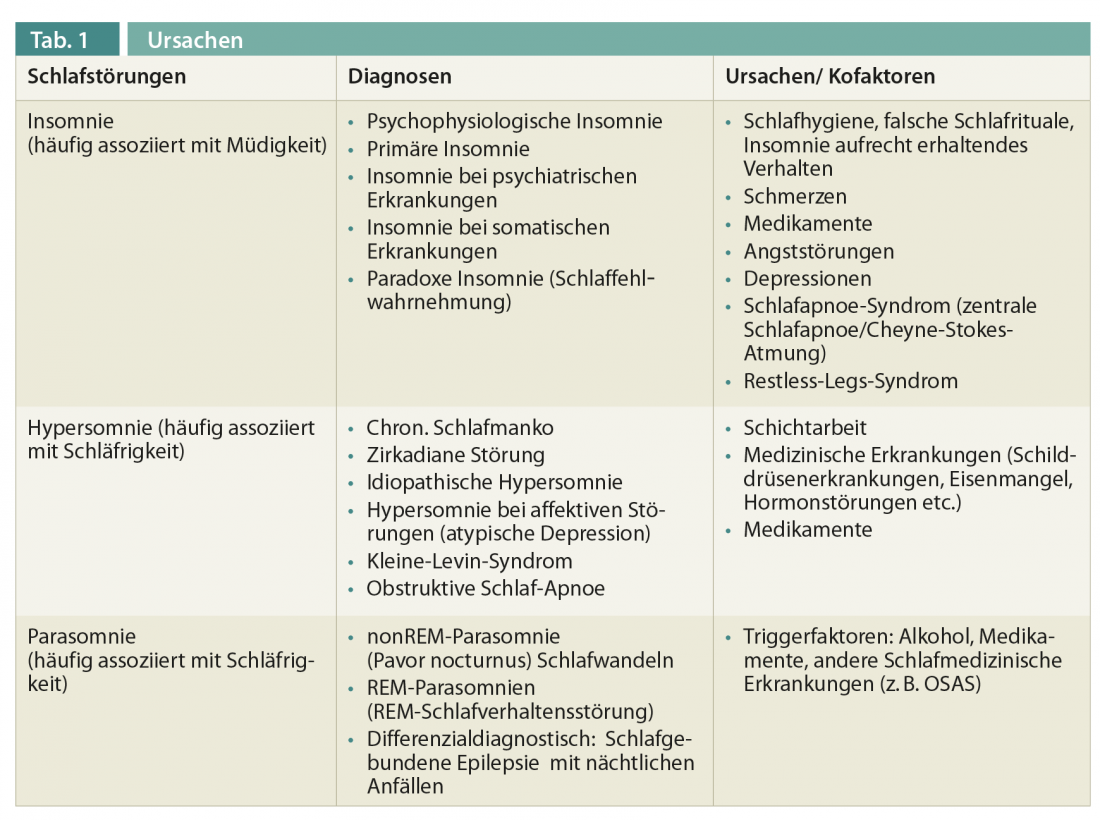

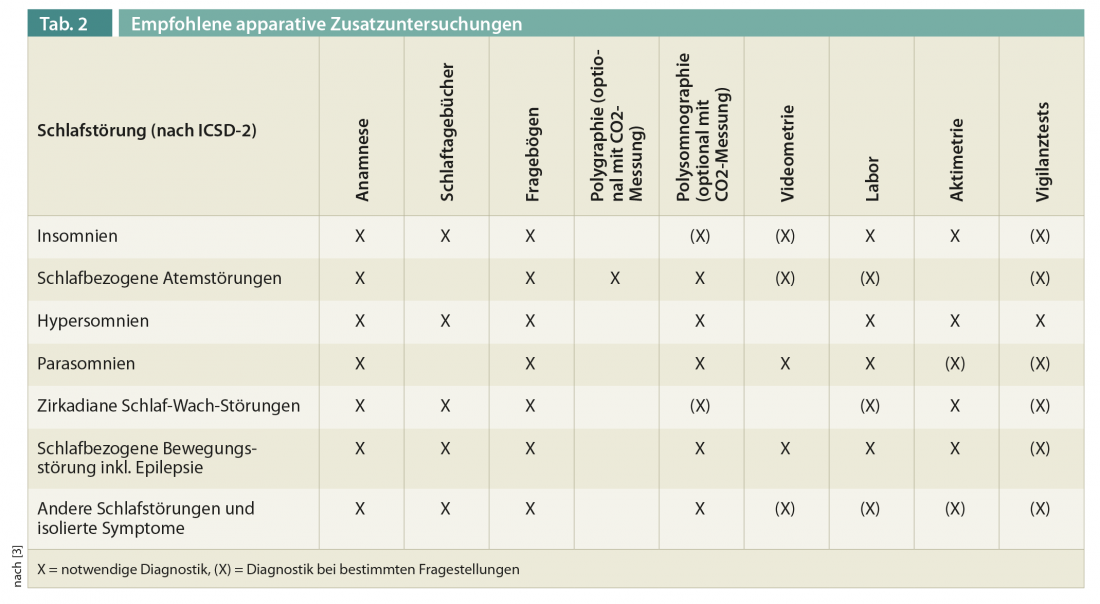

Come terzo gruppo principale, le parasonnie dovrebbero essere delineate come fenomeni motori, sensoriali o mentali inadeguati durante il sonno, in parte con modelli comportamentali complessi. Oltre ai tre gruppi principali, l’ICSD-2 classifica anche altri disturbi del sonno-veglia che non possono essere necessariamente assegnati all’insonnia, all’ipersonnia o alla parasonnia (ad esempio, i disturbi circadiani) o che possono indurre sia l’insonnia che l’ipersonnia (ad esempio, i disturbi respiratori legati al sonno). Per una diagnosi precisa, a volte sono necessari ulteriori strumenti ed esami di laboratorio. Le tabelle 1 e 2 forniscono una panoramica delle cause più comuni dei disturbi del sonno-veglia e degli esami aggiuntivi raccomandati con l’ausilio di apparecchiature. La terapia razionale dei disturbi sonno-veglia deve essere orientata su tre aspetti:

- Quale gruppo di disturbi del sonno-veglia è presente? (Insonnia, Ipersonnia, Parasonnia, altri)

- Qual è l’urgenza della terapia? Oltre agli aspetti medici, anche le questioni di salute sul lavoro e gli aspetti legati al diritto assicurativo giocano un ruolo importante (ad esempio, il paziente può guidare un veicolo? Il paziente può continuare a esercitare la sua professione, ad esempio i piloti).

- Cosa può fare il medico non specialista e quando è necessario rivolgersi a un centro specializzato?

Insonnia

La maggior parte dei pazienti affetti da insonnia viene trattata con farmaci da medici non specializzati, il che spesso porta a problemi nella terapia a lungo termine. Inoltre, il trattamento dell’insonnia è cambiato negli ultimi anni. Mentre in passato si presumeva che il trattamento della malattia di base (ad esempio, la depressione) avrebbe trattato contemporaneamente l’insonnia in modo sufficiente, oggi si segue il concetto di insonnia comorbile, in cui anche il disturbo del sonno deve essere trattato in modo specifico. L’idea di base delle terapie non farmacologiche consiste nell’identificare e trattare i fattori che scatenano e mantengono l’insonnia [4]. Le regole terapeutiche di base comprendono un ambiente di sonno adeguato, l’introduzione di rituali serali, l’evitare il consumo di caffeina o di alcol, il mantenere un ritmo sonno/veglia regolare, il limitare l’orario di coricamento all’orario di sonno effettivo, l’abbandonare l’ambiente di sonno in caso di disturbi dell’insorgenza del sonno e del passaggio attraverso il sonno e l’evitare il sonno diurno anche dopo le ‘notti insonni’. Le sessioni psicoeducative speciali svolgono un ruolo centrale, in cui vengono corrette le informazioni errate (ad esempio, “ho bisogno di 8 ore di sonno al giorno”) e vengono insegnate tecniche di interruzione delle ruminazioni e/o tecniche di rilassamento (rilassamento muscolare progressivo, training autogeno) e biofeedback.

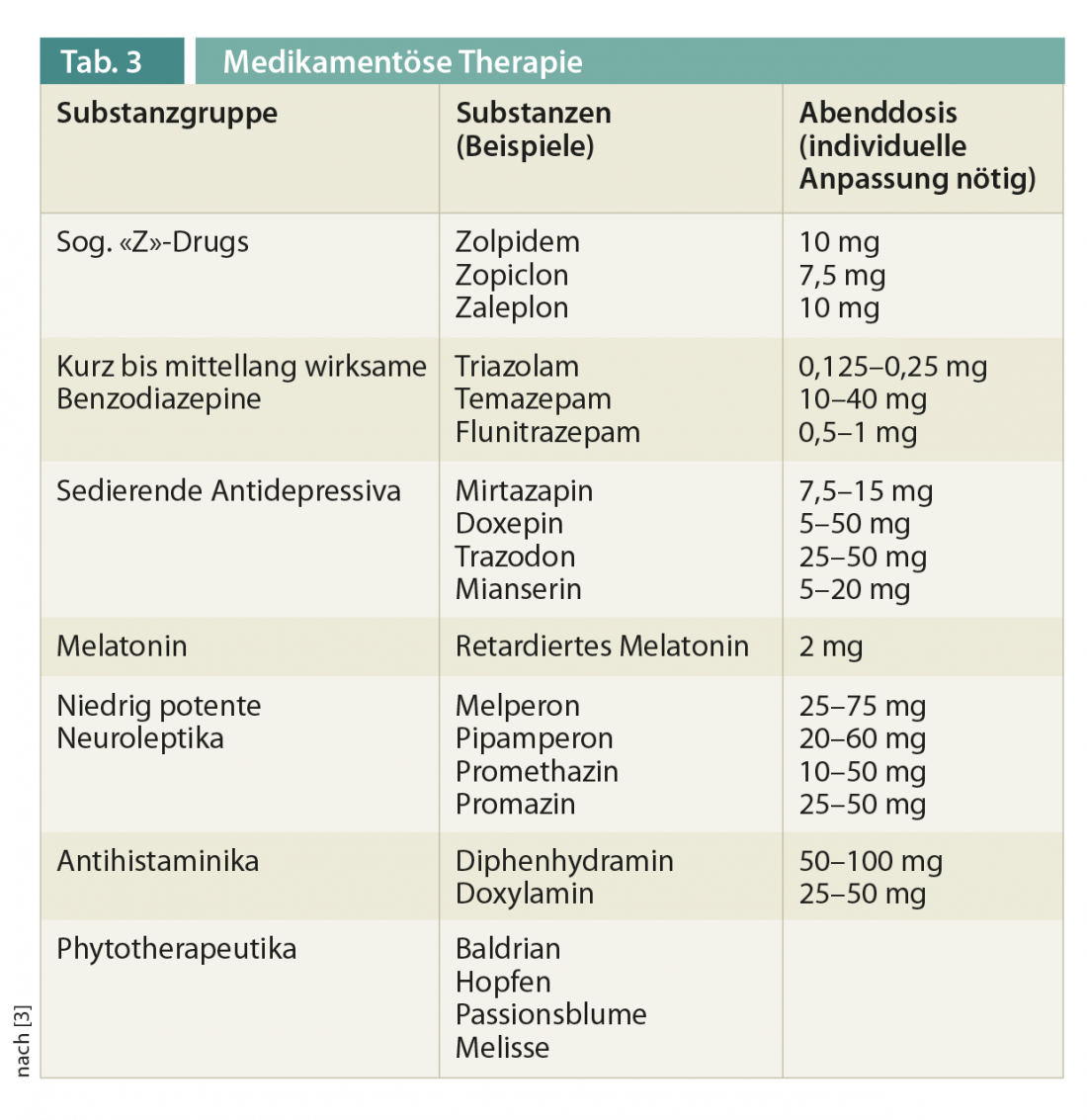

Nella terapia farmacologica, gli ipnotici sono consentiti solo per interventi di crisi per un periodo da due a quattro settimane; non si può sostenere un trattamento generale a lungo termine dell’insonnia. La Tabella 3 offre una panoramica delle sostanze disponibili in commercio. In questa sede è opportuno menzionare brevemente alcuni aspetti individuali. Gli agonisti del recettore delle benzodiazepine sono altrettanto efficaci delle benzodiazepine classiche. La terapia di intervallo con agonisti dei recettori delle benzodiazepine può essere una buona alternativa. Possono essere consigliati gli antidepressivi sedativi trazodone, doxepina e mirtazapina. I neurolettici a bassa potenza devono essere evitati, in considerazione dei rischi specifici della sostanza. La melatonina non può essere raccomandata in generale per il trattamento dell’insonnia, ad eccezione della melatonina a rilascio prolungato per il trattamento dell’insonnia nei pazienti di età >55 anni.

Ipersonnia/sonnolenza giornaliera

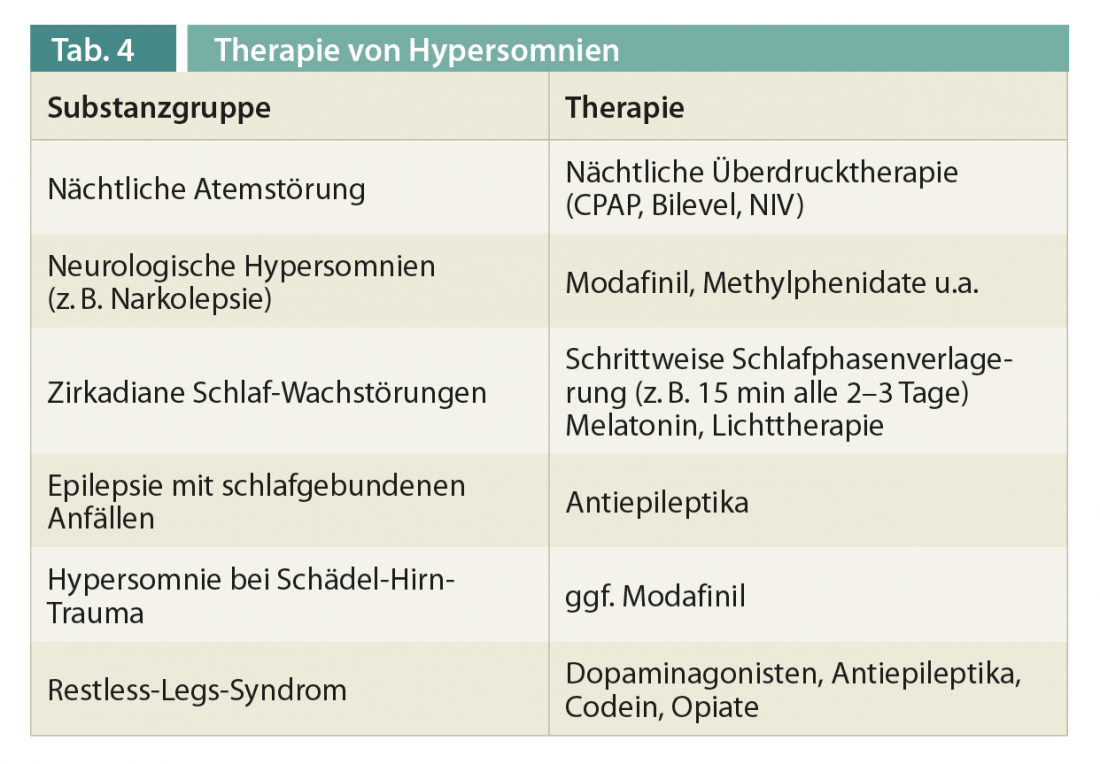

Il trattamento delle ipersonnie dipende esclusivamente dalla diagnosi di base e deve essere affidato a un medico specializzato. Il deficit cronico di sonno è una delle cause più importanti della sonnolenza diurna oggi, e molti pazienti non conoscono le loro esigenze individuali di sonno. Come regola generale, i tempi di riposo/attività (misurati actigraficamente) nei giorni lavorativi e in quelli non lavorativi non dovrebbero differire di oltre 1,5-2 ore. I disturbi circadiani che possono portare alla sonnolenza diurna (o all’insonnia) devono essere trattati gradualmente sotto forma di spostamento della fase del sonno, con il supporto della melatonina e della terapia della luce. In questo caso, è necessario un attento chiarimento nelle mani di un medico del sonno o di un cronobiologo, poiché l’effetto della luce e della melatonina dipende dal momento dell’applicazione e dalla sindrome specifica. Una panoramica della terapia dell’ipersonnia/sonnolenza diurna specifica è riportata nella Tabella 4.

Parasonnie

La terapia delle parassonnie mira a evitare i fattori scatenanti (alcol, farmaci, mancanza di sonno, febbre e altri) e ad adattare l’ambiente in cui si dorme (rimuovere gli oggetti che potrebbero potenzialmente causare lesioni, chiudere le finestre). Le procedure speciali di terapia non farmacologica (eccitazione anticipata, premeditazione) devono essere eseguite in centri specializzati. Le prove sul trattamento farmacologico sono limitate a rapporti di casi singoli con bassi livelli di evidenza. La terapia standard consiste in benzodiazepine, in particolare il clonazepam o gli inibitori della ricaptazione della serotonina (SSRI), anche se paradossalmente queste sostanze possono anche essere fattori scatenanti delle parasonnie. Per il disturbo comportamentale del sonno REM, il clonazepam a basse dosi 0,25-0,5 mg (massimo 2 mg) circa 30 minuti prima di andare a letto è efficace nella maggior parte dei casi (oltre l’80%). Nel caso del disturbo comportamentale del sonno REM, il paziente deve essere informato anche dell’aumento del rischio di una malattia neurodegenerativa da sinucleinopatie.

Letteratura:

- Accademia americana di medicina del sonno. Classificazione internazionale dei disturbi del sonno: Manuale diagnostico e di codifica, 2a ed. Accademia Americana di Medicina del Sonno, Westchester, Illinois 2005.

- Weess HG, et al. e Gruppo di lavoro Vigilanza del DGSM: Vigilanza, tendenza ad addormentarsi, attenzione sostenuta, fatica, sonnolenza – strumenti diagnostici per misurare i processi legati alla fatica e alla sonnolenza e i loro criteri di qualità. Somnologie 2000; 4: 20-38.

- Sonno non ristoratore/disturbi del sonno. Linee guida S3 Società tedesca per la ricerca sul sonno e la medicina del sonno (DGSM). Somnologia 2009; 13: 4-160.

- Riemann D, Perlis ML: I trattamenti dell’insonnia cronica: una revisione degli agonisti dei recettori delle benzodiazepine e delle terapie psicologiche e comportamentali.Sleep Medicine Reviews 2009; 13: 205-214.

InFo NEUROLOGIA & PSICHIATRIA 2013; 11(1): 28-31