La prevalenza della fibrillazione atriale è in aumento. A partire dai 65 anni, si raccomanda lo screening di tutti i pazienti, poiché i sintomi spesso non sono molto specifici. La fibrillazione atriale è una sindrome, i fattori di rischio devono essere controllati e la prevenzione degli eventi cerebrovascolari è estremamente importante.

La fibrillazione atriale (FA) è probabilmente l’aritmia cardiaca più comune nella medicina generale. È in rapido aumento a causa della struttura dell’età della popolazione e dello sviluppo di fattori di rischio, soprattutto l’obesità. Il rischio di vita nelle persone di età superiore ai 40 anni è di circa il 25%. La fibrillazione atriale si verifica più frequentemente negli uomini e con l’aumentare dell’età [1]. A differenza della fibrillazione atriale, nel flutter atriale gli atri sono eccitati in modo uniforme (con una frequenza di flutter da 250 a 350 contrazioni al minuto), ma anche la capacità di pompaggio degli atri è ridotta.

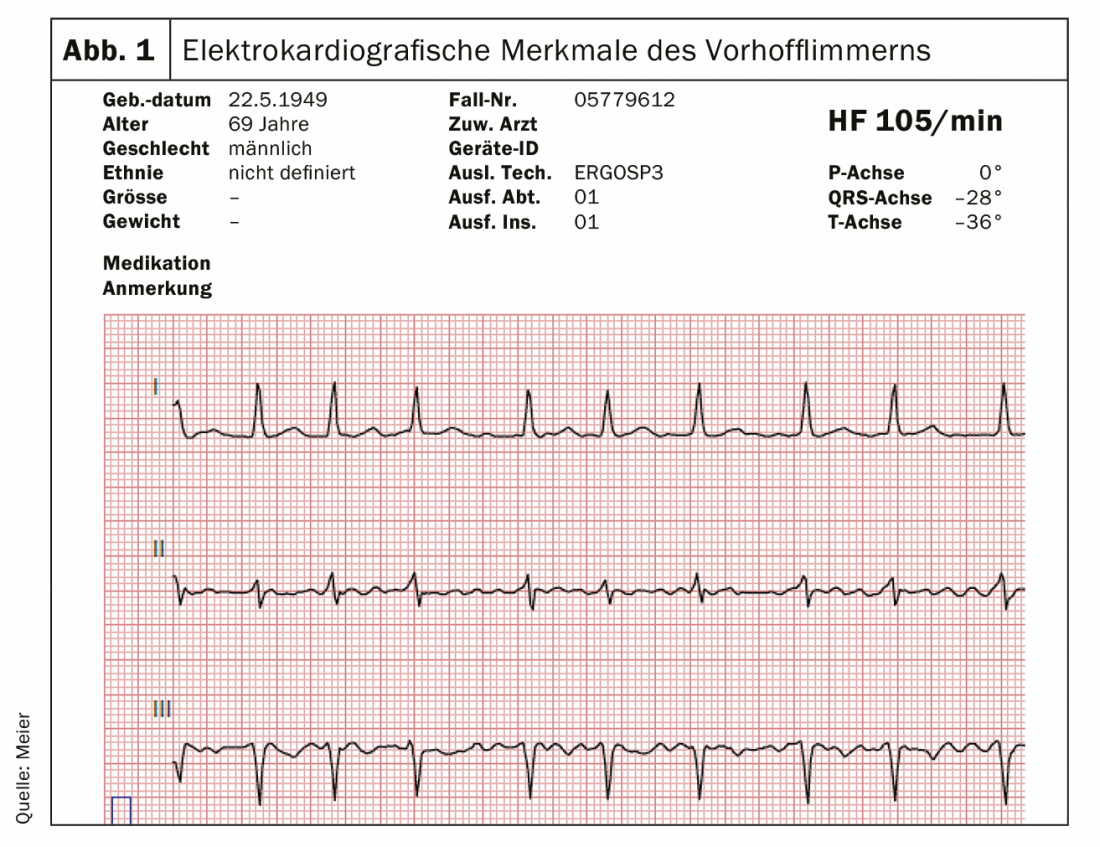

Gli intervalli RR nella fibrillazione atriale non seguono un modello ripetitivo. Sono “irregolarmente irregolari”, quindi c’è un’aritmia completa (Fig. 1) . Sebbene ci sia un’attività elettrica in alcune derivazioni che potrebbe indicare qualcosa come le onde P, non ci sono onde P definite. Anche se è possibile definire la lunghezza del ciclo atriale (l’intervallo tra due attivazioni atriali o l’intervallo P-P), questa è irregolare e spesso inferiore a 200 millisecondi (che corrisponde a una frequenza atriale di oltre 300 battiti al minuto).

Quali sono gli effetti?

La fibrillazione atriale è rilevante in diversi modi. Può avere conseguenze negative legate alla riduzione della gittata cardiaca e alla formazione di trombi nell’atrio e nel tubo atriale. Inoltre, i pazienti affetti possono essere a maggior rischio di mortalità e, secondo studi recenti, di demenza [2].

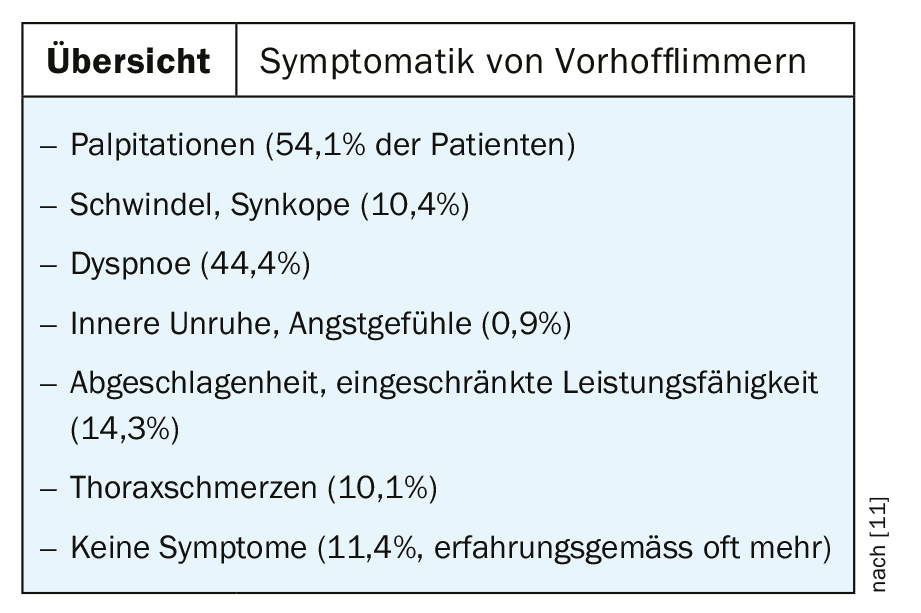

Trattandosi di una malattia cronica, i pazienti si abituano ai sintomi e adattano il loro stile di vita. Tuttavia, la fibrillazione atriale spesso limita la qualità della vita, soprattutto dei pazienti attivi più giovani. Non è raro che la fibrillazione atriale sia principalmente asintomatica. I pazienti spesso presentano una minore tolleranza all’esercizio e dispnea da sforzo o dolore toracico. Non tutti soffrono dei sintomi tipici, come le palpitazioni (panoramica).

Tipi e cause della fibrillazione atriale

La fibrillazione atriale è una sindrome relativamente eterogenea, spesso secondaria ad altri problemi cardiaci o extracardiaci. Ciononostante, dovremmo trattarla se necessario, idealmente insieme ai possibili fattori sottostanti e includendo miglioramenti dello stile di vita – è qui che il fornitore di cure primarie è l’autorità ideale.

L’ipertensione, l’obesità, l’ipertiroidismo, l’alcol, dopo un intervento chirurgico al cuore, la pericardite, l’infarto del miocardio (MI), l’embolia polmonare, le malattie polmonari e altri fattori possono innescare o promuovere la FA.

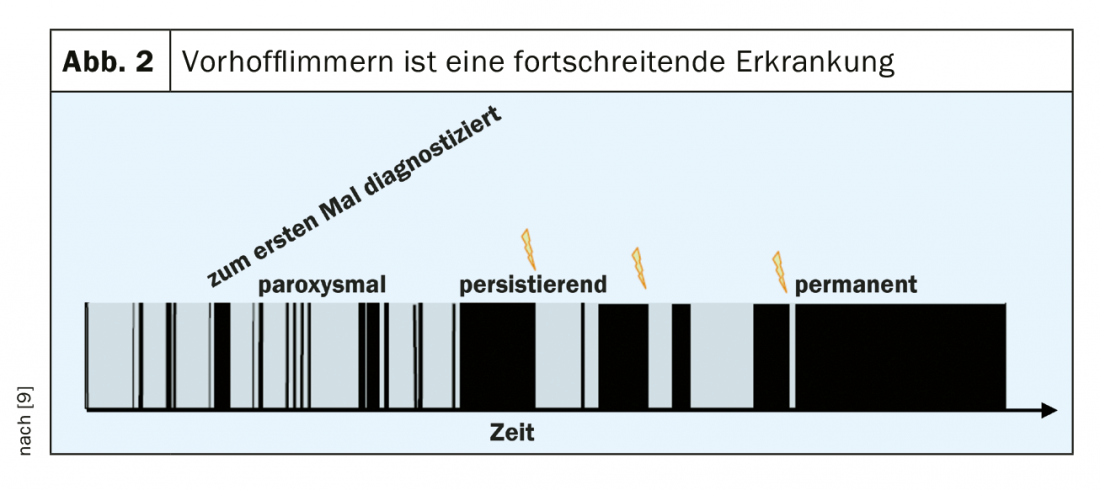

Per una gestione ottimale, è importante ricordare che la fibrillazione atriale è una malattia progressiva. La fibrillazione atriale porta a un rimodellamento atriale sfavorevole e gli episodi aritmici aumentano in frequenza e durata (Fig. 2) . Esistono le seguenti fasi:

- Fibrillazione atriale diagnosticata per la prima volta

- Fibrillazione atriale parossistica, si converte al più tardi entro sette giorni, spesso entro 48 ore.

- Fibrillazione atriale persistente (>7 giorni).

- Fibrillazione atriale permanente, cioè fibrillazione atriale accettata dal paziente (e dal medico), di solito >1 anno

Mentre la fibrillazione atriale passa tipicamente da uno stato parossistico a uno persistente, i pazienti possono avere entrambi i tipi nel corso della loro vita.

Quali consigli terapeutici sono ora importanti per il medico di base?

La diagnosi precoce è fondamentale!

Il fattore decisivo principale è il riconoscimento di questa aritmia. I sintomi, come detto, spesso non sono specifici. Uno screening regolare è ottimale, sia attraverso il polso che con un controllo ECG a partire dai 65 anni e soprattutto nei pazienti a rischio (insufficienza cardiaca, ipertensione, obesità) [3].

Prevenzione – a lungo sottovalutata

Sebbene siano stati identificati i fattori di rischio per lo sviluppo della fibrillazione atriale, le strategie di prevenzione che riducono significativamente il rischio non sono ancora state chiaramente identificate. Tuttavia, è chiaro che un’attività fisica moderata e regolare e la riduzione del peso possono ridurre significativamente il carico della FA [4,5]. Una dieta mediterranea arricchita con olio d’oliva o noci miste riduce anche il rischio di FA (HR 0,62; 95% CI 0,45-0,85) [6].

Decisione sulla terapia

Ci sono due decisioni principali che devono essere affrontate immediatamente nei pazienti con FA appena scoperta:

- Anticoagulazione (per ridurre l’embolizzazione sistemica)?

- Controllo del ritmo o della frequenza?

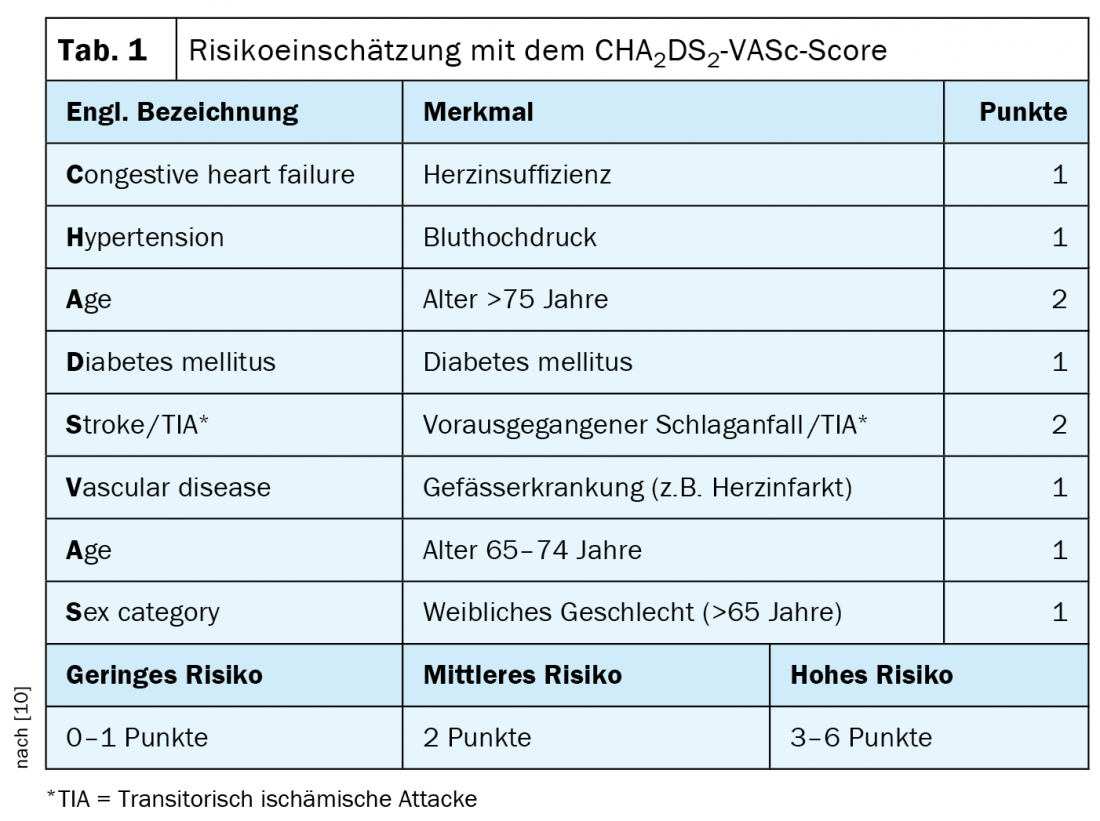

Il rischio di tromboembolizzazione viene valutato con il punteggio CHA2DS2-VASc (tab. 1) . I pazienti con un punteggio ≥2 devono essere anticoagulati se il rischio di embolia supera il rischio di sanguinamento. Inoltre, i pazienti in cui viene presa in considerazione la cardioversione (elettrica o farmacologica) a ritmo sinusale devono essere anticoagulati (indipendentemente dal punteggio CHA2DS2-VASc o dal metodo di cardioversione, elettrica o farmacologica). L’aspirina come alternativa all’anticoagulazione non è più raccomandata.

Il controllo della frequenza dovrebbe comunque essere primario – con farmaci che rallentano la conduzione atrioventricolare (AV), come i betabloccanti, i calcioantagonisti o la digossina. L’obiettivo deve essere quello di ridurre la frequenza ventricolare a <110/min (a lungo termine a <80).

Il controllo del ritmo deve essere sempre preso in considerazione, se possibile, tranne che nei casi in cui:

- pazienti anziani asintomatici,

- pazienti asintomatici con fibrillazione atriale persistente a lungo termine (>3-5 anni),

- atrio sinistro gravemente ingrossato (>5,5 cm), poiché il tasso di successo è limitato.

Dovrebbe essere presa in considerazione soprattutto se il paziente è molto sintomatico, nei pazienti più giovani o se la funzione LV diminuisce nella FA. Come già detto, la FA è una malattia progressiva; soprattutto nella FA persistente, c’è un rimodellamento strutturale ed elettrico irreversibile che diventa sempre più resistente alla terapia. La decisione di sottoporsi a un controllo del ritmo dovrebbe quindi essere presa idealmente in anticipo.

Tipi di controllo del ritmo

Fortunatamente, oggi esistono diverse opzioni di trattamento per ottenere il ritmo sinusale:

- Elettroconversione

- Cardioversione medicinale

- Ablazione con catetere (termo- o crioablazione)

- Ablazione chirurgica (MAZE)

L’elettroconversione è un buon metodo, rapidamente accessibile, ma spesso ha un successo solo a breve termine.

La terapia farmacologica è una buona opzione in linea di principio. Tuttavia, mentre la maggior parte dei farmaci antiaritmici ha un effetto antiaritmico per quanto riguarda la fibrillazione atriale, sono pro-aritmogeni per quanto riguarda le aritmie ventricolari, ancora più pericolose, e hanno anche altri effetti collaterali. Pertanto, questi pazienti devono essere ben monitorati, tra l’altro per quanto riguarda il tempo QT. Con la flecainide e il propafenone, bisogna prima escludere una cardiopatia strutturale.

La terapia di ablazione comporta un certo rischio periprocedurale, ma è a breve termine e riduce al minimo la necessità di farmaci antiaritmici a lungo termine. Dati recenti mostrano addirittura una riduzione del 38% della mortalità e dei ricoveri ospedalieri dopo l’ablazione nei pazienti con insufficienza cardiaca (CASTLE-AF), con un “numero necessario per trattare” di otto [7]. Tuttavia, non è mai stato dimostrato che diminuisca anche il rischio di embolizzazione. L’anticoagulazione rimane quindi necessaria.

Le recidive precoci (<3 mesi dopo l’ablazione) si verificano in circa il 40% dei casi con l’ablazione termica e in circa il 17% dei casi con il crioballoon. Le recidive precoci devono essere trattate immediatamente con una terapia antiaritmica (farmaco o elettroconversione).

Le recidive tardive (>3 mesi) si verificano in circa il 50% dopo una prima ablazione. Con diverse procedure, il tasso di successo a lungo termine è quasi dell’80%. Con il progresso della metodologia e l’uso di farmaci antiaritmici transitori dopo l’ablazione, questi tassi di recidiva stanno diminuendo. In generale, il carico complessivo di aritmie atriali diminuisce di circa l’86% dopo le ablazioni.

Le possibilità di successo dipendono dalla malattia cardiovascolare di base, come l’ipertensione, la cardiopatia (malattia valvolare), l’età avanzata, la fibrillazione atriale persistente rispetto a quella parossistica, la dilatazione atriale e l’apnea ostruttiva del sonno non trattata. La terapia dovrebbe quindi essere iniziata prima, piuttosto che dopo. Il paziente deve essere trattato anche per i cofattori della pressione arteriosa, dell’apnea notturna e del peso.

Cosa fare in caso di emorragia?

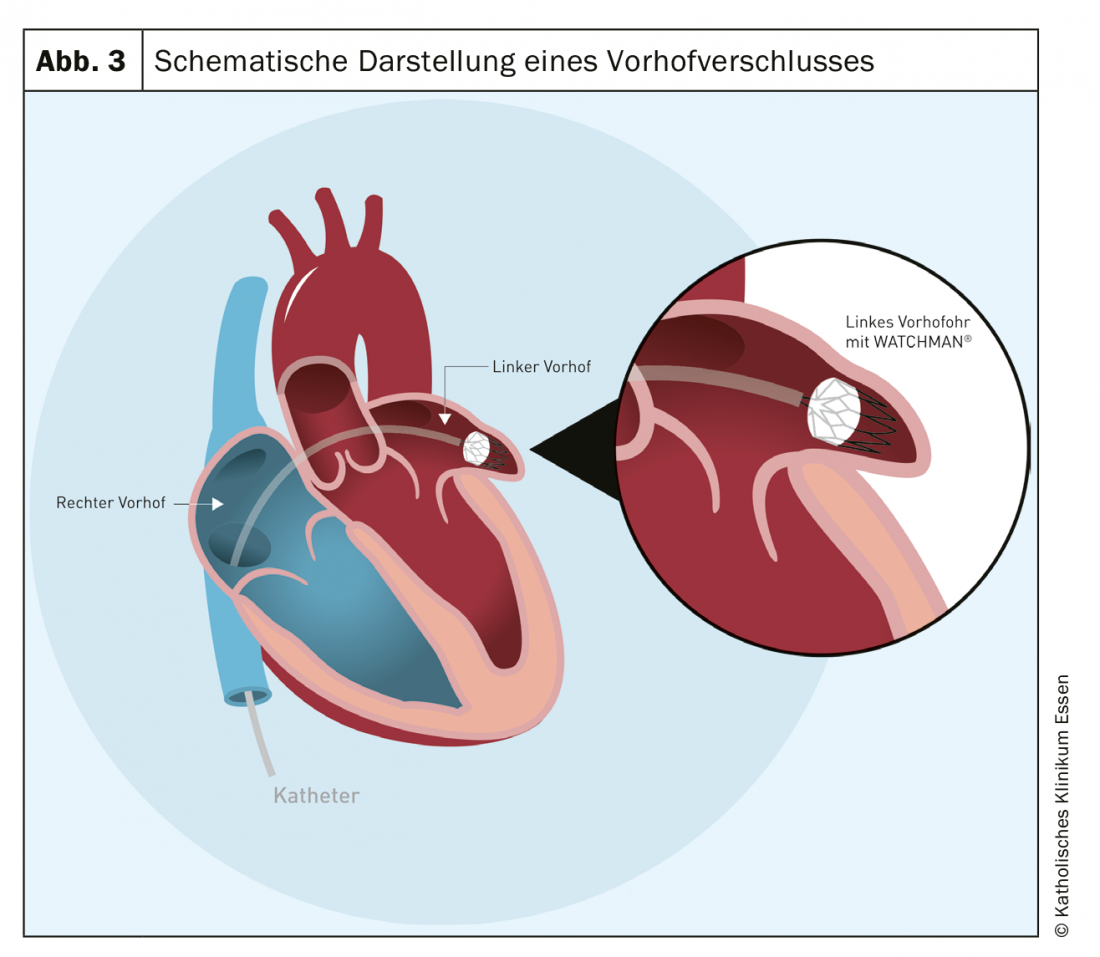

In generale, i pazienti in cui il rischio di emorragia supera il rischio di tromboembolia non dovrebbero essere anticoagulati. Tuttavia, il rischio di emorragie rilevanti con l’anticoagulazione a lungo termine è considerevole, anche con i nuovi anticoagulanti (NOACS). Per molto tempo, questo è stato un problema quasi insolubile. La chiusura percutanea dell’appendice atriale è emersa come una valida alternativa.

I trombi nella fibrillazione atriale si verificano prevalentemente nell’orecchio atriale sinistro. La chiusura di questa struttura con un occlusore speciale elimina questa fonte di embolia. Lo studio randomizzato PROTECT-AF ha dimostrato che tale occlusione è almeno equivalente all’anticoagulazione orale, con un rischio significativamente ridotto di sanguinamento (Fig. 3) [8]. La chiusura dell’appendice atriale può essere utile nelle seguenti situazioni:

- Alto rischio di emorragia

- Anamnesi di sanguinamento

- Scarsa compliance del paziente

- Rischio di caduta

- Preferenza del paziente/rifiuto dell’anticoagulazione

Conclusione

La fibrillazione atriale è una sindrome molto rilevante che viene sottodiagnosticata a causa dei sintomi spesso assenti o asintomatici. Ha una grande rilevanza, come dimostrano studi recenti, con un aumento del rischio tromboembolico e una correlazione con la demenza e la mortalità. L’anticoagulazione è di primaria importanza e, se c’è un rischio di emorragia, può essere necessaria la chiusura percutanea dell’appendice atriale. Se si prende in considerazione il controllo del ritmo, non deve essere ritardato troppo a lungo, a causa del rimodellamento negativo dell’atrio nella FA.

Messaggi da portare a casa

- La fibrillazione atriale sta aumentando significativamente di frequenza.

- È importante sottoporre a screening i pazienti a rischio e quelli di età superiore ai 65 anni, poiché i sintomi spesso non sono molto specifici.

- La fibrillazione atriale è una sindrome, i fattori di rischio devono essere controllati, come l’ipertensione, l’obesità e l’inattività fisica. Una dieta mediterranea è l’ideale.

- Si dovrebbe sempre effettuare un “controllo della frequenza”, un ulteriore “controllo del ritmo” a seconda dei sintomi e delle condizioni del paziente.

- La prevenzione degli eventi cerebrovascolari è una priorità assoluta: Anticoagulazione o in alternativa chiusura percutanea dell’appendice atriale.

Letteratura:

- Go AS, et al: Prevalenza della fibrillazione atriale diagnosticata negli adulti: implicazioni nazionali per la gestione del ritmo e la prevenzione dell’ictus: lo studio AnTicoagulation and Risk Factors in Atrial Fibrillation (ATRIA). JAMA 2001; 285(18): 2370-2375.

- Gaita F, et al: Prevalenza dell’ischemia cerebrale silente nella fibrillazione atriale parossistica e persistente e correlazione con la funzione cognitiva. J Am Coll Cardiol 2013; 62(21): 1990-1997.

- Freedman B, et al: Screening per la fibrillazione atriale: un rapporto della collaborazione internazionale AF-SCREEN. Circolazione 2017; 135(19): 1851-1867.

- Pathak RK, et al: Studio di riduzione dei fattori di rischio aggressivi per la fibrillazione atriale e implicazioni per l’esito dell’ablazione: lo studio di coorte ARREST-AF. J Am Coll Cardiol 2014; 64(21): 2222-2231.

- Abed HS, et al: Effetto della riduzione del peso e della gestione dei fattori di rischio cardiometabolici sul carico e sulla gravità dei sintomi nei pazienti con fibrillazione atriale: uno studio clinico randomizzato. JAMA 2013; 310(19): 2050-2060.

- Estruch R, et al: Prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari con una dieta mediterranea. N Engl J Med 2013; 368: 1279-1290.

- Marrouche NF, et al: Ablazione con catetere per la fibrillazione atriale con insufficienza cardiaca. N Engl J Med 2018; 378: 417-427.

- Reddy VY, et al: Esiti a 5 anni dopo la chiusura dell’appendice atriale sinistra: dagli studi PREVAIL e PROTECT AF. J Am Coll Cardiol 2017; 70(24): 2964-2975.

- Kirchhof P, et al: Gestione precoce e completa della fibrillazione atriale: sintesi degli atti della 2a conferenza di consenso AFNET-EHRA ‘Research perspectives in af’. Eur Heart J 2009; 30(24): 2969-2977c.

- www.vorhofflimmern.de/content/wie-kann-man-das-schlaganfallrisiko-mit-dem-cha2ds2-vasc-score-abschaetzen, ultimo accesso 23.05.19.

- Colilla S, et al: Stime dell’incidenza e della prevalenza attuali e future della fibrillazione atriale nella popolazione adulta degli Stati Uniti. Am J Cardiol 2013; 112(8): 1142-1147.

PRATICA GP 2019; 14(6): 5-8