Se un paziente soffre di un’infiammazione cronica delle membrane mucose del naso e dei seni paranasali, è importante che si guardi da vicino. La variante polipoide, in particolare, potrebbe essere associata a una grave asma bronchiale non allergica. Al corso post-laurea della Società Svizzera di Allergologia e Immunologia (SGAI) a Grindelwald, l’attenzione si è concentrata sui diversi sottotipi di rinosinusite cronica e sulla loro terapia mirata.

In tutta Europa, più del 10% della popolazione soffre di rinosinusite cronica. Il medico di famiglia come primo punto di contatto è di importanza centrale in questa malattia, non solo perché è estremamente comune, ma anche per le comorbidità osservate, in particolare l’associazione con l’asma bronchiale grave.

La diagnosi clinica di rinosinusite cronica si basa sui sintomi tipici di ostruzione nasale, secrezione, disturbi dell’olfatto e mal di testa o dolore facciale. Vengono segnalati anche disturbi non specifici come mal di gola, affaticamento, temperatura subfebbrile, alito cattivo e disturbi del sonno. I sintomi devono persistere per più di dodici settimane per essere classificati come cronici.

La rinosinusite cronica è sottovalutata sia nella sua prevalenza che nelle sue conseguenze, ha riferito il Prof. Claus Bachert, MD, Capo del Dipartimento di Otorinolaringoiatria (ORL) dell’Università di Gand, in Belgio. Nella rinosinusite cronica dell’adulto, una variante polipoide o non polipoide di gonfiore diffuso della mucosa dei seni paranasali si verifica per vie diverse (vedere la classificazione genetica della CRS con o senza polipi nasali). Nella forma non polipoide, c’è fibrosi e deposito di collagene, mentre la rinosinusite cronica con polipi è più caratterizzata da edema. A livello di chemochine, entrambe le forme sono controllate da citochine diverse.

L’asma e i polipi nasali vanno di pari passo

La stessa forma associata ai polipi nasali sembra essere divisibile in diversi “endotipi”. In questo modo è più facile distinguere, ad esempio, i pazienti che beneficiano del trattamento chirurgico a lungo termine da quelli che sono ad alto rischio di recidiva dopo l’intervento, ha spiegato l’esperto.

La comprensione della rinosinusite cronica è cambiata nel complesso: Una malattia che in precedenza era definita dai sintomi e dalla durata della malattia si presenta sempre più come un quadro clinico eterogeneo, la cui differenziazione sta diventando possibile a livello immunologico sulla base del profilo delle citochine. Di conseguenza, stanno emergendo anche approcci terapeutici più differenziati. La rinosinusite cronica sembra essere uno spettro di malattie che non possono essere distinte in modo affidabile dal punto di vista clinico. L’indagine di specifici biomarcatori e mediatori infiammatori gioca un ruolo sempre più importante nell’ulteriore differenziazione del quadro patologico eterogeneo. Nella rinosinusite polipoide, l’interleuchina-5 emerge come la citochina più importante.

Intolleranza all’ASA?

Per il medico di base, il messaggio principale è: i pazienti con rinosinusite cronica spesso soffrono anche di malattie del tratto respiratorio inferiore. L’associazione con l’asma e la rinite allergica è già nota. Secondo le nuove scoperte, la rinosinusite cronica senza rinite allergica è correlata alla comparsa di asma bronchiale tardiva, l’asma non allergica. Questa è caratterizzata non solo da una comparsa più tardiva nella vita, ma anche da un alto tasso di eosinofili nel sangue o nell’espettorato. Questa forma di asma è più comune nei pazienti con rinosinusite poliposica ed è anche associata (in Europa) alla sindrome da intolleranza all’aspirina. L’intolleranza all’acido acetilsalicilico negli asmatici con polipi nasali è nota come triade dell’aspirina o “malattia di Widal”. “A differenza dei pazienti in Belgio, non siamo riusciti a trovare un’associazione tra polipi positivi all’interleuchina-5, asma e intolleranza all’ASA nei pazienti cinesi in uno studio dell’Università di Chengdu”, ha riferito il Prof. Bachert.

Gli stafilococchi svolgono il ruolo di superantigeni con

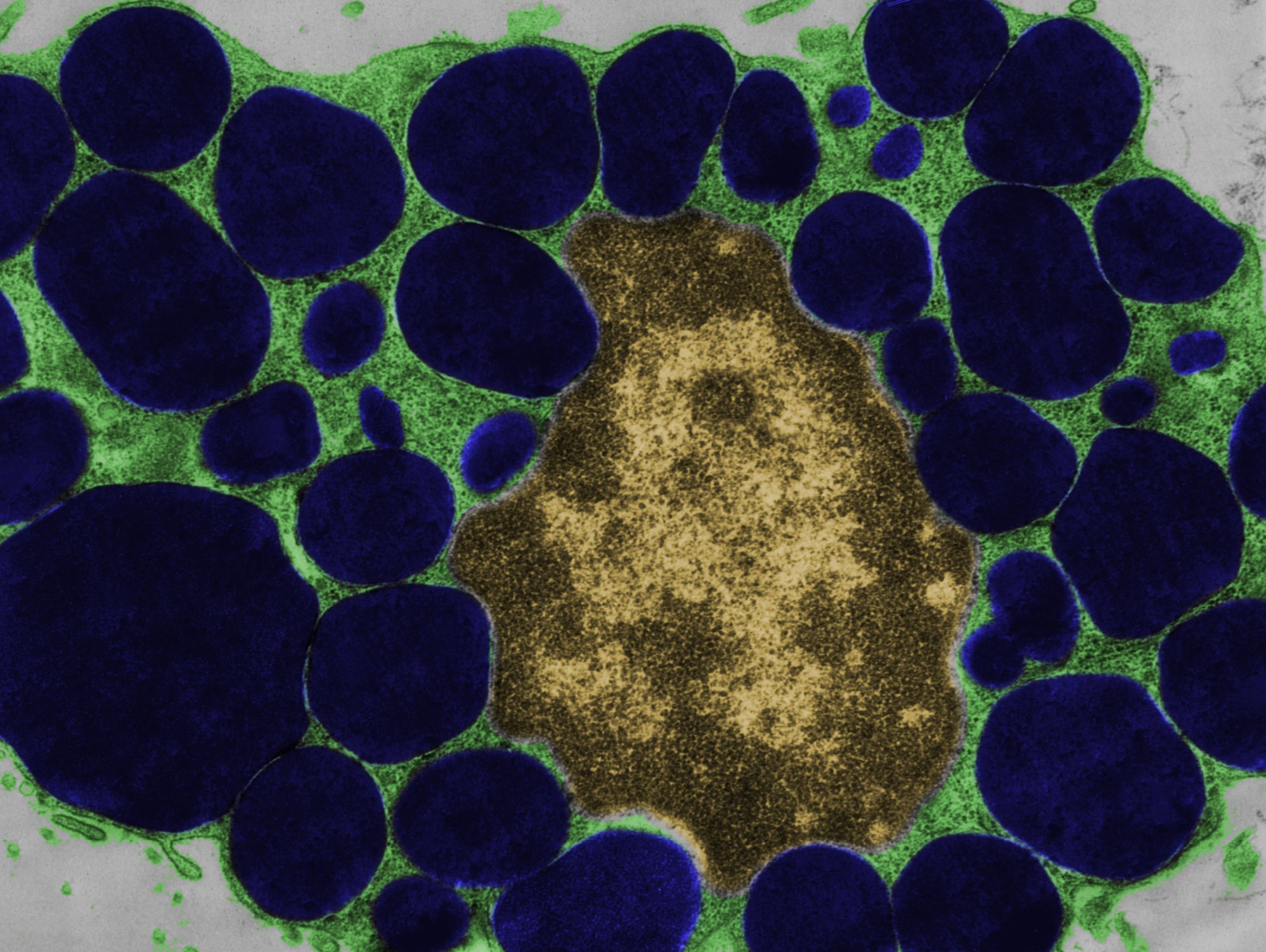

Qual è il legame tra asma e polipi nasali? L’ipotesi è che gli stafilococchi nel naso possano rilasciare varie enterotossine, che a loro volta agiscono come superantigeni, attivando le cellule B e T nella mucosa nasale. In una grande percentuale di pazienti in Europa, il naso è colonizzato dallo Staphylococcus aureus. Se sono presenti anche polipi nasali, la fagocitosi degli stafilococchi diventa più difficile, ancor più se il fumo o le infezioni virali indeboliscono la membrana basale. Il risultato: una forte produzione di anticorpi IgE specifici diretti contro i superantigeni. Solo di recente sono state associate all’asma bronchiale, in particolare alla forma grave, non allergica e ad insorgenza tardiva.

Mentre i pazienti con rinosinusite cronica e asma spesso presentano anche polipi, la stessa rinosinusite poliposa cronica sembra comprendere un gruppo eterogeneo di condizioni, con vari gradi di rischio di asma bronchiale. Soprattutto nel gruppo di pazienti con asma bronchiale grave, un paziente su due riporta anche una malattia sinusale.

Puntare sull’interleuchina-5

Nella rinosinusite poliposica cronica, gli eosinofili caratterizzano l’infiammazione. Nella mucosa nasale vengono prodotte quantità eccessive di IgE. La citochina caratteristica è l’interleuchina IL-5; un polipo IL-5-positivo indica una comorbilità con l’asma. Questi pazienti, in particolare, hanno un rischio elevato di recidiva dopo la rimozione chirurgica dei polipi. Al contrario, la rinosinusite cronica senza polipi sembra essere più associata alla fibrosi e alla deposizione di collagene nei seni paranasali.

Approcci medicinali

Controllare l’infiammazione è l’obiettivo primario della terapia. Oltre ai corticosteroidi nasali, che sono approvati in questa indicazione, si stanno studiando strategie specifiche dirette contro l’infiltrazione di eosinofili: L’anticorpo monoclonale interleuchina-5 mepolizumab, precedentemente utilizzato per i pazienti con asma grave, resistente agli steroidi e con concomitante eosinofilia, è un candidato promettente; così come l’anticorpo anti-IgE omalizumab, che sembra essere efficace non solo nell’asma allergica. In uno studio pilota su pazienti con polipi nasali e asma, in cui un paziente su due aveva un’asma allergica, la terapia con omalizumab ha migliorato i sintomi del tratto respiratorio superiore e inferiore, indipendentemente dall’atopia esistente. I primi risultati nella riduzione dei polipi nasali e nel miglioramento della capacità olfattiva sono promettenti con entrambi i biologici, ha riassunto il Prof. Bachert.

Gli antibiotici, invece, sono riservati alle esacerbazioni acute: Una terapia combinata di doxiciclina e un corticosteroide porta buoni risultati.

Anka Stegmeier-Petroianu, MD

Fonte: “Rinosinusite cronica: ruolo dell’allergia e della terapia adattata alle sottoforme”, conferenza al Corso di perfezionamento della Società Svizzera di Allergologia e Immunologia (SGAI), 25 gennaio 2014, Grindelwald.

Letteratura:

- Bachert C, et al.: Rinosinusite cronica e asma: nuova comprensione del ruolo delle IgE “sopra l’atopia”. J Intern Med 2012 Aug; 272(2): 133-143. doi: 10.1111/j.1365-2796.2012.02559.

PRATICA GP 2014; 9(3): 30-32